具体描述

用户评价

不得不说,这期《中国新闻周刊》关于“民粹主义与世界的2017”的专题,在经济层面的分析着实令人振奋。作者们没有回避那些棘手的经济问题,而是直面全球经济发展不均、贫富差距扩大等现实。我尤其被关于“被抛弃的阶层”的描述所触动,那些在产业转型中失去工作、在城市化进程中感到无所适从的人们,他们的声音理应被听见。专题中对一些国家贸易保护主义抬头、经济民族主义思潮蔓延的剖析,也让我看到了全球经济一体化进程中所面临的严峻挑战。但同时,文章也并未完全否定全球化的积极作用,而是强调了如何通过更公平、更包容的经济政策,来化解矛盾,实现共同发展。这种辩证的视角,让我对未来的经济发展趋势有了更全面、更深刻的理解。

评分这本《中国新闻周刊》关于2017年世界格局变化的分析,给我带来了不少启发,尤其是在地缘政治层面。专题中对大国关系的新动向,以及地区冲突的潜在演变,都进行了细致的观察和预测。我特别关注了关于国际秩序重塑的讨论,以及新兴力量崛起所带来的挑战与机遇。文章并没有简单地描绘乐观或悲观的图景,而是试图呈现一种更加复杂和 nuanced 的现实,引导读者去理解不同国家之间错综复杂的关系和利益博弈。其中一些案例分析,比如某个地区发生的突发事件,背后牵扯到的多方势力和深层原因,都让我大开眼界。作为一名普通读者,能够通过这样一本杂志,了解到如此宏观且重要的信息,确实是一件很幸运的事情。它让我对我们所处的时代有了更清醒的认识,也对未来可能发生的变局有了一些预判。

评分这一期《中国新闻周刊》关于2017年国际形势的解读,在技术革新与社会变革的联系上,给了我不少新的视角。专题中对于人工智能、大数据等新兴技术如何影响政治生态、社会结构,以及人们的日常生活,都进行了细致的探讨。我特别关注了关于信息传播方式改变对民粹主义兴起的影响,以及新技术在塑造公众舆论中所扮演的角色。文章并没有停留在对技术本身的赞美或担忧,而是更侧重于分析技术与社会、政治、经济之间的互动关系。例如,社交媒体的普及如何加速了信息传播,同时也可能加剧社会撕裂;算法推荐如何可能导致信息茧房效应,从而影响人们的认知。这些深刻的洞察,让我意识到在享受技术便利的同时,也需要警惕其可能带来的负面影响,并积极思考如何引导技术朝着更积极的方向发展。

评分这次《中国新闻周刊》的2017年世界展望,在文化思潮的探讨上也颇具深度。专题里关于意识形态的演变,以及价值观的碰撞,是我非常感兴趣的部分。文章里提到的一些新思潮、新现象,比如某种集体主义的回潮,或者某种形式的文化保守主义的抬头,都让我思考良多。在信息爆炸的时代,人们的思想变得更加多元,但也更容易受到极端观点的裹挟。这篇专题就很好地捕捉到了这种趋势,并试图解析其背后的文化根源和社会心理。我尤其欣赏文章在分析这些复杂思潮时,所展现出的理性与客观,避免了简单地贴标签或进行道德评判。它鼓励我们去理解不同文化背景下的人们的想法,去审视我们自身所处的文化环境,从而更好地应对日益复杂的文化挑战。

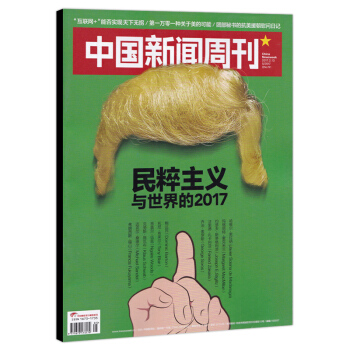

评分这一期的《中国新闻周刊》真是恰逢其时,关于“民粹主义与世界的2017”的专题,让我在阅读时产生了很多共鸣和思考。我尤其对文章中关于民粹主义兴起背后的社会经济因素的分析印象深刻。作者深入浅出地剖析了全球化进程中,一部分人群被边缘化、被遗忘的感受,以及由此滋生的不满情绪是如何成为民粹主义的温床。那种对精英阶层的不信任,对既得利益集团的愤懑,以及对国家主权和文化认同的强烈诉求,都被刻画得淋漓尽致。读完这部分,我忍不住开始反思我们社会中也存在的类似现象,那些被忽视的声音,那些在发展浪潮中被甩下的群体,他们的困境和焦虑,是否也正在为某些苗头埋下伏笔?编辑团队的选题眼光独到,采访的专家和学者观点犀利,论述也非常有逻辑性,使得整篇专题既有深度又不失可读性。特别是对于民粹主义在不同国家和地区表现出的差异性,也有细致的梳理,让我看到了这个复杂议题的多个侧面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有