具体描述

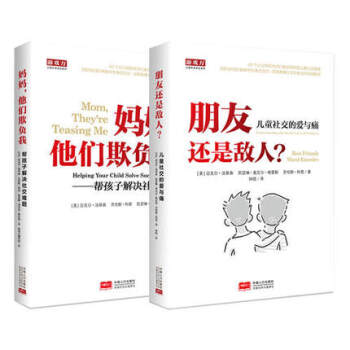

儿童社交的爱与痛(套装全2册)

作者:[美]汤普森 科恩 凯瑟琳著,钟煜译

出版社:中国人口出版社

出版时间:2017年12月

定价¥87.00

内容简介

《朋友还是敌人—儿童社交的爱与痛》

本书鲜活生动地描述了儿童及青少年期的人际关系和社交生活。引导父母们深入了解孩子各种社交行为背后的动机、意义及心理因素。深入探讨了诸如:“友谊”与“人气”的区别;男孩子和女孩处理亲密关系与承诺的不同方式;为什么所有的孩子都需要一个好朋友;为什么会有小团体以及父母能对此做什么……一系列问题,探索了孩子与朋友间种种经历可能产生的动人或悲伤的体验。父母、老师、咨询师,以及所有从事与儿童相关的工作的人,所有关心儿童的人都能从这本书中获得对儿童社交生活的深刻洞察。

《妈妈,他们欺负我—帮孩子解决社交难题》

以问答的形式,从“正常的社交伤痛、面临社交风险的孩子们、学校与社区”三个方面。通过深入的探讨和极具洞察力的建议,解答了父母和老师针对孩子的社交生活*常见的困难与疑惑。就“取外号、打架、小团伙斗争、恶意排挤”等等问题提供了具体并极具操作性的解决方案。

目 录

《朋友还是敌人—儿童社交的爱与痛》目录

一 生日聚会之邀

二 家庭的重要性:稳固的依附关系在友谊 诞生之初扮演的角色

三 孩子与游戏:成长之旅

四 当孩子有了好的朋友

五 身处丛林:群体在儿童生活中的力量

六 坏的敌人:儿童社交生活中的阴暗面

七 仍在继续:孩子们是如何应对朋友间的冲突、背叛与和解的

八 性别游戏的规则:生物学与友谊

九 从相互讨厌到约会

十 跨越差异

十一 学校能做些什么

十二 家长能做些什么

《妈妈,他们欺负我—帮孩子解决社交难题》目录

一 孩子们的日常生活:常见的社交之痛

案例1 学会不担忧

案例2 寻 找 定 位 ,发 现 自 我

问答

妈妈,他们欺负我/学会分享/生活中的交友技巧 /相信成长的力量

谈谈社交技能缺陷/接纳孩子的假想朋友 /人气与权力/父母的社交问题是否会影响孩子

当群体惹麻烦的时候/都是风格惹的祸 /当一个男孩爱得神魂颠倒时/试图收买友谊

二 当社交生活变得令人生畏:面临危机的孩子们

案例 1 有攻击性的幼儿园小孩

案例 2 在茶会上孤身一人:被忽视的孩子

问 答

学会非言语沟通/小小施虐者 /为什么同一家庭的两个孩子会如此不同/谈谈个人卫生

欺凌行为的根源 /女孩帮 /打破沉默的密码/太瘦/帮助孩子跟难相处的同龄人打交道

伸出援手/帮助孩子撕掉背上的“踢我吧”的标签 /只有大家都安全,才能人人得安全

三 在学校和社区:孩子们的社交世界

案例 1 帮社交孤儿找到家

案例 2 来自校外的骚扰

问答

做父母,不要做孩子 /不合拍的男孩/告密者 /幼儿园里的黑人女孩

旁观者也并非毫无责任/双赢的领导能力 /要不要练拳击 /当欺凌者获胜时

拓展孩子的社交圈 /当其他家庭与你的规则不同时 /当父母不知道如何提供帮助时

爱的力量/损人的言语 /跟学校说再见 /孩子们的善良

用户评价

这本书的名字我一看到就觉得特别抓人眼球,“爱与痛”这几个字简直是把孩子社交中最核心的矛盾点一下子点出来了。我记得我儿子刚上幼儿园那会儿,简直是社交恐惧症的重度患者,每次去幼儿园我都得提前半小时跟他做心理建设,生怕他一去就哭着喊着要回家。我当时在网上搜了无数的资料,看的都是一些非常官方、理论性很强的文章,读起来枯燥不说,根本找不到那种能立刻上手解决问题的“秘籍”。后来无意中发现了这套书,光看名字就觉得它可能更贴近我们普通家长的实际情况。我特别期待这本书能像一个经验丰富的老朋友在耳边悄悄分享秘诀,而不是一个高高在上的专家在说教。我希望它能告诉我,当孩子被排挤时,我该怎么温柔而坚定地引导他,而不是简单粗暴地告诉他“你要合群”。那种细腻的情感描摹和实用的操作指南,才是我最需要的“解药”。我真的很想知道,它到底是怎么剖析孩子们友谊中最复杂、最微妙的那一部分的,那些我们大人可能都忽略了的眼神、小动作背后的深层含义。

评分我最欣赏这本书的地方在于,它并没有把“社交成功”定义为“拥有最多的朋友”或者“永远不吵架”。相反,它倡导的是一种更健康、更可持续的社交观——那就是建立在真诚和相互尊重基础上的少量高质量关系。对于我们这一代家长来说,我们很多人自己的社交经验可能并不理想,所以我们很容易把自己的焦虑投射到孩子身上,要求他们必须像社交达人一样游刃有余。而这套书就像一剂清凉的镇静剂,它告诉我们,允许孩子有“社交失败”的时刻,允许他们经历“痛楚”,因为正是这些经历塑造了他们未来处理人际关系的韧性和智慧。它鼓励我们与孩子一起,把每一次社交的挫折都看作是一次成长的演习,而不是世界末日。这种积极、务实的理念,让我在面对孩子未来可能遇到的所有社交挑战时,都多了一份从容和底气。

评分我必须承认,这本书的视角非常平衡,它既关注了被欺凌或排挤的孩子,也深入探讨了那些“小霸王”或“社交核心”孩子背后的心理动机。这让我这个家长在看待孩子在学校的种种表现时,少了一些片面的道德审判,多了一些理解和同理心。例如,书中分析了为什么有些孩子会无意识地成为“欺负者”,往往是因为他们自己也处于一种不安全感之中,需要通过控制外界来获得掌控感。这种深挖根源的做法,让我对自己孩子的朋友圈有了全新的认识。我开始学着去观察,而不是简单地下结论。这种“看见”的能力,是这本书带给我的最大财富。它教会我,解决社交问题,首先要解决的是家长自己的认知偏差和情绪反应,只有我们自己先平静下来,才能真正帮助到孩子处理那些复杂的情感漩涡。

评分自从翻开这套书的扉页,我感觉自己像是突然拿到了一个“儿童社交解码器”。这本书的叙事方式非常独特,它不是那种冷冰冰的理论堆砌,而是通过大量鲜活的案例,把那些在我们日常生活中一闪而过的冲突瞬间,像慢镜头一样清晰地呈现在我们眼前。我印象特别深的是其中一章讲到“小团体的形成与瓦解”,作者对那种微妙的权力动态分析得太透彻了。我立刻联想到了我家女儿上次因为没被邀请参加一个生日派对而闷闷不乐了好几天的事情。以前我只会安慰她“没关系,你还有别的更棒的朋友”,但这本书让我意识到,这种敷衍的安慰根本没有触及问题的核心。它提供了一种更深层次的视角,教我们如何帮助孩子理解“被拒绝”背后的真正原因,以及如何建立起一种即使不被所有人喜欢,也能保持自信的内在力量。这本书的文字有一种非常温暖的韧性,它不回避问题的残酷性,但始终引导着我们去寻找积极的出路,而不是沉溺于负面情绪中无法自拔。

评分坦白讲,我之前买过几本关于儿童心理的书,大多是那种读完之后感觉自己懂了很多“术语”,但真到实践环节就完全卡壳了。这套《儿童社交的爱与痛》的厉害之处在于,它真正做到了“知行合一”。书里有一部分专门讲了如何教孩子“设定边界”,这个对我家那个“老好人”体质的孩子来说简直是及时雨。他总是因为害怕扫别人的兴而被迫答应一些自己根本不想做的事情,结果自己吃亏不说,还没得到真正的友谊。书中给出的那些对话脚本和情景模拟,生动到我仿佛能直接套用在下一秒的真实对话中。我不再是那个只能抱着孩子说“你要勇敢”的无助家长,而是能提供具体工具的“教练”。而且,这本书的结构安排也十分人性化,它不像那种必须从头读到尾的教科书,我常常是带着一个特定的困惑去翻阅,总能很快找到对应的情境和解决方案,非常实用,简直是育儿书架上的“急救包”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有