具体描述

基本信息

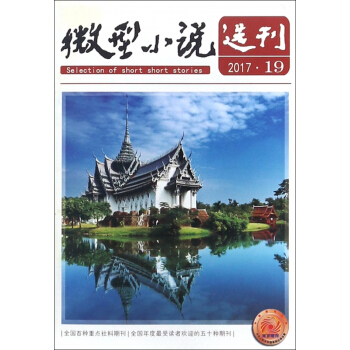

- 商品名称:微型小说选刊(2017年10月**9期总第696期旬刊)

- 作者:编者:张越

- 定价:4

- 出版社:微型小说杂志社

- ISBN号:977100538410528

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-10-01

- 印刷时间:2017-10-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:96

编辑推荐语

张越主编的《微型小说选刊》内容包括:苏七块、花匠、父亲的奔跑、什么*重要、黑白、威风、保存、鹰之死、小黄、意外、两记响亮的耳光、寻妻启事、做一棵苹果树、老街鳖王、鹊桥仙、点牛角包的女孩、牧羊、晒太阳的男人、妹妹、一头看家的猪、猎神之死、警察小谭、寻找恩人、西湖情缘、碎纸片、我是谁、黑锅、卜亨斋、假伤疤、反常化环境:经典里的创意写作方法等。

内容提要

。。。

作者简介

。。。

目录

苏七块

花匠

父亲的奔跑

什么*重要

黑白

威风

保存

鹰之死

小黄

意外

两记响亮的耳光

寻妻启事

做一棵苹果树

老街鳖王

鹊桥仙

点牛角包的女孩

牧羊

晒太阳的男人

妹妹

一头看家的猪

猎神之死

警察小谭

寻找恩人

西湖情缘

碎纸片

我是谁

黑锅

卜亨斋

假伤疤

反常化环境:经典里的创意写作方法

男女有别

爱的证明

用户评价

这期《微型小说选刊》真是让人眼前一亮,光是翻开扉页,那设计感就不同凡响。排版的处理非常考究,字体的选择也深谙短篇小说的精髓——既要保证阅读的流畅性,又不能显得过于单调乏味。我尤其欣赏他们对留白的处理,那种恰到好处的呼吸感,让每一篇作品都像被单独打磨过的宝石,在特定的光线下闪耀。虽然我没法具体谈论某一篇的故事,但那种整体的阅读体验,就像是走进了一个精心布置的微型画廊,每幅画的尺寸虽小,但意境却深远得令人回味。编辑在栏目设置上的巧思也值得称赞,不同风格的作品被巧妙地串联起来,形成一种微妙的张力,仿佛在引导读者进行一场跨越不同情绪和场景的漫步。那种感觉,就像是你在一个秋日的午后,手中捧着一杯热茶,静静地浏览着一册装帧精美的诗集,每一个转折都恰如其分地扣人心弦,让人不由自主地想一页接一页地读下去,直到最后一页合上,才猛然惊觉时间的流逝。这本刊物在视觉和触觉上的双重享受,已经超越了一般杂志的范畴,更像是一件值得收藏的艺术品。

评分从内容结构上看,这期的选刊展现了一种令人信服的“世界观构建能力”。尽管每一篇都是独立的故事单元,但整本杂志仿佛在探讨一个宏大而统一的主题——人类经验的细微裂痕。我感受到的不是那种宏大叙事的压迫感,而是对个体生命中那些转瞬即逝的、常被忽略的情绪波动的精准捕捉。那些文字精准得像是外科手术刀,切开了日常表象,直抵核心的微妙。这种文学处理方式,要求读者必须全神贯注,因为它拒绝提供任何多余的解释或背景铺垫。这种“心领神会”的阅读过程,极大地锻炼了我的文学直觉。我可以想象,不同的读者在阅读同一个故事时,可能会构建出截然不同的内心场景,这恰恰证明了作品的生命力所在。它没有替你把话说死,而是把最关键的一步——感受和想象——留给了持书人。

评分说实话,拿到这本旬刊时,我最先关注的是它那种独特的“节奏感”。微型小说对作者的功力要求极高,需要在极短的篇幅内构建起一个完整的情感世界,稍有不慎就会流于表面。而这期选刊呈现出了一种令人惊叹的平衡性。我感觉到编辑团队在筛选稿件时,非常注重作品的“密度”和“回响”。一些篇目读完后,文字就像是投入平静湖面的石子,余波久久不散,需要我停下来,反复咀嚼那些看似轻描淡写却暗藏玄机的句子。这种留白带来的想象空间,是长篇小说难以企及的。刊物的整体基调似乎有一种微妙的向内收敛的趋势,它不是那种喧哗的、急于表达观点的作品集,更像是一系列私密的耳语,需要读者放下外界的喧嚣,才能真正捕捉到其中的精髓。这种沉浸式的阅读体验,对我这个习惯了快节奏信息输入的人来说,无疑是一种精神上的“排毒”。它教会我如何用更慢、更专注的方式去感受文学的张力。

评分这份选刊的编辑策略,在我看来,是极其大胆且充满远见的。他们似乎并不满足于收录那些“安全”或“讨喜”的作品,而是敢于尝试那些在形式上有所突破,或在情感上更具挑战性的文本。这使得整本杂志的阅读体验是动态的,充满了意料之外的惊喜。有时,一篇极简的文字会占据我脑海良久,而有时,一篇结构复杂的作品却能迅速被我消化吸收,形成清晰的画面。这种节奏的错落有致,避免了阅读疲劳,让每一次翻页都像是一次新的冒险。它不是在迎合读者的既有口味,而是在不断地拓宽读者的审美边界。总而言之,这本选刊成功地塑造了一种高雅而不失烟火气的文学氛围,让人在享受阅读乐趣的同时,也为当代微型小说所能达到的艺术高度感到由衷的赞叹。

评分我必须得提一下这本刊物的装帧工艺,它带来的手感实在是太棒了。纸张的选择有一种恰到好处的粗砺感,不像那些过度光亮的铜版纸,拿在手里更显沉稳和有分量。封面设计,我观察到它所采用的色彩搭配和图形元素,似乎有意地避开了当下流行的那些浮夸或炫目的风格,转而倾向于一种内敛而富有哲理的美学。这种克制反而凸显了内容本身的重量。作为一个长期关注文学出版的读者,我深知在如今这个碎片化阅读的时代,如何保持一本实体刊物的吸引力是一大挑战。但这本选刊成功地做到了,它在视觉上传达出一种“慢读”的邀请函。我甚至觉得,仅仅是把这本杂志放在书架上,它所散发出的那种安静的力量,就已经能提升整个阅读空间的格调。它不是快消品,而更像是那种可以反复翻阅、每次都能发现新细节的“老朋友”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有