具体描述

| 基本信息 | |||

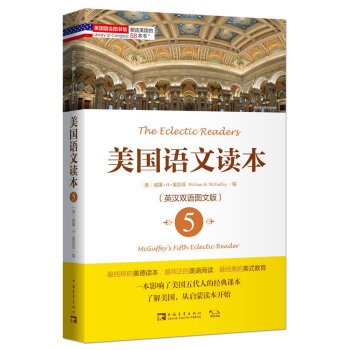

| 书 名 | 塑造美国的88本书:美国语文读本5 | ||

| 作 者 | (美)威廉·H·麦加菲 编,李芳华 译 | 出版社 | 中国青年出版社 |

| 出版时间 | 2013-06-01 | 版 次 | 1 |

| 印刷时间 |

| 印 次 |

|

| 字 数 | 500000 | 页 数 | 511 |

| I S B N | 9787515316468 | 开 本 |

|

| 装 帧 |

| 重 量 |

|

| 原 价 | 52.00元 | 折后价 | |

用户评价

这本书的封面设计着实吸引人,色彩搭配和字体选择都透露着一种经典与现代的结合,让人在书店的货架上很难不为之一亮。当我翻开扉页,首先映入眼帘的是那份厚重的历史感,仿佛一下子穿越到了美国文化的源头。每一页的排版都非常用心,图文并茂的形式,让复杂的历史背景和文化思潮变得平易近人。我特别欣赏它在细节上的处理,比如那些精选的插图,不仅具有很高的艺术价值,更能直观地展现那个时代的生活风貌和社会风气。这种精心编排的视觉体验,极大地提升了阅读的愉悦感,使得原本可能略显枯燥的文化探索之旅,变成了一场视觉与思想的双重盛宴。对于初次接触美国文化体系的读者来说,这种直观且充满美感的呈现方式,无疑是最好的敲门砖,能够迅速激发好奇心,让人迫不及待地想要深入了解这片土地的来龙去脉。整体来看,这本书在装帧和设计层面上达到了相当高的水准,完全配得上“精品”二字的称呼。

评分这本书的编排逻辑非常流畅,它似乎遵循着一条清晰的时间线索,从最初的“新世界”构想到建国初期的制度确立,再到工业化浪潮中的社会变革,最后过渡到现代身份认同的多元探讨。但最难得的是,它没有让这条时间线索显得单调乏味。作者很擅长在讲述宏大叙事的同时,穿插一些极具个性的“微观故事”——也许是一个作家的书信片段,也许是一份历史文献中的只言片语。这些个体的声音,如同闪烁的星光,点缀在广阔的历史夜空下,让整个叙事立刻鲜活起来,充满了人情味。这种宏大与微观的完美结合,使得读者在理解国家层面运作机制的同时,也能感受到构成这个国家的无数普通人的喜怒哀乐与挣扎奋斗,大大增强了阅读的共情能力。我感觉自己不是在读一本教科书,而是在听一位饱经风霜的长者,娓娓道来他所经历的那个时代的变迁与沉浮。

评分说实话,我一开始有些担心这类“读本”会不会过于浅尝辄止,流于表面,毕竟“塑造美国”是一个何其宏大的命题。然而,这本书的深度和广度却超出了我的预期。它不像某些通识读物那样,只是罗列一些人名和事件的年表,而是非常巧妙地选取了那些真正具有转折意义的关键文本和思想片段进行深入剖析。阅读过程中,我能清晰地感受到作者在内容筛选上的匠心,他们似乎非常懂得如何抓住核心矛盾,如何用最精炼的语言去阐释那些深刻的哲学思辨和社会运动的底层逻辑。比如,在探讨早期拓荒精神时,作者并没有停留在对地理环境的描述上,而是深入挖掘了其中蕴含的个体自由与集体规范之间的张力,这一点令我深思良久。这种由表及里、层层递进的叙事结构,极大地增强了文本的说服力和思想的穿透力,让我感觉自己不仅仅是在“阅读”历史,更是在“参与”一场关于美国精神的对话。

评分作为一个非英语母语的学习者,我常常在面对原汁原味的文化读物时感到吃力,生怕错过那些隐藏在特定语境下的深层含义。这本书的英汉双语设置,简直是为我这样的读者量身定做的福音。它不仅仅是简单的左右分栏对照,而是对关键术语、俚语和文化典故进行了非常精准和人性化的翻译处理。我注意到,译者在很多地方并没有采用直译,而是根据上下文的语境,选择了最能贴合原意的表达方式,这充分体现了译者对两种语言文化深厚的理解。更赞的是,对于一些带有浓厚时代烙印的表达,书中还配有简短的注释,解释了其历史背景或引申义。这使得在对照阅读时,学习效率得到了质的飞跃,我不仅在学习美国的思想,同时也在潜移默化地提升我的英语理解能力,避免了那种“为翻译而翻译”的僵硬感。

评分对于一个希望全面了解美国社会肌理的人来说,仅仅停留在政治和经济层面是远远不够的,文化内核的探寻才是关键。这本书在这方面做得尤为出色,它大胆地将文学、艺术、宗教观念等非物质文化遗产纳入了“塑造美国”的核心论述中。它清晰地展示了美国精神是如何在清教徒的勤勉伦理、启蒙思想的理性光辉以及边疆精神的个人主义中相互激荡、相互塑造的。这种跨学科的整合视角,极大地拓宽了我对“美国性”的理解边界。我开始明白,那些看似分散的文化现象,实际上都指向了同一个核心的价值体系的构建过程。这本书不仅仅是信息量的堆砌,更像是一把精密的解剖刀,帮助我层层剥开包裹在美国外部的各种标签,直抵其精神世界的深处。这绝对是一本值得反复品读、常读常新的佳作,它提供给读者的,是一种理解世界、审视自身文化的基础框架和深刻洞察力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有