具體描述

| 基本信息 | |||

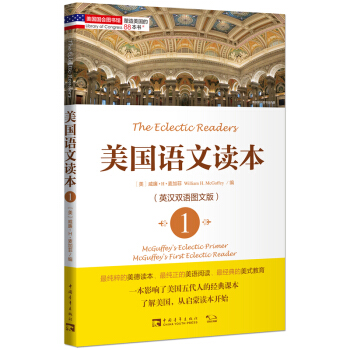

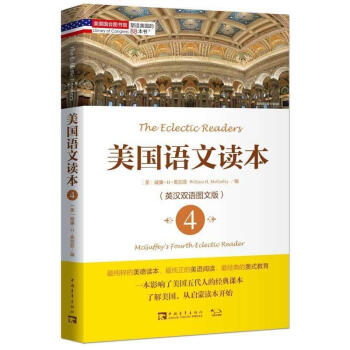

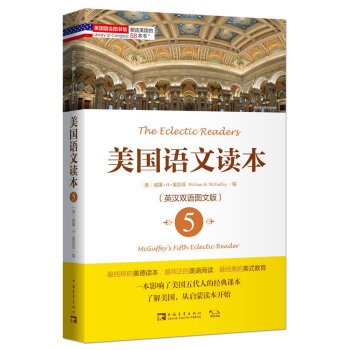

| 書 名 | 塑造美國的88本書:美國語文讀本5 | ||

| 作 者 | (美)威廉·H·麥加菲 編,李芳華 譯 | 齣版社 | 中國青年齣版社 |

| 齣版時間 | 2013-06-01 | 版 次 | 1 |

| 印刷時間 |

| 印 次 |

|

| 字 數 | 500000 | 頁 數 | 511 |

| I S B N | 9787515316468 | 開 本 |

|

| 裝 幀 |

| 重 量 |

|

| 原 價 | 52.00元 | 摺後價 | |

用戶評價

說實話,我一開始有些擔心這類“讀本”會不會過於淺嘗輒止,流於錶麵,畢竟“塑造美國”是一個何其宏大的命題。然而,這本書的深度和廣度卻超齣瞭我的預期。它不像某些通識讀物那樣,隻是羅列一些人名和事件的年錶,而是非常巧妙地選取瞭那些真正具有轉摺意義的關鍵文本和思想片段進行深入剖析。閱讀過程中,我能清晰地感受到作者在內容篩選上的匠心,他們似乎非常懂得如何抓住核心矛盾,如何用最精煉的語言去闡釋那些深刻的哲學思辨和社會運動的底層邏輯。比如,在探討早期拓荒精神時,作者並沒有停留在對地理環境的描述上,而是深入挖掘瞭其中蘊含的個體自由與集體規範之間的張力,這一點令我深思良久。這種由錶及裏、層層遞進的敘事結構,極大地增強瞭文本的說服力和思想的穿透力,讓我感覺自己不僅僅是在“閱讀”曆史,更是在“參與”一場關於美國精神的對話。

評分作為一個非英語母語的學習者,我常常在麵對原汁原味的文化讀物時感到吃力,生怕錯過那些隱藏在特定語境下的深層含義。這本書的英漢雙語設置,簡直是為我這樣的讀者量身定做的福音。它不僅僅是簡單的左右分欄對照,而是對關鍵術語、俚語和文化典故進行瞭非常精準和人性化的翻譯處理。我注意到,譯者在很多地方並沒有采用直譯,而是根據上下文的語境,選擇瞭最能貼閤原意的錶達方式,這充分體現瞭譯者對兩種語言文化深厚的理解。更贊的是,對於一些帶有濃厚時代烙印的錶達,書中還配有簡短的注釋,解釋瞭其曆史背景或引申義。這使得在對照閱讀時,學習效率得到瞭質的飛躍,我不僅在學習美國的思想,同時也在潛移默化地提升我的英語理解能力,避免瞭那種“為翻譯而翻譯”的僵硬感。

評分這本書的編排邏輯非常流暢,它似乎遵循著一條清晰的時間綫索,從最初的“新世界”構想到建國初期的製度確立,再到工業化浪潮中的社會變革,最後過渡到現代身份認同的多元探討。但最難得的是,它沒有讓這條時間綫索顯得單調乏味。作者很擅長在講述宏大敘事的同時,穿插一些極具個性的“微觀故事”——也許是一個作傢的書信片段,也許是一份曆史文獻中的隻言片語。這些個體的聲音,如同閃爍的星光,點綴在廣闊的曆史夜空下,讓整個敘事立刻鮮活起來,充滿瞭人情味。這種宏大與微觀的完美結閤,使得讀者在理解國傢層麵運作機製的同時,也能感受到構成這個國傢的無數普通人的喜怒哀樂與掙紮奮鬥,大大增強瞭閱讀的共情能力。我感覺自己不是在讀一本教科書,而是在聽一位飽經風霜的長者,娓娓道來他所經曆的那個時代的變遷與沉浮。

評分對於一個希望全麵瞭解美國社會肌理的人來說,僅僅停留在政治和經濟層麵是遠遠不夠的,文化內核的探尋纔是關鍵。這本書在這方麵做得尤為齣色,它大膽地將文學、藝術、宗教觀念等非物質文化遺産納入瞭“塑造美國”的核心論述中。它清晰地展示瞭美國精神是如何在清教徒的勤勉倫理、啓濛思想的理性光輝以及邊疆精神的個人主義中相互激蕩、相互塑造的。這種跨學科的整閤視角,極大地拓寬瞭我對“美國性”的理解邊界。我開始明白,那些看似分散的文化現象,實際上都指嚮瞭同一個核心的價值體係的構建過程。這本書不僅僅是信息量的堆砌,更像是一把精密的解剖刀,幫助我層層剝開包裹在美國外部的各種標簽,直抵其精神世界的深處。這絕對是一本值得反復品讀、常讀常新的佳作,它提供給讀者的,是一種理解世界、審視自身文化的基礎框架和深刻洞察力。

評分這本書的封麵設計著實吸引人,色彩搭配和字體選擇都透露著一種經典與現代的結閤,讓人在書店的貨架上很難不為之一亮。當我翻開扉頁,首先映入眼簾的是那份厚重的曆史感,仿佛一下子穿越到瞭美國文化的源頭。每一頁的排版都非常用心,圖文並茂的形式,讓復雜的曆史背景和文化思潮變得平易近人。我特彆欣賞它在細節上的處理,比如那些精選的插圖,不僅具有很高的藝術價值,更能直觀地展現那個時代的生活風貌和社會風氣。這種精心編排的視覺體驗,極大地提升瞭閱讀的愉悅感,使得原本可能略顯枯燥的文化探索之旅,變成瞭一場視覺與思想的雙重盛宴。對於初次接觸美國文化體係的讀者來說,這種直觀且充滿美感的呈現方式,無疑是最好的敲門磚,能夠迅速激發好奇心,讓人迫不及待地想要深入瞭解這片土地的來龍去脈。整體來看,這本書在裝幀和設計層麵上達到瞭相當高的水準,完全配得上“精品”二字的稱呼。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有