具体描述

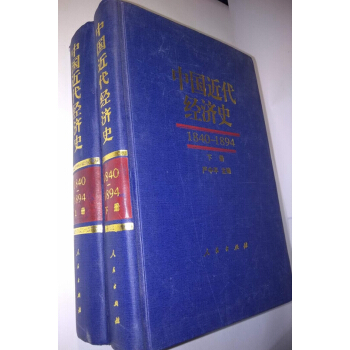

| 图书基本信息 | |

| 图书名称 | 【库存书9成新】中国近代经济史(1840-1894)(全2册) |

| 作者 | 严中平 |

| 定价 | 99.50元 |

| 出版社 | 人民出版社 |

| ISBN | 9787010002712 |

| 出版日期 | 2001-10-01 |

| 字数 | 1315000 |

| 页码 | 1698 |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 精装 |

| 开本 | |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《中国近代经济史》描述了清末甲午战后至民国初年北洋军阀统治时期 1895年至1927年 的中国经济史。这段时期的世界和中国都经历了深刻变化:就世界范围而言,是资本主义向帝国主义的转变;就范围而言,是统一的封建王朝向割据的军阀统治的转换。半殖民地半封建社会的重要特征都在这一时期内基本形成。因此,该书可以视为典型的关于半殖民地半封建社会经济史的学术专著。 该书的*特点是,在从总体上把近代中国半殖民地半封建经济的演变过程视为一种生产方式历史发展过程的同时,提出以中国资本主义的发展和不发展作为研究中国近代经济史的中心线索。这种中心线索的提法有其内在的逻辑联系,即中国资本主义的时代环境和历史条件对它的发展和不发展有着合乎逻辑的历史规定性。它从方法论上有助于丰富中国近代经济史的涵量和内容,使中国近代经济史上许多问题的讨论,提高到理论的高度。 该书以中国资本主义的发展和不发展为中国近代经济史的中心线索,不仅有鲜明的理论意义,而且有现实意义。中国的国门在战争的炮火中被列强的坚船利炮强行打开后,作为代表新的生产方式的资本主义,开始出现在近代中国并有了的发展。中国资本主义的产生,是近代中国历史的走向;发展中国资本主义,是近代中国人民寻求中国富强之路的强烈愿望。实现以工业化为中心的现代化,是中国人民百年来梦寐以求的理想。但是,愿望终未能变成现实,近代中国以中国资本主义未能得到真正发展而告终。取代半殖民地半封建中国出现的,是社会主义中国的诞生,这条道路是历经百年沧桑的历史选择。以中国资本主义的发展和不发展作为中心线索书写中国近代经济史,会坚定我们对这一历史选择的信念。该书在论述中国资本主义发展道路的同时,也阐述了近代中国人民在寻求独立发展民族资本主义之路、在努力实现祖国的工业化、现代化过程中焕发出来的爱国、进取和艰苦奋斗的精神。这种精神可称之为“近代中国的产业革命精神”,它是中国人民不畏,追求国家独立、民族强盛精神的体现,是近代爱国主义在经济领域中的表现。这种产业革命精神,对于今天中国的社会主义现代化建设来说,仍然是应当发扬光大的精神遗产。 该书是严中平主编的《中国近代经济史1840~1894》的续编。作者在继承前编优良传统的基础上,在研究和写作过程中力求充分占有资料,实事求是,参考和引用了大量中外学术专著、报章杂志、地方志、奏稿文集、资料书及历史档案,力求运用手的史料。该书在研究面上有新开拓,观点上有新突破。例如,关于近代中国国际收支的研究、关于近代手工业结构与功能的分析、关于市场结构和清末民初金融业发展与社会经济的关系等,均较前人的研究有较大突破。该书2000年5月出版后,当年即获第九届孙冶方经济科学奖,是获奖成果中的专著。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑说明 前言 一、海盗掳掠和所谓“闭关自守” 二、所谓贸易自由和两次雅片战争 章 40年代初至70年代初西方入侵者对中国政治上的间接统治和经济上的暴力强制 节 西方入侵者在中国的行动方式一般 第二节 为所欲为的海陆掳掠 第三节 惨绝人寰的“苦力”贸易 第四节 畅通无阻的和合法商品的漏税 第五节 西方入侵者对中国海关行政权的掠夺 第六节 协定关税、免税、减税、退税、逃税和子口半税 第七节 西方入侵者对中国江海领水主权的破坏和洋船对中国航运业的排挤 第八节 全面掠夺中国领土主权的租界——外国“冒险家的乐园” 第九节 中外贸易的基本形势 第十节 买办资产阶级的产生 第二章 农民大起义时期的经济形势 节 战争对中国经济的破坏和阶级矛盾的激化 第二节 太平天国为夺取政权和巩固政权所采取的财政经济措施 第三节 大起义期间清的筹饷措施及其经济后果 第四节 反革命战争对社会经济的破坏和农民大起义对封建秩序的冲击 第三章 农民大起义失败后清强化封建统治的政策措施 节 清强化封建统治和维护地主产权的政策 第二节 豪绅地主的土地兼并和地权分配 第三节 封建租佃关系的松弛和逆转,地租剥削率的提高 第四节 农业生产的不平衡发展和资本主义因素的增长 第四章 70年代初至90年代初国际资本主义发展的新形势和中国经济半殖民地性的深化 节 国际酱主义发展的新形势 第二节 中国市场的进一步对外开放 第三节 外国银行对中国金融市场的控制及其对华资本输出 第四节 买办资本商业高利贷剥削网的形成 第五节 国际资本主义发展新形势下的中国对外贸易 第六节 西方入侵者在加工、采矿、铁路、电报等业的侵略活动 第七节 在华洋教会对房地产的掠夺 第五章 中国资本主义近代民用企业的产生及其和内外势力的联系和矛盾 …… 附录 |

用户评价

翻阅这本书的书名,我的思绪瞬间被拉回到那个充满变革与动荡的年代。作为一名对中国近现代史抱有浓厚兴趣的普通读者,我一直认为,理解一个国家的崛起与衰落,离不开对其经济命脉的深刻洞察。而“中国近代经济史(1840-1894)”这个主题,恰恰是理解中国如何从一个封闭的帝国走向世界舞台的关键时期。我希望这本书能够超越那些浮光掠影式的介绍,深入剖析当时中国经济的结构性问题。例如,在西方列强的坚船利炮打开国门之后,传统的自然经济体系是如何一步步瓦解的?早期民族资本主义企业在怎样的艰难环境中艰难起步,它们与外国资本以及官僚资本之间又存在着怎样的复杂关系?我想在这两册书中找到答案,了解当时的土地制度、税收政策、金融体系以及对外贸易的演变,这些都是构成近代中国经济肌理的重要组成部分。我更希望它能呈现出那个时代经济发展中的一些典型案例,无论是成功的尝试还是失败的教训,都将是宝贵的历史财富,能够帮助我更全面地认识那个时代的经济面貌。

评分这本书的书名,让我想起了某个午后,在图书馆旧书区偶遇的一本泛黄的旧书。虽然内容已经记不太清,但那种纸张特有的气味和古朴的封面,却深深烙印在我的脑海里。当时我正着迷于研究中国传统手工艺的传承与变迁,总觉得历史的进程并非只有宏大的政治事件,更隐藏在寻常百姓的日常生活中,隐藏在织布机吱呀作响的声音里,隐藏在陶瓷工匠的手指间。这本书的出现,仿佛就是为我量身定做的。特别是“1840-1894”这个时间跨度,正是中国传统手工业面临巨大冲击,同时又尝试与新兴的机器生产方式碰撞的时期。我迫切想知道,在这段“百年未有之大变局”的前夕,传统的丝绸、茶叶、瓷器等产业,是如何在外国商品的倾销和国内社会动荡的双重压力下苦苦挣扎,又是如何艰难地寻求转型和创新的。这本书的全两册,也预示着它将提供一个极为详尽和全面的叙述,我期待能够从中读到关于生产技术、原材料来源、市场渠道、劳动力结构等方面的具体分析,甚至能触及到一些手工业从业者的个人命运故事,从而让历史变得更加鲜活和有温度。

评分书名中“中国近代经济史(1840-1894)”这几个字,立刻激起了我内心深处对那个时代的好奇心。我一直觉得,历史的进程,归根结底是由经济基础所决定的。而1840年至1894年,这正是中国近代史的关键起步阶段,也是中国经济经历剧烈转型与阵痛的时期。我期待在这本书的全两册中,能够看到对当时中国经济形态的细致描绘,不仅仅是宏观的政策变动,更希望能够触及到微观的商业活动和生产细节。比如,当时的交通运输方式对商品流通的影响有多大?对外贸易的商品结构是怎样的,哪些产业受到了冲击,哪些又从中获得了机会?我想了解,在那个传统经济逐渐式微,但近代经济尚未完全成熟的过渡时期,中国社会的经济重心是如何转移的,人们的财富来源和消费模式发生了怎样的变化。这本书的篇幅,预示着它将提供一个相当详尽的视角,帮助我构建起对那个时代经济全貌的认知,理解那些影响深远的经济因素是如何作用于整个社会变革的。

评分看到这本书的书名,我脑海中立刻浮现出那些充满烟尘与硝烟的历史画面。对于许多历史爱好者来说,1840年后的中国,无疑是近代化浪潮席卷之下,经历着前所未有的巨变。而“经济史”这个切入点,更是让我觉得它不同寻常。我一直认为,任何社会变革的根源,最终都会体现在经济层面。这本书的全两册,让我看到了它试图在较长的时间维度内,去梳理和呈现中国经济发展的脉络。我特别好奇的是,在那个充满外部压力和内部动荡的时代,中国社会的财富是如何分配和流转的?洋务运动期间,那些试图引进西方技术的官办企业,在经济效益上到底取得了怎样的成效?与此相对,民间的工商业又是如何应对这种新的竞争格局的?我希望能在这本书中看到对当时社会各阶层经济状况的详细描绘,对不同经济模式的比较分析,以及对中国经济在走向近代化过程中所面临的根本性挑战的深入探讨。相信通过阅读这本书,我能对那个时代的中国经济有一个更立体、更深刻的认识。

评分第一眼看到这本书的书名,就勾起了我关于中国近代史学习的一段段回忆。上学那会儿,历史课本上关于鸦片战争、太平天国、洋务运动的篇章,总是带着些许抽象和概念化。我一直觉得,要真正理解那段波澜壮阔的岁月,需要更深入、更细致的视角。尤其是经济方面,它往往是塑造社会变革、影响民生福祉的最根本的驱动力。这本书恰好填补了我一直以来的求知空白,从1840年那个屈辱的开端,到1894年甲午海战前的过渡时期,这近半个世纪的时间,是中国经济开始从传统走向近代、从封闭走向开放的关键节点。我特别期待能在这两册书中,看到那些教科书上无法详尽描绘的细节,比如当时的商品流通、手工业的转型、早期民族资本主义的萌芽与发展,以及西方经济模式对中国本土经济体系产生的深远影响。我想了解,在那样的历史背景下,普通百姓的生计是如何受到冲击和改变的,商人阶层的崛起与衰落,以及国家在经济政策上的探索与困境。这不仅是对历史事件的梳理,更是对那个时代经济运行肌理的深刻剖析,我相信它能为我理解当今中国经济的发展提供一个更有深度的历史维度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![快乐瓢虫双语图画书 [澳]格斯.戈登 开心读故事,快乐学英语 12本图画书+12个MP3音频 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29280197312/5b221fffN6b062d55.jpg)