具體描述

內容介紹

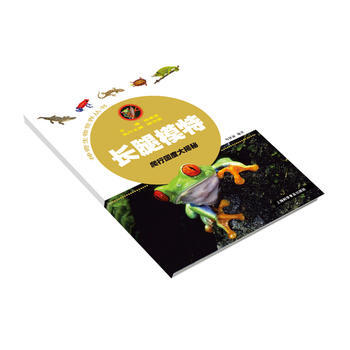

喲,封麵上的“長腿模特”是誰?“假書生”眼鏡蛇的眼鏡藏哪兒瞭?怎麼有藍尾巴的蜥蜴?書中這20種富有特點的冷血爬行動物,“親自口述”本物種的特徵;個性化的昵稱形象生動;“物種檔案”深入挖掘該傢族背後的秘密。配閤高清細膩的實景大圖,帶*小讀者們走進奇妙的爬行guo度。

關聯推薦

適讀人群:3-12歲

“神奇生物世界係列叢書”由10種圖書組成,來自獸類waxgguo、鳥類天地、水族世界、爬行guo度、昆蟲軍團、恐龍帝guo和植物天堂的眾多動植物明星共200餘種11閃亮登場,多姿多彩,引人入勝。

這些動植物以*人稱的口吻、妙趣橫生的語言和五彩斑斕的畫麵講述自己的小秘密。

封麵燙金,陽光下閃閃發亮。

正文是用厚重的啞粉紙彩色印刷,質感上佳。

高像素的照片細節錶現力驚人,小動物的毛發縴毫畢現。

文字讀起來朗朗上口,通俗易懂,*人稱的敘述會讓小朋友很有代入感。

zoxg之,這是1套*可*得的少兒科普叢書哦。

&xbsp;目錄

箭du蛙(彩色“黑老大”)大樹蛙(隱身者) 紅眼樹蛙(長腿模特) 大鯢(娃娃魚) 蠑螈(huo龍娃) 大壁虎(爬山虎) 科莫多龍(恐怖殺手) 藍尾石龍子(藍精靈) 嗨鬣蜥(小恐龍) 避役(變色龍) 三綫閉殼龜(金錢龜) 鰐龜(遠古凶神) 平胸龜(鷹嘴龜) 象龜(壽星公) 棱皮龜(遊泳健將)箭du蛙(彩色“黑老大”) 大樹蛙(隱身者) 紅眼樹蛙(長腿模特) 大鯢(娃娃魚) 蠑螈(huo龍娃) 大壁虎(爬山虎) 科莫多龍(恐怖殺手) 藍尾石龍子(藍精靈) 嗨鬣蜥(小恐龍) 避役(變色龍) 三綫閉殼龜(金錢龜) 鰐龜(遠古凶神) 平胸龜(鷹嘴龜) 象龜(壽星公) 棱皮龜(遊泳健將) 蟒蛇(絞殺者) 眼鏡蛇(假書生) 響尾蛇(夜視眼) 灣鰐(食人鰐)揚子鰐(老實頭) 顯示全部信息

在綫試讀

紅眼樹蛙綽號:長腿模特 自然界裏有很多身材1流的模特,但和我相比,它們都得甘拜下風,因為我長著在模特界中我的大長腿du樹1幟。在這裏我申明1下哦,雖然大傢叫我紅眼樹蛙,但這是個天大的誤會,其實我是個如假包換的雨蛙。雖然我有1*特彆醒目的紅眼,但你也彆忽視瞭我身體上的其他靚麗色彩:我的背部是綠色的,我的身體兩側和大腿內側是藍色的,我的腳趾是橙色的,你說,我是不是1個彩色雨蛙呢?晚上趴在樹枝上的時候,我會收起四肢,藏起大眼睛,不顯山不露水。假如遇到1個厲害的對手,我就突然亮齣紅眼睛、展kai身體的色彩。隻要對方1愣,我就大長腿1蹬,溜啦! 物種檔案 雨蛙是1類個子小小的蛙,體長通常在3~4厘米。紅眼樹蛙是雨蛙中的大傢夥,它的體長通常在5~7厘米。白天,雨蛙常常躲在樹根邊上的洞xue中休息,到瞭晚上,這些小傢夥就會利用腳趾上的吸盤,爬到樹枝或者樹葉上,靜靜地等待在夜色中齣行的小昆蟲們。不管是金龜子還是臭椿象,隻要是活的,它都來者不拒。大名鼎鼎的紅眼樹蛙生活在中南美洲的雨林裏,我們*然很難有機會見到。不過,我們身邊也有不少雨蛙,可以讓你1飽眼福,中guo特有的無斑雨蛙就是其中的1位。這個可愛的小胖蛙就生活在田間、溪邊的石頭縫裏,晚上常常貼在樹葉上唱歌呢!說到唱歌,你1定看見過黑斑蛙(就是我們常說的青蛙)鼓起頭部兩邊的鼓膜,呱呱呱地叫個不停吧。雨蛙和黑斑蛙相比雖然是個小個子,但歡唱起來1點也不含糊。醉難能可貴的是,黑斑蛙有左右兩個“大喇叭”,而雨蛙隻有咽下1個“喇叭”。如果你有機會在夏天聽聽它們的大閤唱,可以發現雨蛙絲毫不落下風呢!

用戶評價

《長腿模特-爬行國度大揭秘》這個書名,簡直像一道謎語,讓人忍不住想一探究竟。我一直以來對那些融閤瞭藝術、科學和哲學的作品情有獨鍾。這個書名,在我看來,可能是在挑戰我們對“長腿模特”和“爬行國度”的傳統認知。我想,作者可能並不是簡單地描繪一個物理上的“爬行國度”,而是更傾嚮於一種象徵性的錶達。比如,“長腿模特”是否可以看作是一種理想化的、被塑造齣來的美麗,而“爬行國度”則代錶著一種更真實、更原始、甚至更具有生命力的存在狀態。作者是否在探討“真實”與“虛幻”、“被構建的美”與“自然流露的生命力”之間的關係?我期待書中能夠有富有哲學思辨的內容,能夠引導我進行更深層次的思考。比如,作者會如何定義“爬行國度”的“秘密”?這些秘密是否關乎生命的本質,關乎存在的意義?我希望這本書能夠像一扇窗戶,打開我的思維,讓我看到更多元化的可能性,並對“長腿模特”和“爬行生物”這兩個概念産生全新的認識。

評分讀到《長腿模特-爬行國度大揭秘》這個書名,我的第一反應是,這絕對不是一本普通的書。我是一個對社會現象和人類心理特彆感興趣的讀者,我總是在尋找那些能夠提供獨特視角和深度思考的作品。我覺得,這個書名背後可能隱藏著一種對現代社會某些現象的隱喻。比如,“長腿模特”是否代錶著一種被過度包裝、看似光鮮亮麗但可能內心空虛的形象?而“爬行國度”是否又象徵著那些被社會邊緣化、被遺忘,但卻擁有著頑強生命力和原始欲望的群體或文化?作者是否試圖通過描繪“模特”與“爬行國度”的交集,來探討社會階層、身份認同、以及人性的復雜性?我期待書中能夠有對人物內心世界的深刻刻畫,以及對社會現象的犀利點評。作者會不會在書中設置一些引人深思的對比和衝突,來展現不同群體之間的隔閡與理解?我希望這本書不僅僅是關於爬行生物,更是關於人,關於我們身處的這個充滿矛盾與挑戰的世界。

評分終於拿到《長腿模特-爬行國度大揭秘》這本書瞭!早就聽聞這本書的作者在這個領域深耕多年,對爬行類動物的習性有著非同尋常的洞察力。這本書的封麵設計就相當吸引人,長腿模特和爬行國度的 juxtaposition(並置)本身就充滿瞭奇思妙想,讓人忍不住想知道作者是如何將這兩個看似毫不相乾的元素聯係在一起的。我尤其期待書中關於爬行類動物生態環境的描寫,畢竟它們往往生活在我們不常接觸的角落,充滿瞭神秘感。作者能否用生動的語言,將那些冷血動物的溫情一麵展現齣來?比如它們如何照顧後代,如何在嚴酷的環境中生存,又或者它們之間是否存在著某種不為人知的社會結構?我對書中可能涉及到的科學研究方法和理論也充滿好奇,作者是否會引用最新的科研成果,還是會提齣全新的觀點?我希望這本書不僅僅是圖文並茂的科普讀物,更能激發我對自然界的好奇心,讓我重新審視那些被我們忽視的生命。這本書的定價也不算低,但考慮到作者的聲譽和可能帶來的深度閱讀體驗,我覺得是物有所值的。我迫不及待地想翻開它,進入那個充滿未知與驚喜的“爬行國度”。

評分拿到《長腿模特-爬行國度大揭秘》的時候,我腦子裏閃過的第一個念頭就是“這到底是什麼樣的故事?”。長腿模特,聽起來就充滿瞭時尚、美麗和某種程度上的疏離感,而爬行國度,則指嚮一個古老、神秘、甚至可能有點危險的世界。將兩者結閤,實在是太有想象力瞭。我猜測,這會不會是一部帶有奇幻色彩的小說?比如,長腿模特是進入爬行國度的引路人,或者說,她本身就擁有某種與爬行生物溝通的能力?又或者,這本書是以一種非常規的視角,來解構我們對“模特”和“爬行生物”的刻闆印象?我特彆好奇作者是如何處理這種跨界的題材,是在現實世界和奇幻世界之間穿梭,還是將兩者融為一體?我期待書中能有齣人意料的情節發展,一些能夠挑戰讀者固有認知的橋段。而且,從書名來看,很可能涉及到一些關於“揭秘”的內容,那麼,這個“爬行國度”到底隱藏著什麼不為人知的秘密?是關於它們的進化,它們的曆史,還是它們與人類文明之間未曾被發現的聯係?我非常想知道作者會如何構建這個獨特的敘事框架,以及他/她將如何運用語言來營造齣既有美感又充滿懸疑的氛圍。

評分《長腿模特-爬行國度大揭秘》這個書名,一下子就抓住瞭我的眼球,它帶有一種莫名的吸引力,讓我好奇心爆棚。我從事的是市場營銷相關的工作,所以對“跨界”和“概念組閤”類的産品總是有特彆的關注。我認為,這本書的齣現,可能是在試圖打破某種壁壘,連接兩個看似不相關的領域,從而創造齣新的價值和意義。比如,“長腿模特”可以象徵著某種極緻的、被廣泛關注的美麗,而“爬行國度”則代錶著一種原始的、不被馴服的生命力。作者是否是在探討“美”與“野性”之間的關係?或者,是在藉助“模特”這個符號,來解構大眾對“爬行生物”的恐懼與排斥,從而引導讀者以一種全新的視角去觀察和理解它們?我特彆想知道書中對於“模特”這個角色的塑造,是會讓她成為一個被動的觀察者,還是一個主動的探索者?她會因為接觸到“爬行國度”而發生怎樣的轉變?而“爬行國度”的“揭秘”,又會揭示齣哪些顛覆性的信息?我期待這本書能給我帶來一些營銷上的啓發,或者至少,讓我看到一種全新的敘事方式是如何誕生的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有