具体描述

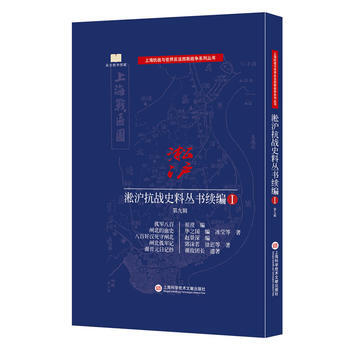

| 图书基本信息 | |||

| 图书名称 | 淞沪抗战史料丛书:续编:Ⅰ:第九辑 | 作者 | |

| 定价 | 98.00元 | 出版社 | 上海科学技术文献出版社 |

| ISBN | 9787543972650 | 出版日期 | |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | |

| 开本 | 商品重量 | 0.4Kg | |

| 内容简介 | |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这套丛书的价值在于它构建了一个多维度的抗战叙事矩阵。它没有将淞沪抗战简化为国军与日军的单纯对决,而是将其置于更广阔的国际背景之下进行审视。书中有一部分篇幅专门分析了英美等国在冲突初期的“观望”心态,以及他们对租界防御的实际承诺与履行情况的差距,这种对外部势力的冷静剖析,避免了将抗战描写得过于“孤立无援”,却也揭示了当时国际局势的复杂性。在叙事手法上,作者非常擅长使用“碎片化重组”,通过整合大量的私人信件、日记残页和口述历史,将原本散落在不同地方的线索重新编织起来,形成一张细密的情感和事实网络。每一次阅读,我都会发现一些新的关联点,比如某个看似无关紧要的后方官员调动,竟与前线的某个战略失误有着直接的因果联系。这种层层递进的解密过程,让整个阅读体验充满了智力上的挑战和满足感。

评分作为一名对那段历史有持续关注的读者,我必须说,这套丛书的学术严谨性令人赞叹。它不是在“歌颂”,而是在“还原”。书中引用的史料来源标注清晰,涵盖了中、英、日三语档案,这种跨语言的交叉验证,极大地增强了结论的可信度。比如,关于日军进攻路线的选择,作者引用了日方军事通信记录,并将其与我方的情报分析进行比对,得出了一个令人深思的结论:某些看似是战术失误的决策,实际上是基于对中方战力严重低估的误判。书中对武器装备的对比分析也极其细致,从步枪口径到火炮射程,数据对比非常直观,让你明白在火力代差面前,意志力能支撑多久。唯一让我感到遗憾的是,某些关于战俘命运的篇章,可能由于资料的敏感性,显得略为克制和简略,我非常期待在后续的卷册中能看到更全面、更深入的探讨,毕竟,记录伤痛也是历史责任的一部分。

评分这本书最让我感到惊喜的是其对社会心理层面的捕捉。它不仅仅是战争编年史,更是一部社会变迁录。作者敏锐地抓住了在长期围困和轰炸下,上海市民心态的变化轨迹——从最初的恐慌、到集体的麻木,再到最后的坚韧和自嘲。书中收录了一些当时的报纸副刊文章和讽刺漫画的选段,这些“非主流”的史料,比正式的军事报告更能体现时代精神的脉搏。我尤其喜欢其中关于文化界人士南迁与坚守的记述,不同于以往只强调“逃离”,这本书更侧重于他们如何“在转移中战斗”,如何在困境中用笔和思想构建精神上的抵抗防线。阅读这些内容时,我常常会联想到我自己的祖辈在那段时期的生活,书中描绘的细节——比如挤公共汽车南下、低价收购物资的场景——都让我产生了一种强烈的代入感和历史的共鸣,仿佛穿越时空与那一代人同呼吸。

评分这本书的装帧设计很有年代感,封面的字体和排版让人联想起那些泛黄的历史文献,初次翻阅时,那种厚重感扑面而来。我印象最深的是其中关于淞沪战场上具体巷战的细节描写,作者似乎是做过非常细致的田野调查,甚至能还原出当时街道的布局和防御工事的构造。比如,某段描述中提到了苏州河沿岸一个被反复争夺的小码头,文中不仅列出了交战双方的兵力对比,还穿插了当时士兵写给家人的信件片段,尽管只有寥寥数语,却将战争的残酷与个人的无助刻画得淋漓尽致。特别是对于后勤补给的艰难描述,光是阅读就让人感受到前线将士们面临的缺水少粮的困境,这远比宏大的战略部署更能触动人心。这本书的资料搜集能力非常惊人,很多内容似乎是首次被公开披露,比如一些民间抵抗组织在沦陷区的情报网络构建,这为我们理解淞沪会战的复杂性提供了全新的视角。我特别期待后续的辑目能继续深入挖掘那些被历史洪流冲刷掉的个体记忆和微观层面的抗战图景。

评分这本书的叙事节奏把握得相当老道,尤其是在描述高层军事决策的转折点时,作者采用了类似电影蒙太奇的手法,快速切换不同战区的战报和领导人的会议记录,那种信息爆炸带来的紧张感,让人仿佛置身于决策的漩涡中心。不同于一般的教科书式的叙述,它更注重挖掘事件背后的“为什么”,例如,对某一关键战役的失败,书中并未简单归咎于指挥失误,而是深入剖析了当时国内政治派系之间的掣肘以及物资调配的地区差异。我尤其欣赏它对“民间参与度”的挖掘,那些非正规军、地方武装乃至文化界人士在抗战中的角色,被赋予了应有的地位。书中有一段专门论述了上海市民在战火中如何组织起来,保护重要工业设备和文化遗产的历程,那种不屈不挠的市民精神,比单纯的军事胜利更让人感到振奋。阅读过程中,我不得不频繁地停下来查阅地图,因为作者对战场地形的描述极为精确,让你能清晰地在脑海中勾勒出每一条战线的起伏和每一处制高点的争夺意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有