具体描述

| 图书基本信息 | |||

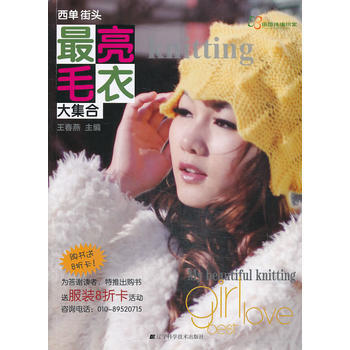

| 图书名称 | 西单街头亮毛衣大集合 | 作者 | 王春燕 |

| 定价 | 36.80元 | 出版社 | 辽宁科学技术出版社 |

| ISBN | 9787538183818 | 出版日期 | 2014-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 大16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 作者简介 | |

| 王春燕,年轻的现代派手工编织毛衣从业者和创始人;曾受访于香港《凤凰生活》;集编织、设计于一身;在北京拥有全面的编织、创新、设计工作室;自主设计毛衣上千款,深受演艺明星、国外友人及潮流人士推崇。 |

| 目录 | |

| 塔塔连衣裙 亚公主外事披肩 随穿的高领披肩 紧袖高腰造型上衣 花片罩衣 雷雷披肩 从后背起针织的披肩式上衣 星星几何上衣 纤腰开衫 塔塔上衣 德式披风 魔法开衫 莲花淑女帽 上装式披肩 透花开衫披肩 花叶帽衫 三层飞肩小上衣 皮草纤袖开衣 精美花纹开衣 多用的披肩 铃铛花圆开衣 直领披风 凹凸披肩 高级灰披肩 松肩紧袖套头上衣 花球高腰上衣 浮雕感前卫上衣 长毛兔披肩 经典的帽衫 从下向上织的英式插肩毛衣 饱满叶子上衣 前卫实用的长袖披肩 蛛网开衫 钩花镂空披肩 正方形上衣 几何两穿披肩 大翻领披肩 手钩罩衫 叶子花修身裙 W小上装 波浪边门襟开衣 莲花针富贵披肩 迷人高领修身毛衣 伞式开衣 霓裳 猫眼花纹开衣 曼陀罗无扣开衣 麦穗花开衫 平面披肩 高领毛背心 风车披肩 松塔毛衣 对圆披肩 秀场两穿大披肩 花猫披肩 基础入门 棒针编织符号及编织方法 编织技巧 |

| 编辑推荐 | |

| 《西单街头*亮毛衣大集合》由手编毛衣设计师王春燕老师主编,收集了2013年西单街头**个性的服装风格,并将其融入到编织服饰之中,既有开衫,又有披肩,既有套头衫,也有帽子配饰,时尚又实用。每一款都配有精美彩图及详尽的编织图解,适合年轻的手工编织爱好者参考使用。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

我必须承认,《星尘与尘埃的辩证法》是我近几年读到过最具挑战性的非虚构作品之一。它探讨的主题宏大得让人眩晕——宇宙的尺度、生命的短暂与意义的追寻,但作者的笔触却极其克制和精准。这本书最令人赞叹的是它跨越学科的融合能力。它能在一页之内,从量子物理学的最新发现无缝切换到古希腊的悲剧美学,然后又跳跃到当代神经科学对自由意志的质疑。这种跳跃感非但没有造成阅读障碍,反而形成了一种独特的节奏感,仿佛作者正带着你以光速穿越不同的知识维度。我尤其欣赏他对“不确定性”的颂扬。在充斥着标准答案的时代,这本书却坚定地告诉你,那些我们无法解释的、那些边界模糊的领域,恰恰是人类创造力的真正源泉。它不是一本提供慰藉的书,它更像是一面镜子,映照出我们认知上的局限性,并鼓励我们坦然接受这种局限。读它需要耐心,需要反复咀嚼,但每一次重读,都会有新的领悟,因为它挑战的不是你的知识储备,而是你的世界观框架。

评分最近沉迷于《风化的边界》这本书,它给我的感觉就像是经历了一场漫长而又意料之外的探险。这本书的主题似乎是关于“遗忘与传承”,但它的叙事手法却极其分散而又紧密相连。作者选择了一种非常非线性的结构,像是在不同时间点散落的日记碎片和口述历史的片段相互呼应。你必须全神贯注地将这些碎片拼凑起来,才能看到一幅完整的图景——那是一个关于某个特定地域的文化如何在一代人的更迭中悄然消逝的故事。其中对于“乡音的消亡”那一段描写,简直是直击灵魂。他捕捉到了那种当你努力回忆一个早已模糊的方言词汇时,那种喉咙里空荡荡的感觉,既是失落,也是一种身份的抽离。这本书的伟大之处在于,它没有进行道德审判,只是冷静地记录下“变化”本身带来的不可逆的代价。读完之后,我甚至有些冲动,想去翻阅家族老照片,想去问问年长的亲戚那些我曾经不屑一顾的陈旧故事。它唤醒了人们对“根”的集体怀旧。

评分说实话,第一次拿起《光影的几何学》的时候,我有点担心它会过于学术化,毕竟封面看起来就透着一股严谨的气息。然而,事实证明我的担忧是多余的。这本书与其说是探讨光影,不如说是一部关于“感知”的教科书,但它拒绝使用枯燥的理论公式,而是通过大量的案例分析,生动地展示了我们是如何被视觉信息所操纵的。作者对于不同历史时期,比如巴洛克时期的戏剧性布光,到现代主义摄影中对纯粹线条的追求,做了非常精彩的对比。我印象最深的是关于“负空间”的那一章,他解释了背景在构图中的决定性作用,让我突然意识到,我们日常生活中那些被忽略的“空隙”,其实才是真正定义事物的关键。这本书读起来有一种被打开新世界的感觉,它改变了你看待艺术、设计乃至日常场景的底层逻辑。它不是那种读完就放下的书,看完后,你可能会发现自己开始有意识地去寻找画面中的“失衡点”,去分析为什么某个场景让你感到舒适或不安。对于任何对视觉艺术有兴趣的人来说,这都是一本必读的启蒙之作。

评分天哪,最近翻开的那本《城市脉络的低语》,简直是本让人心头一紧的宝藏。它不是那种堆砌华丽辞藻的文学作品,反倒是用一种近乎冷峻的笔触,剖析了现代都市生活中那些被我们习以为常却又鲜少深思的角落。作者对人行道上的每一块砖、霓虹灯下行色匆匆的面孔,都有着近乎偏执的观察力。我尤其喜欢其中关于“通勤时间”的章节,他没有用枯燥的数据报告来阐述效率问题,而是通过对不同职业的人在早高峰地铁里眼神变化的细微捕捉,勾勒出了一种集体无声的焦虑感。那种感觉,就像是你突然被拉出了自己忙碌的生活轨道,站在一个透明的玻璃房里,看着自己和身边的人像精密的齿轮一样高速运转,却又不知道最终的机器将驶向何方。书里穿插了一些城市规划史的片段,但叙事方式非常巧妙,像是老旧的黑白照片突然被今天的彩色光影穿透,历史的厚重感和当下的轻浮感形成了强烈的张力。读完之后,我发现自己走路时会不自觉地抬头看那些高耸入云的建筑是如何互相支撑的,对脚下的世界有了一种全新的敬畏感。这本书,与其说是阅读,不如说是一次深刻的城市体验重塑。

评分这本《时间之外的剪影》简直是作者一场炫技的个人秀,但厉害之处就在于,他将这种“炫技”包装得如此自然流畅,让人完全沉浸其中。我很少看到有人能把哲学思辨和日常琐事结合得如此天衣无缝。比如,他会用煮一壶茶的过程来探讨“有限性与无限性”的悖论,从水温的微妙变化到茶叶舒展的形态,每一步都被赋予了深远的意义,但你读起来却丝毫没有觉得晦涩难懂,反而像是听一位睿智的长辈在娓娓道来生活的真谛。更绝的是,书中对于“记忆的不可靠性”的论述,他引用了大量的文学典故,从普鲁斯特的玛德琳蛋糕到更早期的民间传说,构建了一个庞大而精致的知识迷宫,每当你以为抓住了一个核心观点时,他又会用一个全新的视角将你打散。这本书的排版和用词也相当讲究,时不时出现的粗体字和行间批注,像是在跟你进行一场心照不宣的对话。它需要你投入精力,它要求你慢下来,但回报是丰厚的,它能拓宽你思考的边界,让你对自己“存在”这件事产生更复杂的好奇心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有