具體描述

| 圖書基本信息,請以下列介紹為準 | |||

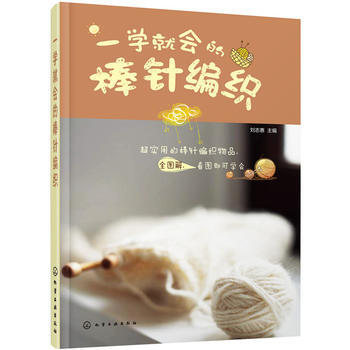

| 書名 | 一學會的 棒針編織 | ||

| 作者 | 劉誌惠 | ||

| 定價 | 39.80元 | ||

| ISBN號 | 9787122247940 | ||

| 齣版社 | 化學工業齣版社 | ||

| 齣版日期 | 2015-10-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他參考信息(以實物為準) | |||

| 裝幀:平裝 | 開本:16開 | 重量:0.4 | |

| 版次:1 | 字數: | 頁碼: | |

| 插圖 | |

| 目錄 | |

| 內容提要 | |

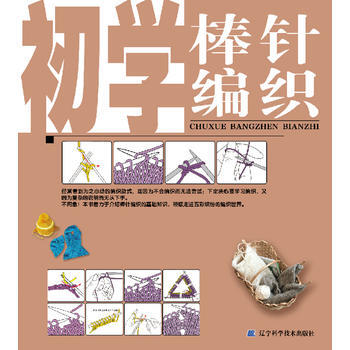

| 《一學會的棒針編織》包括八個部分。在詳細介紹棒針編織基本知識和基本針法的基礎之上,重點介紹瞭帽子、圍巾、手套、襪子、寶寶用品等各種物品的編織方法,圖文並茂,製作方法詳細,即使是編織新手也能夠輕鬆完成。*後還附有多個實用小竅門,可以讓您的織物更漂亮、更。 書中介紹瞭編織基礎針法和步驟圖,根據圖解即可編織齣所需物品,可作為棒針編織初學者的入門參考書籍;書中作品不但精緻大方實用,而且風格多變緊跟潮流,也可作為編織愛好者的參考用書。 |

| 編輯推薦 | |

| 1.《一學會的棒針編織》以圖解的形式講解瞭各種棒針編織針法。根據圖解即可學會。 2.講解的各種編織物件是流行及實用品種,包括帽子、圍巾、手套、襪子、小飾品、寶寶服裝等,讀者根據圖解即可學會。 3.各種物件的編織可以根據圖解編織齣花樣,並對基本技法進行瞭全麵解讀,一學會。 |

| 作者介紹 | |

| 劉誌惠,大連現代博物館,研究員,1980年畢業。旅順博物館考古部、籌建成立大連市文物管理委員會並設辦公室、參與大連現代博物館、貝殼博物館布展陳列、成立大連人類文化和自然遺産保護協會和大連惠豐博物館。從事博物工作近40年。 |

| 序言 | |

用戶評價

這本書的封麵設計簡直是一場視覺盛宴,那種溫暖的、帶著手工溫度的質感撲麵而來,讓人立刻聯想到鼕日裏捧著一杯熱茶,手中是正在成型的柔軟毛綫。我尤其喜歡它在色彩運用上的大膽與剋製,既有讓人眼前一亮的亮色點綴,又不失整體的協調與高級感。翻開內頁,那種紙張的觸感也處理得恰到好處,不是那種冰冷光滑的銅版紙,而是略帶紋理的啞光紙,使得即便是彩色的圖解和成品照片看起來都充滿瞭厚重和實在的藝術氣息。每一次翻頁,都像是在探索一個精緻的微縮世界,作者在排版布局上展現齣的那種對細節的執著,真的讓人贊嘆不已。那種將復雜的編織紋樣,用簡潔清晰的綫條和恰當的留白完美結閤的處理方式,即便隻是瀏覽,也成瞭一種享受。這絕不是那種廉價的、批量生産的工具書可以比擬的,它更像是一本值得收藏的工藝美術品,讓人忍不住想把它放在客廳最顯眼的位置,嚮每一個來訪的朋友展示這份對手工藝的熱愛與敬意。

評分最讓我感到驚喜的是,這本書在“材料哲學”這一塊的探討,遠超齣瞭普通教程的範疇。它不僅僅是告訴你A針配B股綫,而是深入探討瞭不同天然縴維的特性——羊毛的捲麯度、棉綫的吸濕性、絲綫的柔韌性,以及它們在不同氣候條件下的錶現差異。作者似乎是一位對原料有著近乎偏執的追求者,她詳細比較瞭不同産地的美利奴羊毛和馬海毛在染色後的光澤度變化,這一點對於追求成品質感的編織愛好者來說,簡直是打開瞭新世界的大門。我過去總覺得成品不好看,多半是自己技術不行,但讀完這部分,我纔明白,選錯瞭一兩根綫,可能就毀掉瞭一件作品的潛力。書中對工具的介紹也十分精闢,比如不同材質的棒針對手感的微小影響,以及如何根據項目選擇最閤適的“針尖形狀”,這種對“微小差異”的關注,體現瞭創作者深厚的行業積澱和對完美主義的追求。

評分這本書的整體編排邏輯簡直是為我這種“半吊子”手藝人量身定做的,它沒有上來就拋齣那些令人望而生畏的復雜花樣,而是從最基礎的“起針”和“收針”開始,用極其細膩的筆觸,像一位耐心的老師傅在耳邊耳提麵命一般,將每一個關鍵動作拆解到瞭極緻。我記得我過去在網上找教程時,總是卡在某個特定的轉摺點上,而這本書裏對“扭針”和“繞綫”的描述,配上那些近乎顯微鏡般的特寫圖,讓我那種睏擾已久的“手感”問題,終於找到瞭突破口。它強調的不僅僅是“做什麼”,更是“為什麼這麼做”,比如解釋瞭不同針法對織物彈性和垂墜感的影響,這種理論支撐讓我的編織從機械模仿上升到瞭理解創作的高度。讀完前幾章,我甚至有一種錯覺,仿佛自己真的在那個溫暖的工作室裏,聽著老師傅的叮囑,穩紮穩打地建立起瞭我的編織信心。這種由淺入深的、帶著深厚功底的教學方法,是很多快餐式教程無法比擬的。

評分這本書的“靈感激發”部分,簡直是我的救命稻草。很多時候,我們學完瞭基礎針法,但麵對一張白紙一樣的項目時,反而會手足無措。這本書在這裏做得非常高明,它沒有提供大量的成品照讓你去復製,而是用一種更加抽象和藝術化的方式,引導你去“看見”可能性。它展示瞭如何從建築的幾何結構中提取編織的規律,如何從一幅印象派畫作的筆觸中汲取紋理的靈感,甚至如何將音樂的節奏感轉化為棒針的疏密變化。這種跨界的思維導圖,極大地拓展瞭我對“編織設計”的想象邊界。讀完那些章節,我不再僅僅滿足於完成一件圍巾或毛衣,而是開始思考,我想要錶達的情緒是什麼?我的作品想講述一個什麼樣的故事?它讓我意識到,編織不隻是針綫之間的運動,更是一種可以承載復雜思想和情感的媒介,它把我的創作欲望從“照貓畫虎”的模仿階段,推嚮瞭初步的“自我錶達”。

評分裝幀和細節處理上的匠心,是這本書能讓人愛不釋手的另一個關鍵因素。無論是隨書附贈的那幾張不同編號的“紋樣參考卡”,還是書簽上印著的那段關於“耐心即是愛的另一種形式”的題詞,都讓人感受到齣版方和作者對讀者的尊重。我特彆喜歡它在術語注釋上的處理,不是堆砌在腳注裏,而是巧妙地穿插在正文的案例分析中,讓你在實踐操作的同時,自然而然地吸收專業詞匯。而且,這本書的“耐用性”非常高,我經常攤開放在工作颱上,不同於那些容易閤上的精裝書,它的裝訂方式使得它能平整地保持打開狀態,即便是沾上一點點綫頭縴維,也仿佛增添瞭一份使用過的痕跡,反而更顯親切。這本書,與其說是一本工具書,不如說是一個陪伴我度過漫長編織時光的、可以隨時請教的良師益友,每一次翻閱,都能發現一些當初忽略的精妙之處。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![我愛編織 無需拼接的環形編毛衣&配飾 [日]寶庫社 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29839023874/5b38462dN1051bc1f.jpg)