具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201708

版 次:

页 数:0

ISBN :9787208145634

定价:98 元 本店价:78.4 元

折扣:【80】 节省:19.6 元

分类: →

货号:1705512

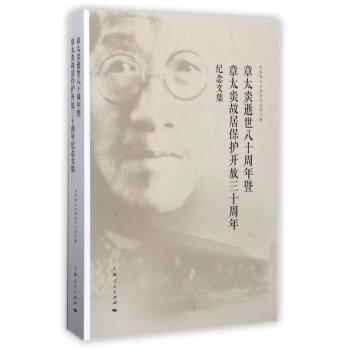

图书简介 2016年为“有学问的革命家”、“有革命思想的学问家”、“国学大师”章太炎逝世八十周年,杭州余杭章太炎故居纪念馆举办纪念活动,邀请海内外著名学者研讨,本书即为研讨会论文集。", 作者简介 目 录 插图和节选

用户评价

这本纪念文集的名字听起来就充满了厚重的历史感和人文关怀,光是“章太炎逝世八十周年”和“故居保护开放三十周年”这两个时间节点叠加在一起,就足以让人对其中收录的文章抱有极高的期待。我猜想,这套文集绝不仅仅是对章太炎先生一生功业的简单回顾,它更像是一份跨越时空的对话录。出版方特地选择了上海人民出版社,这本身就暗示了内容的严肃性和学术性。我非常好奇,在收录的文章中,是否会有当年参与故居修复和纪念活动的老一辈学者的亲身回忆?那些记录了三十年来故居保护工作点滴的文字,想必会包含很多鲜为人知的幕后故事,比如文物修缮的艰辛、社会各界对文化遗产保护的呼吁与实践。此外,八十年祭,必然有对章太炎思想遗产的重新审视和当代价值的挖掘。我期待看到最新的研究成果,探讨他在民国初年乃至更早期的学术转型,如何影响了近现代中国的知识分子群体,尤其是那些在学术和政治光谱两端游走的思想家们,会如何重新定位章太炎的地位。这种多维度的纪念,远比单一的生平叙述来得丰满和引人入胜。

评分这本书的命名方式,强调了“余杭章太炎故居纪念馆”这一具体地点,这使得文集具备了极强的地域文化属性。因此,我尤其希望看到文集中包含有关“地域文化遗产与名人故居”的比较研究。余杭作为他的安息之地,在近三十年的保护历程中,是否形成了独有的纪念模式和文化品牌?这种模式与其他地方的名人故居有何异同?我猜想,其中会有关于故居作为“教育基地”如何开展研学活动、如何吸引年轻一代关注传统文化的实践案例。这些“在地性”的叙述,往往能提供关于文化遗产如何融入现代社会、服务于当代国民教育的鲜活样本。如果文集能清晰地勾勒出故居保护三十年来的发展脉络——从最初的抢救性保护,到后来的常态化运营与学术交流中心定位的转变,那么这本厚重的文集,就不仅仅是对一个人的纪念,更是对中国地方文化遗产保护事业的一份翔实记录与深刻反思。

评分从装帧和编辑的角度看,一本纪念文集需要极高的策划水准才能避免沦为零散资料的堆砌。上海人民出版社的背景,预示着它在严肃性上会有保障,但我也担心,由于涉及到纪念馆的官方背景,部分内容是否会过于侧重于对故居管理方面的“成绩单”叙述。我更期待的是那种充满学术探索精神的“硬核”文章。比如,能否找到一些未曾发表过的、与章太炎同时代的学者对他的私下评价?或者,有没有涉及到故居周边历史环境的变迁,例如,当年与章太炎交往密切的文化名人的踪迹是否也在余杭留下过痕迹?如果能有严谨的史料考证,揭示一些关于章太炎晚年精神状态、阅读习惯甚至是家庭生活细节的侧面资料,那将是极大的收获。这种深入肌理的挖掘,能够帮助我们构建一个更立体、更具人性光辉的章太炎形象,而非仅仅停留在“国学泰斗”的标签之上。

评分这本书的出版时机非常巧妙,跨越了八十周年和三十周年两个重要的里程碑,这不禁让我联想到其中对“传承”与“断裂”主题的探讨深度。章太炎作为一位激进的革命家和顶尖的国学大师,其思想的复杂性本身就是研究的富矿。在当前全球化和文化自信回归的大背景下,重新审视他的“反帝反封建”立场,以及他在文字学、国故学上的深厚造诣,无疑具有现实意义。我非常关注那些从现代视角切入,对章太炎学术思想进行“再阐释”的文章。他们会如何处理章太炎晚年思想中的保守与革新之间的张力?更重要的是,故居的保护和纪念馆的运营,本身就是一种文化实践。文集里是否会涉及关于如何让传统学问在当代语境下“活起来”的经验分享?比如,通过数字化手段如何重现章太炎的学术场景?如果文集能提供关于如何平衡“纪念”的庄重感与“研究”的批判性思维的思考路径,那它就不仅仅是一本纪念册,而是一份重要的当代文化战略参考。

评分阅读这类纪念性质的文集,最吸引我的往往是那些散落在文字间的“温度”和“细节”,而不是宏大的理论框架。我设想这本《余杭章太炎故居纪念馆文集》中,一定收录了许多与故居本身息息相关的珍贵资料。比如,当年是如何确定并保护那处老宅的?故居中的陈设、馆藏的拓片、手稿的流转过程,这些实物的历史轨迹,往往比抽象的理论更有力量。我希望看到一些侧重于“地方史”的叙事,毕竟,章太炎的故居在余杭,那片土地如何承载和诠释这位文化巨人的精神遗存?当地社区居民对于这位“乡贤”的记忆是什么样的?会不会有关于故居开放初期,普通民众第一次走进这位国学大师故居时的震撼与感动?这种由下而上,由朴素情感构筑起来的缅怀,常常比官方的定论更能触动人心。如果文集能将学术研究与民间记忆巧妙地编织在一起,那它的阅读价值将大大提升,因为它展现的不仅是一个历史人物,更是一种文化记忆在特定地域的“活态传承”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![王维诗集 [唐]王维 上海古籍出版社 9787532583836 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29978588038/5b3ceeedN0fa9713b.jpg)