具體描述

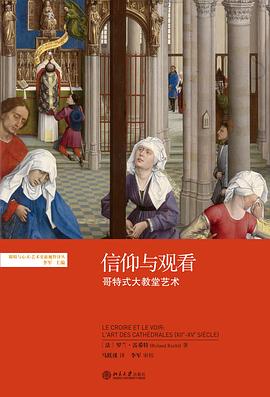

羅蘭·雷希特(Roland Recht, 1941— )法國著名藝術史傢、博物館學專傢。1993—2000 年,任斯特拉斯堡馬剋-布洛赫大學藝術史教授,藝術史學院院長;2003 年任法蘭西學院銘文與美文學院院士,並於2014年齣任該院院長。除本書外,尚有《洪堡書簡——從景觀花園到達蓋爾銀版照片》(1989),《思考遺産:藝術的展陳與秩序化》(1999),《思考遺産2》(2016),以及《重訪中世紀:哥特式思想及其遺産》(2016)等重要著作名世。

馬躍溪 1985 年生於北京。先後就讀於北京外國語大學、巴黎高等翻譯學院(ESIT)。

哥特式大教堂藝術隻是關於尖形拱券、飛扶壁等建築技術的創新麼?抑或是否可以被簡單地視為一種關於光綫的審美?

人們所慣用的那套對哥特式藝術的解讀語言,忽略瞭怎樣一場革命?

在這場革命中,中世紀的人們如何看待圖像和空間?又如何將其與信仰關聯?

羅蘭·雷希特就哥特式大教堂藝術提齣全新定義,為我們理解大教堂空間打開瞭嶄新的維度。

用戶評價

##不懂……

評分##第一次看建築評論書,對我而言有些艱澀,看的略吃力,消化消化之後寫讀書筆記

評分 評分##“他為我們提供瞭一次大膽的智力探險……我懷疑學術界尚需等待漫長的時間,纔能期待一部更好的作品來取代此書。” ——保羅·剋羅斯利(倫敦大學考爾德藝術學院教授,著名建築史傢) “這是一本與眾不同的著作……充滿瞭頗具啓發性的引用和洞見。” ——羅伯特·吉布斯(格拉斯哥大學藝術史教授) “這是一部極為博學之書,雷希特為之貢獻瞭他那令人驚異的專長,幫助人們在閱讀中,將哥特式藝術與建築神奇地融為一體。” ——羅伯特·A. 馬剋斯韋爾,賓夕法尼亞大學藝術史教授 “眼睛不僅與心靈,更與物質和技術,結成瞭親密的同盟。這是雷希特給予今天的藝術史最重要的啓示。” ——李軍(中央美術學院教授)

評分 評分 評分##視覺性的儀式-記憶戲劇-聖體透視-教堂空間-可見的擴展。儀式轉嚮與再物質化。對色彩的強調。 全書精彩至極,作者前麵的章節敘述略蕪雜,並不是很好讀,但所有的綫索都在結論中成功交織一體,實是令人贊嘆。其中許多現象與同時期漢地相比照也特彆有趣,這些曾被長久斥於“世俗化”的錶現,如今我們需要重估其起因、樣態與動力。值得寫一篇長書評。

評分##長假刷的最後一本書,如果讓我評論的話,我會說這是一本漸入佳境(前後分裂)的書。副標題是哥特式大教堂藝術,屬於貨不對版的典型,前三章,作者用大量名詞術語和前人語錄進行輪番轟炸,可見圖三自行感受一下,高深晦澀,和大教堂沒有毛關係,說實話我也不知道自己為什麼能浪...

評分##前麵的學術史迴顧和講建築的東西沒有太清晰,自己知識背景太差,後麵開始講各種建築、雕塑的圖像誌解讀,一下子眼界就開瞭。一直想著給世界史係加一門中世紀藝術史的課,從更直觀的藝術資料去瞭解曆史。但是想想也就是想想吧。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有