具体描述

用户评价

我一直认为,真正好的书籍,其价值体现在它能提供一种人生哲学的切入点。《小窗幽记》虽然名目上是文集,但其字里行间流淌的,是对生活、对自然、对自我心性的深刻体悟。它不是那种高高在上的说教,而是温和地将那些关于“清”、“静”、“淡泊”的理念,融入到对日常场景的描摹之中。比如描述庭院中的一花一草,或是一盏灯下的独坐,都蕴含着哲理的火花。阅读它,就像是给自己紧绷的神经做了一次深度的放松SPA。在快节奏的现代社会里,我们常常迷失在对“拥有”的追逐中,而陈继儒的文字却巧妙地将焦点引向“放下”与“自足”。这种对照的张力,让我在品读“幽”意的同时,也开始反思自己生活的重心是否放偏了。那些关于“闲适”的论述,在我看来,是古代文人留给后世最宝贵的精神遗产之一。

评分这本书的文白对照设计,是其最大的实用价值所在。我个人对文言文的功底尚可,但面对一些拗口的句式或生僻的词汇时,仍然会感到吃力。以往我可能会跳过这些部分,但无形中就错失了原文的韵味。现在,我可以先尝试理解原文的大意,然后立刻参照下方的现代译文进行印证和修正,这种即时反馈机制极大地提升了学习效率。更重要的是,通过对比,我能更清晰地感受到语言风格的转换——古文的凝练与现代汉语的舒展之间的差异。这不仅仅是翻译技巧的问题,更是对作者心境在不同时代语境下的再现。它让那些原本有些距离感的古代智慧,变得鲜活可亲。我发现,有些句子,初看白文觉得平淡无奇,但对照了精妙的译文后,其深层含义才豁然开朗,原来文字的魅力在于其多义性和含蓄性。

评分从中国古代文学的脉络来看,《小窗幽记》提供了一种非常独特的视角,它并非是宏大叙事的史诗,而是聚焦于“士人雅趣”的微观世界。这本书像是一本高品味的“生活美学手册”,展示了古代知识分子如何在动荡或平静的环境中,构建起一个属于自己的精神庇护所。它收集的那些关于书房陈设、园林布局、饮茶赏画的片段,充满了精致的生活情趣,体现了文人阶层对“雅”的极致追求。翻阅时,我仿佛能闻到纸上的墨香,想象着陈继儒先生在竹窗下,一边品茗一边构思这些段落的情景。这种对审美和生活哲学的提炼,使其超越了一般的笔记或随笔,成为研究明代文人生活方式和审美趣味的珍贵材料。它让我认识到,真正的文化传承,往往隐藏在这些看似“不务正业”的闲情逸致之中。

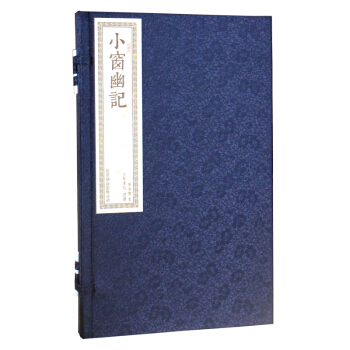

评分拿到这本《小窗幽记》时,首先被它那份古朴的气息深深吸引住了。那种纯手工线装的装帧,触感温润而有力量,仿佛能从指尖感受到古人制作时的那份匠心。宣纸的质地,泛着微微的米黄,透着时间的沉淀感,拿在手里便有了一种庄重感。我特意挑选了一个安静的午后,沐浴着斜阳,小心翼翼地展开第一卷。文白对照的排版设计,对于我们这些现代人来说,简直是救星一般。以往读古籍,总要在字典和注释上来回切换,思绪容易被割裂,而这本书将原文与译文并置,阅读的流畅性大大提升。尤其欣赏的是,译文并非生硬的直译,而是带着对原文意境的体察和重塑,读起来既能领略古人的风雅,又不至于因为语言的壁垒而望而却步。这种对细节的打磨,让我觉得这不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品,它静静地待在那里,本身就是一种对“幽”境的诠释。那种翻动书页时发出的轻微沙沙声,仿佛带领我穿越了时空,去窥探陈继儒先生那份遗世独立的精神世界。

评分这本书的装帧工艺,简直是教科书级别的展示。我一直对传统的手工技艺怀有近乎偏执的喜爱,而这套线装书完美地诠释了“慢工出细活”。书脊的针脚细密均匀,每一寸都透着制作者的耐心与功力,装订得牢固却又不失弹性,摊开时可以平整地铺在桌面上,这一点对于阅读体验至关重要。更不用说那函套的保护,厚实的纸板将两卷书严丝合缝地包裹起来,既防尘又防潮,足见出版方对内容本身的敬重。我曾对比过市面上许多仿古书籍,很多只是徒有其形,装帧粗糙。但这一本,从纸张的选择到墨色的深浅控制,都拿捏得恰到好处,宣纸的纹理清晰可见,透光时隐约可见纤维的交织,赋予了文字一种独特的生命力。它让我深刻体会到,阅读不再是一种单纯的信息获取活动,而是一种带着仪式感的、与古人精神对话的过程。这种实体书的质感,是任何电子阅读器都无法替代的审美享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有