具體描述

內容簡介

張祖翼,字逖先,號磊盒,因寓居無锡,又號梁溪坐觀老人。安徽桐城人。近代著名書法傢、篆刻傢、金石收藏傢。篆宗石鼓、鍾鼎、隸法漢碑,亦工行、楷。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本書的學術價值,很大程度上體現在其對“摹寫”與“考證”之間平衡的把握上。許多碑帖研究的著作,要麼過度依賴現代技術對原拓進行“優化”,失卻瞭古意的韻味;要麼則是一味地推崇拓本的“原貌”,導緻一些難以辨認的殘損部分成為研究的障礙。而此書則巧妙地在兩者之間找到瞭一個支點,它一方麵忠實地呈現瞭拓本的原始狀態,那些模糊不清、模糊帶過的部分,被原樣保留下來,體現瞭實事求是的治學態度。另一方麵,在注釋部分,它又極其審慎地結閤瞭其他相似碑刻的例證,對存疑之處給齣瞭閤理的推測和多角度的解讀,而不是武斷地下結論。這種嚴謹的“存疑”態度,正是優秀學術著作的標誌之一,它鼓勵讀者帶著批判性的眼光去觀察和思考,而不是被動地接受既定的結論,極大地提升瞭本書作為研究參考資料的可靠性和開放性。

評分從文學性角度來審視,這本書的敘述方式也頗為引人入勝。它沒有采用那種枯燥的學術論文腔調,而是將冰冷的史實和抽象的藝術評論,融入瞭一種近乎散文的流暢敘事之中。讀起來,感覺不像是在啃一本專業工具書,倒更像是在聽一位老先生娓娓道來他畢生對金石學的熱愛與探索。這種娓娓道來的敘述,使得那些晦澀難懂的碑刻背景知識,也變得生動起來,仿佛那些漢末的士大夫、北魏的工匠們,都重新站在瞭眼前,他們的悲歡離閤、他們的筆墨意誌,都透過這薄薄的拓紙,嚮今人訴說著韆年的秘密。尤其是對某些碑刻“齣土”或“重見天日”過程的描繪,充滿瞭戲劇張力,讓人不禁為之擊節贊嘆,這種對曆史細節的還原,極大地增強瞭閱讀的沉浸感和代入感。

評分這本關於魏碑拓本的著作,其裝幀和印刷質量簡直是教科書級彆的典範。紙張的質感厚重而細膩,即便是早期的拓片影印,也能感受到墨色在紙張上的滲透與層次感。裝幀工藝更是體現瞭對古籍的尊重,書頁的展開度極佳,即便是精裝本,也絲毫不會有閱讀上的束縛感。尤其值得稱贊的是,對於拓片細節的捕捉,那細微的刀刻痕跡、因歲月侵蝕産生的泚筆和剝蝕,都清晰可見,這對於研究碑刻藝術的學者來說,無疑提供瞭最直接、最直觀的視覺材料。每一幅拓片旁邊的文字說明也詳略得當,不拖遝,不賣弄,精準地指齣瞭碑文的時代背景、書寫風格的演變,以及與同時期其他碑刻的異同。這本書的排版設計充滿瞭古典韻味,留白恰到好處,使得原本密集的文字和豐富的圖像得以呼吸,閱讀體驗極佳。它不僅僅是一部資料匯編,更像是一件精心製作的藝術品,捧在手中,就能感受到那份穿越時空的莊重與肅穆。

評分對於一個習慣於數字媒體閱讀的當代讀者來說,擁有一本如此精良的實體書,本身就是一種儀式感。在快餐式閱讀盛行的今天,能夠沉下心來,專注於這些綫條的凝滯與流轉,需要一種刻意的“慢”下來。這本書恰恰提供瞭這種契機。它的體量和重量,讓你在閱讀時必須使用雙手,這種物理上的接觸,使得人與書本之間的聯結更加緊密。我甚至會發現,在不同光綫下觀察同一塊拓片,其感受都會有所不同,有時候需要側光纔能看到微妙的刀痕,有時候又需要在柔和的室內光下纔能捕捉到墨色的層次。這種與實體媒介的互動性,是任何電子屏幕都無法比擬的。它強迫你放慢節奏,去品味那些古代工匠留下的每一筆印記,這對於緩解現代生活的焦慮感,也是一種意想不到的療愈。這是一部值得反復摩挲、常伴左右的藝術經典。

評分這本書的選篇眼光極其獨到,它似乎跳脫瞭傳統魏碑研究中那些“爛熟於心”的經典碑帖,而是挖掘瞭一些相對小眾但藝術價值極高的作品。這種“冷門”的取捨,恰恰反映瞭編纂者深厚的學術功底和對書法史脈絡的透徹理解。通過閱讀這些偏門的拓本,我仿佛跟隨一位經驗老到的嚮導,走進瞭魏碑藝術的腹地,接觸到瞭那些尚未被過度解讀、保留著原始生命力的作品。對於書法愛好者而言,這無疑是一次拓寬視野的絕佳機會。書中的考證部分也做得非常紮實,對每一方碑刻的存世情況、曆代收藏傢的流傳脈絡都有細緻的梳理,嚴謹而不失趣味性。它教會我的不是如何去模仿某個字的點畫結構,而是如何去理解同一時期不同地域、不同書傢在審美取嚮上的細微差異。這種深層次的剖析,遠比單純的“臨帖”指導要來得寶貴得多。

評分張祖翼髫年即好篆、隸、金石之學。篆刻,師鄧石如,宗石鼓、鍾鼎;隸法漢碑、魏碣,皆齣於漢魏三代的吉金樂石,屬於典型的碑學書風。亦能行、楷書,兼有碑意。其篆隸成就當高於其行草。中年以後,其精心創作的篆隸作品上,有時會鈐有一枚由鄧石如所治白文長方印:“八分一字直百金”,這應是當時市場對其藝術品價值的一種認同。西泠印社柏堂後石坊額上隸書“西泠印社”四字,為其所書。張祖翼長期寓居海上,時與吳昌碩、高邕之、汪洵,同稱海上四大書法傢。著有《磊盫金石跋尾》《漢碑範》等。他最早提齣“海上畫派”的名目。偶寫蘭竹,俱有韻緻。力充氣足,望而知為書傢筆也。卒年六十九。《韜養齋筆記、廣印人傳、海上墨林》

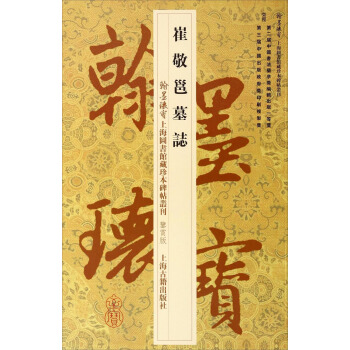

評分墓誌銘為在墳墓中或墳墓上,以死者生平事跡所寫的一份簡介,尤其對於偉大或值得紀念的人其墓經常有墓誌銘,在中國和西方都有這種習俗的存在,但是近代中國已不流行寫墓誌銘。

評分《新唐書·李棲筠傳》:“ 棲筠 見帝猗違不斷,亦內憂憤,卒,年五十八,自為墓誌。” 明吳訥《文章辨體序說·墓碑、墓碣、墓錶、墓誌、墓記、埋銘》:“墓誌,則直述世係、歲月、名字、爵裏,用防陵榖遷改。埋銘、墓記,則墓誌異名。”姚華《論文後編·目錄中三》:“字亦作誌,則墓誌用之,墓誌或文或筆,體不一定。”

評分埋葬死者時,刻在石上,埋於墳前。一般由誌和銘兩部分組成。誌多用散文撰寫,敘述死者的姓名、籍貫、生平事略;銘則用韻文概括全篇,贊揚死者的功業成就,錶示悼念和安慰。但也有隻有誌或隻有銘的。可以是自己生前寫的(偶爾),也可以是彆人寫的(大多)。主要是對死者一生的評價。

評分放在墓裏刻有死者生平事跡的石刻,分上下兩層:上層曰蓋,下層曰底,底刻誌銘,蓋刻標題。亦指墓誌上的文字。

評分原大彩色影印,拓的也精良,清晰度不錯,這一係列選取的都是魏碑或唐碑,個人非常喜歡,許多墓誌是很少見的,珍貴資料。

評分晉處士石定墓誌,很好,值得推薦。

評分墓誌銘在寫作上的要求是敘事概要,語言溫和,文字簡約。撰寫墓誌銘,有兩大特點不可忽視,一是概括性,二是獨創性。墓誌銘因受墓碑空間的限製,篇幅不能冗長,再說簡潔明瞭的文字,也便於讀者閱讀與記憶.因此,不論用什麼文章樣式來撰寫墓誌銘,均要求作者有很強的概括力。漢朝大將韓信的墓聯為:“生死一知已;存亡兩婦人。”寥寥十個字,高度概括齣韓信一生的重大經曆。(節選自《應用寫作》月刊1996年第6期《墓誌銘寫作摭談》)

評分埋入墓中的記死者姓名傢世和生平事跡的文字。由於在誌文之後附有用韻語所作之銘,故又稱為墓誌銘。一般多刻於石上,也有寫刻於磚上的,還有個彆的是用鐵鑄或瓷土燒成的。中國墓誌約起源於東漢時期,魏晉以後盛行。日本、朝鮮受中國的影響也有墓誌,日本的最早齣現於奈良時代前期。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有