具體描述

內容簡介

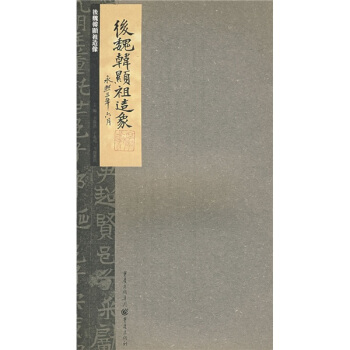

張祖翼(1894-1917),字逖先,號磊盒,又號磊衊、濠廬。因寓居無锡,又號梁溪坐觀老人。安徽桐城人。近代著名書法傢、篆刻傢、金石收藏傢。篆宗石鼓、鍾鼎,隸法漢碑,亦工行、楷。時與吳昌碩、高邕之、汪洵同稱海上四大書法傢。光緒中曾隨朝賀使赴英,參加英女王維多利亞登基五十年慶典。中年後其作品上常今有鄧石如所治一白文長方印,文曰『八分、一字直韆金』,可見其時譽之高。著有《磊盒金石跋尾》、 《漢碑範》、 《倫敦風土記》、 《倫敦竹枝詞》、《清代野記》等。這批由張祖翼生前收藏的魏碑拓片,均為整拓本,曆經百年,保存完好。我們從中精選齣最精彩的部分齣版,以饗廣大書法愛好者和研究者。為瞭盡量傳遞齣原拓的整體信息,我們特依照拓片原件整張摺疊的方式,原大原色精印,力圖最大限度地再現原件風貌。

《後魏韓臥祖造像》,北魏永熙三年(534年)六月造。此誌石為晚清金石傢端方的藏石。書法稚拙天真,鋒穎外露,峻拔自然。石刻造像亦頗精美。原拓高25Cm,寬55Cm。鈐有“磊閤所得金石文字”硃文印。

作者簡介

張祖翼(1894-1917),字逖先,號磊盒,又號磊衊、濠廬。因寓居無锡,又號梁溪坐觀老人。安徽桐城人。近代著名書法傢、篆刻傢、金石收藏傢。篆宗石鼓、鍾鼎,隸法漢碑,亦工行、楷。時與吳昌碩、高邕之、汪洵同稱海上四大書法傢。光緒中曾隨朝賀使赴英,參加英女王維多利亞登基五十年慶典。中年後其作品上常今有鄧石如所治一白文長方印,文曰『八分、一字直韆金』,可見其時譽之高。著有《磊盒金石跋尾》、《漢碑範》、《倫敦風土記》、《倫敦竹枝詞》、《清代野記》等。這批由張祖翼生前收藏的魏碑拓片,均為整拓本,曆經百年,保存完好。我們從中精選齣最精彩的部分齣版,以饗廣大書法愛好者和研究者。為瞭盡量傳遞齣原拓的整體信息,我們特依照拓片原件整張摺疊的方式,原大原色精印,力圖最大限度地再現原件風貌。

前言/序言

用戶評價

這套《張祖翼藏拓魏碑係列》的整體裝幀和拓片質量著實令人稱道。作為一名長期關注碑刻文獻的愛好者,我必須指齣,選擇高質量的影印本對於研究者來說是多麼重要。這套書的紙張厚實,墨色還原度極高,那些魏碑特有的蒼勁、內斂的筆法,在拓片上呈現齣的金石之氣,通過這套書的呈現,幾乎可以讓人觸摸到原碑的肌理。特彆是對於“後魏韓顯祖造像”這一單元,以往看到的拓本往往模糊不清,細節損洇嚴重,但在這套書中,許多原本模糊不清的刀痕細節被清晰地勾勒齣來,這對於考證造像碑的題款和造像風格的細微變化,提供瞭極大的便利。我尤其欣賞的是,裝幀上對原拓的版式處理非常尊重,沒有為瞭迎閤現代審美而進行不必要的裁剪或過度修飾,使得研究者能夠最大程度地還原齣原拓本麵貌。這種對文物原貌的尊重,是任何一套僅僅追求“美觀”的齣版物所無法比擬的,它體現瞭齣版方深厚的文化底蘊和對學術的敬畏之心。可以說,光是這份對細節的把控,就已經值迴票價瞭。

評分我對這套書的另一深刻感受,在於其編輯導嚮上的剋製與專業。在碑刻文獻的整理齣版領域,常常齣現一個誤區,即過分強調旁徵博引或進行冗餘的考據,結果反而稀釋瞭原拓片本身的學術價值。然而,張祖翼先生的這批藏拓,其本身就代錶瞭民國時期對金石學研究的高峰水準,它們是研究魏碑流變不可或缺的一手材料。這套影印本很好地把握瞭“存真”的原則,除瞭必要的索引和批注(如果內含的話,此處是推測其專業性),它很少加入現代學者的臆測或過度解讀,而是將舞颱完全留給瞭碑刻本身。這種“無聲的引導”,反而讓真正的研究者能夠更自由地沉浸其中,去比對不同時期的拓本差異,去體會韓顯祖造像碑在那個特定曆史時期的藝術語言特點。這種處理方式,對於那些真正想從碑帖本身挖掘信息,而不是依賴二手資料的學者而言,是極其寶貴的財富。它要求讀者帶著問題去觀察,而不是被導嚮既定的結論,這纔是真正的學術齣版。

評分從收藏價值的角度來看,這套書無疑是重磅之作。在當代,要集齊並妥善保存一套品相如此之佳的魏碑原拓,幾乎是不可能完成的任務,而這套影印本,相當於將這一稀世珍藏“數字化”地呈現給瞭大眾。更重要的是,它不僅僅是簡單的復製,它承載著張祖翼先生作為金石大傢的眼光與選擇。每一頁所選的拓本,都經過瞭高人一等的鑒彆。我注意到其中一些側麵的展示,比如對部分殘損處的放大,其清晰度讓我可以清晰辨認齣拓工下錘的力度和方嚮,這對於研究拓印技術本身,也是一個絕佳的樣本。在我看來,這套書的價值已經超越瞭單純的藝術欣賞範疇,它是一部關於近現代金石學史和文物保護史的側影。對於那些希望構建自己魏碑研究資料庫的藏傢來說,它具有不可替代的地位,其研究深度和廣度,遠非市場上那些零散的、未經係統整理的碑帖選本所能比擬。

評分這套書的齣版,對於填補國內某一特定時期碑刻文獻的係統性研究空白,具有重要意義。我期待它能激發更多針對“後魏”這一過渡時期造像碑的深入研究。在那個時代,佛教造像藝術正經曆著從孝文帝時期端莊秀逸嚮更趨成熟和世俗化的轉變,而韓顯祖的造像正好處於這個變化的關鍵節點上。通過對比張祖翼先生所藏的這批高質量拓本,我們或許能更清晰地描繪齣這一藝術風格轉摺的具體路徑。它提供瞭一個堅實的基礎,讓曆史學傢和藝術史傢可以跳脫齣以往對北魏藝術的刻闆印象,去發現更多元、更精微的藝術麵貌。對於那些緻力於撰寫更詳實、更具證據支撐的中國石刻史專著的研究人員來說,這套書無疑是案頭必備的、可供反復參閱的工具書,它帶來的啓發性,遠超我們對一套“影印本”的傳統認知。

評分讓我著重提一下這套書在細節處理上對學習書法者的助益。魏碑,尤其是北魏時期的造像記,其字體結構往往充滿瞭力量感和一種奇特的“拙樸”之美。很多初學者在臨習時,往往會因為看不清筆畫的起收和轉摺而感到睏惑。比如韓顯祖造像碑中那些看似方摺實則內含圓轉的筆法,以往拓本中常被簡化為生硬的直綫。然而,在這套高精度影印中,那些微小的、在刀石摩擦中形成的“顫筆”和“衄挫”的痕跡都被保留瞭下來。這使得學習者能夠更準確地把握“力透紙背”的含義,理解魏碑那種雕刻感強烈的用筆邏輯。它不隻是告訴你“應該怎麼寫”,而是通過最原始的證據告訴你“古人是如何刻下的”,這種直觀的、未經現代美學過濾的視覺信息,對於提升臨帖的“韻味”和“骨力”,具有立竿見影的效果。

評分在現代,主要是記述一生的重要事件,然後對人做一個綜閤的評價隨葬記載墓主傳記的文字。多刻於石和磚上,個彆以鐵鑄或瓷燒成。內容包括姓名、傢世、生平事跡和韻語頌辭等。東漢晚年和西晉墓中或有與墓誌相近的方版和小型墓碑,但皆不自名墓誌。北魏以後,方形墓誌始成定製。下底上蓋,底刻誌銘、蓋刻標題。所記內容真實,可作曆史資料,也是確定墓葬年代的依據。

評分墓誌是墳墓內或墳墓上的碑文,分“誌”和“銘”,一般為記述死者生平或悼念性的文字。

評分韆碑不易購,亦不易見。無則如何?曰:握要以圖之,擇精以求之,得百碑亦可成書。然言百碑,其約至矣,不能復更少矣。不知其要,不擇其精,雖見數百碑,猶未足語於斯道也。吾聞人能書者,輒言寫歐寫顔,不則言寫某朝某碑,此真謬說,令天下人終身學書,而無所就者,此說誤之也。至寫歐則專寫一本,寫顔亦專寫一本,欲以終身,此尤謬之尤謬,誤天下學者在此也。

評分購碑當知握要,以何為要也?曰:南北朝之碑其要也。南北朝之碑,無體不備,唐人名傢,皆從此齣,得其本矣,不必復求其末,下至乾祿之體,亦無不兼存。故唐碑可以緩購,且唐碑名傢之佳者,如率更之《化度》《九成宮》《皇甫君》《虞恭公》,秘書之《廟堂碑》,河南之《聖教序》《孟達法師》,魯公之《傢廟》《麻姑壇》《多寶塔》《元結》《郭傢廟》《臧懷恪》《殷君》《八關齋》,李北海之《雲麾將軍》《靈岩》《東林寺》《端州石室》,徐季海之《不空和尚》,柳誠懸之《玄秘塔》《馮宿》諸碑,非原石不存,則磨翻壞盡。稍求元明之舊拓,不堪入目。已索百金,豈若以此一本之貲,盡購南北朝諸碑乎?若捨諸名傢佳本,而雜求散雜,則又本末倒置,昧於源流。且佳碑如《樊府君》《兗公頌》《裴鏡民》者實寡。小唐碑中,頗多六朝體,是其沿用未變法者,原可采擇,惟意態體格,六朝碑皆已備之。唐碑可學者殊少,即學之,體格已卑下也,故唐碑可緩購。

評分去唐碑,去散隸,去六朝造像記,則六朝所存碑銘不過百餘,兼以秦、漢分書佳者數十本,通不過二百餘種,必盡求之,會通其源流,浸淫於心目,擇吾所愛好者臨之,厭則去之。臨寫既多,變化無盡,方圓操縱,融冶自成體裁,韻味必可絕俗,學者固可自得之也。秦、漢分目,略見所說《說分》《本漢》篇中,今將南北朝碑目,必當購者錄如左。其碑多新齣,為金石諸書所未有者也。造像記佳者,亦附目間下論焉。

評分去唐碑,去散隸,去六朝造像記,則六朝所存碑銘不過百餘,兼以秦、漢分書佳者數十本,通不過二百餘種,必盡求之,會通其源流,浸淫於心目,擇吾所愛好者臨之,厭則去之。臨寫既多,變化無盡,方圓操縱,融冶自成體裁,韻味必可絕俗,學者固可自得之也。秦、漢分目,略見所說《說分》《本漢》篇中,今將南北朝碑目,必當購者錄如左。其碑多新齣,為金石諸書所未有者也。造像記佳者,亦附目間下論焉。

評分在現代,主要是記述一生的重要事件,然後對人做一個綜閤的評價隨葬記載墓主傳記的文字。多刻於石和磚上,個彆以鐵鑄或瓷燒成。內容包括姓名、傢世、生平事跡和韻語頌辭等。東漢晚年和西晉墓中或有與墓誌相近的方版和小型墓碑,但皆不自名墓誌。北魏以後,方形墓誌始成定製。下底上蓋,底刻誌銘、蓋刻標題。所記內容真實,可作曆史資料,也是確定墓葬年代的依據。

評分原拓高80Cm,寬40Cm。鈐有“磊閤所得金石文字”硃文收藏印。

評分造像正麵正方形界欄八行,每行十一字,有著很多篆隸的筆意與結體特徵,同時撇捺點畫轉摺中,又流露齣很多楷書的用筆意味。它保存瞭不少在楷書進入到成熟時期後,已經徹底消失掉的寫法和意趣。這些意趣,對於今天基本脫離瞭實用功能性,進入到獨立藝術創作層麵的書法藝術而言,無疑有著很高的藉鑒價值。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有