具体描述

用户评价

这本书的排版布局,对我这个习惯了现代阅读习惯的人来说,起初是一个小小的挑战。它保留了大量古籍的原貌,包括那些繁复的注释和引文,使得阅读的节奏需要完全跟着作者的思路走,不能像现在流行的书籍那样快速扫视。我发现自己不得不放慢语速,甚至需要时不时地停下来,对照着前后的文脉去理解那些看似跳跃的逻辑。这其实是一种非常难得的阅读体验,它强迫我进行深度思考,而不是被动地接受信息。每一次弄懂一个典故,或者跟上一个层层递进的论证时,那种豁然开朗的感觉,是单纯看普及读物所无法比拟的。虽然过程需要付出更多的精力,但收获的满足感也更为醇厚。我尤其欣赏那些页边留白的处理,虽然是为了排版需要,但无形中给了读者整理思路的空间,不像有些书恨不得把每一个角落都塞满文字,让人喘不过气来。

评分我必须承认,这本书的阅读门槛确实不低,对于非专业人士来说,理解起来会有一定的困难。但这恰恰是它的价值所在——它拒绝迎合大众的碎片化需求,坚持维护着学术的纯粹性。我把它放在手边,更多时候是在培养一种“可及性”而非“即时性”。也许我今天只理解了其中十分之一的内容,但正是这“十分之一”,已经足够我回味很久。它教会我,真正的知识是需要投入时间和心力的,它不会轻易地向你敞开心扉。而且,不同的人生阶段去阅读同一本书,总会有新的领悟。今天的我可能只看到了字面上的意思,但十年后的我,带着更多的人生阅历再来看,或许会体会到隐藏在字里行间更为深邃的哲学意味。这本书不是用来读完的,而是用来陪伴和沉淀的。

评分这本书带给我的最大感受,其实是关于“时间感”的重建。当我们翻阅那些跨越了数百年甚至上千年的文本时,我们是在与古代的文人进行跨越时空的对话。他们思考的问题,他们的忧虑,他们的智慧,都凝结在这些铅字之中。每次读到某些精妙的阐述,我都会想象,在那个没有电灯、没有互联网的时代,一位学者是如何在油灯下,凭借着智慧和毅力,完成这样的著作的。这种代入感,远比任何历史纪录片都要来得强烈和真实。这本书的厚重,不仅仅是物理上的重量,更是精神上历史沉淀的重量。它让人谦卑下来,意识到自己的学识在浩瀚的历史长河中是多么的渺小。这种对“慢”和“深”的回归,恰恰是我在快节奏生活中最渴望获得的“精神补给”。

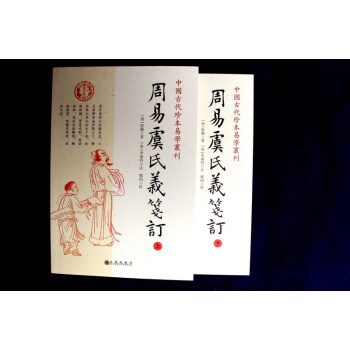

评分坦白讲,我买这本书并非是抱着要精通易学理论的目的。我更倾向于将它视为一部研究古代文献整理方法的范本。现在的学术研究,常常过于依赖电子化的文本和便捷的检索工具,反而失去了对原始资料那种“可感性”。这本书原汁原味地保留了传统注疏的形态,让我们得以一窥古代学者是如何通过反复的比较、考证和注释来构建他们对经典的理解的。这种“手工作坊式”的治学过程,在今天看来,既古老又迷人。我有时会好奇,那些繁复的符号和引用的来源究竟经历了多少次的流传和更迭。这本书本身,就是一座微缩的学术史博物馆,展示了知识在不同时代是如何被“塑造”和“阐释”的。所以,我把它当作一本工具书来看待,不是用来解决实际问题的,而是用来理解历史研究方法的。

评分这本书的书名听起来就带着一股深厚的学术气息,但说实话,我买它更多是冲着它的装帧和出版社的名头去的。拿到手后,首先映入眼帘的是它那沉稳的封面设计,那种传统又不失雅致的风格,让人一见便知这是一本正经的“干货”。书页的纸张手感也相当不错,拿在手里沉甸甸的,有一种阅读古籍的仪式感。我一直觉得,好的装帧是对作者心血的尊重,也是对读者体验的提升。虽然我还没有完全读完,但光是翻阅目录和前言的部分,就能感受到编者在整理和校对上的用心。那种严谨的态度,是现在很多快餐式阅读产品所不具备的。我更看重的是它在传统文化传承上的价值,而不是立刻去深究那些晦涩的义理。这本书放在书架上,本身就是一种精神的象征,提醒着自己,在喧嚣的时代里,总有一些经典是值得静下心来慢慢品味的。它不是那种读起来让人心潮澎湃、热血沸腾的小说,而更像是一位沉默的智者,静静地等待着有缘人去开启那扇通往古老智慧的大门。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![(满58包邮)圣经的故事 [美]亨德里克威廉房龙;邓嘉宛 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10279512039/5716e81cN7fa5c25a.jpg)