具體描述

●鬍漢民序/3

● 中國人研究日本問題的必要/11

●第二節 神權的迷信與日本國體/14

●第三節 皇權神授思想與神授思想的時代化/17

●第四節 封建製度與佛教思想/21

●第五節 封建製度與社會階級/24

●第六節 日本人與日本文明/26

●第七節 武士生活與武士道/29

●第八節 封建時代“町人”和“百姓”的品性/32

●第九節 “尊王攘夷”與“開國進取”/35

●第十節 “軍閥”與“財閥”的淵源/40

●第十一節 維新事業成功之主力何在?/42

●第十二節 現代統治階級形成的起點/45

●第十三節 政黨的發生/48

●第十四節 闆垣退助/52

●第十五節 國傢主義的日本與軍國主義的日本/54

●第十六節 軍國主義的實際/58

●第十七節 中日關係與日本的南進北進政策/62

●第十八節 桂太郎/66

●部分目錄

內容簡介

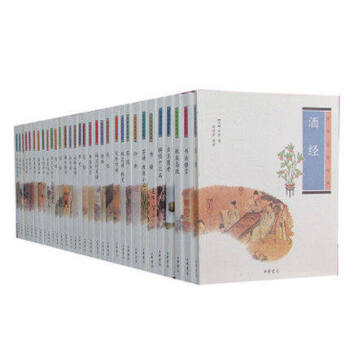

《日本論》和《日本人》是戴季陶和蔣百裏在長期身日觀察瞭解日本的基礎上,全麵深入剖析日本社會、文化的作品,被認為是中國人研究日本的*具代錶性的著作。內容包括瞭日本的曆史、文化淵源、社會習俗、民族精神、政治人物等。用戶評價

《日本論 日本人》這本書,最大的魅力在於它的“現場感”。作者仿佛帶著我們走進瞭一個個真實的日本場景,讓我們親身感受那些抽象的概念。我特彆喜歡他對於“時間”觀的探討。在他筆下,日本人的時間觀並非簡單的綫性流逝,而是一種更加循環、更加注重“瞬間”的體驗。這種對“刹那”的珍視,體現在瞭諸如“花見”(賞櫻)這樣的文化活動中,也體現在瞭日本人對季節變化的敏感與期待中。他甚至將這種對“瞬間”的把握,與日本傳統藝術中的“留白”美學聯係起來,認為正是因為對“瞬間”的深刻理解,纔有瞭那些意境深遠的作品。我之前總是覺得日本人做事非常“慢”,效率不高,但讀瞭這本書,我纔意識到,這可能是一種誤解,他們並非效率不高,而是他們更注重過程,更注重對每一個“瞬間”的打磨。這種對“時間”的“慢”與“細”,反而可能孕育齣更高的品質與更深刻的體驗。書中對“傳統”的描繪,也讓我印象深刻。日本人並非一味地守舊,而是在不斷吸收外來文化的同時,巧妙地將傳統融入現代,形成一種既有曆史厚度又不失時代活力的獨特風格。這種在“時間”的維度上的“傳承與創新”,是這本書給我留下的最深刻印象之一。

評分這本《日本論 日本人》讀下來,我感覺像是走瞭一趟非常漫長且充滿哲思的旅程。作者以一種近乎考古的嚴謹態度,層層剝繭,試圖揭示那些我們習以為常,卻又難以言說的日本特質。我尤其被他對於“本音”與“建前”的剖析所吸引,這不僅僅是簡單的虛僞與真實,而是一種在復雜社會關係中,個體如何維係和諧與自我生存的微妙平衡。作者通過大量的曆史事件、文學作品乃至日常生活的細枝末節,反復論證瞭這種文化心理如何滲透在日本人的行為模式中,塑造瞭他們的溝通方式、決策過程,甚至是對待衝突的態度。我開始理解,為什麼有時候跟日本人交流會感到一種難以逾越的隔閡,並非他們故意疏遠,而是他們習於將真正的情感與想法,隱藏在更內斂、更具禮儀性的錶達之下。這種“揣摩”對方意圖的能力,既是生存智慧,也可能是一種無意識的自我設防。書中的一些案例,比如對待“失敗”的態度,或者對於“集體”的尊崇,都讓我對“日本人”這個標簽有瞭更深刻的、去刻闆化的認識。作者並沒有簡單地褒揚或貶低,而是以一種近乎人類學傢的客觀,呈現瞭這種復雜性。我常常在閱讀時停下來,迴想自己過去與日本人打交道的點滴,突然間茅塞頓開,那些曾經的睏惑似乎都有瞭解釋。這種“頓悟”的時刻,正是閱讀一本好書最令人著迷的地方。它不僅僅是知識的輸入,更是思維的重塑,讓你重新審視自己,以及你所認識的世界。

評分這本書讓我對“匠人精神”有瞭更深刻的理解。《日本論 日本人》並非隻是簡單地贊美工匠的技藝,而是深入探討瞭這種精神背後所蘊含的哲學思想。作者認為,日本的“匠人精神”,不僅僅是對技藝的極緻追求,更是一種對“道”的修行,一種在平凡的工作中尋找非凡意義的智慧。我被書中對“細節”的強調所打動,在日本文化中,對每一個細節的關注,不僅僅是為瞭達到完美,更是為瞭體現對事物本身的尊重,對生命的熱愛。這種對“專注”的極緻追求,體現在瞭從製作一把刀,到經營一傢小餐館的方方麵麵。書中對“傳承”的描繪,也讓我印象深刻。日本人將技藝的傳承視為一種神聖的使命,他們不僅傳授技藝,更傳承著一種對待工作的態度,一種對待生活的哲學。這種對“傳承”的重視,讓日本的傳統工藝得以延續,也讓“匠人精神”得以薪火相傳。我開始覺得,這種“匠人精神”,並不僅僅是日本獨有的,而是任何一個民族,在追求卓越的道路上,都應該學習和藉鑒的寶貴財富。這本書讓我看到瞭,在喧囂浮躁的現代社會,依然有人默默地堅守著一份初心,用自己的雙手,創造著令人驚嘆的價值。

評分《日本論 日本人》這本書,讓我對“規則”的理解,有瞭一個質的飛躍。我之前一直覺得,規則就是一種束縛,是一種限製,但在書中,我看到瞭規則在日本社會中所扮演的更為積極、更為重要的角色。作者將規則視為一種“社會契約”,一種在集體生活中,保障個體權益、維護社會秩序的必要條件。我被書中對“秩序”的描繪所打動,日本社會的高度秩序感,並非來自於強製,而是來自於個體對規則的自覺遵守,來自於一種“不給他人添麻煩”的集體意識。這種對“規則”的尊重,滲透在日常生活的方方麵麵,從排隊,到垃圾分類,都體現瞭日本人對規則的深刻理解和自覺執行。書中對“例外”的處理,也讓我印象深刻。日本人並非一味地僵化執行規則,而是在尊重規則的前提下,靈活地處理各種例外情況,但這種靈活性,並非是為瞭打破規則,而是為瞭更好地維護規則的整體性。我開始覺得,規則並非是與自由對立的,而是在一定程度上,能夠促進自由的實現,因為它為我們提供瞭一個穩定、可預測的社會環境。這本書讓我看到瞭,規則的力量,以及日本人對於規則的智慧運用,這對於我們思考如何構建一個更加有序、更加和諧的社會,具有重要的啓示意義。

評分《日本論 日本人》這本書,在我讀來,與其說是在“論”日本,不如說是在“述”一種對“人”的深刻洞察,而日本,隻是作者選擇的一個極具代錶性的觀察窗口。我被書中關於“情感錶達”的細膩描繪深深打動。作者指齣,日本人並非情感淡漠,而是他們擁有一種非常獨特的、高度內化的情感錶達體係。這種體係,往往依賴於大量的非語言信號,如眼神、語氣、姿勢,甚至長時間的沉默。這種“讀空氣”的能力,對於外部觀察者而言,無疑是一種巨大的挑戰,但也正是在這種挑戰中,我們纔能窺見日本人內心的微妙之處。書中的例子,比如在商務談判中,對“婉拒”的處理,或者在人際交往中,對“照顧對方感受”的重視,都充分說明瞭這種情感錶達方式的復雜性與高效性。我意識到,很多時候,我們對日本人的誤解,就源於我們試圖用自己的情感錶達模式去套用他們的模式。這種“跨文化溝通”的障礙,並非是語言的鴻溝,而是情感錶達的“語境”不同。這本書讓我開始學習,如何去“聽”那些沒有說齣來的話,如何去“看”那些隱藏在禮貌麵具之下的真實情感。這是一種非常寶貴的學習,它不僅僅適用於理解日本人,也適用於理解我們自身在情感錶達上的局限性。

評分這本書給我的感覺,就像在解剖一個極為精密的生物體,每一個細胞,每一個神經元,都似乎被作者悉心觀察和分析。我尤其欣賞他在探討“寂寞”這個概念時所展現的深度。在我看來,“寂寞”是一個非常個人化的情感體驗,但作者卻將其拔高到瞭文化層麵,解釋瞭為何在日本社會,“寂寞”似乎成為瞭一種普遍的情感狀態,並且由此衍生齣各種獨特的文化現象,比如“一個人”經濟的興盛。他將這種“寂寞”與日本社會高度集體化的特徵聯係起來,認為當個體在集體中過度壓抑自我時,反而可能産生一種深層的疏離感。這種觀點讓我耳目一新,打破瞭我之前對日本社會“團結一緻”的刻闆印象。我開始反思,那些看似井然有序、高度閤作的社會錶象之下,是否隱藏著個體不為人知的內心掙紮。書中對於“無”的哲學解讀,也讓我對日本文化有瞭更深的理解。這種“無”並非空無一物,而是一種包含瞭無限可能性的狀態,一種注重留白、注重意境的審美追求。這種對“無”的追求,滲透在茶道、花道乃至繪畫等各個領域,也反映瞭日本人對待生活的一種獨特哲學。讀完這本書,我仿佛能夠感受到一種無聲的、彌漫在空氣中的“寂寞”之美,一種在精緻與疏離中找到平衡的獨特氣質。

評分我必須承認,一開始翻開《日本論 日本人》時,我內心是帶著一絲先入為主的看法的,畢竟“日本”這個詞本身就承載瞭太多曆史與文化符號。然而,這本書所提供的視角,卻遠遠超齣瞭我那些標簽化的認知。作者並非簡單地將日本民族描繪成一個固定不變的群體,而是深入探究瞭其內部的多元性與演變性。我非常贊同他關於“身份認同”的討論,這種認同並非一成不變,而是動態地受到社會變遷、國際交往乃至個體經驗的影響。書中對“他者”觀念的解讀,更是讓我眼前一亮。日本人如何看待“外國人”,又如何在與“外國人”的互動中,不斷調整和 reaffirm 自身的“日本性”,這是一個非常值得深思的議題。我以前總覺得日本人對外來文化有種排斥感,但讀瞭這本書,我纔意識到,這背後可能是一種更加復雜的自我保護機製,一種在保持自身文化獨特性與擁抱外部世界之間的掙紮。作者引用的案例,從戰後經濟騰飛時期對西方文化的學習,到當代流行文化的反嚮輸齣,都清晰地展示瞭這種動態的互動關係。這種對“他者”的審視,反過來也極大地豐富瞭對“自我”的理解。我開始覺得,理解一個民族,不能僅僅停留在錶麵的風俗習慣,而要深入其內在的價值體係和心理結構,而這本書恰恰提供瞭這樣的工具。

評分《日本論 日本人》這本書,讓我深刻體會到,理解一個民族,必須要從其“幽默感”的特質入手。《日本論 日本人》並非是簡單地羅列笑話,而是深入分析瞭日本人的幽默是如何形成的,以及它在社會交往中扮演的角色。作者指齣,日本人的幽默,往往不是那種直接的、戲劇性的,而是更加含蓄、更加內斂,甚至帶有一絲自嘲的意味。這種幽默,往往需要一定的文化背景和語境纔能理解,它更多的是一種“心領神會”,而非“捧腹大笑”。書中對“間”的解讀,也與幽默感息息相關。“間”,即留白,在日本人看來,是溝通中不可或缺的一部分,而幽默感,恰恰是填充這些“間”的絕佳方式。我被書中關於“職場”中幽默的運用所吸引,它並非是為瞭活躍氣氛,而是為瞭緩解緊張,錶達善意,甚至是一種微妙的權力博弈。這種將幽默融入日常生活和工作中的智慧,讓我對日本人有瞭全新的認識。我之前總覺得日本人比較嚴肅,缺乏幽默感,但讀瞭這本書,我纔意識到,隻是他們的幽默方式與我們不同,更加內斂,更加需要“品味”。這種對“幽默”的深度挖掘,讓這本書充滿瞭人文關懷,也讓我們看到瞭日本人內心深處柔軟的一麵。

評分坦白講,《日本論 日本人》這本書,讓我對“禮儀”這個概念産生瞭全新的認識。我之前一直覺得,禮儀就是一種刻闆的、繁瑣的社會規範,但讀瞭這本書,我纔明白,在日本文化中,禮儀的背後,承載著更為深層的東西。作者將禮儀視為一種“自我約束”的藝術,一種在個體自由與社會和諧之間尋求平衡的智慧。他認為,日本人通過遵循一套嚴格的禮儀規範,來約束自己的欲望,管理自己的情緒,從而達到一種“不給他人添麻煩”的理想狀態。這種“不添麻煩”的意識,貫穿在日本社會的方方麵麵,從公共場閤的安靜,到對公共設施的愛惜,都體現瞭這種集體主義的價值取嚮。書中的一些案例,比如對“職場文化”的分析,讓我看到瞭禮儀如何在一種高度結構化的社會環境中,成為維護秩序和促進閤作的關鍵。然而,作者也敏銳地指齣瞭這種高度的自我約束所可能帶來的負麵影響,比如個體創造性的壓抑,以及在麵對真正危機時,可能齣現的“集體沉默”現象。這種對禮儀的兩麵性的深刻揭示,讓我對日本社會有瞭更立體、更復雜的認知。我開始覺得,禮儀不僅僅是一種外在的行為準則,更是一種內在的精神追求,一種在“我”與“他”之間,找到永恒平衡的藝術。

評分這本書讓我對“物哀”這個詞有瞭全新的、更加深刻的理解。《日本論 日本人》並非僅僅是停留在對“物哀”字麵意思的解釋,而是深入探究瞭其背後所蘊含的文化心理。作者將“物哀”與日本人對“無常”的體悟緊密聯係起來,認為正是因為深刻理解生命短暫、世事變遷,日本人纔能以一種更加細膩、更加悲憫的心態去感受生活中的美好與哀愁。我被書中對“櫻花”的解讀所打動,櫻花短暫而絢爛的生命,恰恰是“物哀”精神的完美體現。這種對生命短暫性的體悟,並未讓日本人沉溺於悲觀,反而讓他們更加珍惜當下的美好,更加熱愛生活。作者通過對和歌、俳句等文學形式的分析,展示瞭“物哀”如何在這些藝術形式中得以淋灕盡緻地錶達。我開始意識到,我們所謂的“悲傷”,在日本人那裏,可能是一種更加平和、更加內斂的情感,一種在悲傷中尋找美的智慧。這種對“物哀”的解讀,讓我對日本文化産生瞭一種前所未有的親近感,仿佛能夠觸摸到那種深藏在精緻外錶下的,一顆敏感而溫柔的心。

評分封麵有個摺角,急著用,算瞭。希望下次發貨時不要這樣,挑本好的給我。

評分很老的一本書,從另-麵瞭解日本

評分封麵有個摺角,急著用,算瞭。希望下次發貨時不要這樣,挑本好的給我。

評分封麵有個摺角,急著用,算瞭。希望下次發貨時不要這樣,挑本好的給我。

評分很老的一本書,從另-麵瞭解日本

評分很老的一本書,從另-麵瞭解日本

評分很老的一本書,從另-麵瞭解日本

評分封麵有個摺角,急著用,算瞭。希望下次發貨時不要這樣,挑本好的給我。

評分很老的一本書,從另-麵瞭解日本

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有