具体描述

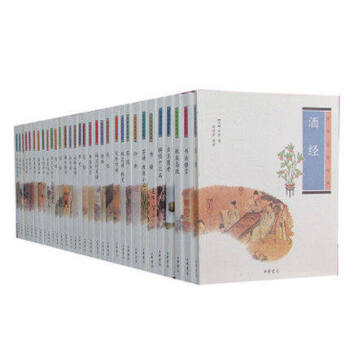

●胡汉民序/3

● 中国人研究日本问题的必要/11

●第二节 神权的迷信与日本国体/14

●第三节 皇权神授思想与神授思想的时代化/17

●第四节 封建制度与佛教思想/21

●第五节 封建制度与社会阶级/24

●第六节 日本人与日本文明/26

●第七节 武士生活与武士道/29

●第八节 封建时代“町人”和“百姓”的品性/32

●第九节 “尊王攘夷”与“开国进取”/35

●第十节 “军阀”与“财阀”的渊源/40

●第十一节 维新事业成功之主力何在?/42

●第十二节 现代统治阶级形成的起点/45

●第十三节 政党的发生/48

●第十四节 板垣退助/52

●第十五节 国家主义的日本与军国主义的日本/54

●第十六节 军国主义的实际/58

●第十七节 中日关系与日本的南进北进政策/62

●第十八节 桂太郎/66

●部分目录

内容简介

《日本论》和《日本人》是戴季陶和蒋百里在长期身日观察了解日本的基础上,全面深入剖析日本社会、文化的作品,被认为是中国人研究日本的*具代表性的著作。内容包括了日本的历史、文化渊源、社会习俗、民族精神、政治人物等。用户评价

这本《日本论 日本人》读下来,我感觉像是走了一趟非常漫长且充满哲思的旅程。作者以一种近乎考古的严谨态度,层层剥茧,试图揭示那些我们习以为常,却又难以言说的日本特质。我尤其被他对于“本音”与“建前”的剖析所吸引,这不仅仅是简单的虚伪与真实,而是一种在复杂社会关系中,个体如何维系和谐与自我生存的微妙平衡。作者通过大量的历史事件、文学作品乃至日常生活的细枝末节,反复论证了这种文化心理如何渗透在日本人的行为模式中,塑造了他们的沟通方式、决策过程,甚至是对待冲突的态度。我开始理解,为什么有时候跟日本人交流会感到一种难以逾越的隔阂,并非他们故意疏远,而是他们习于将真正的情感与想法,隐藏在更内敛、更具礼仪性的表达之下。这种“揣摩”对方意图的能力,既是生存智慧,也可能是一种无意识的自我设防。书中的一些案例,比如对待“失败”的态度,或者对于“集体”的尊崇,都让我对“日本人”这个标签有了更深刻的、去刻板化的认识。作者并没有简单地褒扬或贬低,而是以一种近乎人类学家的客观,呈现了这种复杂性。我常常在阅读时停下来,回想自己过去与日本人打交道的点滴,突然间茅塞顿开,那些曾经的困惑似乎都有了解释。这种“顿悟”的时刻,正是阅读一本好书最令人着迷的地方。它不仅仅是知识的输入,更是思维的重塑,让你重新审视自己,以及你所认识的世界。

评分《日本论 日本人》这本书,在我读来,与其说是在“论”日本,不如说是在“述”一种对“人”的深刻洞察,而日本,只是作者选择的一个极具代表性的观察窗口。我被书中关于“情感表达”的细腻描绘深深打动。作者指出,日本人并非情感淡漠,而是他们拥有一种非常独特的、高度内化的情感表达体系。这种体系,往往依赖于大量的非语言信号,如眼神、语气、姿势,甚至长时间的沉默。这种“读空气”的能力,对于外部观察者而言,无疑是一种巨大的挑战,但也正是在这种挑战中,我们才能窥见日本人内心的微妙之处。书中的例子,比如在商务谈判中,对“婉拒”的处理,或者在人际交往中,对“照顾对方感受”的重视,都充分说明了这种情感表达方式的复杂性与高效性。我意识到,很多时候,我们对日本人的误解,就源于我们试图用自己的情感表达模式去套用他们的模式。这种“跨文化沟通”的障碍,并非是语言的鸿沟,而是情感表达的“语境”不同。这本书让我开始学习,如何去“听”那些没有说出来的话,如何去“看”那些隐藏在礼貌面具之下的真实情感。这是一种非常宝贵的学习,它不仅仅适用于理解日本人,也适用于理解我们自身在情感表达上的局限性。

评分坦白讲,《日本论 日本人》这本书,让我对“礼仪”这个概念产生了全新的认识。我之前一直觉得,礼仪就是一种刻板的、繁琐的社会规范,但读了这本书,我才明白,在日本文化中,礼仪的背后,承载着更为深层的东西。作者将礼仪视为一种“自我约束”的艺术,一种在个体自由与社会和谐之间寻求平衡的智慧。他认为,日本人通过遵循一套严格的礼仪规范,来约束自己的欲望,管理自己的情绪,从而达到一种“不给他人添麻烦”的理想状态。这种“不添麻烦”的意识,贯穿在日本社会的方方面面,从公共场合的安静,到对公共设施的爱惜,都体现了这种集体主义的价值取向。书中的一些案例,比如对“职场文化”的分析,让我看到了礼仪如何在一种高度结构化的社会环境中,成为维护秩序和促进合作的关键。然而,作者也敏锐地指出了这种高度的自我约束所可能带来的负面影响,比如个体创造性的压抑,以及在面对真正危机时,可能出现的“集体沉默”现象。这种对礼仪的两面性的深刻揭示,让我对日本社会有了更立体、更复杂的认知。我开始觉得,礼仪不仅仅是一种外在的行为准则,更是一种内在的精神追求,一种在“我”与“他”之间,找到永恒平衡的艺术。

评分这本书让我对“物哀”这个词有了全新的、更加深刻的理解。《日本论 日本人》并非仅仅是停留在对“物哀”字面意思的解释,而是深入探究了其背后所蕴含的文化心理。作者将“物哀”与日本人对“无常”的体悟紧密联系起来,认为正是因为深刻理解生命短暂、世事变迁,日本人才能以一种更加细腻、更加悲悯的心态去感受生活中的美好与哀愁。我被书中对“樱花”的解读所打动,樱花短暂而绚烂的生命,恰恰是“物哀”精神的完美体现。这种对生命短暂性的体悟,并未让日本人沉溺于悲观,反而让他们更加珍惜当下的美好,更加热爱生活。作者通过对和歌、俳句等文学形式的分析,展示了“物哀”如何在这些艺术形式中得以淋漓尽致地表达。我开始意识到,我们所谓的“悲伤”,在日本人那里,可能是一种更加平和、更加内敛的情感,一种在悲伤中寻找美的智慧。这种对“物哀”的解读,让我对日本文化产生了一种前所未有的亲近感,仿佛能够触摸到那种深藏在精致外表下的,一颗敏感而温柔的心。

评分我必须承认,一开始翻开《日本论 日本人》时,我内心是带着一丝先入为主的看法的,毕竟“日本”这个词本身就承载了太多历史与文化符号。然而,这本书所提供的视角,却远远超出了我那些标签化的认知。作者并非简单地将日本民族描绘成一个固定不变的群体,而是深入探究了其内部的多元性与演变性。我非常赞同他关于“身份认同”的讨论,这种认同并非一成不变,而是动态地受到社会变迁、国际交往乃至个体经验的影响。书中对“他者”观念的解读,更是让我眼前一亮。日本人如何看待“外国人”,又如何在与“外国人”的互动中,不断调整和 reaffirm 自身的“日本性”,这是一个非常值得深思的议题。我以前总觉得日本人对外来文化有种排斥感,但读了这本书,我才意识到,这背后可能是一种更加复杂的自我保护机制,一种在保持自身文化独特性与拥抱外部世界之间的挣扎。作者引用的案例,从战后经济腾飞时期对西方文化的学习,到当代流行文化的反向输出,都清晰地展示了这种动态的互动关系。这种对“他者”的审视,反过来也极大地丰富了对“自我”的理解。我开始觉得,理解一个民族,不能仅仅停留在表面的风俗习惯,而要深入其内在的价值体系和心理结构,而这本书恰恰提供了这样的工具。

评分这本书给我的感觉,就像在解剖一个极为精密的生物体,每一个细胞,每一个神经元,都似乎被作者悉心观察和分析。我尤其欣赏他在探讨“寂寞”这个概念时所展现的深度。在我看来,“寂寞”是一个非常个人化的情感体验,但作者却将其拔高到了文化层面,解释了为何在日本社会,“寂寞”似乎成为了一种普遍的情感状态,并且由此衍生出各种独特的文化现象,比如“一个人”经济的兴盛。他将这种“寂寞”与日本社会高度集体化的特征联系起来,认为当个体在集体中过度压抑自我时,反而可能产生一种深层的疏离感。这种观点让我耳目一新,打破了我之前对日本社会“团结一致”的刻板印象。我开始反思,那些看似井然有序、高度合作的社会表象之下,是否隐藏着个体不为人知的内心挣扎。书中对于“无”的哲学解读,也让我对日本文化有了更深的理解。这种“无”并非空无一物,而是一种包含了无限可能性的状态,一种注重留白、注重意境的审美追求。这种对“无”的追求,渗透在茶道、花道乃至绘画等各个领域,也反映了日本人对待生活的一种独特哲学。读完这本书,我仿佛能够感受到一种无声的、弥漫在空气中的“寂寞”之美,一种在精致与疏离中找到平衡的独特气质。

评分《日本论 日本人》这本书,最大的魅力在于它的“现场感”。作者仿佛带着我们走进了一个个真实的日本场景,让我们亲身感受那些抽象的概念。我特别喜欢他对于“时间”观的探讨。在他笔下,日本人的时间观并非简单的线性流逝,而是一种更加循环、更加注重“瞬间”的体验。这种对“刹那”的珍视,体现在了诸如“花见”(赏樱)这样的文化活动中,也体现在了日本人对季节变化的敏感与期待中。他甚至将这种对“瞬间”的把握,与日本传统艺术中的“留白”美学联系起来,认为正是因为对“瞬间”的深刻理解,才有了那些意境深远的作品。我之前总是觉得日本人做事非常“慢”,效率不高,但读了这本书,我才意识到,这可能是一种误解,他们并非效率不高,而是他们更注重过程,更注重对每一个“瞬间”的打磨。这种对“时间”的“慢”与“细”,反而可能孕育出更高的品质与更深刻的体验。书中对“传统”的描绘,也让我印象深刻。日本人并非一味地守旧,而是在不断吸收外来文化的同时,巧妙地将传统融入现代,形成一种既有历史厚度又不失时代活力的独特风格。这种在“时间”的维度上的“传承与创新”,是这本书给我留下的最深刻印象之一。

评分《日本论 日本人》这本书,让我对“规则”的理解,有了一个质的飞跃。我之前一直觉得,规则就是一种束缚,是一种限制,但在书中,我看到了规则在日本社会中所扮演的更为积极、更为重要的角色。作者将规则视为一种“社会契约”,一种在集体生活中,保障个体权益、维护社会秩序的必要条件。我被书中对“秩序”的描绘所打动,日本社会的高度秩序感,并非来自于强制,而是来自于个体对规则的自觉遵守,来自于一种“不给他人添麻烦”的集体意识。这种对“规则”的尊重,渗透在日常生活的方方面面,从排队,到垃圾分类,都体现了日本人对规则的深刻理解和自觉执行。书中对“例外”的处理,也让我印象深刻。日本人并非一味地僵化执行规则,而是在尊重规则的前提下,灵活地处理各种例外情况,但这种灵活性,并非是为了打破规则,而是为了更好地维护规则的整体性。我开始觉得,规则并非是与自由对立的,而是在一定程度上,能够促进自由的实现,因为它为我们提供了一个稳定、可预测的社会环境。这本书让我看到了,规则的力量,以及日本人对于规则的智慧运用,这对于我们思考如何构建一个更加有序、更加和谐的社会,具有重要的启示意义。

评分《日本论 日本人》这本书,让我深刻体会到,理解一个民族,必须要从其“幽默感”的特质入手。《日本论 日本人》并非是简单地罗列笑话,而是深入分析了日本人的幽默是如何形成的,以及它在社会交往中扮演的角色。作者指出,日本人的幽默,往往不是那种直接的、戏剧性的,而是更加含蓄、更加内敛,甚至带有一丝自嘲的意味。这种幽默,往往需要一定的文化背景和语境才能理解,它更多的是一种“心领神会”,而非“捧腹大笑”。书中对“间”的解读,也与幽默感息息相关。“间”,即留白,在日本人看来,是沟通中不可或缺的一部分,而幽默感,恰恰是填充这些“间”的绝佳方式。我被书中关于“职场”中幽默的运用所吸引,它并非是为了活跃气氛,而是为了缓解紧张,表达善意,甚至是一种微妙的权力博弈。这种将幽默融入日常生活和工作中的智慧,让我对日本人有了全新的认识。我之前总觉得日本人比较严肃,缺乏幽默感,但读了这本书,我才意识到,只是他们的幽默方式与我们不同,更加内敛,更加需要“品味”。这种对“幽默”的深度挖掘,让这本书充满了人文关怀,也让我们看到了日本人内心深处柔软的一面。

评分这本书让我对“匠人精神”有了更深刻的理解。《日本论 日本人》并非只是简单地赞美工匠的技艺,而是深入探讨了这种精神背后所蕴含的哲学思想。作者认为,日本的“匠人精神”,不仅仅是对技艺的极致追求,更是一种对“道”的修行,一种在平凡的工作中寻找非凡意义的智慧。我被书中对“细节”的强调所打动,在日本文化中,对每一个细节的关注,不仅仅是为了达到完美,更是为了体现对事物本身的尊重,对生命的热爱。这种对“专注”的极致追求,体现在了从制作一把刀,到经营一家小餐馆的方方面面。书中对“传承”的描绘,也让我印象深刻。日本人将技艺的传承视为一种神圣的使命,他们不仅传授技艺,更传承着一种对待工作的态度,一种对待生活的哲学。这种对“传承”的重视,让日本的传统工艺得以延续,也让“匠人精神”得以薪火相传。我开始觉得,这种“匠人精神”,并不仅仅是日本独有的,而是任何一个民族,在追求卓越的道路上,都应该学习和借鉴的宝贵财富。这本书让我看到了,在喧嚣浮躁的现代社会,依然有人默默地坚守着一份初心,用自己的双手,创造着令人惊叹的价值。

评分很老的一本书,从另-面了解日本

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分很老的一本书,从另-面了解日本

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

评分封面有个折角,急着用,算了。希望下次发货时不要这样,挑本好的给我。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有