具体描述

内容简介

该书以马克思主义哲学、西方文化哲学为理论基础,并根据对社会变革和世界文化趋同的分析,立足图强富国的大背景,在古今中西文化交汇融合的前提下和比较的基础上,展现中国近代学术选择性的创新与趋同。其内容集中在如何评价传统、怎样引介西学、建设什么样的未来文化,充分表现了“变”与“合”的特征。全书12章,60余万言,从文化哲学韵角度,集中表述中国近代古今中西文化争论及选择与趋同的理念,为近代学术的变、合提供理论根据。内容涵盖了经学、子学、佛学、史学、文学,以及现代意义上的哲学、社会学、经济学,乃至马克思主义在中国的传播;书后附近代学术年表,以明学术发展之脉络;是迄今为止全面系统展示中国近代学术的专著;对于当今社会政治、经济、思想文化建设具有一定的参考与借鉴的价值,为中国近代学术研究提供了一个新的视角。概括地说,就基础而论,有一个新的理论支点。就形式而言,有一个新的学术框架;从对象上讲,有新的内容的补充和增益,受到老一辈学者的高度评价:“是一部有深度、富创识的学术专著。”目录

前言第一章 绪论

第一节 封闭格局的解体与传统的嬗变

第二节 近代文化论争的文化哲学

第三节 近代文化的比较、选择与趋同

第二章 从“内圣外王”到“中体西用”(上)

第一节 近代经学述要

第二节 近代经学的思想特征

第三节 近代经学的形式和内容

第四节 汉宋兼容的湖湘理学

第五节 孙诒让的《周礼》研究及其“稽古论治”

第三章 从“内圣外王”到“中体西用”(下)

第一节 近代今文经学与三世进化论

第二节 康有为对经学的改造

第三节 张之洞与“中体西用”

第四节 子学复兴与近代诸子研究(总述)

第五节 子学复兴与近代诸子研究(墨学)

第四章 走向理性与科学的近代史学

第一节 经世致用与史学的近代转型

第二节 史学革命与近代史学的确立

第三节 古史辨运动与古史研究的深化

第四节 中国古史分期与社会史论争

第五节 钱穆发掘民族精神的救亡史学

第五章 近代佛教哲学研究

第一节 谭嗣同经世佛学的逻辑结构

第二节 章 太炎的法相唯识哲学

第三节 欧阳渐非宗教非哲学的佛法论

第四节 释太虚的科学唯识宗说

第五节 熊十力的本心本体论

第六章 近代哲学的重建(上)

第一节 严复与进化论的传播

第二节 梁启超“群体变用”的创化哲学

第三节 逻辑学的初兴

第四节 形式逻辑与唯物辩证法之争

第七章 近代哲学的重建(下)

第一节 科学与人生观论战

第二节 梁漱溟的文化哲学

第三节 冯友兰的《贞元六书》及其新理学

第四节 贺麟融贯中西的哲学研究及其新心学

第五节 金岳霖精密逻辑分析的哲学体系

第八章 中国文论的现代转型

第一节 思维方式的现代化

第二节 关注中心与审美情趣的改变

第三节 学术视野的开拓与阐释语境的置换

第四节 专门学科的独立与古今文论的脱节

第九章 学术研究的新趋势与新学科的建设(上)

第一节 新学术建构中独辟蹊径的王国维

第二节 胡适的学术新范式与“整理国故”

第三节 梁启超的学术史研究

第四节 汤用彤的汉唐佛教史研究

第十章 学术研究的新趋势与新学科的建设(下)

第一节 《大同书》的社会思想

第二节 潘光旦的优生论

第三节 孙本文的理论社会学

第四节 费孝通的社会结构功能研究

第十一章 重商与富民经济学说的兴起

第一节 重商主义与富民思想的启蒙

第二节 重商与富民学说的发展

第三节 维新派的经济近代化理论

第四节 孙中山的经济方略

第十二章 马克思主义哲学的传播与发展

第一节 马克思主义哲学的传人

第二节 李大钊对唯物史观的传播

第三节 李达的唯物史观及其《社会学大纲》

附录 中国近代学术史年表

前言/序言

用户评价

初读这本书的绪论部分,我的感觉是作者的笔力非常老辣,他并没有像许多同类著作那样,一开始就陷入繁杂的人物和事件罗列中去,而是采取了一种宏观的、带有哲学思辨色彩的开场。他似乎首先在描绘一个“场域”——那个时代知识分子所处的社会结构和思想氛围,像是为我们搭建了一个巨大的、充满张力的舞台。他使用的词汇非常精准,有时甚至带着一种古典的韵味,使得原本可能枯燥的学术史叙述,充满了文学性的张力。特别是在论及“传统与现代”的交锋时,作者的分析角度极其刁钻,他没有简单地把它们对立起来,而是深入挖掘了两者之间微妙的张力与相互塑造的过程,这让我意识到,这本书的深度远远超出了简单的“编年史”范畴,更像是一部思想的“生态报告”。这种叙事节奏的掌控,着实令人佩服,它有效地抓住了读者的好奇心,引导我们进入一个更加复杂、多维度的历史解读空间。

评分这本书的行文风格,可以说是在“学术的严谨”和“文学的流畅”之间找到了一种近乎完美的平衡点。它的句子结构变化多端,时而是一串长而复杂的复句,层层递进,体现出深邃的思辨过程;时而又回归到短促有力的陈述句,干净利落地抛出一个核心论点,这种节奏上的起伏,极大地降低了阅读长篇学术著作的疲劳感。在用词上,作者的词汇量无疑是惊人的,他能够准确地使用那些精确定义了特定时代概念的术语,同时又能在关键时刻用一句通俗易懂的比喻将复杂的思想概念清晰地阐释出来,使得非专业读者也能窥见其堂奥。这种多变的语感和灵活的表达方式,让我感觉不像是在阅读一本教科书或研究报告,更像是在与一位学识渊博、谈吐风趣的智者进行一场长时间的深度对话,每一次翻页都伴随着新的启发和认知上的拓展,确实是一部令人心满意足的佳作。

评分这本书的结构安排堪称一绝,它不是简单地按时间线索平铺直叙,而是采用了主题切片与时间脉络交织的复合型结构。我注意到,每一章节的过渡都设计得非常巧妙,像是精密的机械齿轮,紧密咬合,却又各自独立地承载着特定的学术流派或思想运动。例如,在讨论某个特定的哲学思潮时,作者会忽然插入一段对当时出版业变革的分析,这种跨界的联结方式,极大地拓宽了我们对“学术”这个概念的理解,不再局限于象牙塔内部的争论。更让我印象深刻的是,作者在引用一手史料时,那种恰到好处的拿捏,他既展示了原始文本的生动性,又立刻跟进以现代的视角进行剖析,避免了史料堆砌的弊端。这种编排方式,让读者在阅读时始终保持着一种动态的平衡感,既能感受到历史的厚重,又能享受到清晰的逻辑导引。

评分我花了大量时间去对比书中几位关键人物的传记部分,发现作者在处理这些近乎“神圣化”的历史人物时,展现出了一种罕见的克制与审慎。他似乎刻意避开了那些已经被过度渲染的英雄主义色彩,转而专注于挖掘他们在特定历史节点上所做的“选择”背后的复杂动机和限制条件。这种写法,让那些原本高高在上的学术巨匠,变得更加“有人性”——他们的矛盾、他们的妥协、甚至他们的时代局限性,都被细腻地展现了出来。我尤其欣赏作者在评价不同学派之间的论战时所采取的立场,他如同一个公正的仲裁者,既不偏袒任何一方的胜利,也不批判另一方的失败,而是致力于还原论战的“生态环境”,展示了思想碰撞的必然性和历史的不可逆性。这种近乎冷静的叙事风格,反而赋予了全书更高的可信度和耐读性,让人在合上书本之后,仍能感受到那股学术探索的余温。

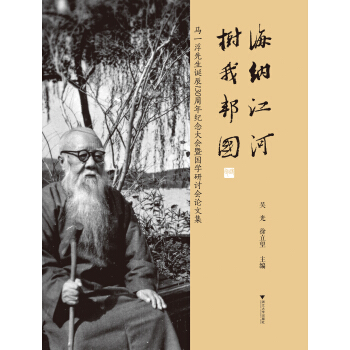

评分这部书的装帧设计确实很考究,封面选用了略带泛黄的米白色纸张,摸上去有一种老旧书卷的气息,字体排版简洁却不失庄重,让人一上手就感觉这不是一本轻松读物,而是承载着厚重历史感和学术重量的作品。内页纸张的质地也处理得恰到好处,既保证了阅读时的舒适度,又让人联想到那些在故纸堆中沉思的学者形象。不过,最吸引我的是扉页上那句引文,虽然不是直接阐述内容,但那句古朴的语句仿佛是为全书定下了一个基调,暗示着即将展开的叙事将是严谨、内敛而又充满智慧的。我花了很长时间去揣摩作者选择这种视觉呈现的用意,它似乎在无声地告诉我,这本书的内容需要静下心来细细品味,每一个字背后可能都隐藏着一段被时间磨砺过的深刻见解。整体来说,从物理层面来看,这是一件值得收藏的出版物,它的外观已经成功地为即将到来的精神探索做好了铺垫,让人充满期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![宗教改革与英国民族国家建构 [Reformation and the Formation of Britain as a Nation-state] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11681254/55417f88Nf66f57d7.jpg)

![时尚与身体美学 [Fashion and Body Aesthetics] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11681264/55417f88Na1cf991f.jpg)