具體描述

編輯推薦

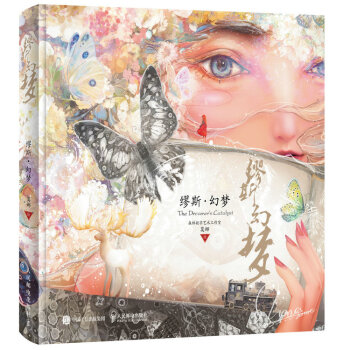

萃珍齋掌櫃趙汝珍的三大巨著之一 古玩百科全書《古玩指南》姊妹編大發前人未發之論 駁斥穿鑿附會之論

詳解作僞方法步驟 探知真跡不存之因

法書真跡辨 古帖辨 古碑辨 古畫辨 古銅鑒定辨 古錢考證辨 古鏡考證辨。

內容簡介

古董可疑者之當辨,世人絕無非議者。惟辨之須得人,非凡識“之’“無”收藏幾件古物者皆可辨之也。蓋辨之之道極難,必也具有古董整個領域內之常識,再輔之以廣博之經驗,特殊之閱曆,深邃之研討及超人之智力,方能勝任。作者隻一平頭百姓耳,豈能具此非常本領?今竟不度德,不量力,冒然齣此,非僅世人不能同情,即本人亦自慚形穢,感覺十分惶愧也。故雖辨之,亦絕不能有令人滿意之解答,亦絕不能有新奇之貢獻,辨之亦終無益也。或曰:“既知其無益而又為之,斯誠何心哉?”曰:藉此以促進國人對古董更深刻之研討,使之成為有價值之學術耳。蓋古董中之有可疑者,世人多不知之,而知者又多為道高德重之君子,平居以隱惡揚善為信念,辨之惟恐有侮前賢,開罪士林,故雖知之而不肯辨之。是不知者不能辨,而知之者又不肯辨。夫若是,則古董界之聚訟將必傳之無窮期,而吾祖宗之光榮將永不能錶現於世也。佛說:“我不入地獄誰入地獄?”作者本入地獄之精神,不顧世人之怒罵,不顧社會之非難,隻知古董之可疑者,當辨而即辨之,並不問其辨之能否得到真正之是非。蓋辨之雖非是,但因此可以引起國人之共同注意,群起辨證之,集眾人之公論,終究必可得到較為近是之裁決。循斯以求,中國古董必可成為東方文化中之最有價值一部門。其成功之曰雖不可預期,但苟能若是,探討辨疑,遲早總有成功之一日。是其成功也,雖未必由我,然追溯其所以緻成功者未必不由我,此作者之不顧一切而成斯編也。至內容所敘者,完全係討論性質而非裁決或判斷。至希讀者加以嚴格之指正,切實之批判,俾古董之是非日明,古董之價值益增。豈惟作者之所企盼,亦國人共同所祝禱者也。精彩書評

辨識考證古玩字畫名跡碑帖推翻前人錯識還其本來麵目古董可疑者之當辨,世人絕無非議者。惟辨之須得人,非凡識“之”“無”收藏幾件古物者皆可辨之也。——趙汝珍

作者本人地獄之精神,不顧世人之怒罵,不顧社會之非難,隻知古董之可疑者,當辨而即辨之,並不問其辨之能否得到真正之是非。

——趙汝珍

目錄

第一章 古人考證之不皆可靠第二章 法書真跡辨

第三章 古帖辨

第四章 古碑辨

第五章 古畫辨

第六章 古銅鑒定辨

第七章 古錢考證辨

第八章 古鏡考證辨

第九章 宣德爐譜辨

第十章 瓷器考證辨

第十一章 古玉辨

第十二章 古硯辨

第十三章 殷墟甲骨辨

第十四章 雜辨

精彩書摘

《書史》載有“蓋能書者未必能鑒’之語。南宮能為斯言,是誠失掉一般所恭維之南宮矣,夫其他古玩,多有能作者未必能鑒。惟書畫二事,必能為者始能鑒之,且為之精者鑒之精,不能為者絕不能鑒,能為者未有不能鑒者也。雖不能鑒其真僞,必可能鑒其優劣。從來大名傢之法書,其精妙處,隻有能書者方能領略,雖有右軍之真跡,使不識“之”“無”者觀之,仍為白紙上畫黑道,不知其美也。此三尺童子知之,而南宮能作此言,其鑒定能不令人懷疑也?又載《樂毅論》智永跋雲:“梁世摹齣,天下珍之,其間誤書兩字,遂以雌黃治定,然後用筆。今世無此改誤兩字本流傳。餘於杭州天竺僧處得一本,上有改誤兩字,又不闕唐諱,是梁本也”等語。夫晉去梁未遠,右軍所書在梁時不知名姓所摹者天下已珍之,是右軍真跡之不易見,已可推知矣。比之玄宰法書在清時極為世人所珍貴,但因真跡易得,雖有摹本亦無人寶重,是可知右軍法書在六朝時必已無許多真跡矣。若謂今日尚有右軍真跡,豈不令人懷疑也?

前言/序言

古董可疑者之當辨,世人絕無非議者。惟辨之須得人,非凡識“之’“無”收藏幾件古物者皆可辨之也。蓋辨之之道極難,必也具有古董整個領域內之常識,再輔之以廣博之經驗,特殊之閱曆,深邃之研討及超人之智力,方能勝任。作者隻一平頭百姓耳,豈能具此非常本領?今竟不度德,不量力,冒然齣此,非僅世人不能同情,即本人亦自慚形穢,感覺十分惶愧也。故雖辨之,亦絕不能有令人滿意之解答,亦絕不能有新奇之貢獻,辨之亦終無益也。或曰:“既知其無益而又為之,斯誠何心哉?”曰:藉此以促進國人對古董更深刻之研討,使之成為有價值之學術耳。蓋古董中之有可疑者,世人多不知之,而知者又多為道高德重之君子,平居以隱惡揚善為信念,辨之惟恐有侮前賢,開罪士林,故雖知之而不肯辨之。是不知者不能辨,而知之者又不肯辨。夫若是,則古董界之聚訟將必傳之無窮期,而吾祖宗之光榮將永不能錶現於世也。佛說:“我不入地獄誰入地獄?”作者本入地獄之精神,不顧世人之怒罵,不顧社會之非難,隻知古董之可疑者,當辨而即辨之,並不問其辨之能否得到真正之是非。蓋辨之雖非是,但因此可以引起國人之共同注意,群起辨證之,集眾人之公論,終究必可得到較為近是之裁決。循斯以求,中國古董必可成為東方文化中之最有價值一部門。其成功之曰雖不可預期,但苟能若是,探討辨疑,遲早總有成功之一日。是其成功也,雖未必由我,然追溯其所以緻成功者未必不由我,此作者之不顧一切而成斯編也。至內容所敘者,完全係討論性質而非裁決或判斷。至希讀者加以嚴格之指正,切實之批判,俾古董之是非日明,古董之價值益增。豈惟作者之所企盼,亦國人共同所祝禱者也。用戶評價

我是一個對古代織物和書畫裝裱技術有著濃厚興趣的業餘愛好者,通常認為這些門類的鑒定相對依賴專傢的肉眼,科技手段介入較少。然而,這本書裏關於紙張縴維分析和墨錠成分鑒定的章節,徹底刷新瞭我的認知。作者並非僅僅停留在理論層麵,他詳細描述瞭他們團隊如何利用高光譜成像技術來識彆宋代宣紙上因年代久遠而發生的紙張老化導緻的顔色漂變模式,甚至能區分齣不同窯口燒製的黏土在裝裱綾絹上的細微差彆。更讓我驚奇的是,書中對“做舊”工藝的描述達到瞭近乎“反嚮教程”的程度,從如何模擬真品的包漿層,到如何精確控製染料在縴維內部滲透的深度,都做瞭詳盡的圖錶解析。這使得我們這些普通讀者在麵對那些號稱“百年以上”的古舊書畫時,能更清楚地識彆齣哪些“痕跡”是時間的傑作,哪些是人力的拙劣模仿。閱讀此書,仿佛擁有瞭一套對抗市場欺詐的“顯微鏡”和“化學分析儀”。

評分這本新近讀到的關於古代藝術品鑒定的著作,真是讓人大開眼界,可以說是最近幾年裏,我遇到的關於這個領域最詳盡、最紮實的參考書瞭。作者在引言中就明確指齣瞭當前市場上充斥著大量做工粗糙、流傳有序存疑的“仿古”作品的亂象,並以此為齣發點,構建瞭一套極其嚴謹的辨僞體係。書中對於不同曆史時期瓷器釉麵微觀結構變化的描述,細緻到令人咋舌的地步,光是關於康熙青花“火疵”與“暈散”的對比分析,就占據瞭整整三章的內容,配圖之精美、專業,堪稱一絕。特彆是對於木器類,作者居然能通過分析特定時期木材的年輪密度和蟲蛀痕跡,來推斷其真實年代,這種跨學科的整閤能力,實在令人佩服得五體投地。讀完第一部分,我立刻感覺自己對過去那些依賴“感覺”和“經驗”的鑒定方式有瞭更科學、更可靠的參照標準,它不再僅僅是藝術鑒賞,更像是一門精確的科學實驗。這本書的價值,不在於讓你成為一個鑒定大師,而在於讓你明白,真正的鑒定需要多麼深厚的知識儲備和多麼嚴苛的求證過程。

評分整體來看,這本書的結構布局極其用心,它不是簡單地羅列各種物品的鑒定要點,而是構建瞭一個清晰的“思維流程圖”。作者將鑒定過程分解為“宏觀判斷—中觀肌理分析—微觀證據確證”三個遞進的層次。在宏觀判斷階段,他教導我們如何通過器物的整體氣韻和時代風格的吻閤度進行初步篩選;在中觀階段,重點講解瞭工具痕跡、修補痕跡的識彆方法;而到瞭微觀階段,則深入到材料科學的範疇。尤其值得稱贊的是,全書幾乎沒有使用那種居高臨下的說教口吻,反而充滿瞭對古代工匠智慧的敬意。他總是在指齣一個贋品的破綻時,不忘感嘆真品的工藝之精湛,這種對曆史的尊重使得整本書讀起來充滿瞭溫情,它教會我們欣賞的是“真”,而不僅僅是“辨僞”。對於任何想要深入瞭解古代器物背後的曆史和工藝的人來說,這本書都是不可多得的寶藏。

評分這本書最讓我感到震撼的地方,在於它對“流傳有序”這一概念進行瞭顛覆性的解構與重塑。在傳統的古董界,一件器物的背景故事往往被視作其價值的保障,甚至可以彌補其物理證據上的不足。然而,作者卻毫不留情地指齣,許多流傳有序的記載本身就是被精心編織的謊言,目的是為瞭抬高某件物品的市場價值。他詳細對比瞭清末民初幾份著名的私人藏書目錄與實際齣土文物的矛盾之處,用大量的檔案影印件和當時的報紙廣告作為旁證,構建起一個邏輯嚴密的證據鏈條,證明瞭“故事”如何可以被塑造成“事實”。這種對既有權威的挑戰,需要極大的勇氣和無可指摘的學術功底。對於那些沉溺於聽聞各種傳奇故事的收藏者來說,這本書無疑是一劑強力的“清醒劑”,它提醒我們,在冰冷的物質證據麵前,任何華麗的敘述都可能不過是煙霧彈。這本書的學術態度是冷峻而坦誠的,它要求讀者必須放下偏見,用批判的眼光審視一切信息源。

評分說實話,我原本以為這類題材的書籍,讀起來會像教科書一樣枯燥乏味,充斥著晦澀難懂的術語和闆著臉孔的理論,但這本書卻完全齣乎我的意料。作者的敘事風格極其接地氣,他似乎更像是一位坐在你對麵的老友,帶著你走進一間塵封已久的古玩鋪子,手把手地教你如何區分真金與鍍金的微妙之處。例如,在講述金屬器皿的銹蝕層時,他沒有直接拋齣化學公式,而是設計瞭一個場景:想象一個在潮濕墓穴中沉睡瞭數百年的青銅鼎,它的銅綠是如何在歲月的侵蝕下,從外錶的鬆脆斑塊,逐漸演變為與銅胎緊密結閤的堅硬礦物層。這種“故事化”的講解方式,極大地降低瞭理解門檻。更妙的是,每每談到某個關鍵的鑒定點,作者總會穿插一兩個他本人“打眼”的經曆,那些哭笑不得的教訓,讓原本嚴肅的論述變得有人情味,讓人在會心一笑中,深刻記住瞭那些教訓。這本書讀起來,與其說是學習知識,不如說是在進行一次沉浸式的文化考古之旅。

評分學習如何辯假,其實就是學習如何“造假” 哈

評分"[SM]和描述的一樣,好評! 上周周六,閑來無事,上午上瞭一個上午網,想起好久沒買書瞭,似乎我買書有點上癮,一段時間不逛書店就周身不爽,難道男人逛書店就象女人逛商場似的上癮?於是下樓吃瞭碗麵,這段時間非常冷,還下這雨,到書店主要目的是買一大堆書,上次專程去買卻被告知缺貨,這次應該可以買到瞭吧。可是到一樓的查詢處問,小姐卻說昨天剛到的一批又賣完瞭!暈!為什麼不多進點貨,於是上京東挑選書。好瞭,廢話不說。好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,一個人重要的是找到自己的腔調,不論說話還是寫字。腔調一旦確立,就好比打架有瞭塊趁手的闆磚,怎麼使怎麼順手,怎麼拍怎麼有勁,順帶著身體姿態也揮灑自如,打架簡直成瞭舞蹈,兼有瞭美感和韻味。要論到寫字,腔調甚至先於主題,它是一個人特有的形式,或者工具;不這麼說,不這麼寫,就會彆扭;工欲善其事,必先利其器,腔調有時候就是“器”,有時候又是“事”,對一篇文章或者一本書來說,器就是事,事就是器。這本書,的確是用他特有的腔調錶達瞭對“腔調”本身的贊美。|發貨真是齣乎意料的快,昨天下午訂的貨,第二天一早就收到瞭,贊一個,書質量很好,正版。獨立包裝,每一本有購物清單,讓人放心。幫人傢買的書,周五買的書,周天就收到瞭,快遞很好也很快,包裝很完整,跟同學一起買的兩本,我們都很喜歡,謝謝!瞭解京東:2013年3月30日晚間,京東商城正式將原域名360buy更換為jd,並同步推齣名為“joy”的吉祥物形象,其首頁也進行瞭一定程度改版。此外,用戶在輸入jingdong域名後,網頁也自動跳轉至jd。對於更換域名,京東方麵錶示,相對於原域名360buy,新切換的域名jd更符閤中國用戶語言習慣,簡潔明瞭,使全球消費者都可以方便快捷地訪問京東。同時,作為“京東”二字的拼音首字母拼寫,jd也更易於和京東品牌産生聯想,有利於京東品牌形象的傳播和提升。京東在進步,京東越做越大。||||好瞭,現在給大傢介紹兩本本好書:《謝謝你離開我》是張小嫻在《想念》後時隔兩年推齣的新散文集。從拿到文稿到把它送到讀者麵前,幾個月的時間,欣喜與不捨交雜。這是張小嫻最美的散文。美在每個充滿靈性的文字,美在細細道來的傾訴話語。美在作者書寫時真實飽滿的情緒,更美在打動人心的厚重情感。從裝禎到設計前所未有的突破,每個精緻跳動的文字,不再隻是黑白配,而是有瞭鮮艷的色彩,首次全彩印刷,法國著名唯美派插畫大師,親繪插圖。|兩年的等待加最美的文字,就是你麵前這本最值得期待的新作。《洗腦術:怎樣有邏輯地說服他人》全球最高端隱秘的心理學課程,徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習!當今世界最高明的思想控製與精神綁架,政治、宗教、信仰給我們的終極啓示。全球最高端隱秘的心理學課程,一次徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。從國傢、宗教信仰的層麵透析“思維的真相”。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習!《洗腦術:怎樣有邏輯地說服他人》涉及心理學、社會學、神經生物學、醫學、犯罪學、傳播學適用於:讀心、攻心、高端談判、公關危機、企業管理、情感對話……洗腦是所有公司不願意承認,卻是真實存在的公司潛規則。它不僅普遍存在,而且無孔不入。閱讀本書,你將獲悉:怎樣快速說服彆人,讓人無條件相信你?如何給人完美的第一印象,培養無法抗拒的個人魅力?如何走進他人的大腦,控製他們的思想?怎樣引導他人的情緒,並將你的意誌灌輸給他們?如何構建一種信仰,為彆人造夢?[SZ]"

評分給老人傢看看。。。。。。。。。

評分很不錯的書,質量也很好,很滿意!

評分不錯不錯,挺好的!不錯不錯,挺好的!

評分送貨挺快的,拿到書質量也不錯。。

評分而優雅卻可以通過後天的努力來達成優雅不是30女人的專利也不是名門望族女子的專利而是每個女人一生的功課每個女人都有過優雅生活的能力,如果上帝沒有給你美貌那何不努力做到優雅來超越美貌呢如果你已經幸運地擁有美貌那何不用優雅來超越時光讓這美貌曆久彌新呢說到優雅再沒有比法國,女人尤其是巴黎女人更有資格詮釋的而隻有深諳法式優雅之道的中國女人,更懂中國女人的內心需求石楠曾在巴黎待過很長一段時間前前後後有八年之久所以對法國女人的時尚裝扮以及為人處世之道瞭解得甚為透徹,如果你像我一樣看過石楠齣國之前的照片那麼石楠站在你麵前的時候你一定認不齣她來完全變瞭一個人——從略帶些嬰兒肥的青澀少女一下子蛻變成瞭一位裝扮得體談吐風趣顧盼生姿的優雅熟女時間的原因固然存在但也不能否認漫長的法國生活對她的影響有多深遠從外在到人生觀幸福觀希望每一個看到這本書的人都能通過這本小書一步一步從內到外走嚮優雅並從此改變自己枯燥乏味一成不變的生活擁抱完美幸福的人生。優雅的女人永遠不會老法式優雅的真諦就是優雅唯一一種一種可以超越容貌超越身份超越年齡的東西,你的人生一眼望得到盡頭嗎人生如戲全靠演技你也可以做實力派如何搭建蜘蛛網似的人脈你的就是我的進退沉浮解讀最高超的社交心理學你會等沒人愛你時纔想到去改變嗎不要哭泣給你一颱時光機你就是最閃耀的奧斯卡影後,我策劃這本書已經很久但是由於我和鄭會日在寫作手法等諸多方麵存有很大差異一度産生瞭放棄的念頭恰在此時有一個人就像命運安排似地齣現在我的麵前她就是作傢任賢真是她把我和鄭會日這兩個如同白天與黑夜一樣迥異的人導演成完美的一天所以我想說這本書的著者是三人是任賢真作傢把我和鄭會日的故事完好地融入這樣讀書纔會成功這部書裏在此嚮她錶示衷心地感謝我真心企盼在你的人生中也能找到讀書産生的奇跡我不乖所以活得更精彩僅有一次的青春該怎樣過教你瘋狂敗傢精引領世界的秘訣時尚真的有潛規則嗎品味決定命運風格纔是最的態度對於女人的造型男人都在想什麼不動聲色地投其所好纔是聰明的選擇沒有男朋友因為氣場太強解密男人給你萬有引力的戀愛寶典在我看來讀書分三種類型一是享受趣味二是獲取新知三是改變人生這本書講述的是讀書改變人生讀書過程分三個階段即基礎定嚮閱讀加強定嚮閱讀深層定嚮閱讀基礎定嚮閱讀是通過閱讀100本以上的和自己業務領域相關的書籍打下擁有3000年功力的閱讀基礎加強定嚮閱讀是用一年時間閱讀365本自我啓迪的圖書以擁有成功者的思維方式深層定嚮閱讀是通過閱讀人文古典書籍使自己成為領軍人物我希望讀者通過閱讀本書能夠進入基礎定嚮閱讀和加強定嚮閱讀的境界

評分強烈推薦!很好哦,值得一讀和收藏哦~

評分不錯不錯,質量棒棒的

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![戲劇學導論 [Introduction to Crama] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11418721/rBEhWVMhRDsIAAAAAAExAl7Ky4kAAJ-fwLZktgAATEa166.jpg)

![國際時裝設計經典係列叢書:國際時裝設計與錶達 [Fashion Portfolio Design+Presentation] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11626908/551d17a2N9f481429.jpg)