具体描述

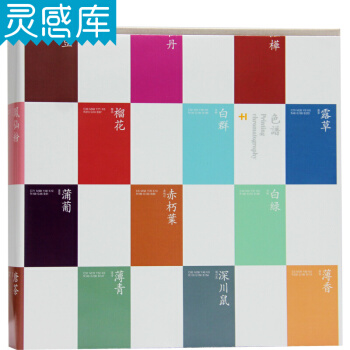

《木鉴》是一本以图识木为主、文字说明为辅的基础性书籍。主要内容以明朝、清朝家具用木材为主,侧重于传统的、有代表性的黄花黎、紫檀、红木、花梨、乌木、楠木(金丝楠)、鸡翅木,也兼面子一般用材新近进入中国的木材,如非洲的亚花梨、中国的山槐木、红豆、杉、香榧木。按树种进行分类并记述其一般特征、历史与文化,对种木材的不同表面特征进行展示与简要说明,以提示每种木材的多种表面特征,如颜色、纹理、光泽、斑点、疤结、缺陷等,以期达到以图识本本、增加理性认识,建立各种木材的真实标准。真正识别木材或见到木质文物一眼就能断定是什么木材,是十分不容易的。只有理论与实践相结合,不断接触各种木材、新旧家具才能做到八九不离十。这对于木质文物特别是古典家具的研究、收藏是具有重要意义的。

本书所用的木材名称仍以传统的习惯性称呼为主,每种木材与科学认识木材和方法结合起来而不至于造成新的混乱。同时对每种木材的一般特征、经验识别方法及每种木材的不同表面特征进行记述,这样可以认同一种木材特征的多样性、多变性,不断实距、总结,才能建立正确的标准,不至于在实践中走眼。另外,有一些木材用于明清家具的辅料,如香楠木;还有一些并不能单独成器或难以得到部面标本,如榈木、海南黄檀等木材,均未提供诸如剖面、器具照片,十分遗憾。

目录

作者介绍

周默,中国明清家具材质研究专家,现主持北京阅甫斋。 周先生曾长期就职于国家林业部,从事稀硬木的进出口工作,对国内外重点林区进行过多次实地考察,对树木的生态环境、木材牲均有仔细的观察与记录,具有长期专业工作经验和学养。周先生多次参与明清古旧家具,古建所

用户评价

山西古籍出版社的出品,质量自然是不用多言的。这本书的装帧,那种带有历史厚重感的函套设计,完美地烘托了书名《木鉴》所传达的庄重感。我特别关注了书中的一些历史文献引用部分,校对工作做得非常细致,几乎找不到明显的文字错误或引用混乱的地方,这在很多同类书籍中是很难得的。从版本的考据上来看,作者下了大功夫,很多结论都有据可查,这为这本书的权威性提供了强有力的支撑。在我看来,一本好的鉴赏类书籍,其自身的品相和内容的可信度是相辅相成的,这本《木鉴》在这两方面都做到了极致。它不仅仅是知识的载体,更是一件值得收藏的出版物本身。它让读者相信,自己手中掌握的是经过时间检验、权威人士认证的宝贵资料,让人爱不释手,也更愿意将它作为案头常备的参考书。

评分这本书的语言风格是那种非常典雅、又不失条理性的叙述方式。它继承了中国传统学术著作的严谨,但又避免了过度晦涩难懂的文言腔调。作者在阐述一些复杂的化学或物理变化时,常常会采用形象的比喻,让那些深奥的科学概念变得更容易被理解和接受。例如,在描述木质纤维素的降解过程时,作者引用了山间流水冲刷卵石的比方,一下子就让人明白了“风化”对木材结构的影响。这种行文的张弛有度,使得阅读过程十分流畅,尽管内容专业,但作为非专业人士的我,也能跟得上思路。它不是那种冷冰冰的技术手册,而是带着一种对自然物质的敬畏和热爱写就的文字。读完之后,我感觉自己对“自然之物”的理解又上升到了一个新的高度,不再是单纯地看一堆木头,而是能看到它们背后蕴含的生长故事和时间的力量。

评分我最近开始涉猎古家具修复的领域,深知“工欲善其事,必先利其器”的道理,而“器”很大程度上就体现在对材料的理解上。这本书的内容深度远超我的预期,它不仅仅停留在对木材的物理属性的描述,更深入探讨了不同地域、不同气候环境下木材生长的特性如何影响其质地和声韵。比如书中关于“材性与声学关系”的论述,我以前从未从这个角度思考过,它解释了为何某些木料制成的乐器音色更为悠扬。书中引用的不少古代典籍中的论述,也为现代的鉴别提供了一个坚实的理论基础。阅读过程中,我常常需要对照着家里的几块老料子反复揣摩,尝试去理解书中描述的那种“手感”和“气味”是如何通过文字来传达的。说实话,要完全消化这本书的内容需要时间和静心,它更像是一本需要你沉下心来,一页一页细品的“武林秘籍”,而非快餐式的指南。

评分这本《木鉴》的装帧设计真是让人眼前一亮,厚重的纸张带着古朴的气息,光是捧在手里就能感受到一种历史的沉淀感。内页的印刷质量也无可挑剔,字迹清晰,排版疏朗有致,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。从目录上看,涵盖的木材种类非常丰富,从常见的硬木到一些稀有的珍品,都有详尽的介绍。尤其值得称赞的是那些配图,每一张都仿佛是精心绘制的艺术品,纹理细节纤毫毕现,对于我们这些非专业的爱好者来说,简直是最好的视觉辅助工具。我记得刚拿到手的时候,忍不住翻到关于黄花梨的部分,那细腻的鬼脸纹理在图版上展现得淋漓尽致,让人不禁感叹古人对木材的鉴赏之深,远非我们现在所能企及。这本书不仅仅是一本工具书,更像是一部木材的“百科全书”,每一个章节的布局都显得匠心独运,让人在学习知识的同时,也能享受到阅读的乐趣。

评分从一个纯粹的收藏爱好者的角度来看,这本书的价值在于其严谨的考证和丰富的案例支撑。很多市场上鱼龙混杂的木种,在这本书里都能找到明确的界定标准,甚至连一些细微的包浆和虫蛀痕迹的描述都非常到位。我特别欣赏作者在描述不同木材的“皮相”与“里相”时的笔触,那种老道和自信是毋庸置信的。举个例子,关于沉香的描述,不是简单地罗列香味,而是细致分析了“行香”、“驻香”的区别,这对于分辨一些人工处理过的边角料具有极大的帮助。很多时候,我们看多了市面上那些过于美化或者简化处理的资料,反而失去了对木材本真的认识。这本书则像是给我们的眼睛和心灵做了一次“清零”和“校准”,回归到最本源的审美和科学上来。每一次翻阅,都能发现新的细节,感觉就像在和一个经验丰富的前辈面对面交流。

评分是正版书,很不错,谢谢。

评分怎么没有给发票?

评分怎么没有给发票?

评分纸质不错印刷清楚看着舒服

评分帮朋友买的,还不错,是正版

评分图文并茂,但种类相对少了一点,内容浅了一点

评分总体不錯!只印刷有點小問題,有個别文字錯誤!

评分还好 正版 看着不错 发票是amazon 但是价格比在amazon还要贵

评分图文并茂,但种类相对少了一点,内容浅了一点

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![服装结构原理与制图技术 [Principles of Clothing Construction and Drafting Technologies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10097399/b0024f51-ab66-4c0e-9575-f373e106f05d.jpg)

![广播电视编导与播音主持艺术精品教材译丛:电视节目导演与制作(第4版) [Directing and Producing for Television:A Format Approach(Fourth Edition)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11195936/rBEQWVFKTTkIAAAAAAk5W5sJaMcAACg1QJwqfsACTlz916.jpg)