具体描述

基本信息

| 商品名称: 花卉笺-北平笺谱-二十 | 出版社: 西泠印社出版社 | 出版时间:2016-05-01 |

| 作者:鲁迅 | 译者: | 开本: 32开 |

| 定价: 98.00 | 页数: | 印次: 1 |

| ISBN号:9787550817784 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

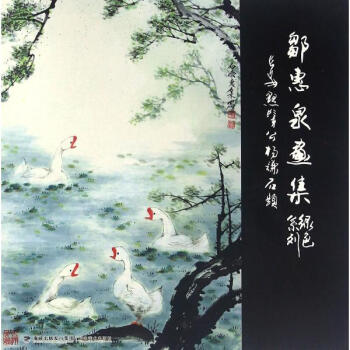

《北平笺谱·花卉笺(二十)》内容简介:郑振铎和鲁迅先生合编《北平笺谱》,一方面是为了保存民族的文化遗产,一方面是为新生的艺术提供营养。《北平笺谱》共收木刻套印彩笺三百十幅,瓷青纸书衣,线装,六册一函。书衣题签,沈兼士先生写。《北平笺谱·花卉笺(二十)》精选了其中的花卉精品,以宣纸按原貌大小重印。

内容提要

郑振铎和鲁迅先生合编《北平笺谱》,一方面是为了保存民族的文化遗产,一方面是为新生的艺术提供营养。《北平笺谱》共收木刻套印彩笺三百十幅,瓷青纸书衣,线装,六册一函。书衣题签,沈兼士先生写。这次《北平笺谱——花卉笺——二十》精选了其中的花卉精品,以宣纸按原貌大小重印。

作者简介

郑振铎、鲁迅编。郑振铎,我国现代杰出的爱国主义者和社会活动家、作家、诗人、学者、文学评论家、文学史家、翻译家、艺术史家,也是国内外闻名的收藏家。鲁迅,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1919年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响*为广泛的笔名。**的文学家、思想家、五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

用户评价

《花卉笺-北平笺譜-二十》的文字,带着一种温润如玉的质感,读起来让人心生宁静。作者的叙述,不是那种生硬的知识灌输,而是如同一位老友在娓娓道来,分享着他与花草的情缘。他对每一种花卉的介绍,都充满了细致入微的观察和深厚的感情。例如,在描述某一种兰花时,他会细致地描绘其叶片的形态、花梗的弯曲度,甚至是叶片边缘的细微锯齿,这种对细节的关注,体现了他对自然万物的敬畏之心。同时,书中还会穿插一些与花卉相关的诗词、典故,将花卉的自然属性与人文情怀巧妙地结合起来。读到那些古人咏花的花词,仿佛能穿越时空,感受到古人对花草的那份情愫。作者的语言风格,既有文言的典雅,又不失白话的流畅,使得阅读过程十分愉快,不会因为过于晦涩而产生障碍。我尤其喜欢作者在谈论某种花卉的生长习性时,所用的比喻,生动形象,让人一下子就能理解。比如,他用“如同婴儿般娇嫩”来形容某种幼苗对光照的需求,寥寥数语,便将关键点点明。书中的内容,更像是作者的一份心血,倾注了他对自然的热爱和对传统文化的理解,让人在阅读中,不仅学到了知识,更感受到了一种文化的传承。

评分这本书带给我的,是一种“沉浸式”的阅读体验。我常常会忘记自己正在读书,而是仿佛穿越到了书中所描绘的那个时代,置身于一片花海之中。作者在文字的描写上,非常注重营造氛围,他会用一些非常生动的词语,来描绘花卉的形态、香气,甚至是它们在不同光照下的变化。例如,在描写月季时,他不仅仅是说“红色的花朵”,而是会用“如胭脂般娇艳”、“似火焰般热情”这样的比喻,将月季的色彩和情感联系起来,让读者身临其境。同时,书中还穿插了一些古代文人的笔记、书信,这些片段,虽然简短,但却为我们展现了那个时代人们是如何与花草相处,如何从花草中获得灵感,甚至是如何将花草融入生活。我特别喜欢其中一段描写,一位文人,在 rainy season,看着庭院中的梅雨,忽然联想到梅花的坚韧,于是提笔作诗。这种将自然景物与个人情感巧妙结合的描写,让我感受到了传统文化中“天人合一”的意境。这本书,不仅仅是一本关于花卉的书,更是一本关于生活、关于情感、关于文化的书,它让我重新认识了自然,也让我重新认识了自己。

评分《花卉笺-北平笺譜-二十》这本书,它最打动我的地方,在于其蕴含的那份“匠人精神”。从扉页的设计,到每一幅花卉插图的绘制,再到文字的斟酌,都能感受到作者和编者在创作过程中付出的心血。我特别注意到书中对于花卉的命名,有些名字并非是我们现在普遍使用的称谓,而是保留了更古老、更具地域特色的叫法,例如,某些品种的菊,会被冠以“‘品种名’+‘花’”,或是用一些富有诗意的词语来命名,这种命名方式,本身就充满了故事性。作者在讲解每一种花卉时,还会提及它的来源、它的变迁,甚至是在特定历史时期,它所扮演的角色。这些细节,并非是简单地堆砌,而是经过作者精心挑选和组织,形成了一个有机整体。我甚至发现,书中对于一些细小的植物器官,比如花蕊的形状、萼片的数量,都有非常精确的描述,这种严谨的态度,让我对其专业性深感佩服。读这本书,就像是在品鉴一件经过精心雕琢的玉器,每一个细节都值得细细把玩,每一个角落都蕴藏着作者的用心。

评分《花卉笺-北平笺譜-二十》的书页中,弥漫着一种浓郁的“京味儿”。这并非仅仅是文字上的“京片子”,而是从选材、描绘到注释,都透着一股子属于北平的温婉与精致。我能想象,在那些老北京的四合院里,夏日午后,微风拂过,窗棂上的花影摇曳,书中描绘的花卉,便如同从庭院中生长出来一般,鲜活而亲切。作者对花卉的品类选择,似乎也颇具匠心,很多都是我们耳熟能详的,比如月季、菊花,但又不仅仅是市面上常见的品种,还包含了一些更为考究、更为地道的北平特色花卉,它们的名字就带着一种历史的韵味,比如“西府海棠”、“荷包牡丹”等等。在欣赏这些花卉的同时,书中还会穿插一些关于北平风土人情的描述,比如,在介绍某种花卉的栽培时,会提到当年的花市景象,或是某种花卉在节庆中的寓意,这些零星的片段,如同散落在岁月里的珍珠,串联起了我对那个古老都城的无限遐想。读这本书,就像是在品一杯陈年的普洱,越品越有味道,越读越能体会到其中蕴含的那份深沉的北京情结。

评分《花卉笺-北平笺譜-二十》中最让我惊喜的,莫过于其对于花卉养护技巧的阐述。我一直以为,像这样一本偏向艺术鉴赏的书籍,对于实际操作的指导不会有多么深入,但事实证明,我的看法过于片面了。作者在书中,并没有用枯燥的学术语言来讲解,而是以一种非常生活化的方式,将那些看似复杂的养护知识娓娓道来。例如,对于某一种需要特殊土壤的植物,他会详细地解释为何需要这样的土壤,以及如何在家中自己配制,甚至会根据季节的变化,给出不同的养护建议。我曾经尝试过几种书里介绍的养护方法,比如,调整浇水的频率和光照的强度,惊奇地发现,我养了好几年的植物,竟然在书中的指导下,焕发出了新的生机。它的叶片变得更加翠绿,甚至还开出了我从未见过的美丽花朵。这种理论与实践相结合的指导,让这本书的实用性大大增强。对于像我这样,虽然喜爱花草,但常常因为不懂得如何照料而感到沮丧的人来说,这本书简直就是一本“救星”。它让我从一个“植物杀手”,慢慢成长为一个能够用心呵护花草的“园丁”。

评分《花卉笺-北平笺譜-二十》的装帧,首先就让人心生喜爱。硬壳的封面上,古朴的烫金字迹,带着一丝历史的沉淀感,仿佛捧在手中的不仅仅是一本书,更是一段凝固的时光。翻开书页,触感温润,纸张的韧性恰到好处,既不显得过于粗糙,也不失古典的质感。印刷的色彩,尤其是那些精心描绘的花卉图案,鲜活而不失雅致,色彩的过渡自然柔和,丝毫没有现代印刷品那种过于锐利或失真的感觉。书中的插图,无论是构图的严谨还是笔触的细腻,都展现出作者深厚的功底。我尤其欣赏其中几幅描绘梅花的图,那疏影横斜、暗香浮动的意境,仿佛能透过纸张扑面而来,让人在脑海中勾勒出冬日枝头傲雪的景象。而描绘牡丹的篇章,则将雍容华贵、国色天香的气质展现得淋漓尽致,每一片花瓣的卷曲、每一丝花蕊的形态,都仿佛被注入了生命。即使是对花卉不太熟悉的人,也能从这些精美的插图中获得极大的愉悦,更何况书中对这些花卉的习性、养护,甚至文化寓意的解读,让欣赏更加深入。我常常会花上很长时间,对着某一幅图细细品味,想象着古代文人雅士在案头摆弄着这些鲜花,或是将其入画,记录下这份美好。这本书,不仅是一本关于花卉的图谱,更是一件精美的艺术品,值得细细珍藏。

评分《花卉笺-北平笺譜-二十》让我仿佛置身于一个古老的植物园,与那些花草进行了一场跨越时空的对话。作者在书中,不仅仅是简单地罗列花卉的名称和形态,他更像是一位历史学家,将这些花卉在不同时代、不同文化中的意义和演变娓娓道来。我尤其被书中关于“荷花”的章节所吸引,作者不仅描绘了荷花的出淤泥而不染的纯洁形象,更深入地挖掘了它在中国传统文化中所象征的君子品德,以及历代文人对荷花寄予的深厚情感。读到那些描写荷花的诗词,仿佛眼前真的浮现出“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的壮丽景象。书中对一些珍稀花卉的介绍,也让我大开眼界,例如,我之前从未听说过的“瑞香”,通过作者生动细腻的笔触,我得以窥见它那“紫丝初染”的绝美姿态,以及它那“幽香袭人”的独特魅力。这种对花卉深入骨髓的理解和表达,让我对植物世界充满了敬畏,也更加珍视我们身边的每一株生命。

评分说实话,我一开始拿到《花卉笺-北平笺譜-二十》的时候,并没有抱太大的期望,觉得不过是一本图文并茂的图鉴而已。然而,当我真正翻开它,细细品味时,才发现自己大错特错了。这本书的视角非常独特,它不仅仅停留在对花卉形态的描绘,更深入地探讨了这些花卉在历史长河中的地位以及它们与文人雅士之间千丝万缕的联系。作者在每一章节的开头,都会用一段引人入胜的文字,勾勒出当时社会背景下,某种花卉所承载的文化意义。比如,在介绍竹子时,他会从“岁寒三友”的典故说起,引申出文人对高尚品格的追求。这种写法,让读者在欣赏花卉本身的美丽之余,更能体会到其中蕴含的深厚文化底蕴。我特别喜欢书中关于“梅”的篇章,作者不仅仅描绘了梅花的形态,更详细地讲述了从古至今,文人墨客如何通过咏梅、画梅来抒发情怀,以及梅花在中国传统文化中象征的坚韧不拔、傲骨凌寒的精神。读完这段,我才真正理解了为何梅花能够成为无数文人心中的“百花之魁”。这本书,让我对花卉的认识,从简单的“好看”上升到了“有故事、有内涵”的层面,极大地丰富了我对中国传统文化的理解。

评分从技术层面来说,《花卉笺-北平笺譜-二十》在图案的还原度上,做得相当出色。虽然我不是专业的印刷技术人员,但作为一个普通读者,我能明显感觉到,书中的色彩过渡非常自然,没有出现明显的色块拼接感。特别是那些描绘花瓣纹理和叶脉的细节,都得到了很好的保留,甚至连花瓣上微小的绒毛,也依稀可见。这让我联想到,如果是在古代,要达到这样的印刷效果,需要多么精湛的工艺和多少次的试验。书中附带的缩略图,虽然面积不大,但细节丝毫未减,这本身就说明了印刷技术的先进性。而且,纸张的选择也起到了至关重要的作用,它所带有的吸墨性和质感,使得油墨能够更好地附着,展现出图案的层次感和立体感。我特别关注了书中描绘水墨画风格的花卉,那些晕染的墨迹,层次分明,干湿浓淡变化丰富,仿佛真的是用毛笔蘸墨在宣纸上创作而成。这种高度的仿真度,让我在欣赏艺术品的同时,也感受到了传统印刷工艺的魅力,这是一种在现代数码印刷时代很难复制的独特美学。

评分这本书的版式设计,给我留下了极其深刻的印象。它并不是那种追求现代感、简洁风的设计,而是充满了古典的韵味,每一个细节都考究到了极致。我特别欣赏书中对留白的运用,恰到好处的留白,使得每一幅花卉图都得到了充分的展现,不会显得拥挤或杂乱。同时,字体的选择也颇具匠心,既清晰易读,又不失古朴典雅的风格。我尝试着阅读了书中几个段落,发现即使是在阅读那些相对复杂的植物学描述时,也不会感到眼睛疲劳。更让我惊喜的是,作者在书中还加入了许多手绘的插图,这些插图并非是简单的装饰,而是与文字内容相辅相成,有的甚至是对文字内容的补充和说明。我尤其喜欢书中绘制的植物生长周期图,通过简洁的线条和箭头,清晰地展示了植物从播种到开花结果的每一个阶段,这对于我这样的初学者来说,简直是福音。这种图文并茂、形式与内容高度统一的设计,使得这本书在视觉上和阅读体验上都达到了一个很高的水准,让人在享受知识的同时,也能得到美的享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有