具体描述

内容简介

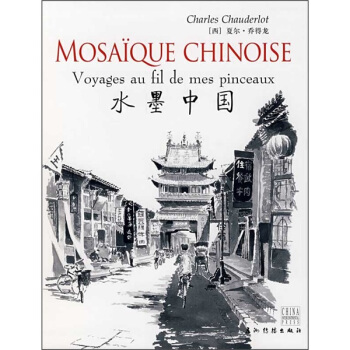

本画册是西班牙画家乔得龙以中国为主题的水墨画集,收入画家在山西、江浙、广西、新疆所创作的画作,较我社此前出版的《水墨紫禁城》和《水墨北京》题材更宽广,反映的民风民俗更丰富。书中所附文字表现画家和各地人民的交往,以“酒”为主线,贯穿始终。作者简介

陈静,北京第二外国语学院毕业,现就读于巴黎高等翻译学校硕士专业。内页插图

目录

引言山西——漠漠黄土,悠悠历史

大同及其周边

平遥及其周边

江浙——上有天堂,下有苏杭

杭州

苏州

同里

广西——大苗山区

令我感动至深的苗坪村

侗族村寨归合

高马苗寨一日

瑶浴

新疆——踏沙尘路,寻丝绸梦

精彩书摘

山西——漠漠黄土,悠悠历史大同及其周边

1997年2月5日和6日的夜间,寒冷瑟缩,颤颤巍巍、密封不严的火车车窗被冰凌堵住了疑缝隙。的确,出发前,北京已在零下15度的严寒下凝固。时值春节,我偕龙前往距北京360公里的大同,旅程长达七个小时。我们只买到了不设包房的硬座车厢票。

……

前言/序言

用户评价

《水墨中国(汉法)》这本书,对我这样对中国水墨画知之甚少的读者来说,无疑是一份珍贵的礼物。我过去对水墨画的印象,大多停留在一些博物馆里看到的模糊的字画,总觉得高深莫测,难以接近。然而,这本书却以一种极其友好的方式,为我打开了通往水墨世界的大门。它首先从最基础的笔墨纸砚讲起,让我了解了这些中国传统文房四宝的独特之处,以及它们在中国水墨画中的重要作用。然后,作者循序渐进地介绍了中国水墨画的发展历程,从早期的工笔重彩,到后来的水墨写意,每一个阶段都配以精美的插图和深入浅出的文字解读。我尤其被打动的是书中对“神似”的探讨。中国水墨画并不追求形体的绝对写实,而是更注重捕捉事物的精神神韵。作者通过解读一些经典作品,比如画中的松柏如何象征坚韧不拔,或者画中的游鱼如何体现生命活力,让我深刻理解了“形神兼备”的艺术追求。法语的翻译部分也做得非常棒,它在保留原文精髓的同时,也符合法语的表达习惯,让不同文化的读者都能更好地理解和欣赏中国水墨的魅力。这本书让我不再感到水墨画是遥不可及的艺术,而是能够感受到其中蕴含的东方哲学和深邃的文化底蕴。

评分《水墨中国(汉法)》这本书,对我而言,是一次对中国艺术灵魂的深刻体验。我一直对中国传统水墨画的“意境”有着浓厚的兴趣,觉得它是一种非常独特的艺术表达方式。而这本书,恰好满足了我对这种“意境”的求知欲。它从最基础的笔墨讲解开始,让我了解了墨色的浓淡干湿是如何营造出不同的画面氛围,笔法的刚柔轻重又如何赋予画面以生命力。随后,作者更是深入到中国水墨画的发展历程,通过对不同时期、不同艺术家的作品进行解读,让我看到了水墨画是如何在历史的长河中不断演变和发展的。我特别喜欢书中对“留白”艺术的阐释。作者通过大量的案例,让我明白“留白”并非是“没有画”,而是艺术家故意为之,用以引发观者的想象,营造出一种“此时无声胜有声”的艺术效果。这种东方特有的审美智慧,让我为之折服。书中对一些著名山水画的解读,比如李思训的富丽堂皇,与八大山人的孤寂高远,让我看到了水墨画背后所蕴含的丰富情感和人生哲学。法语的翻译部分也做得非常出色,它准确地传达了原文的文化意蕴和艺术情感,让世界各地的读者都能感受到中国水墨画的独特魅力。这本书不仅仅是知识的传递,更是一次精神的启迪,让我对中国传统艺术的理解达到了新的高度。

评分《水墨中国(汉法)》这本书,像一股清泉,涤荡了我心中对中国传统水墨画的浮躁与浅薄。作为一名业余的艺术爱好者,我一直对水墨画的神秘感和其独特的东方韵味充满好奇,但苦于无从下手,总觉得隔着一层纱。这本书的出现,恰好填补了我的这一空白。它以一种非常系统且富有逻辑的方式,将水墨画的起源、发展、演变以及其核心的艺术理念,淋漓尽致地展现在我面前。我尤其欣赏书中对“气韵”的阐释,这无疑是中国水墨画的灵魂所在。作者没有用生硬的学术术语去定义它,而是通过解读大量经典作品,比如张择端的《清明上河图》中人物的动态神态,或者齐白石笔下的虾蟹,来展示“气韵”是如何通过笔墨的流动和墨色的变化得以体现的。这种“形神兼备”的艺术追求,让我对中国传统绘画有了全新的认识。书中的插图选取得极其精妙,每一幅都恰到好处地配合文字讲解,让我能够直观地感受到作者所描述的艺术魅力。法语部分的翻译也做得十分用心,并非简单的字面翻译,而是力求传达出原文的文化内涵和艺术意境,这对于促进中西方文化交流具有重要的意义。阅读这本书,我不再是那个望画兴叹的门外汉,而是逐渐能够品味出水墨画的精妙之处,感受到其中蕴含的东方智慧和哲学思考。

评分这本书《水墨中国(汉法)》,对我而言,简直是一次意想不到的文化发现之旅。我一直对中国传统文化有着浓厚的兴趣,但对于水墨画,总感觉有些遥远和神秘。这本书的出现,彻底改变了我的看法。它不仅仅是介绍水墨画的技巧,更是深入挖掘了水墨画背后所承载的中国人的哲学思想、人生态度以及审美情趣。我非常喜欢它对“意境”的解读,作者通过分析许多经典的水墨作品,比如山水画中的留白之处是如何营造出一种辽阔而深远的意境,或者人物画中寥寥几笔如何勾勒出人物的内心世界。这种“不着一色,尽得风流”的艺术手法,让我对中国人的含蓄和内敛有了更深的理解。书中的案例分析做得非常详尽,从构图的安排、笔法的运用,到墨色的浓淡变化,都进行了深入的剖析,让我能够清晰地看到每一幅画是如何“活”起来的。我特别喜欢它对一些著名水墨画家的介绍,比如八大山人笔下的孤寂与超脱,或者是徐悲鸿笔下的雄狮与奔马,这些解读让我能够更深刻地理解他们的艺术风格和人生经历。法语的翻译部分也同样出色,它准确地传达了原文的意境和情感,让法国读者也能感受到中国水墨画的独特魅力。这本书不仅仅是一本艺术入门读物,更是一本能够触及灵魂的文化经典。

评分不得不说,《水墨中国(汉法)》这本书,是一次让我对中国传统艺术产生全新认知的绝佳体验。我一直对中国的山水画有着莫名的情愫,总觉得那笔墨之间的留白,蕴藏着一种东方特有的哲学韵味。而这本书,恰好深入地解析了这一点。它没有生硬地进行学术堆砌,而是通过大量精美的图例,详细地阐述了水墨画的起源、发展,以及不同时期、不同流派的特点。我尤其喜欢书中关于“气韵生动”的解读,作者通过分析历代名家画作,比如顾恺之的《洛神赋图》中人物的飘逸神态,或是董源、巨然的山水画中温润的笔墨,让我领略到了水墨画“以形写神”的魅力。书中的构图分析也十分精彩,它教会我如何去欣赏一幅水墨画中的虚实相间,如何理解画面中的“空”与“有”的哲学意义。我过去常常会觉得一些水墨画构图简单,但读了这本书之后,才明白那看似简单的构图背后,往往蕴含着画家对自然和人生的深刻理解。法语部分的翻译也做得相当到位,它不仅仅是文字的传递,更是文化意境的传达,让非中文读者也能感受到中国水墨画的独特美学。这本书让我从一个纯粹的观赏者,变成了一个能够初步品鉴的行家,对中国水墨画的理解上升到了一个全新的高度。

评分这本《水墨中国(汉法)》实在是一场视觉与精神的双重盛宴!刚拿到书,就被它厚重的质感和封面那写意的水墨晕染所吸引。翻开扉页,一种古朴而又现代的气息扑面而来,仿佛能闻到宣纸特有的清香。书中对于中国水墨画的介绍,远不止于笔墨技法的讲解,更深入地挖掘了其背后蕴含的哲学思想、历史渊源以及文人雅士的情感寄托。我尤其喜欢它对不同朝代水墨风格演变的梳理,从唐宋的山水写实,到元明的文人写意,再到清末民初的创新融合,每一个阶段都配以精美的图例和深入浅出的文字解读。作者在讲解每一位大家的作品时,不仅仅是简单地罗列功绩,而是通过对画作意境、构图、用笔用墨的细致分析,带领读者走进画家的内心世界,感受他们笔下的山川情怀、人生感悟。我曾在一幅古老的山水画前驻足许久,却总是不得其法,不知如何欣赏其精妙。这本书就像一位睿智的长者,循循善诱地为我打开了通往中国传统绘画艺术的大门。它让我明白,水墨画不仅仅是黑白灰的交织,更是气韵的流动,是意境的营造,是中国人“天人合一”哲学思想的具象化表达。书中的一些对水墨意象的解读,比如“留白”的妙用,对我产生了极大的启发。它教会我,在生活中,有时候“不言”胜于“万语”,在艺术创作中,适时的“留白”能激发出无限的想象空间。这本书的翻译也做得非常出色,法语部分清晰流畅,兼具学术性和可读性,让我能够从不同文化的视角去理解和欣赏中国水墨的独特魅力。阅读此书,不仅是知识的积累,更是一次心灵的涤荡和精神的升华。

评分说实话,一开始拿到《水墨中国(汉法)》这本书,我并没有抱太高的期待,毕竟这类题材的书籍市面上并不少见,很多都流于表面,缺乏深度。然而,当我真正沉浸其中后,才发现这本书是如此的令人惊喜。它的体例编排非常有条理,从基础的笔墨纸砚介绍,到水墨画的历史发展,再到不同流派的风格特点,最后深入到如何鉴赏和品味一幅水墨作品,逻辑清晰,层层递进。我特别欣赏书中对于“意境”的探讨,这绝对是中国水墨画的精髓所在。作者没有简单地定义“意境”是什么,而是通过大量的实例,比如画中的一棵松树,如何体现其坚韧不拔的精神;一泓溪水,如何传达出潺潺的生机与灵动。这些解读,让我对水墨画的理解不再停留在表面的线条和色彩,而是上升到了精神层面。书中对一些著名画作的赏析,比如范宽的《溪山行旅图》和马远的《寒山子听琴图》,更是让我茅塞顿开。作者详细剖析了画作的构图、笔法、墨色运用,以及这些元素如何共同营造出一种独特的氛围和情感。我过去看这些画作,只觉得“好看”,但看了这本书之后,我能更清晰地感受到画家的情感倾注,理解他们想要表达的哲学思考。书中的法文翻译部分,也并非简单的直译,而是经过了精心考量,力求在保持原文意思的同时,也能符合法语的表达习惯,让法国读者能够更好地理解中国水墨的魅力。这本书不仅适合对中国水墨画感兴趣的初学者,也能够给有一定基础的爱好者带来新的启发。它是一本集学术性、艺术性和可读性于一体的优秀作品。

评分《水墨中国(汉法)》这本书,对我来说,更像是一次关于中国文化根脉的探索。我一直对中国的水墨画充满好奇,觉得它既有东方文化的含蓄内敛,又有笔墨挥洒间的奔放自由。这本书,恰好满足了我这份好奇。它从最基础的笔墨技巧讲起,比如如何调墨,如何运笔,这些看似简单的内容,却为理解水墨画的精髓打下了坚实的基础。然后,它又深入到水墨画的历史发展,从唐宋的山水画,到元明的文人画,再到近现代的创新,每一段都充满了引人入胜的故事和精辟的论述。我尤其被书中对“写意”的阐释所吸引。它不仅仅是简单的“随意画”,而是画家在深刻理解物象本质之后,用最简洁的笔墨,最凝练的意境,来表达内心的感悟。书中的案例分析做得非常扎实,通过解读王希孟的《千里江山图》那细腻的青绿山水,与徐悲鸿笔下的奔马,让我看到了水墨画发展的多样性与包容性。法语的翻译也十分令人称道,它在保持原文的学术严谨性的同时,也兼顾了阅读的流畅性和趣味性,让不同文化背景的读者都能欣赏到中国水墨的魅力。这本书让我对中国传统艺术有了更深的敬畏感,也让我更加热爱这片古老而充满智慧的土地。

评分坦白讲,《水墨中国(汉法)》这本书给我带来的惊喜程度,远远超出了我的想象。原本以为会是一本枯燥的学术著作,结果却是一场充满诗意和智慧的旅行。书的开篇就以一种非常接地气的方式,介绍了中国水墨画的“四大要素”——笔、墨、纸、砚,并且对每一种工具的特性和在创作中的作用进行了细致的阐述。这让我这个对水墨知之甚少的人,也能迅速建立起基本的认知。随后,作者开始梳理中国水墨画的发展脉络,从唐代的“吴带当风”,到宋代的“山水巨擘”,再到明清的“文人画”,每一个时期都选取了最具代表性的艺术家和作品进行解读。我特别喜欢书中关于“意境”的讲解,它不仅仅停留在理论层面,而是通过分析画作中的具体元素,比如山峦的起伏、云水的流转、人物的神情,来阐释画家如何将内心的情感和对自然的感悟融入笔墨之中。我过去常常觉得一些水墨画“留白”过多,看不出什么名堂,但读了这本书之后,我才明白那“留白”之中蕴含着无限的空间和想象,是中国哲学中“无中生有”思想的体现。书中的法语翻译也做得相当出色,让我能够从另一个语言体系来审视和理解中国水墨的魅力,这是一种非常独特的体验。这本书不仅仅是知识的传递,更是一种文化的浸润,让我对中国传统艺术有了更深层次的认识和感悟。

评分《水墨中国(汉法)》这本书,对我来说,更像是一本精神的向导,引领我走进了那个既熟悉又陌生的水墨世界。我并非科班出身,对水墨画的了解仅限于一些零散的印象。而这本书,则以一种非常温和且引人入胜的方式,为我搭建了一个完整的知识框架。它没有上来就灌输晦涩难懂的理论,而是从最基本的水墨构成元素——墨的浓淡干湿,笔的刚柔轻重——娓娓道来。这种由浅入深的讲解方式,让我倍感轻松。我尤其被打动的是书中关于“气韵生动”的论述。一直以来,我都对那些寥寥数笔却能勾勒出无穷意趣的水墨画感到好奇,这本书为我揭示了其中的奥秘:那便是画家内心世界的投影,是与自然万物精神上的契合。书中的案例分析做得非常扎实,选取了不同时代、不同风格的代表性作品,并从构图、笔墨、意境等多个维度进行剖析。我常常会一边阅读,一边对照书中的插图,仿佛亲临现场,与古圣先贤一同品鉴他们的杰作。让我印象深刻的是,书中对一些被视为“写意”的作品,其背后的严谨和功力进行了详细的阐释,打破了我以往对写意画“随意而为”的误解。这本书的法语翻译部分,我请了一位懂法语的朋友帮忙对照了一下,他表示翻译得非常到位,既保留了原文的意境,又符合法语的表达习惯,这对于跨文化交流来说至关重要。阅读这本书,我不再仅仅是“看”画,而是开始“懂”画,开始体会中国水墨画那独特的东方韵味和哲学深度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有