具体描述

内容简介

作为《中国版画史图录》的后续,该书出版于一九四一年,以珂罗版技术影印整套《顾氏画谱》,共印二百部。书后有郑振铎跋文一篇,其中谈到“去岁辑刊《中国版画史图录》,初拟将此谱加入,惟以割爱为难,全收则于例不合,故单部印行为穴图录移外集之一”。《外集移所收之穴顾氏画谱》,又名《历代名公昼谱》。明顾炳辑、徐叔回校刊、刘光信镑,并经万历间顾炳之子顾三聘、三锡增补。其书开本宏大,版心白口,四周单边。内页插图

目录

书谱序顾氏画谱序

谱例

原书目录

晋顾恺之

宋陆探微

梁张僧繇

陈顾野王

唐阎立德

阎立本

吴道玄

郑虔

李思训

李昭道

王维

荆浩

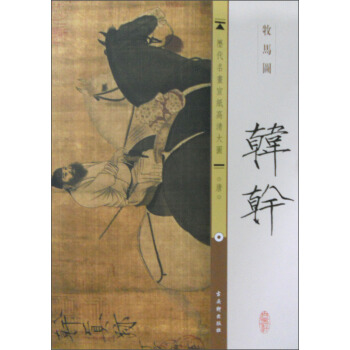

韩干

戴嵩

边鸾

五代关全

黄筌

黄居宝

宋仁宗皇帝

高宗皇帝

李公麟

顾德谦

郭忠恕

董源

范宽

李成

郭熙

赵昌

苏轼

米芾

赵令穰

赵伯驹

僧巨然

赵孟坚

米友仁

杨补之

马和之

李唐

陈容

杨士贤

李迪

苏汉臣

萧照

刘松年

李嵩

夏珪

马远

马麟

陈居中

元赵孟俯

管夫人

鲁宗不贵

柯九思

赵雍

王渊

黄公望

钱选

昊镇

倪瓒

王蒙

高克恭

昊璀

盛懋

方方壶

国朝商喜

边景昭

王绂

李在

戴进

夏昶

孙龙

陈喜

林良

杜堇

沈周

陶成

昊伟

吕纪

钟钦礼

周臣

唐寅

文征明

姜隐

谢时臣

王谷祥

陈淳

文伯仁

仇英

朱贞孚

蒋嵩

朱端

张路

陆治

鲁治

王一清

钱谷

张珍

沈仕

文嘉

莫云卿

陈栝

周之冕

董其昌

范叔成

孙克弘

王廷策

郑振铎跋

前言/序言

用户评价

这本书的语言风格非常独特,它不像一些学术专著那样枯燥乏味,也不是随意的读物。编者在保持学术严谨性的同时,运用了大量生动形象的语言,将那些复杂的艺术理论和历史背景讲述得深入浅出。即使是对版画史不太了解的读者,也能够轻松地理解书中的内容。它善于运用类比和比喻,将抽象的概念具象化,让读者更容易产生共鸣。而且,在叙述过程中,编者并没有简单地罗列事实,而是将版画作品置于当时的社会文化、政治经济环境之中进行解读,使得作品的意义更加丰富和多元。这种宏观与微观相结合的叙事方式,让读者在欣赏艺术品的同时,也能够更好地理解那个时代的社会风貌。我特别喜欢其中对于某些艺术家生平事迹的描述,它们不仅展示了他们的艺术才华,更揭示了他们创作背后的故事和心路历程,这些个人化的叙述,为冰冷的艺术史增添了温暖的人情味,读起来既有知识性,又不乏趣味性。

评分从阅读体验的角度来说,这本书的结构设计非常合理。它并非简单地按照时间顺序来展开,而是根据版画的风格、主题、地域等维度进行了巧妙的划分,使得不同类型的版画能够得到更集中的展示和更深入的探讨。这种分类方式,不仅有助于读者更清晰地理解版画艺术的多样性,也能够让读者更容易地找到自己感兴趣的部分进行深入阅读。在每个章节的开头,编者都会有一个简要的引言,为读者概述本章将要探讨的内容,这非常有条理,能够帮助读者快速进入主题。而且,书中的索引和参考文献也非常详细,方便读者进行进一步的查阅和研究。整体而言,这本书的结构清晰,逻辑性强,阅读起来顺畅且高效,能够让读者在短时间内收获大量有价值的信息。

评分这本书的深度和广度都令我印象深刻。虽然它聚焦于“外集”,但其研究的深度却丝毫不逊于主流的版画史著作。编者在对具体作品进行分析时,不仅关注其形式美感,更深入挖掘其背后的文化内涵、社会背景以及历史意义。同时,这本书的广度也令人惊叹,它几乎涵盖了中国版画艺术发展中的各个角落,从不同的地域、不同的时期、不同的流派,都进行了较为全面的梳理和呈现。这种既有深度又有广度的研究,使得这本书不仅仅是一本简单的图录,更是一部具有高度学术价值的版画史著作。它为我们提供了一个更加全面、更加深入地了解中国版画艺术的视角,也为我们深入研究版画艺术提供了宝贵的参考。

评分我个人认为,这本书最难得之处在于其前瞻性和独特性。在浩如烟海的艺术史著作中,许多书籍都聚焦于那些最著名、最经典的版画作品,但本书却别出心裁地将目光投向了那些“外集”中的珍宝。它挖掘并呈现了许多可能鲜为人知,但同样具有极高艺术价值和历史意义的版画作品。这些作品或许在主流的艺术史叙述中被边缘化,但它们却代表了中国版画艺术在不同时期、不同地域的多元化发展和独特创新。阅读这本书,就像是在一次秘密的艺术宝藏挖掘之旅,每一页都可能带给我惊喜。它挑战了我们对中国版画史的固有认知,拓宽了我们的视野,让我们看到了一个更加丰富、更加立体、更加包容的版画艺术世界。对于那些渴望探索艺术未知领域,寻找独特艺术视角的研究者和爱好者来说,这本书无疑是一部不可多得的宝典。

评分我一直对中国古代的绘画技法和演变过程非常感兴趣,特别是那些流传至今的版画作品,它们承载着丰富的历史信息和艺术价值。而这本书,虽然书名听起来有些偏门,但内容却意外地填补了我在这方面的知识空白。它并没有像一般的艺术史籍那样,将所有内容一网打尽,而是聚焦于某些特殊的版画类型和发展阶段,通过大量精美的插图和深入的解读,展现了那些可能被主流学术界所忽略的精彩篇章。我尤其喜欢它在论述过程中,对于不同时期版画风格的细致比较,以及对艺术家创作理念的深入剖析。许多作品的细节,包括刀法的运用、色彩的搭配、构图的巧妙,都被细致地展现出来,让人能够更直观地理解当时的艺术水平和时代特征。书中对一些稀有版画的展示,更是让人眼前一亮,它们如同尘封的瑰宝,被重新挖掘出来,呈现出令人惊叹的美感和历史意义。阅读的过程,就像是在与历史对话,与那些古老的匠人进行跨越时空的交流,每一次翻页,都可能发现新的惊喜。

评分这本书的装帧设计确实是一大亮点,初次拿到手里,就被它沉甸甸的质感和考究的材质所吸引。封面采用了某种特殊的纸张,触感细腻而富有温度,一种低调的奢华感油然而生。色彩的运用也恰到好处,既有历史的厚重感,又不失现代审美的雅致。书脊的装订方式显得尤为扎实,可以想象即使是经常翻阅,也能保持长久的耐用性。打开书页,纸张的厚度和光泽度也令人满意,不会显得廉价,印刷的清晰度和色彩的还原度也相当不错,尤其是那些版画的细节,在这样的纸张上呈现得淋漓尽致,仿佛触手可及。整体而言,这本书从外在给人的第一印象就奠定了它不凡的品位,让人忍不住想要深入其中探索。这种对细节的极致追求,恰恰反映了编者在内容之外,同样投入了巨大的心血,这种匠人精神,在当下的出版界已属难得,让人对书中的内容更加充满了期待。它不仅仅是一本载体,更像是一件精心雕琢的艺术品,摆放在书架上,本身就是一种视觉的享受,很容易引起来访者的好奇和赞叹。

评分我必须要提一下,这本书的附录和索引部分做得非常出色。它不仅仅是简单地列出一些参考文献,而是包含了大量有助于读者进一步学习和研究的内容。例如,书中附带的年表,清晰地梳理了中国版画史上的重要事件和作品,非常有助于读者建立一个整体的时间概念。此外,书中还对一些重要的版画术语进行了详细的解释,对于非专业读者来说,这无疑是非常贴心的设计。最让我惊喜的是,书中还收录了一些非常罕见的版画集目录和收藏信息,这对于想要了解版画收藏和市场动态的读者来说,具有极高的参考价值。总的来说,这本书在细节之处也做得十分到位,每一个部分都充满了编者的用心和诚意,让人觉得物超所值。

评分这本书在视觉呈现方面做得非常出色。每一幅版画的印刷质量都极高,色彩饱满,细节清晰,甚至能够看到木刻的纹理和纸张的质感。我最喜欢的部分是,书中不仅仅展示了成品的版画,还穿插了一些相关的历史照片、拓片,甚至是艺术家创作时的场景描绘,这使得整个阅读体验更加丰富和立体。例如,在介绍某一幅重要的版画时,书中会配以作者创作时的工作室照片,或者当时的历史文献,这能帮助我们更直观地理解作品的创作背景和艺术家当时的创作状态。此外,书中的版式设计也十分考究,文字和图片的排版错落有致,既方便阅读,又具有很高的艺术性。整体的视觉效果,给人一种既庄重典雅又不失现代感的体验,让人在阅读的过程中,不仅仅是获取知识,更是一种视觉的享受。

评分我一直觉得,一本好的艺术史书籍,不仅仅是展示作品,更重要的是能够引导读者去思考,去发现作品背后的价值。而这本书恰恰做到了这一点。它在介绍版画作品时,不仅仅停留在对画面本身的描述,更深入地探讨了这些作品所蕴含的文化意义、社会影响以及艺术史上的地位。书中提出的某些观点,发人深省,挑战了我以往的固有认知,促使我从新的角度去审视那些熟悉的版画。例如,它对某个时期版画风格转变的解释,就提供了一个非常新颖的视角,让我认识到艺术的演变并非线性发展,而是受到多种复杂因素的影响。阅读这本书,就像是在参加一场深入的学术研讨会,与众多学者进行思想的碰撞。它鼓励读者主动去思考,去质疑,去探索,而不是被动地接受信息。这种启发式的阅读体验,对于提升读者的艺术鉴赏能力和批判性思维非常有帮助。

评分这本书的文献价值不容忽视,其中引用的资料非常详实,许多是我们普通读者难以接触到的珍贵文献。编者在梳理历史脉络时,引用了大量的史料、手稿、甚至是当时的报刊杂志,这为我们深入了解版画的发展提供了坚实的基础。我尤其欣赏书中对于不同史料的辨析和考证,编者并没有简单地照搬,而是进行了严谨的学术研究,对一些历史上的争议也进行了深入的探讨。这些细致的工作,使得书中的内容既有权威性,又充满了可信度。通过阅读这本书,我仿佛能够站在巨人的肩膀上,回顾一段波澜壮阔的艺术史。它不仅让我欣赏到了美丽的版画,更让我理解了这些作品是如何在历史的长河中孕育、发展并最终流传下来的。这种严谨的学术态度,对于任何想要深入了解中国版画史的读者来说,都是一笔宝贵的财富。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有