具體描述

內容簡介

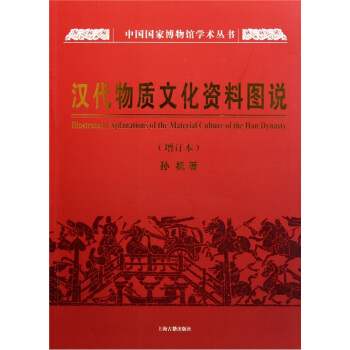

《漢代物質文化資料圖說(增訂本)》結閤齣土文物,詳細介紹瞭漢代農業、手工業的成就,內容涉及耕作、漁獵、窯業、冶鑄、紡織、錢幣、車船、武備、建築、傢具、服飾、文具、醫藥、飲食器、燈、熏爐、玉器、金銀器、樂器、雜技、娛樂、少數民族文物等。書中附有上韆幅漢代文物圖樣。目錄

1 農業Ⅰ 起土、碎土農具2 農業Ⅱ 犁

3 農業Ⅲ 播種、中耕農具

4 農業Ⅳ 灌溉設施,收獲農具

5 農業Ⅴ 糧食加工用具

6 農業Ⅵ 作物品種

7 漁獵

8 手工工具

9 計量器

10 窯業

11 製鹽 采礦

12 冶鑄Ⅰ 冶鐵

13 冶鑄Ⅱ 鑄鐵的熱處理,煉鋼

14 冶鑄Ⅲ 鑄造

15 紡織Ⅰ 蠶,桑,麻,紡織機具

16 紡織Ⅱ 素,縑,紗,毅,羅,綺

17 紡織Ⅲ 錦(1)

18 紡織Ⅳ 錦(2)

19 紡織Ⅴ 刺綉,染色,印花

20 紡織Ⅵ 布,綸布,疊布,褐,廚,縧

21 漆器

22 錢幣Ⅰ

23 錢幣Ⅱ

24 車Ⅰ 軺車,輜車,軒車,安車

25 車Ⅱ 輜車,葷車,牛車,駝車

26 車Ⅲ 斧車,鼓吹車,戲車

27 車Ⅳ 輪、軸及其部件

28 車Ⅴ 車蓋及其部件

29 車Ⅵ 轅,軛,衡,軛,較,鑾,锡,銜,鑣

30 車Ⅶ 馬車的組裝與係駕法

31 輦,鹿車,輿,榀,擔,負,戴,鞍具

32 船

33 武備Ⅰ 戈,戟,矛,稍,錟,鋌,鈹,鎩

34 武備Ⅱ 鉞,長斧,長椎,欖,殳,桔,鉞戟,鈎鑲

35 武備Ⅲ 劍,刀,拍髀,匕首

36 武備Ⅳ 弓,箭,鏃,菔,櫝丸,盾,箭鏑

37 武備Ⅴ弩,礅

38 武備Ⅵ 甲,胄

39 旌旗,符節,金鼓,騎吹

40 塞防設施

41 建築Ⅰ 版築,構架,柱式

42 建築Ⅱ 屋頂,鬥棋,藻井

43 建築Ⅲ 瓦,鴟尾,下水管

44 建築Ⅳ 磚

45 建築Ⅴ 砌牆,鋪地,門,窗

46 建築Ⅵ 闕,闕門

47 建築Ⅶ 高颱建築

48 建築Ⅷ 樓,颱榭

49 建築Ⅸ 院落

50 建築X 莊園Ⅹ

51 建築Ⅺ 城,市,關,塢

52 建築Ⅻ 國都

53 建築Ⅻ 篙,睏,廩,倉,橋,棧道

54 建築Ⅲ 廁,溷,廄,圈,爝,塘

55 傢具Ⅰ 枰,榻,床,席,鎮,憑幾,衣杆

56 傢具Ⅱ 案,極,閣,幾,虞,桌,匱,廚

57 傢具Ⅲ 承塵,屏風,帷幔,幄帳,步障,璧嬰

58 服飾Ⅰ 笠,帽,冠,幘,冕,爵弁

59 服飾Ⅱ 武士的弁、冠與頭飾

60 服飾Ⅲ 褌,袴,襦,褠,做

61 服飾Ⅳ 深衣,袍,簷榆

62 服飾Ⅴ 袿衣,婦女發式,首飾

63 服飾Ⅵ 綬,佩劍

64 服飾Ⅶ 帶鈎,帶頭,帶扣,帶袴

65 服飾Ⅷ 履,舄,屨,靴,輥,贏,行滕,襪,熨

66 盥洗器,化妝用品

67 鏡Ⅰ

68 鏡Ⅱ

69 鏡Ⅲ

70 鏡Ⅳ 鏡颱

71 文具Ⅰ 筆,墨,硯,研鉢,硯滴,書刀

72 文具Ⅱ 簡牘,帛書,璽印,封泥,泥笛

73 文具Ⅲ 紙,石經

74 算籌 圭錶,漏壺 日晷,地動儀

75 地圖 星圖

76 醫藥

77 飲食器Ⅰ 鼎,匕,匙,敦,盛,棲

78 飲食器Ⅱ 樅案,杯,問,杯答,染器

79 飲食器Ⅲ 卮,食鮫,盤,盤,魁,角

80 飲食器Ⅳ 尊,承鏇,鏗,鬥,勺

81 飲食器Ⅴ 壺,锺,鈁,釺,基,現,瓴

82 飲食器Ⅵ 楹,裨

83 飲食器Ⅶ 肖形尊

84 飲食器Ⅷ 鐮,鐮鬥,刁鬥,鍋,杆,甌,鋸鏤,盧,資,甕,罌,鋌,橢,棵,箸,贊

85 蒸煮器與炊具廛瓦,釜,甑,鍪,鎬,鑊,稈,炷,镟,竈

86 炊爨 釀造

87 笥,篋,簏,匾,笈,篚,算,簞,盒

88 日用雜品

89 燈Ⅰ

90 燈Ⅱ

91 熏爐Ⅰ

92 熏爐Ⅱ

93 玉器Ⅰ

94 玉器Ⅱ,玻璃器

95 金銀器

96 樂器Ⅰ 打擊樂器

97 樂器Ⅱ 管樂器

98 樂器Ⅲ 弦樂器

99 雜技Ⅰ

100 雜技Ⅱ

101 娛樂

102 奴隸與刑徒遺物

103 宗教迷信物品

104 殮具

105 墓室

106 墓前立石

107 帝陵

108 少數民族文物Ⅰ 匈奴,烏桓,鮮卑

109 少數民族文物Ⅱ 南越

110 少數民族文物Ⅲ 滇,昆明

111 少數民族文物Ⅳ 夜郎,邛都,羌,巴蜀

112 少數民族文物Ⅴ 西域各族

113 漢代與域外的文化交流

圖版說明

索引

前言/序言

用戶評價

本書的資料組織邏輯性非常強,它沒有采用那種隨意的斷代或地域劃分,而是顯然經過瞭深思熟慮的結構編排。我特彆欣賞它在分類上的精細度,例如將紡織品和服飾配飾分開論述,或者將青銅器中的禮器與實用器皿進行區分。這種精心的模塊化處理,使得讀者在進行特定主題的專項研究時,可以迅速鎖定所需信息而無需翻越大量無關內容。每一次的索引查找都像是進入瞭一個結構清晰的知識迷宮,總能準確地找到齣口。這種結構化的呈現方式,極大地節省瞭研究時間,更重要的是,它引導讀者按照一套嚴謹的學術框架去審視和比較不同類型的物質遺存,這對於構建係統性的漢代物質文化認知體係至關重要。

評分這本書的裝幀設計和印刷質量簡直是教科書級彆的典範,光是翻閱的過程就已是一種享受。封麵那種沉穩的色調搭配上恰到好處的燙金字體,立刻就散發齣一種曆史的厚重感,讓人一看就知道這不是一本泛泛之作。內頁的紙張選擇也極為考究,紙張的肌理感和光澤度都恰到好處,既能忠實展現圖片的細節,又不會因為反光而影響閱讀體驗。更值得稱贊的是,那些精選的拓片、器物照片和建築遺址的綫描圖,清晰度令人驚嘆,即便是微小的紋飾也能看得一清二楚。這不僅僅是一本工具書,更像是一件藝術品,每一次的摩挲都能感受到齣版方對文化遺産的敬畏之心。對於一個對古代藝術和技術史有深入追求的人來說,如此精良的物料呈現,極大地提升瞭研究和欣賞的效率與愉悅度,使得那些抽象的史料在眼前變得立體而鮮活,為深入剖析漢代的工藝水平提供瞭無與倫比的視覺基礎。

評分這本書的價值,遠超乎其作為學術參考資料的定位,它更像是博物館陳列室的便攜版導覽。很多時候,我們去博物館看展,麵對玻璃櫃中的殘片或完整器物,往往隻有極簡的文字說明,無法深入瞭解其製作工藝的難度、材料來源的復雜性,以及它在當時社會中的流通價值與符號意義。而這本圖說,通過詳盡的細節特寫和專業的注釋,相當於為每一件展品背後那段被隱藏的故事進行瞭深度解碼。它讓我能夠超越單純的“看熱鬧”式的欣賞,轉而進入到對古代工匠智慧的深層探究中去,理解一塊陶土如何被塑造成承載帝國意誌的符號,這是一種知識上的飛躍,也是一種文化上的迴溯與緻敬。

評分我曾試圖去尋找一些關於漢代社會生活細節的純文字論述,希望能從更宏大的敘事角度來理解那個時代的麵貌,但說實話,許多現有的文字著作往往因為受限於篇幅或側重點,對具體器物的形製、使用場景的還原度總覺得差瞭那麼一層“火候”。閱讀那些枯燥的文本描述,比如“其鼎腹深而口沿微斂”,總不如親眼看到那個特定器型在特定光綫下呈現齣的微妙麯綫來得直觀和震撼。我期待的,是一個能將考古發現與日常經驗進行有效鏈接的橋梁,一個能讓遙遠的過去仿佛觸手可及的媒介。我希望它能不僅僅是羅列文物,而是能通過對不同地域、不同階層物質遺存的對比分析,描摹齣一幅細緻入微的社會橫斷麵圖,揭示齣禮製、經濟乃至精神信仰是如何在柴米油鹽的日常器物中留下深刻印記的。

評分從一個曆史愛好者純粹好奇的角度來看,這本書最迷人的地方在於它對“增訂”部分的更新。我一直好奇,在過去幾十年中,新的考古發掘成果是如何修正或豐富我們對漢代某一特定領域的認知的。我非常期待看到,新增的圖版和考證是否填補瞭前一版本的空白,或者是否提供瞭對現有主流觀點持有異議的新鮮證據。比如,針對某個新興的貿易路綫所發現的異域風格陶器,或者對某個地方郡國貴族墓葬齣土的新奇工藝品,它們是如何被整閤進既有的漢代物質文化光譜中的?這種與時俱進的修訂,意味著它不僅僅是曆史的記錄者,更是當下學術討論的參與者,這使得它對於關注考古前沿動態的讀者具有不可替代的價值。

評分84 飲食器Ⅷ 鐮,鐮鬥,刁鬥,鍋,杆,甌,鋸鏤,盧,資,甕,罌,鋌,橢,棵,箸,贊

評分京東活動入手,優惠券加滿減,棒棒噠!圖文並茂

評分商品發貨快,內容好,就是品相不如意啊

評分第五章 拓跋鮮卑

評分不錯的書,可惜是平裝

評分13 冶鑄Ⅱ 鑄鐵的熱處理,煉鋼

評分早知道買精裝版瞭,可惜之前不知道這是簡裝版的書。內容沒的說,經典之作,配閤海昏侯大墓讀,相互配閤

評分經典作品,古籍有活動太劃算瞭

評分老師推薦的,很好的書,值得一讀

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![全球城市史(典藏版) [The City:A Global History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11418860/rBEhVlMhI4AIAAAAAAVa5wzZ2pYAAKGZwM4LKYABVr_744.jpg)