具体描述

编辑推荐

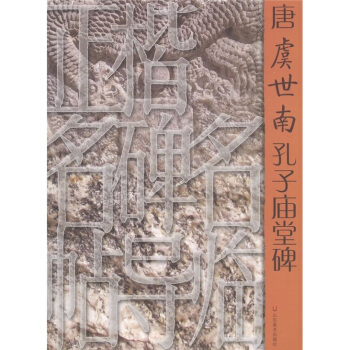

虞世南(558-638),字伯施,越州余姚(今浙江余姚)人,少欧阳询一岁。父亲虞荔,官至陈太子巾庶子,卒时,虞世南仅四岁。世南七岁时过继于无子的叔父虞寄,弱冠时取字为“伯施”。太建十三年(581年)虞寄死后,虞世南被召为建安王府法曹参军,是年23岁,其后官至五品西阳王友。隋亡人唐,虞世南受知于李世民,成为著名的十八学士之一。玄武门政变之后,李世民被册为太子,虞世南出任“中舍人”,李世民即位后,改为著作郎,在秘书省内负责撰写碑文、祝文、祭文和管理档案等事务,充任弘文馆学士,官至秘书监,封永兴县子,授银青光禄大夫。故人称“秘书监”和“虞永兴”。虞世南以其才华博得唐太宗所谓“博闻、德行、书翰、词藻、忠直,一人而已,兼是五善”的称誉。内容简介

宋代蔡襄《论书》曰:“古之善书者,公先楷法,渐而至于行草,亦不离乎楷正。”从古人练习书法的经验中,我们可以清楚地知道要想把字写好,须从楷书入手。楷书是我国书法艺术宝库中一颗璀璨的明珠,它以结体端庄、点画规范、书写方便、易识易记等其他书体不可替代的优点居于首要位置,成为进入现代社会以来仍然从容两栖于实用领域与艺术领域的最常见书体之一。正楷,辞海的解释为:“‘正书’、‘真书’、‘相书’。形体方正,笔画平直,可作相模。故名。汉末为了计正革书的读无标准和减省汉隶的波磔而成。盛行于魏、晋、南北朝,一直通用到现在。”对于楷书,从时间上来划分有魏碑、唐楷等说法;从字型大小来划分有榜书、大楷、中楷、小楷甚至蝇头小楷;从门派风格上来说有颜体、柳体、欧体、赵体、瘦金体(宋微宗赵佶所创)、馆阁体(明清时流行于馆客和科举考场的一种规范、刻扳的相书字体)等等。如何才能写好正楷呢?孙过庭曾在《书谱》中说:“察之者尚精,拟之者贵似。”可见,“临帖”是练习书法的一种重要途径和方法,通过对书法“临帖”的练习,可以纠正书法学习中出现的一些错误。本套丛书不仅收录了比较经典的著名楷书碑帖,还选取了部分不太常见但艺术价值极高的作品,相信读者在临摹学习的同时也能对正楷有一个更整体的全方位认知。鉴于目前的碑版拓片临摹范本多为阴文,不符合人们的视觉感受习惯,给读者认知、临摹带来了诸多不便的情况,我们特将所拓阴文均调整为使临习进更易于认读、对照和临摹的墨迹本。在编辑过程中,我们遵碑刻之原样,对于字形、笔画的风化残损不加任何修饰改变,保持其原貌,从而使之更接近于书家书写时的用笔着墨状态。这对于书法史上碑刻字帖皆为阴文的传统而言,是一大变革,亦为本丛书编纂之亮点。内页插图

前言/序言

用户评价

在我翻阅《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》这本书的时候,我深刻地感受到了一种跨越时空的对话。虞世南先生的《孔子庙堂碑》本身就是一座书法史上的丰碑,而这本《导临》则像一座精心搭建的桥梁,连接着古今的学书之人。书中的拓片质量之高,让我得以窥见碑文原貌的细腻之处,那些精到的笔画,遒劲的线条,仿佛都在向我诉说着千年前的辉煌。而“导临”的部分,更是让我眼前一亮。作者并非简单地将碑文分割成一个个独立的字进行讲解,而是更加注重整体的和谐与内在的联系。他们会引导我们去体会《孔子庙堂碑》的整体风格,那种端庄、温润、古朴的气质是如何通过每一个字,每一个笔画来体现的。对于那些至关重要的转折、起笔、收笔,书中都进行了细致入微的剖析,并且不仅仅停留在“怎么写”的层面,而是深入到“为什么这么写”的思考。例如,对于某个字的结构安排,作者会从“形”和“势”两个角度去解读,让我们明白字形的美感源于结构的巧妙,而笔势的流动则赋予了字以生命。书中对虞世南先生书法中“中和”之美的阐述,更是让我受益匪浅。这种“中和”并非是平庸,而是恰到好处的平衡,既有力量又不显霸道,既有韵味又不失端庄。这本书,让我从一个懵懂的临习者,逐渐变成了一个能够体察笔墨之间微妙变化的鉴赏者。

评分这本《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》真是让我惊喜连连!刚拿到手的时候,就被它厚重而典雅的封面设计所吸引,那种质感,仿佛能嗅到历史的墨香。翻开内页,首先映入眼帘的是精美的碑文拓片,清晰得仿佛刚从石碑上拓印下来不久,每一个字都带着岁月的沉淀,却又充满了生命力。我之前尝试过临习一些碑帖,但总觉得不得要领,要么笔画过于僵硬,要么结构松散,始终找不到那种古朴而又洒脱的韵味。而这本《导临》的出现,简直像一位循循善诱的良师益友。它不仅仅是简单地罗列碑文,更是在导临的过程中,深入浅出地剖析了虞世南先生运笔的轨迹、结字的奥秘,甚至是用墨的浓淡变化。书中对每一个字的结构、笔画的起收、转折都做了极其细致的讲解,配以放大图和箭头指示,让我这个初学者也能大致把握字的走向和力度。特别是那些关键的笔画,比如“横”的起笔和收尾,“竖”的挺拔和回锋,都被拆解得淋漓尽致。我尤其喜欢的是它在讲解过程中,没有一味地强调技巧,而是更多地引导我去感受虞世南先生书写时的心境,那种宁静致远、沉静内敛的气度,通过文字和图解,仿佛穿越了千年的时光,直接与大师的精神对话。对于那些对书法艺术怀有敬畏之心,又渴望深入了解碑帖精髓的读者来说,这本书绝对是不可多得的宝藏。它不仅仅是一本临帖指导书,更是一堂生动而深刻的书法美学课。

评分《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》这本书,对我来说,不仅仅是一本临习教程,更是一次精神的洗礼。当我第一次翻开这本书,就被它厚重而不失典雅的设计所吸引。里面的拓片清晰得如同亲眼所见,虞世南先生那如刀刻斧凿般的笔力,以及温润如玉的墨色,都得到了淋漓尽致的展现。而“导临”部分,更是将这本书的价值提升了一个档次。作者们并非简单地将碑文拆解,而是像一位经验丰富的导游,带领我们深入探究《孔子庙堂碑》的每一个细节。他们会从笔画的微妙变化入手,讲解其背后的逻辑和审美价值;会从字形的结构分析,揭示其平衡与和谐之美;更会从整体的章法布局,展现出碑文的宏大气势。我特别喜欢书中对“神”的解读,它不仅仅是让我们学习虞世南的“形”,更重要的是去体会他书写时所蕴含的“气韵”,那种端庄、稳重、内敛的君子风范。在临习的过程中,我感觉自己不仅仅是在描摹线条,更是在与历史对话,与一位伟大的书法家进行精神的交流。这本书,让我对书法艺术的理解,不再停留在表面,而是开始触及到了其深层的文化内涵和精神价值。

评分不得不说,《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》这本书,是一次非常成功的“内容再创造”。它不仅仅是简单地将一块珍贵的碑帖呈现在读者面前,而是通过精心的“导临”设计,将碑帖的价值进行了最大化的挖掘和传播。书中的拓片清晰得令人惊叹,每一条笔画的起伏,每一次墨色的干湿,都得到了忠实的呈现,让我仿佛能触摸到石刻的温度。而“导临”部分,更是将这本书的价值提升到了一个全新的层面。作者并非以一种居高临下的姿态去“教导”,而是以一种平等的交流姿态,邀请读者一同去探索《孔子庙堂碑》的奥秘。他们会从最基础的笔画入手,详细讲解其形态、结构、力度,然后逐步过渡到字的整体构建,以及章法的协调。这种层层递进的讲解方式,非常适合书法初学者,也能够让有一定基础的书法爱好者,发现新的理解视角。我特别欣赏书中对于“气韵”的讲解,它不仅仅是教你如何写出一个“形似”的字,更是引导你去体会字里行间的精神力量,那种端庄、大气、内敛的儒家风范。这本书,让我在临习的过程中,不仅仅是动动手,更是动了脑,动了心。

评分老实说,一开始我选择这本《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》纯粹是出于对虞世南其人的好奇,毕竟“楷书之祖”的名号可不是浪得虚名的。拿到书后,我才真正体会到什么是“名副其实”。这不仅仅是一本临习手册,更像是一次深入骨髓的书法鉴赏之旅。书中的拓片质量极高,那些历经沧桑的石刻文字,在清晰的印制下,依然展现出磅礴的气势和精妙的笔触。我曾经在网上看过一些模糊不清的碑帖图片,总觉得隔靴搔痒,而这本《导临》则提供了绝佳的视觉体验。更令我惊叹的是,它并非简单地展示碑文,而是将“导临”二字做得淋漓尽致。书中对《孔子庙堂碑》的每一个字,都进行了由浅入深的解读。它不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是通过翔实的图例和精准的文字,将虞世南先生的书法特点一一呈现。比如,对于“横”的形态变化,它会细致地讲解是细劲如丝,还是浑厚有力;对于“竖”的挺拔,会分析它的悬针和垂露的区别;对于“撇”和“捺”的舒展,会描绘出它如刀锋般的锐利,抑或是如柳叶般的柔美。这种细致入微的讲解,让我仿佛置身于虞世南的笔下,亲身感受他运腕的力道与节奏。书中还穿插了对《孔子庙堂碑》的时代背景、书法地位的介绍,让我对这块碑有了更全面的认识,也更理解了虞世南在书法史上的重要意义。这本书,让我从一个“看客”变成了一个“学徒”,让我对书法艺术有了更深的敬畏和热爱。

评分一直以来,我对楷书的认识都比较模糊,总觉得不够有“力量”,不够有“个性”。直到我接触了这本《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》,我才明白,楷书的魅力,在于它那内敛的光辉和精炼的功力。虞世南的《孔子庙堂碑》,在我看来,就是楷书的典范。而这本《导临》,更是将这种典范的魅力,挖掘到了极致。书中的拓片,清晰得令人心生敬意,每一个字的笔画,都像是经过精雕细琢,却又不失自然天成。最让我感到惊喜的是“导临”的部分。它不是那种教你死记硬背的“临摹指南”,而更像是一个循循善诱的老师,引领你一步步走进虞世南的书法世界。书中对每个字的讲解,都充满了智慧。它会告诉你,一个横画的起笔,是藏锋还是露锋;一个竖画的收笔,是回锋还是垂露;一个撇画的出锋,是锐利还是含蓄。并且,它会从结构的整体性出发,告诉你这个字在整体上是如何做到疏密得当,如何做到重心稳定的。我尤其喜欢书中对“用笔”的讲解,它不仅仅是告诉你如何下笔,更是告诉你如何“用”笔,如何在笔画中注入生命力,如何让线条在纸上“跳舞”。这本书,让我对楷书的理解,上升到了一个全新的高度,也让我对虞世南先生的书法艺术,产生了由衷的敬佩。

评分在我接触到《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》之前,我曾尝试过多种碑帖的临习,但总觉得不得其法,要么形似而神不至,要么笔画生硬僵直。《导临》这本书,可以说是彻底改变了我对碑帖临习的看法。首先,书中收录的《孔子庙堂碑》拓片质量极高,清晰度达到了令人难以置信的程度,每一根线条的起伏、顿挫都纤毫毕现,这为我提供了最直观的学习范本。而“导临”的部分,更是本书的灵魂所在。作者并非简单地罗列字形,而是深入浅出地剖析了虞世南先生的用笔特点、结字规律以及整体章法。例如,书中会细致讲解“横”画的轻重变化,是如何体现力度;“竖”画的挺拔,是如何展现骨力;“点”画的分布,是如何起到点缀和呼应的作用。更重要的是,书中强调了要“师其意”而非“师其迹”,引导读者去体会虞世南先生在书写时的内在精神,那种温润、端庄、平和的气度。我尤其喜欢书中对《孔子庙堂碑》整体风格的解读,它不仅仅是一块碑文,更是中国传统文化精神的一种体现。通过这本书,我仿佛与虞世南先生进行了一场跨越千年的对话,让我对书法艺术有了更深刻的理解和感悟。

评分说实话,拿到《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》这本书的时候,我心里是带着些许忐忑的。毕竟,虞世南的《孔子庙堂碑》是公认的楷书典范,要“导临”这样一块碑,难度可想而知。但翻开书后,我的顾虑便荡然无存,取而代之的是深深的震撼。书中的拓片质量堪称完美,每一笔、每一画都清晰可见,甚至能够感受到石刻的肌理,这让我对临习碑帖的信心倍增。而“导临”部分,更是我见过的最用心的讲解之一。作者们并非简单地告诉你“如何写”,而是深入剖析了每一个字的结构原理、笔画的穿插关系、墨色的浓淡变化,以及整体的布局章法。他们会细致地讲解,为什么这里的横画要如此舒展,为什么这里的竖画要如此挺拔,为什么这里的撇捺要如此有力。这种深入骨髓的讲解,让我不仅仅是机械地模仿,而是真正地理解了虞世南先生的书法精髓。我尤其欣赏书中对《孔子庙堂碑》所传达的“温润”、“中和”之美的阐述。它让我明白,书法并不仅仅是技巧的展现,更是对一种人生境界的追求。这本书,无疑是我书法学习道路上的一盏明灯,为我指明了前进的方向。

评分当我翻阅《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》时,我立刻被它所呈现出的深刻的书法洞察力所折服。这并非一本简单的临帖指导,而是对唐代书法大家虞世南及其代表作《孔子庙堂碑》的一次全方位的剖析。书中的拓片清晰度堪称极致,每一笔画的起承转合、墨色的浓淡枯润,都得以真实再现,这对于致力于书法学习的人来说,无疑是极其宝贵的资源。而“导临”二字,更是被这本著作发挥到了极致。作者并非仅仅提供一个临摹的范本,而是深入探究了虞世南先生在创作《孔子庙堂碑》时所遵循的原则和技法。他们以极其严谨的学术态度,对碑文中的每一个字进行了细致入微的解构,从结构上的疏密布白,到笔画上的力度变化,再到整体上的气韵生动,都给予了详尽的阐述。尤其令人印象深刻的是,书中不仅强调了对字形的模仿,更引导读者去理解笔画背后的力量感与节奏感,以及字与字、行与行之间的呼应关系。这种“导”的深度,让我不仅学会了如何“临”,更学会了如何“赏”,如何去体会虞世南先生将儒家精神融入笔墨的博大与精深。对于那些希望在书法学习上有所突破,希望能够领略到经典碑帖内在魅力的读者,这本《导临》无疑提供了一条清晰而有效的路径。它让我们明白,书法不仅仅是线条的组合,更是思想与情感的表达,是历史与文化的传承。

评分坦白说,市面上关于碑帖临习的书籍琳琅满目,但真正能做到“导”与“临”完美结合,并且具有深刻学术价值的,却并不多见。然而,《正楷名碑名帖导临:唐虞世南孔子庙堂碑》恰恰做到了这一点。这本书的独到之处在于,它不仅仅是提供了一份精美的《孔子庙堂碑》拓片,更重要的是,它将“导临”的理念贯穿始终,让读者在临习的过程中,能够真正理解碑帖的精髓。书中的讲解,绝非是流于表面的笔画分解,而是深入到对每一个字结体“形”与“神”的探究。作者会细致地分析字的点画如何组合,如何产生力量;横画的铺展,如何有起伏;竖画的挺拔,如何有内敛;撇捺的舒展,如何有筋骨。这种分析,不仅体现在字形结构上,更体现在笔画的运行轨迹和运笔的力度控制上。例如,书中对于《孔子庙堂碑》中那些看似简单却极其精妙的笔画,如“折”、“钩”、“点”,都有着极其深刻的剖析,让你明白一个微小的笔画变化,是如何影响整个字的生命力的。此外,本书还巧妙地将《孔子庙堂碑》的历史背景、艺术成就以及虞世南先生的书法风格融入其中,让读者在学习技法的同时,也能获得丰富的历史文化知识,从而提升书法学习的境界。这本书,让我对虞世南的《孔子庙堂碑》有了全新的认识,也让我对书法学习有了更深刻的理解。

评分孔子庙堂碑:唐虞世南撰文并书,正楷。现存摹刻有二:一在西安碑林,称“陕本”或“西庙堂碑”;一在成武,称“成武本”或“东庙堂碑”。现由县文物室收藏。

评分武周长安三年(公元703年)武后命相王旦重摹刻。楷书。三十五行,行六十四字。额篆书六字。原刻拓本在北宋时已不多见。宋黄庭坚云:〖顷见摹刻虞永兴《孔子庙碑》,甚不厌人意,意亦疑为工太速。今观旧刻,虽姿媚而造笔之势甚遭,固知名下无虚土地。〗重刻一石今亦不传。目前所存精品古拓,仅清人李宗瀚所藏一本,喧传作为〖四宝之一〗,已影印行世,但原拓已流入日本,藏三井家。可能半属唐拓。

评分孔子庙堂碑:唐虞世南撰文并书,正楷。现存摹刻有二:一在西安碑林,称“陕本”或“西庙堂碑”;一在成武,称“成武本”或“东庙堂碑”。现由县文物室收藏。

评分武周长安三年(公元703年)武后命相王旦重摹刻。楷书。三十五行,行六十四字。额篆书六字。原刻拓本在北宋时已不多见。宋黄庭坚云:〖顷见摹刻虞永兴《孔子庙碑》,甚不厌人意,意亦疑为工太速。今观旧刻,虽姿媚而造笔之势甚遭,固知名下无虚土地。〗重刻一石今亦不传。目前所存精品古拓,仅清人李宗瀚所藏一本,喧传作为〖四宝之一〗,已影印行世,但原拓已流入日本,藏三井家。可能半属唐拓。

评分感觉很一般般,印刷质量还算对得起这价钱!!

评分《孔子庙堂碑》有数种,以唐虞世南所书最有名,故单称《孔子庙堂碑》或《夫子庙堂碑》,多指此碑。唐武德九年(公元626年)刻。虞世南撰书。为初唐碑刻中杰出之作,亦为历代金石学家和书法家公认之虞书妙品。据谓刻成以后车马填集碑下,捶拓无虚日(见清孙承泽《庚子销夏记》)。故不久,碑石既毁。碑文内容是记高祖立孔德伦为褒圣侯并新修孔庙事。又传贞观间(公元627年——649年)仅拓数十纸赐近臣,未几既毁。

评分感觉很一般般,印刷质量还算对得起这价钱!!

评分好

评分《孔子庙堂碑》有数种,以唐虞世南所书最有名,故单称《孔子庙堂碑》或《夫子庙堂碑》,多指此碑。唐武德九年(公元626年)刻。虞世南撰书。为初唐碑刻中杰出之作,亦为历代金石学家和书法家公认之虞书妙品。据谓刻成以后车马填集碑下,捶拓无虚日(见清孙承泽《庚子销夏记》)。故不久,碑石既毁。碑文内容是记高祖立孔德伦为褒圣侯并新修孔庙事。又传贞观间(公元627年——649年)仅拓数十纸赐近臣,未几既毁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有