具体描述

内容简介

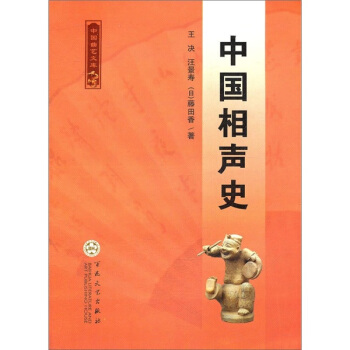

《中国相声史》分三编,并附录《北京传统相声目录》、《新中国成立后相声新作目录(北京地区部分曲目)》、《相声师承关系表》。目录

第一编第一章 古代“俳优”

第一节 “俳优”是什么

第二节 “俳优”的活动

第三节 “俳优”和相声

第二章 历代笑话

第一节 历代笑话风貌

第二节 笑话大王侯白

第三节 笑话和相声

第三章 “参军戏”

第一节 “参军戏”的由来

第二节 “参军戏”的特点

第三节 “参军戏”和相声

第四章 宋代百戏

第一节 与相声的“说”相关的艺术形式

第二节 与相声的“学”相关的艺术形式

第三节 与相声中文字游戏相关的艺术形式

第二编

第一章 “相声”考略

第二章 建立行业

第三章 “撂地”作艺

第四章 繁衍成长

第五章 “说”、“学”、“逗”、“唱”

第六章 漫话“柳活”

第七章 杰作探源

第八章 名家评点

第九章 优秀传统

第十章 艺海沧桑

第三编

第一章 1949年到1956年

第一节 相声改进小组

第二节 老舍与相声

第三节 相声向全国普及

第四节 从相声《买猴》谈起

附录

(一)北京传统相声目录

(二)新中国成立后相声新作目录(北京地区部分曲目)

(三)相声师承关系表

前言/序言

用户评价

我必须承认,这本书的知识密度大到需要我反复重读才能消化。它不是那种能让人一口气读完的轻松读物,更像是一本需要泡茶、细品的工具书。最让我震撼的是它对相声内部“行话”和“规矩”的揭示。比如,关于“垫话”、“使坏”、“翻包袱”这些术语,作者不仅给出了定义,还结合具体的历史案例,展示了它们在不同时期是如何被运用和被规训的。这让我意识到,相声这门艺术背后有着一套极其严密且复杂的“潜规则”和传承体系,远比我们想象的要“江湖”得多。有些段落涉及到了不同地域、不同码头之间的竞争与融合,读起来简直像在看一部微观的商业竞争史。而且,作者对不同“流派”的划分和论述,非常有说服力,他不会简单地褒贬某一家,而是客观地分析了他们的审美取向、技法侧重以及对后世的影响。这本书更像是一本“相声行家培养手册”,它强迫读者从一个更专业的角度去审视和欣赏这种艺术形式,极大地提升了我对相声鉴赏的门槛。

评分如果用一个词来形容这本书的阅读感受,那就是“严谨而充满烟火气”。作者在处理历史遗留问题,尤其是那些涉及政治敏感时期的相声作品时,展现出了极高的分寸感和洞察力。他既没有回避历史的曲折与艺术的妥协,也没有采取过于批判或美化的态度,而是沉稳地陈述了艺术家们在特定环境下所能做出的选择。这种冷静客观的叙述方式,反而让故事更加引人入胜。我印象最深的是关于“返场”和“返本”的艺术规范讨论,作者详细分析了这些看似琐碎的舞台习惯,背后蕴含着对观众心理的精准拿捏和对艺术生命力的维护。整本书的行文如同一个经验老到的说书人,娓娓道来,节奏张弛有度。即便是对于那些我早已耳熟能详的段子,在作者的解读下,其结构、包袱的安置点,乃至演员的语气停顿,都变得清晰可辨,仿佛是第一次在书本上“看懂”了一个完美的笑料是如何被构建起来的。这本书是了解相声艺术内核的必读之作,没有之一。

评分这本书的视角非常宏大,它将相声的起源与整个中国民间说唱艺术的谱系紧密联系起来,而非孤立地看待。我特别喜欢作者在开头部分对“说唱艺术的共同母题”的探讨,这种跨界的比较分析,让人对传统文化有了更立体的认识。它没有将相声局限在“滑稽”的范畴,而是将其置于清末民初市民娱乐生活、商业文化乃至思想解放运动的大背景下去考察。比如,它如何论证了早期相声对西方马戏、滑稽剧的借鉴与本土化改造的过程,这部分写得极其精彩,充满了动态的文化交流感。读到这里,我脑海中浮现的画面不再是狭小的茶馆,而是整个都市文化的勃兴。此外,书中对女性相声演员的探讨,虽然篇幅不长,但切入点非常犀利,指出了她们在那个男权社会中生存的艰难与艺术上的突破,这使得整部作品的视野更加开阔和具有人文关怀。它不仅仅是一部“艺术史”,更是一部“社会生活史”。

评分这本书的叙事结构和文本的精细度,给我留下了极其深刻的印象。它没有采取那种流水账式的编年体叙述,而是采取了一种“专题切入+历史脉络穿插”的混合模式,使得阅读体验富有层次感。例如,它会用相当大的篇幅专门讨论“贯口”这一核心技巧是如何从早期的口技中分离出来,并最终演变成相声中的重要组成部分,这个分析过程简直像是在解剖一个精密的机械装置,每一个齿轮的咬合都解释得清清楚楚。我注意到作者在引用史料时非常审慎,很多看似八卦的传闻,他都会通过交叉对比不同年代的笔记、报刊记录,来判断其可信度,这体现了极高的学术素养。但即便如此,文字本身却保持着一种近乎口语化的流畅性,这在严肃的历史著作中是很难得的。读到某一章节时,我甚至能感受到作者在试图还原那个特定年代的舞台氛围,他不仅仅是在记录“发生了什么”,更是在描绘“当时是什么感觉”。对于一个对中国近现代文化史有兴趣的普通读者来说,这本书提供了一个绝佳的视角,它让相声不再是简单的笑料集合,而是一部浓缩的社会变迁史。

评分这本书简直是打开了新世界的大门,让我对我们传统曲艺的了解达到了一个前所未有的深度。我原以为相声就是舞台上那些逗乐的段子,看看光盘或者听听录音就足够了,但读了这本书才发现,背后蕴含的文化积淀和历史变迁是何等丰富和复杂。它不仅仅是罗列了哪些名家说过什么段子,而是细致地梳理了相声从早期的“说相声”到后来的“对口相声”、“单口相声”的流派形成与风格演变。作者对不同历史时期的社会背景与相声艺术之间的相互影响分析得极其到位,比如抗战时期相声如何承载民间疾苦和爱国情怀,解放后又是如何进行“改造”和创新。我特别欣赏它在描述那些已逝艺术家的段落时,那种饱含敬意的笔触,仿佛能让人穿越时空,亲眼目睹马三立先生在台上的那种“蔫坏”的幽默,或是侯宝林大师在革新传统时所经历的挣扎与坚持。阅读过程中,我常常需要停下来,去查阅一些历史名词和旧时社会风貌的资料,这无疑增加了阅读的厚度,让我体验到了一种探索历史的乐趣。这本书的价值,绝非一般的“相声选本”所能比拟,它是一部严肃的艺术史著作,同时又因其主题的生动性,读起来毫不枯燥,反而充满了人情味。

评分很好,很实用浅显易懂,学习中

评分在旧版和新版的出版过程中,我们得到了中国艺术研究院的包澄洁老师、蔡源莉老师以及各位中国曲艺界人士的帮助和支持,在此深表感谢!最后,特别感谢编辑耐心等待懒惰迟笔的我把这篇序文写完。

评分一直在找的一本书!很满意。

评分好书,一直想买,今天终于买到手了。详细介绍中国相声史

评分很不错的东东!很不错的东东!

评分在旧版和新版的出版过程中,我们得到了中国艺术研究院的包澄洁老师、蔡源莉老师以及各位中国曲艺界人士的帮助和支持,在此深表感谢!最后,特别感谢编辑耐心等待懒惰迟笔的我把这篇序文写完。

评分不是说想自己说,只是懂得更多一点,总不是坏事

评分《中国相声史》出版不久,中国相声界经历了一段比较寂寞的时代。人们关注更多的是小品,我们相声爱好者因很少能听到和看到相声而发愁。而近年来,随着小剧场文化的发展又给予相声广阔的天地,带动起大量年轻的艺人和观众,迎来了又一股相声热,有时还为今天到哪个相声场子去听相声而头疼呢。王决老师和汪景寿老师如果看到了这样的相声盛况,一定会非常高兴的,可惜他们已经不在了。《中国相声史》新的篇章就等着年轻的一代去写吧。我也期待着!

评分在旧版和新版的出版过程中,我们得到了中国艺术研究院的包澄洁老师、蔡源莉老师以及各位中国曲艺界人士的帮助和支持,在此深表感谢!最后,特别感谢编辑耐心等待懒惰迟笔的我把这篇序文写完。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![MoMA的绘画和雕塑 [Painting and Sculpture at The Museum of Modern Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12012401/5833c1a7N2d98e295.jpg)

![西班牙高等艺术院校专业绘画课程:色彩手册 [The Practical Handbook of Color] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12068736/58453156N1061051b.jpg)

![中国电影通史(套装1-2册) [General History of Chinese Film] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12070620/58468627N56d9d8a4.jpg)