具体描述

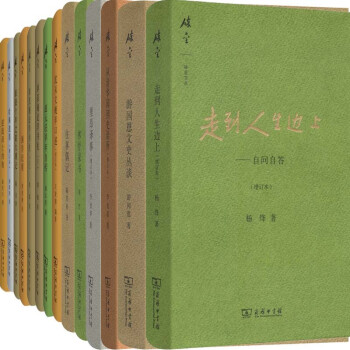

本店有:碎金文丛系列 第1辑+第2辑+第3辑 全18册 定价:622元

哈佛遗墨

迎中国的文艺复兴

东瀛印象记

逆流而上的鱼

浪迹十年之行旅记闻

浪迹十年之联大琐记

沈从文晚年口述

冠英说诗

赵元任早年自传

困学纪程

冰茧庵论学书札(上下册)

到人生边上

往事偶记

林纾家书

里昂译事

从清华园到史语所

游国恩文史丛谈

作 者 赵元任 著 出 版 社 商务印书馆 出版时间 2014-11-1 ISBN 9787100104180

人人大概都有这种经验:回想到早的时候儿的事情,常常儿会想出一个全景出来,好像一幅画儿或一张照片似的,可是不是个活动电影。——赵元任

赵元任先生的这本小书,记述他从童年到青年的成长经历,不作总结,不讲感悟,纯是生活的实录,又常常夹以有趣的故事和俏皮话,读来妙趣横生。本书虽只记叙了其部分的人生,却生动反映出这位语言学家多方面的天分:对语言的兴趣,对声音的敏感,对音律的兴味,以及由此生发的研究精神——这些都隐约导出了未来学问家的路径。

作者简介

赵元任(1892-1982),著名的语言学家、作曲家,被称为汉语言学之父,中国科学社创始人之一。曾任职于清华大学、中央研究院、哈佛大学、耶鲁大学、加州大学柏克莱分校等知名院校,撰有《中国话的文法》、《语言问题》、《现代吴语的研究》等现代语言学、方言学经典著作,《教我如何不想他》、《也是微云》、《海韵》等艺术歌曲。

关于我的名字

第1部分?早年回忆

一、 东一片儿西一段儿

二、 我的家跟我住的家

三、 我小时候儿说的话

四、 上学念书

五、 变乱跟变故

六、 回南边

七、 到了常州

第二部分?我的第二个九年

一、 介绍

二、 老家的生活

三、 变故和灾祸

四、 苏州一年

五、 第1次进学堂

六、 南京三年

七、 “第二回”停留北京

第三部分?美国十年

一、 介绍

二、 在康奈尔的日子

三、 哈佛研究院

四、 风城芝加哥

五、 柏克莱的一个学期

六、 在康奈尔教物理

七、 给罗素做翻译和结婚

译后记

在线试读部分章节赵如兰女士序

绍唐先生来信说希望把父亲写的“早年回忆”印成一本纪念他的单行本出版,并且要我写个短序。

这个回忆是父亲写他从小到九岁之间的事,因为本来写了当语言教材用的(Readings in Sayable Chinese Part Ⅱ中间的一部分),父亲故意写的是完全地道的口语体裁。有些关于他亲自看到的中国风俗习惯的事,他写得很仔细。这当然对于研究中国社会、中国文化的学生们会特别有兴趣的。

我自己一边看看也回想到我从小儿就知道父亲喜欢搞很多玩意儿,例如他爱玩风筝。他讲的清明那天,人人都要把风筝的线割断了放走风筝的事,我也记得很清楚,到我们玩风筝的时候,他还是那么办。他喜欢弄光学的东西,所以家里有一大堆他照的立体照片。他对天文总有兴趣,每逢有日蚀、月蚀,不管什么时候,什么地方,总是把我们全家大大小小都拖了出去看。从他的回忆,我们可以看出这些嗜好是他自己从小就已经养成了。

父亲讲到他小时在家中读唐诗,这也使我想到他床头总有一本《唐诗三百首》。他在医院的时候,我也给他带了本放在床头上。记得他去世的前一晚,他还在用他那沙沙的嗓子,用常州音读“……星垂平野阔,月涌大江流……”

如兰

一九八三年正月二十六日

译后记

赵元任先生是中国现代语言学的大师,也是创作和翻译的能手,这次受命翻译他的《赵元任早年自传》,对笔者来说确实是个不小的挑战。此书的第1部分,赵先生早是以中文写的,这自然为翻译提供了典范性的参照,可以从中揣摩他的文字风格和习惯,然而在方便之余,也使得译文“相形见绌”的风险陡增。赵先生活泼而富于情趣的语言具有一种独特的魅力,不是通过简单的模仿就能获得的。

尽管如此,用赵先生特有的中文笔调来翻译他的英文,仍然是一件值得尝试和努力的工作。风格上的逼肖固然是几乎不可能达到的目标,但是一些特定的用词和表达习惯还是有迹可循,这也是笔者着力的地方。专有名词(人名和地名)都尽可能遵照赵先生自己的用法,赵先生行文中独具特色的词汇,译文中也尽量照例采用,例如“横是”(意为反正、总是)、“赶头儿”(意为开始)等,皆属此类。由具体的实处入手,或可传达赵先生笔调风味之一二。

本书第1部分,赵先生

赵先生在这本小书中,记述他从童年到青年的成长经历,不作总结,不讲感悟,纯是生活的实录,又常常夹以有趣的故事和俏皮话,读来妙趣横生,可见作者一片赤子之心。书中时而提到当时的一些人名、地名和历史事件,为读者阅读方便计,笔者都尽可能地加上了注释。无论是译文还是注释,恐怕都不免错讹之处,还望读者多多批评指正。

季剑青

二〇一三年九月十二日于京北风雅园

用户评价

最近翻阅了一本关于现代建筑美学与城市规划的专业书籍,内容侧重于功能主义在特定气候带下的适应性研究。这本书的图文排版极为考究,大量的剖面图、力学分析图以及不同时代建筑的对比照片,使得理论的阐述变得直观有力。它不仅仅停留在对“形式美”的赞颂,而是深入探讨了建筑如何影响居住者的心理舒适度和社区的活力。比如,书中对比了两种不同采光设计对室内光照均匀度的影响,并引用了神经科学的研究成果来佐证开放式空间对提升创造力的积极作用。这种将人文关怀与严谨的工程科学紧密结合的写作方式,非常对我的胃口。它让我意识到,一个优秀的城市空间,绝不是钢筋水泥的堆砌,而是一个精心设计的“容器”,它承载着人们的生活方式和文化习惯。这本书读完后,我再走在城市里,对那些高楼大厦的结构和布局,都会多一分审视和思考。

评分我最近入手了一部描绘上世纪三四十年代江南水乡生活的长篇小说,那文笔,简直是流淌出来的画面感。作者对环境细节的捕捉极其精准,无论是清晨薄雾中乌篷船划破水面的声音,还是老宅里斑驳的木窗上映下的光影,都写得栩栩如生,让人仿佛能闻到空气中潮湿的泥土和艾草的清香。这部小说的主线是一个家族在时代变迁中的兴衰荣辱,但最打动我的是它对“日常”的细腻刻画。它没有宏大的战争场面,却在琐碎的家庭矛盾、邻里之间的微妙关系中,折射出了整个社会的转型期所带来的阵痛与坚韧。特别是对女性角色命运的描摹,既有传统约束下的隐忍,又能在关键时刻爆发出惊人的生命力,那种复杂的情感层次,远非扁平化的叙事所能企及。读完这本书,我感觉自己像是做了一个悠长而温暖的梦,梦里有旧时的月光、绵长的吴侬软语,以及那些永远回不去的旧时光。

评分最近沉迷于一本探讨哲学思辨的译著,那本书的结构极其严谨,每一章都像是一层层剥开洋葱,直到触及核心的概念。作者擅长运用大量的逻辑推导和跨学科的引证,从现象学的角度切入,深入剖析了“自我意识”的边界问题。我尤其欣赏它在处理复杂概念时所展现出的耐心和清晰度。比如,在讨论主体性建构时,它引用了维特根斯坦的语言游戏理论,又联系到笛卡尔的“我思”,这种融会贯通的能力,使得原本晦涩难懂的哲学论述变得具有可操作性的思考路径。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一场智力上的“角力”。你必须全神贯注,跟上作者跳跃性的思维节奏,稍有走神,可能就会错过关键的论证链条。读完之后,我感觉自己的思维方式都有了微妙的提升,看待日常问题时,会不自觉地进行更深层次的结构性分析。对于那些习惯于接受既定答案的读者来说,这本书或许会带来一些挑战,但对于渴望挑战思维极限的人来说,绝对是一场盛宴。

评分这套书的书名真是充满了历史的厚重感和知识的芬芳。我最近刚读完一套关于中国近现代史的口述实录,那种亲历者的视角,让那些教科书上的冰冷文字瞬间变得鲜活起来。特别是关于知识分子在特定历史时期的选择和挣扎,读来让人感慨万千。比如,有位老先生的回忆录里,详细描述了他在抗战时期颠沛流离,却依然坚持学术研究的艰辛。那种精神力量,不是靠几句口号就能概括的,而是渗透在每一次艰难的抉择和每一次深夜的伏案之中。我记得书中有一段讲到他们如何冒着风险保护一批珍贵的古籍善本,那种对文化的敬畏和责任感,让我深刻体会到,真正的学者是如何将自己的命运与民族的文化血脉紧密相连的。这本书的叙事风格非常朴实,没有过多华丽的辞藻,却在平淡的记述中蕴含着强大的情感冲击力,让人读完后久久不能平静,甚至会反思自己当下的生活态度和价值取向。它不仅仅是一段历史的记录,更像是一面镜子,映照出个体在时代洪流中的坚守与不易。

评分我前阵子看了一本关于中亚古丝绸之路贸易网络变迁的学术专著,那资料搜集之详尽,真令人叹为观止。作者似乎跑遍了沿线国家的档案馆和博物馆,将考古发现、贸易记录、宗教典籍中的碎片化信息,整合构建出一个宏大的贸易生态图景。这本书最大的亮点在于其打破了传统的“中心与边缘”叙事模式,强调了不同文化节点之间双向互动和相互影响的复杂性。例如,它细致地分析了某种玻璃制造技术如何从波斯传入中国,以及中国的丝绸图案又是如何反过来影响了拜占庭的艺术风格。这种多源头、多路径的分析方法,彻底颠覆了我过去对丝路单向输出的刻板印象。阅读过程中,我仿佛乘坐着骆驼商队,穿越了广袤的沙漠与高山,亲历了不同文明在交汇点上产生的奇妙化学反应。这本书不仅是历史研究的杰作,更是一部关于人类交流史的恢弘史诗。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有