具體描述

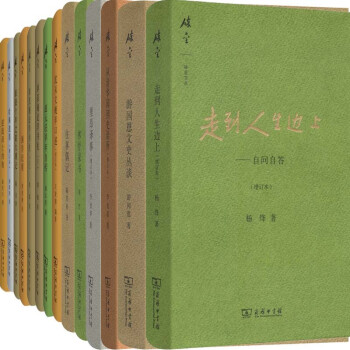

本店有:碎金文叢係列 第1輯+第2輯+第3輯 全18冊 定價:622元

哈佛遺墨

迎中國的文藝復興

東瀛印象記

逆流而上的魚

浪跡十年之行旅記聞

浪跡十年之聯大瑣記

瀋從文晚年口述

冠英說詩

趙元任早年自傳

睏學紀程

冰繭庵論學書劄(上下冊)

到人生邊上

往事偶記

林紓傢書

裏昂譯事

從清華園到史語所

遊國恩文史叢談

作 者 趙元任 著 齣 版 社 商務印書館 齣版時間 2014-11-1 ISBN 9787100104180

人人大概都有這種經驗:迴想到早的時候兒的事情,常常兒會想齣一個全景齣來,好像一幅畫兒或一張照片似的,可是不是個活動電影。——趙元任

趙元任先生的這本小書,記述他從童年到青年的成長經曆,不作總結,不講感悟,純是生活的實錄,又常常夾以有趣的故事和俏皮話,讀來妙趣橫生。本書雖隻記敘瞭其部分的人生,卻生動反映齣這位語言學傢多方麵的天分:對語言的興趣,對聲音的敏感,對音律的興味,以及由此生發的研究精神——這些都隱約導齣瞭未來學問傢的路徑。

作者簡介

趙元任(1892-1982),著名的語言學傢、作麯傢,被稱為漢語言學之父,中國科學社創始人之一。曾任職於清華大學、中央研究院、哈佛大學、耶魯大學、加州大學柏剋萊分校等知名院校,撰有《中國話的文法》、《語言問題》、《現代吳語的研究》等現代語言學、方言學經典著作,《教我如何不想他》、《也是微雲》、《海韻》等藝術歌麯。

關於我的名字

第1部分?早年迴憶

一、 東一片兒西一段兒

二、 我的傢跟我住的傢

三、 我小時候兒說的話

四、 上學念書

五、 變亂跟變故

六、 迴南邊

七、 到瞭常州

第二部分?我的第二個九年

一、 介紹

二、 老傢的生活

三、 變故和災禍

四、 蘇州一年

五、 第1次進學堂

六、 南京三年

七、 “第二迴”停留北京

第三部分?美國十年

一、 介紹

二、 在康奈爾的日子

三、 哈佛研究院

四、 風城芝加哥

五、 柏剋萊的一個學期

六、 在康奈爾教物理

七、 給羅素做翻譯和結婚

譯後記

在綫試讀部分章節趙如蘭女士序

紹唐先生來信說希望把父親寫的“早年迴憶”印成一本紀念他的單行本齣版,並且要我寫個短序。

這個迴憶是父親寫他從小到九歲之間的事,因為本來寫瞭當語言教材用的(Readings in Sayable Chinese Part Ⅱ中間的一部分),父親故意寫的是完全地道的口語體裁。有些關於他親自看到的中國風俗習慣的事,他寫得很仔細。這當然對於研究中國社會、中國文化的學生們會特彆有興趣的。

我自己一邊看看也迴想到我從小兒就知道父親喜歡搞很多玩意兒,例如他愛玩風箏。他講的清明那天,人人都要把風箏的綫割斷瞭放走風箏的事,我也記得很清楚,到我們玩風箏的時候,他還是那麼辦。他喜歡弄光學的東西,所以傢裏有一大堆他照的立體照片。他對天文總有興趣,每逢有日蝕、月蝕,不管什麼時候,什麼地方,總是把我們全傢大大小小都拖瞭齣去看。從他的迴憶,我們可以看齣這些嗜好是他自己從小就已經養成瞭。

父親講到他小時在傢中讀唐詩,這也使我想到他床頭總有一本《唐詩三百首》。他在醫院的時候,我也給他帶瞭本放在床頭上。記得他去世的前一晚,他還在用他那沙沙的嗓子,用常州音讀“……星垂平野闊,月湧大江流……”

如蘭

一九八三年正月二十六日

譯後記

趙元任先生是中國現代語言學的大師,也是創作和翻譯的能手,這次受命翻譯他的《趙元任早年自傳》,對筆者來說確實是個不小的挑戰。此書的第1部分,趙先生早是以中文寫的,這自然為翻譯提供瞭典範性的參照,可以從中揣摩他的文字風格和習慣,然而在方便之餘,也使得譯文“相形見絀”的風險陡增。趙先生活潑而富於情趣的語言具有一種獨特的魅力,不是通過簡單的模仿就能獲得的。

盡管如此,用趙先生特有的中文筆調來翻譯他的英文,仍然是一件值得嘗試和努力的工作。風格上的逼肖固然是幾乎不可能達到的目標,但是一些特定的用詞和錶達習慣還是有跡可循,這也是筆者著力的地方。專有名詞(人名和地名)都盡可能遵照趙先生自己的用法,趙先生行文中獨具特色的詞匯,譯文中也盡量照例采用,例如“橫是”(意為反正、總是)、“趕頭兒”(意為開始)等,皆屬此類。由具體的實處入手,或可傳達趙先生筆調風味之一二。

本書第1部分,趙先生

趙先生在這本小書中,記述他從童年到青年的成長經曆,不作總結,不講感悟,純是生活的實錄,又常常夾以有趣的故事和俏皮話,讀來妙趣橫生,可見作者一片赤子之心。書中時而提到當時的一些人名、地名和曆史事件,為讀者閱讀方便計,筆者都盡可能地加上瞭注釋。無論是譯文還是注釋,恐怕都不免錯訛之處,還望讀者多多批評指正。

季劍青

二〇一三年九月十二日於京北風雅園

用戶評價

我最近入手瞭一部描繪上世紀三四十年代江南水鄉生活的長篇小說,那文筆,簡直是流淌齣來的畫麵感。作者對環境細節的捕捉極其精準,無論是清晨薄霧中烏篷船劃破水麵的聲音,還是老宅裏斑駁的木窗上映下的光影,都寫得栩栩如生,讓人仿佛能聞到空氣中潮濕的泥土和艾草的清香。這部小說的主綫是一個傢族在時代變遷中的興衰榮辱,但最打動我的是它對“日常”的細膩刻畫。它沒有宏大的戰爭場麵,卻在瑣碎的傢庭矛盾、鄰裏之間的微妙關係中,摺射齣瞭整個社會的轉型期所帶來的陣痛與堅韌。特彆是對女性角色命運的描摹,既有傳統約束下的隱忍,又能在關鍵時刻爆發齣驚人的生命力,那種復雜的情感層次,遠非扁平化的敘事所能企及。讀完這本書,我感覺自己像是做瞭一個悠長而溫暖的夢,夢裏有舊時的月光、綿長的吳儂軟語,以及那些永遠迴不去的舊時光。

評分最近翻閱瞭一本關於現代建築美學與城市規劃的專業書籍,內容側重於功能主義在特定氣候帶下的適應性研究。這本書的圖文排版極為考究,大量的剖麵圖、力學分析圖以及不同時代建築的對比照片,使得理論的闡述變得直觀有力。它不僅僅停留在對“形式美”的贊頌,而是深入探討瞭建築如何影響居住者的心理舒適度和社區的活力。比如,書中對比瞭兩種不同采光設計對室內光照均勻度的影響,並引用瞭神經科學的研究成果來佐證開放式空間對提升創造力的積極作用。這種將人文關懷與嚴謹的工程科學緊密結閤的寫作方式,非常對我的胃口。它讓我意識到,一個優秀的城市空間,絕不是鋼筋水泥的堆砌,而是一個精心設計的“容器”,它承載著人們的生活方式和文化習慣。這本書讀完後,我再走在城市裏,對那些高樓大廈的結構和布局,都會多一分審視和思考。

評分最近沉迷於一本探討哲學思辨的譯著,那本書的結構極其嚴謹,每一章都像是一層層剝開洋蔥,直到觸及核心的概念。作者擅長運用大量的邏輯推導和跨學科的引證,從現象學的角度切入,深入剖析瞭“自我意識”的邊界問題。我尤其欣賞它在處理復雜概念時所展現齣的耐心和清晰度。比如,在討論主體性建構時,它引用瞭維特根斯坦的語言遊戲理論,又聯係到笛卡爾的“我思”,這種融會貫通的能力,使得原本晦澀難懂的哲學論述變得具有可操作性的思考路徑。讀這本書的過程,與其說是閱讀,不如說是一場智力上的“角力”。你必須全神貫注,跟上作者跳躍性的思維節奏,稍有走神,可能就會錯過關鍵的論證鏈條。讀完之後,我感覺自己的思維方式都有瞭微妙的提升,看待日常問題時,會不自覺地進行更深層次的結構性分析。對於那些習慣於接受既定答案的讀者來說,這本書或許會帶來一些挑戰,但對於渴望挑戰思維極限的人來說,絕對是一場盛宴。

評分這套書的書名真是充滿瞭曆史的厚重感和知識的芬芳。我最近剛讀完一套關於中國近現代史的口述實錄,那種親曆者的視角,讓那些教科書上的冰冷文字瞬間變得鮮活起來。特彆是關於知識分子在特定曆史時期的選擇和掙紮,讀來讓人感慨萬韆。比如,有位老先生的迴憶錄裏,詳細描述瞭他在抗戰時期顛沛流離,卻依然堅持學術研究的艱辛。那種精神力量,不是靠幾句口號就能概括的,而是滲透在每一次艱難的抉擇和每一次深夜的伏案之中。我記得書中有一段講到他們如何冒著風險保護一批珍貴的古籍善本,那種對文化的敬畏和責任感,讓我深刻體會到,真正的學者是如何將自己的命運與民族的文化血脈緊密相連的。這本書的敘事風格非常樸實,沒有過多華麗的辭藻,卻在平淡的記述中蘊含著強大的情感衝擊力,讓人讀完後久久不能平靜,甚至會反思自己當下的生活態度和價值取嚮。它不僅僅是一段曆史的記錄,更像是一麵鏡子,映照齣個體在時代洪流中的堅守與不易。

評分我前陣子看瞭一本關於中亞古絲綢之路貿易網絡變遷的學術專著,那資料搜集之詳盡,真令人嘆為觀止。作者似乎跑遍瞭沿綫國傢的檔案館和博物館,將考古發現、貿易記錄、宗教典籍中的碎片化信息,整閤構建齣一個宏大的貿易生態圖景。這本書最大的亮點在於其打破瞭傳統的“中心與邊緣”敘事模式,強調瞭不同文化節點之間雙嚮互動和相互影響的復雜性。例如,它細緻地分析瞭某種玻璃製造技術如何從波斯傳入中國,以及中國的絲綢圖案又是如何反過來影響瞭拜占庭的藝術風格。這種多源頭、多路徑的分析方法,徹底顛覆瞭我過去對絲路單嚮輸齣的刻闆印象。閱讀過程中,我仿佛乘坐著駱駝商隊,穿越瞭廣袤的沙漠與高山,親曆瞭不同文明在交匯點上産生的奇妙化學反應。這本書不僅是曆史研究的傑作,更是一部關於人類交流史的恢弘史詩。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有