具体描述

编辑推荐

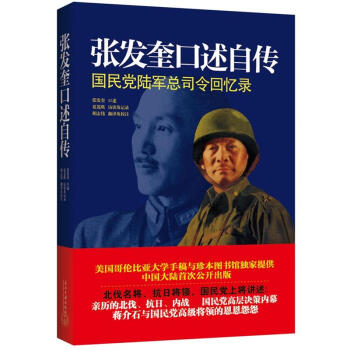

美国哥伦比亚大学手稿与珍本图书馆提供,中国大陆首次公开出版。北伐名将、抗日将领、国民党上次讲述:亲历的北伐、抗日、内战、国民党高层决策内幕,蒋介石与国民党高级将领的恩恩怨怨。

内容简介

张发奎是国民党陆军二级上将,曾任国民党陆军总司令。北伐战争中担任被誉为“铁军”的第四军第十二师师长、军长。抗战时,率部参加了淞沪会战与武汉会战,指挥了桂柳会战及反攻广州之役。《张发奎口述自传:国民党陆军总司令回忆录》是张发奎晚年向美国哥伦比亚大学学者口述的自传,因涉及大量敏感人事隐秘,他要求部分章节内容须在自己身后才可发表。传中不仅缕述了张发奎与蒋介石的复杂关系及不同时期张发奎对蒋介石的看法和评论,更道出了国民党内的种种秘密,比较了他跟中国共两党及人物的品格,词锋极为犀利。他对蒋介石、宋美龄、宋子文、白崇禧、汪精卫等的批评,都直言不讳。

《张发奎口述自传:国民党陆军总司令回忆录》访谈者以张发奎私人日记、电报、信函、公文为线索,按年代询问张发奎在每个历史事件中的亲身感受与目击真相,且与有关军政人物的访谈记录、历史文献核对考证;译者为书中涉及的风云人物加注了简历,配印了100多幅珍贵照片、作战地图、战斗序列表等。因此,《张发奎口述自传:国民党陆军总司令回忆录》史料价值弥足珍贵,堪称20世纪中国历史的缩影,也是一部具体而微的北伐、抗日、国共战争史。

作者简介

张发奎,国民党陆军二级上将,曾任国民党陆军总司令。北伐战争中担任被誉为“铁军”的第四军第十二师师长、军长。蒋介石称张发奎是模范军人,劝张不要搞政治,集中精力于军事任务,前途无量。曾经是汪精卫的信徒,称“只要追随汪精卫,就不会迷失方向”。

在张发奎的部属中可以列出一批中共名将:叶挺、贺龙、叶剑英、林彪、张云逸、周士第……

内页插图

目录

第一章 早年岁月(1896年至1920年5月)第二章 粤军(1920年5月至10月)

第三章 在广东的军伍生涯(1920年11月至1925年6月)

第四章 军队整编:第十二师(1925年6月至1926年6月)

第五章 北伐中的“铁军”(1926年6月至1927年4月)

第六章 第二次北伐与南昌暴动(1927年4月至8月)

第七章 广州政变与广州暴动;隐退(1927年8月至1929年初)

第八章 从镇压到合作:同桂系的关系(1929年初至1931年5月)

第九章 政治与旅行(1931年5月至1936年初)

第十章 闽赣浙皖边区与苏浙边区(1936年初至1937年7月)

第十一章 淞沪会战与武汉会战(1937年7月至1938年)

第十二章 第四战区(上)(1938年冬至1939年9月)

第十三章 第四战区(下)(1939年10月至1944年春)

第十四章 四战区与越南(1940年至1944年)

第十五章 桂柳会战(1944年春至12月)

第十六章 准备反攻(1944年12月至1945年8月)

第十七章 接收广东(1945年8月中旬至1945年底)

第十八章 广州行营(1946年至1947年)

第十九章 内战失利(1947年11月至1950年)

第二十章 创建第三势力的努力以及类似的牵连(1950年至1962年)

第二十一章 在香港的日子(1949年6月以后)

译注参考书目

译注后记

精彩书摘

我常常去湛江,在那儿我见到陈学谈——当地类似杜月笙的江湖老大,人人叫他“大老爷”。那些日子发生了不少奇怪的事。陈济棠的十一师与我的十二师奉命进攻海南,但我们没有足够的渡海船舶,只能先渡一个师,第四军军部命令陈济棠先渡。由于我师刚刚成立,理应陈济棠先行,但他不肯。我们在第四军军部开会,军长李济深要我先渡。我提出条件:谁先登陆海口就颁三千大洋奖金,李济深同意了。现在回想起来,接受任务时要先开出奖金条款,这当然很不合理。情报工作方面,当我师接到进击海南的指令后,师部参谋处就在广州湾设立了情报机构,它派遣商人或农民去海南侦察敌情。有时是由我师情报人员训练他们。有时我们派遣参谋人员去收集情报,但次数很少,因为军人很容易被识破——军帽的帽檐会在军人的额头留下深刻的印痕,容易因此泄密,导致穿帮。我军抓到了可疑人员,都是用这一办法来识别是否奸细的。另一原因是我们只能派遣战斗地点的本地人,而参谋人员中难以寻找这类人士。

我们从不同来源获取情报。例如,海南岛西部儋县人王鸿饶同意归附我们,他向我们报告了守军驻地情况。情报费用是由一个特别基金支付的,师部参谋处处长向我报销所需经费,我便从经理处调款,然后向上级呈报核销。

拟订作战计划时,第四军军部决定进击海南岛的战略原则:十二师先发起攻击,军部指挥十一师跟进。按照这些原则,我决定如何完成任务。

我的参谋长指导参谋处拟订作战草案,描绘出不同的行动步骤以及可能遭遇的问题。计划草拟完竣,我就召集会议。参谋长和作战处处长,参与计划的参谋人员以及各团长,甚至驻地不远的团级参谋主任都要出席,保罗当然要到。我先要求他们对作战草案提出意见,我会听取不同意见,但最后决定权在于我。有些师长从来不召开作战会议,而只是咨询他们的参谋长。

参谋处长在拟订作战计划时不需要咨询经理处的意见。在作战会议上,我会向经理处以及其他部门军官征求意见。作出决定后,我就命令经理处作出准备,经理处长向第四军军部领取必要的军火与其他军需物资。他几乎是有求必应,否则我会出面力争。

……

前言/序言

在线试读

《张发奎口述自传》内容相关张发奎84岁离世,亲历了20世纪中国历史的许多重大事件。他所结交或过招、对抗过的现代名人既有国共两党党政军要员,也有名流绅商、各系军阀、情报特工,甚至帮会豪强、汉奸土匪,还有美英、苏俄在华顾问、官员,越南、朝鲜等国人士,等等。因此,他的自传堪称20世纪中国历史的缩影,也是一部具体而微的北伐、抗日、国共战争史,具有弥足珍贵的史料价值。

用户评价

读罢此书,我感觉仿佛穿越回了那个波澜壮阔的年代。作者以一种极其真挚、不加修饰的笔触,将自己的平生经历娓娓道来。他没有刻意去雕琢华丽的辞藻,也没有刻意去回避历史的复杂性,反而正是这种朴实无华的叙述,才更显其真实与可贵。我仿佛看到了那个年轻的张发奎,在炮火纷飞的战场上,如何带着他的部队冲锋陷阵,如何在那硝烟弥漫的岁月中,怀揣着怎样的信念与理想。书中对于军事战略的描绘,以及对战役细节的还原,都让我这个军事爱好者大呼过瘾。更重要的是,他对于当时政治格局的洞察,对于各方势力角逐的分析,都展现了他超越一般将领的政治智慧。这本书提供了一个独特的视角,让我们得以窥探国民党高层决策的内部运作,以及那些影响中国走向的重大历史事件背后,可能存在的鲜为人知的内幕。

评分这本书的封面设计就很有历史的厚重感,泛黄的纸张质感,粗犷的字体,似乎已经暗示了其中饱含的往事。我拿到这本书的时候,脑海中浮现的便是那个风云变幻的时代,无数英雄人物在历史的洪流中激荡,而张发奎将军,无疑是其中举足轻重的一位。他的口述自传,就如同一个亲历者在向我们娓娓道来,那些教科书上冰冷的文字,在这里被赋予了鲜活的生命和情感。我迫不及待地想要翻开它,去感受那位曾经叱咤风云的陆军总司令,内心深处的情感波动,以及他对于那个复杂年代的独特见解。我相信,这本书不仅仅是一部个人回忆录,更是一扇了解中国近代史的重要窗口,它能帮助我们更深入地理解那些决定国家命运的重大事件,以及那些在历史舞台上扮演关键角色的风云人物。我期待着在字里行间,能看到一个真实、立体的张发奎,一个有血有肉的革命者、军事家。

评分我一直对那个时期的一些历史人物抱有浓厚的兴趣,而张发奎将军的名字,自然是绕不开的。这本书,正好满足了我探索的欲望。在阅读过程中,我惊喜地发现,作者并没有流于表面地陈述一些众所周知的事实,而是深入到那些事件的细节和背后的逻辑。他对于一些战役的分析,对于一些人物的评价,都带着一种审慎和客观的态度。我尤其欣赏他对于自己一些决策的剖析,即便有时显得不那么光彩,他也愿意去坦诚面对。这种勇气,在众多回忆录中是难能可贵的。更让我感到触动的是,字里行间流露出的,他对国家和民族深沉的爱,以及对历史走向的复杂情感。这本书给我打开了一个全新的视角,让我对那个时代,以及在那段时期里奋斗过、牺牲过的人们,有了更深刻的理解和敬意。

评分这本书带给我的震撼,是多层次的。初读时,我被张发奎将军那波澜壮阔的人生经历所吸引,从早年的革命岁月,到抗日战争的烽火硝烟,再到国共内战的曲折历程,他几乎参与并见证了中国近现代史上最重要的一段时期。然而,随着阅读的深入,我逐渐体察到字里行间所流露出的,不仅仅是对历史事件的叙述,更是一种深刻的个人反思。他对于战争的残酷性,对于政治斗争的无奈,对于国家命运的忧虑,都有着极其真切的表达。这种坦诚,让我看到了一个褪去政治光环的普通人,一个在时代洪流中挣扎、思考的灵魂。书中对于战友、对手的评价,也并非简单的褒贬,而是充满了对人性的复杂和无奈的理解。这让我觉得,这本书不仅具有史料价值,更具有深刻的哲学意味,引人深思。

评分对于我这样一个历史爱好者来说,能够读到张发奎将军的口述自传,无异于得到了一份珍贵的历史馈赠。这本书并非那种枯燥乏味的学术著作,而是以一种平实而生动的语言,将一个时代的缩影呈现在读者面前。我仿佛看到了那个动荡年代的众生相,看到了在时代巨轮下,那些个体所经历的挣扎、选择与命运。将军的回忆,不仅仅是对个人经历的记录,更是对整个国民党历史,乃至中国近现代史的一次深刻的个人注解。他对于一些重大历史事件的叙述,带着一种亲历者的独特视角,填补了许多我们可能不曾了解的空白。读这本书,我不仅学到了历史知识,更感受到了一种历史的温度,一种对那个年代,以及在那段时期里的人物,复杂的同情与理解。

评分非常好的商品下次再买

评分活动买的,价格实惠,内容精彩,值得拥有。

评分有关国民党的主要历史事件都介绍了

评分国民党粤系将领一般都是反蒋的,张发奎当然也不例外,更难得的是张发奎与共产党的渊源也很深,因此看他的书很有意思。值得注意的是,一生的反蒋的他,在书中仍然不乏肯定称赞蒋之处,特别是蒋去世,张前往悼念,在香港机场的那一幕可谓张反蒋又敬蒋的矛盾内心。

评分还行

评分很好的传纪,了解一点这些名人的成长经历,的我们是有好处的。

评分送货快,独立包装,很好的书

评分太长了,字体印刷的太小,

评分换个角度看历史,对照手里的李宗仁回忆录还有冯玉祥我的生活还有陈公博的苦笑录看起来非常有趣,几位位失败者~各自阐述了一段复杂的历史

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![无上荣耀 [No Higher Honor] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11453530/rBEhWFNd5fsIAAAAAAnTlPJqQokAAMkBQENQ4kACdOs838.jpg)