具体描述

内容简介

《理学丛书:阳明先生集要(繁体竖排版)(套装上下册)》包括理学编四卷、经济编七卷、文章编四卷。理学也称道学、性理学或义理之学,兴起于北宋。理学继承古代儒学,融会佛老,探讨了宇宙本原、认识真理的方法途径、世界的规律性和人类本性等哲学问题,提出了比较完整的哲学体系,并涉及道德、教育、宗教、政治等诸多领域,继承改造了许多旧有的哲学范畴和命题,也提出了比较完整的哲学体系。《理学丛书:阳明先生集要(繁体竖排版)(套装上下册)》是明代著名思想家王守仁有关论着的精选集,按类编排,分为理学、经济、文章三编,文字内容的体裁包括书信、奏疏、诗作等,是研究王阳明思想及明代理学的第一手资料。书中有大量眉批和尾批,又是了解阳明思想及阳明后学的宝贵资料,系首次整理刊布。

原著者王守仁,明代著名哲学家、思想家和政治家,在中国哲学史上占有极重要的地位,与南宋的陆九渊合称“陆王”。

内页插图

目录

前言凡例

序一

序二

序三

序四

序五

年谱

理学编卷一

传习录一 共十六条

传习录二 共六十七条

传习录三 共三十五条

理学编卷二

语录 共六十条

大学问

理学编卷三

答王天宇书 其一 甲戌

答王天宇书 其二 甲戌

与陆元静书 其一 辛巳

与陆元静书 其二 壬申

与陆元静书 其三 甲戌

与陆元静书 丙子

答舒国用书 癸未

与黄勉之书 其二 甲申

答周道通书 其一 甲申

答友人问书 丙戌

答欧阳崇一书 丙戌

答顾东桥书 乙酉

理学编卷四

与辰中诸生书 己巳

答汪石潭内翰书 辛未

答黄宗贤、应原忠 辛未

答黄宗贤 其五 癸酉

与黄宗贤 丁亥

寄诸用明书 辛未

与王纯甫书 其一 壬申

与王纯甫书 其二 癸酉

寄希渊书 其一 壬申

寄希渊书 其二 壬申

答人问神仙书 戊辰

与黄诚甫书 癸酉

寄李道夫 乙亥

寄诸弟书 戊寅

答罗整庵少宰书 庚辰

与杨仕鸣 辛巳

答方叔贤 己卯

……

经济编卷一

经济编卷二

经济编卷三

经济编卷四

经济编卷五

经济编卷六

经济编卷七

文章编卷一

文章编卷二

文章编卷三

文章编卷四

附录

前言/序言

用户评价

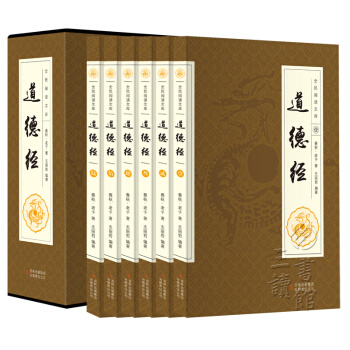

这套书的装帧设计真是充满了古朴典雅的气息,拿到手里就能感受到一种厚重的历史感。纸张的质地摸上去很舒服,带着微微的韧性,油墨的印刷清晰锐利,即便是繁体竖排,阅读起来也颇为顺畅。尤其值得称赞的是,它似乎采用了传统的手工装订工艺,那种线装的触感和翻页时的簌簌声响,简直就是一种穿越时空的体验。现在的出版物,很多都追求轻薄和便捷,但这本书却坚持了这种传统的美学,让人在阅读的同时,也能享受到一种仪式感。对于喜欢研究古代经典、热衷于传统文化的朋友来说,光是这份装帧,就已经值回票价了。我甚至舍不得轻易地折叠书页,总想小心翼翼地把它供在书架上,时不时地拿出来欣赏一番。它不只是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,体现了出版者对经典应有的敬意。

评分这次购买体验给我留下深刻印象的是其版本考据的严谨性。在翻阅过程中,我注意到一些细微的注释和版本说明,显示出编者在校对和整理上花费了巨大的心力。对于这类经典著作,底本的选择和勘误的准确性,直接决定了阅读的质量。这套书在细节处理上毫不含糊,使得读者能够安心地依赖文本,而不必担心因版本差异而产生误解。尤其是一些古代文献中常见的异体字或古今异义的词汇,都有明确的标注或解释,极大地降低了阅读的门槛,让现代读者能够更顺畅地进入文本的语境。这种对学术规范的尊重和坚持,是优秀出版物不可或缺的品质,也让我对这套书的整体价值有了更高的评价。

评分我一直对中国传统哲学中的“知行合一”思想抱有浓厚的兴趣,但总觉得一些论述过于晦涩难懂,难以抓住其核心要义。这本集要版本,虽然依然是典籍,但其选编和注释的精炼程度,让人眼前一亮。它不像某些全集那样浩如烟海,而是更像是一份经过精心提炼的“精华版”,抓住了核心的论点和最富启发性的篇章。对于初次接触这类思想,或者希望快速梳理脉络的读者来说,这种取舍是非常明智的。我感觉作者的许多精辟见解,通过这种集要的形式,反而获得了更强的生命力和传播力。它没有过多冗余的枝蔓,直指核心,使得那些看似高深的道理,在经过一番心神领会后,变得清晰可感,确实有助于将书中的理论融入日常的实践思考之中。

评分这本书的排版风格着实考验了现代读者的习惯,全竖排的繁体字,对于习惯了横排简体字的我来说,一开始确实需要花一些时间来适应。每翻开一页,都需要目光从右向左,从上到下地移动,这种阅读节奏是缓慢而沉静的,与现代快节奏的生活格格不入。然而,正是这种缓慢,让我有机会更深入地咀嚼每一个字、每一句话背后的意蕴。作者的文笔凝练,充满了那个时代特有的韵味,字里行间透露出一种深邃的思辨力量。我发现,在用这种传统方式阅读时,我似乎更能体会到古人著书立说的严谨和用心,那种需要反复揣摩才能领悟的精妙,是快速浏览无法比拟的。这不仅仅是阅读知识,更像是在进行一次心性的修炼,让人在喧嚣中找到一份难得的宁静。

评分从整体的阅读感受来说,这套书提供了一种沉浸式的、近乎冥想的阅读体验。它不像现代的工具书那样强调效率,而是鼓励读者放慢脚步,与文本进行深层次的对话。每读完一小节,我都忍不住会停下来,思考其中的哲理对当下社会现象有何启示。这本书的魅力在于,它提供了一个观察世界的独特视角,那种超越时空的洞察力,让人反思自身存在的意义和价值的实现路径。在如今信息爆炸、注意力碎片化的时代,能够拥有一套如此专注、内容扎实的典籍,本身就是一种幸运。它不仅仅是知识的载体,更像是一位沉默的智者,在你需要的时候,为你指引方向,使人受益匪浅。

评分辛未b

评分最近很喜欢阳明先生的书,很不错的两册

评分好!!!!!!!!!!

评分帮人买的,竟然要繁体

评分(67%好评)

评分这是一本非常不错的好书

评分笔记小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章典制、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等。它是一座非常丰富、值得珍视的宝库,是后人取之不尽的无价宝藏。治史者可以利用它增补辨证正史的阙失,治文者可以从中考察某一时代的文坛风气、文学作品的源流嬗变,治专门史者可以从中挖掘资料,文艺创作者可以从中寻找素材。中国古代的笔记小说,截至清末,大约不下于3000种,具有极高的史料价值,是一笔巨大的文化遗产。 目录 1简介 2代表作品 3新笔记小说 1简介 编辑 笔记小说是一种带有散文化倾向的小说创作形式,它的特点就是兼有“笔记”和“小说”特征。“笔记”使其在记叙上获得了一种散文化的记叙空间,在这一空间里,作者可以叙述,也可以表达别人及自己的思考以及观点,而“小说”则是一种带有故事性的叙述和创作,由于“笔记”本身获得的自由空间,又可以使“小说”创作与散文化的“笔记”叙述相互交叉,使其优势十分明显。 2代表作品 编辑 而笔记小说中的民间文学因素也是十分浓郁的,如在笔记小说相对较为成熟的魏晋、唐、宋时期以来的《搜神记》《世说新语》《太平广记》等,则是这方面的代表。然后,纪晓岚的《阅微草堂笔记》和蒲松龄的《聊斋志异》笔记小说,又达到了相当高度。它的故事以及生活、视角与视点,均是平民化与带有十分明显的民间文学特色的,包含了许多传说、寓言、掌故、轶事,尤其是清朝蒲松龄的《聊斋志异》更带有浓厚的民间文学色彩,它不仅是平民化的视角,即换句说,“是老百姓眼里的世界”,而且叙述及语言方式上则更是浓墨重彩,人物呈现出的想象与创造力,营构的鬼、狐世界,细节的夸张与变形,以及作品中的寓言性质及象征意义,注重环境氛围的营造和人物与故事情节,则是他最大的特色。 但尽管如此,有一点是十分重要的,尽管许多细节以及故事情节、甚至人物都是虚构的,但作品从整体和宏观上却极其高度地反映了生活的本质真实。或许,无论是纪晓岚的《阅微草堂笔记》、蒲松龄的《聊斋志异》,它们都因吸取了民间文学的丰富营养进行文学创作,才有了这异曲同工之妙。 3新笔记小说 编辑 现在新笔记小说的创作虽然还处于再创造与试验的阶段,它正方兴未艾,但我相信经过许多人的努力,人们一定会使新笔记小说在继承的基础上发展与创新。 在不久的将来新笔记小说一定会创造小说新辉煌的! 笔记小说可分为志人小说和志怪小说。东晋干宝的《搜神记》是志怪小说的代表作,南朝宋代刘义庆的《世说新语》是志人小说的代表作。笔记小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章典制、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等。它是一座非常丰富、值得珍视的宝库,是后人取之不尽的无价宝藏。治史者可以利用它增补辨证正史的阙失,治文者可以从中考察某一时代的文坛风气、文学作品的源流嬗变,治专门史者可以从中挖掘资料,文艺创作者可以从中寻找素材。中国古代的笔记小说,截至清末,大约不下于3000种,具有极高的史料价值,是一笔巨大的文化遗产。 目录 1简介 2代表作品 3新笔记小说 1简介 编辑 笔记小说是一种带有散文化倾向的小说创作形式,它的特点就是兼有“笔记”和“小说”特征。“笔记”使其在记叙上获得了一种散文化的记叙空间,在这一空间里,作者可以叙述,也可以表达别人及自己的思考以及观点,而“小说”则是一种带有故事性的叙述和创作,由于“笔记”本身获得的自由空间,又可以使“小说”创作与散文化的“笔记”叙述相互交叉,使其优势十分明显。 2代表作品 编辑 而笔记小说中的民间文学因素也是十分浓郁的,如在笔记小说相对较为成熟的魏晋、唐、宋时期以来的《搜神记》《世说新语》《太平广记》等,则是这方面的代表。然后,纪晓岚的《阅微草堂笔记》和蒲松龄的《聊斋志异》笔记小说,又达到了相当高度。它的故事以及生活、视角与视点,均是平民化与带有十分明显的民间文学特色的,包含了许多传说、寓言、掌故、轶事,尤其是清朝蒲松龄的《聊斋志异》更带有浓厚的民间文学色彩,它不仅是平民化的视角,即换句说,“是老百姓眼里的世界”,而且叙述及语言方式上则更是浓墨重彩,人物呈现出的想象与创造力,营构的鬼、狐世界,细节的夸张与变形,以及作品中的寓言性质及象征意义,注重环境氛围的营造和人物与故事情节,则是他最大的特色。 但尽管如此,有一点是十分重要的,尽管许多细节以及故事情节、甚至人物都是虚构的,但作品从整体和宏观上却极其高度地反映了生活的本质真实。或许,无论是纪晓岚的《阅微草堂笔记》、蒲松龄的《聊斋志异》,它们都因吸取了民间文学的丰富营养进行文学创作,才有了这异曲同工之妙。 3新笔记小说 编辑

评分不错,纸张好,活动时入手的,推荐

评分2007年,中华书局组织点校本“二十四史”的修订工程,将《史记》作为重中之重,在原点校本的基础上,不仅对底本、通校本、参校本作了复核和补充,还改变了方圆括弧的校勘形式,增加了上千条校勘记;对原标点一一复核,进行修改和统一,以期达到新时代古籍整理的最高水准。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![牛津通识读本:医学伦理 [Medical Ethics: A Very Short Introduction] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11782463/5a14e621N4fd4d4eb.jpg)