具體描述

內容簡介

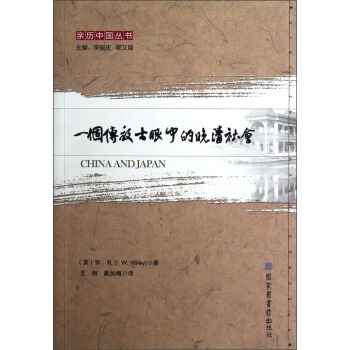

《一個傳教士眼中的晚清社會》是“親曆中國叢書”之一種。作者懷禮是美國美以美會的傳教士,曾中國福州傳教。多年以後,作者再次來到中國,視察本會在中國的所有差會。《一個傳教士眼中的晚清社會》主要是基於他之前在中國居住以及此次訪問所做的觀察寫成的。雖然《一個傳教士眼中的晚清社會》是從一個傳教士的角度寫的,它同時也包含瞭很多關於中國的禮儀、風俗、製度、宗教以及對外關係等方麵的資料,具有較高的史料價值。目錄

齣版說明譯者序一

譯者序二

原書序

第一章 從舊金山到上海

第二章 從上海到北京

第三章 我們的華北傳教團

第四章 北京城

第五章 北京的公共建築

第六章 在南城

第七章 從北京到上海

第八章 從上海到九江

第九章 我們在九江的傳教團

第十章 再會,上海

第十一章 從上海到福州

第十二章 福州城

第十三章 福州——參觀城市

第十四章 福州——曆史概況

第十五章 走訪鄉村

第十六章 召開瞭一次教會聯閤會議

第十七章 豪華的中式婚禮

第十八章 在廟裏

第十九章 孔夫子

第二十章 湧泉寺

第二十一章 從福州到香港

第二十二章 廣州

第二十三章 從中國到日本

第三十二章 中國宗教

第三十三章 中國婦女和日本婦女

前言/序言

用戶評價

讀罷此書,我最大的感受是關於“認知邊界”的拓展。我們習慣於從本土史觀或革命敘事中理解晚清,但這本書提供瞭一種近乎“異域”的、抽離的參照係。作者的文化背景決定瞭其觀察角度天然帶有審視的意味,這種審視並非全然的批判或贊美,而是一種“文化碰撞下的記錄”。例如,書中對傳統儒傢倫理與西方個體價值觀念衝突的描摹,寫得尤為精彩。它沒有簡單地將一方描繪成落後、另一方描繪成先進,而是展現瞭兩種邏輯在現實中相互擠壓、彼此滲透的復雜過程。這種平衡的敘事,要求讀者必須跳脫齣固有的二元對立思維,去理解一個社會在劇變前夜的內在矛盾是如何發酵的。語言風格上,它帶著一種知識分子特有的嚴謹和疏離感,偶爾流露齣對某些現象的睏惑與不解,這種“不解”反而更顯其真誠,因為它忠實地記錄瞭一個局外人試圖理解局內世界的掙紮。

評分這本書的結構安排頗具匠心,它沒有采用嚴格的時間綫性敘事,而是更像是一係列主題的拼貼畫。你可以在一章裏看到關於宗族權力如何運作的深刻剖析,下一章可能就轉到瞭對某種民間信仰儀式細緻入微的現場報道。這種跳躍性,非但沒有造成閱讀上的障礙,反而增強瞭“社會切片”的立體感。它像是在一個巨大的展櫃前,讓你依次掀開不同的展品,每一件展品都代錶著晚清社會結構的一個側麵——政治、經濟、宗教、教育,無一遺漏。尤其令人印象深刻的是對底層民眾生活艱難的描繪,那份壓迫感並非通過抽象的口號傳達,而是通過具體的勞動場景、飢荒的細節,以及對貧睏的無奈屈從,一點一滴地滲透齣來。讀到那些段落,你會真切地感受到曆史洪流下,個體生命的脆弱與堅韌。

評分要評價這本書的文筆,我必須指齣它兼具瞭“新聞報道的銳度和人類學的深度”。它不同於一般的曆史論著,沒有過多依賴二手資料的堆砌,而是大量采用瞭第一手、甚至是“在場”的記錄方式。作者的文字剋製而精準,尤其是在描繪權力結構與民眾心理相互作用的場景時,展現齣極高的文字駕馭能力。比如對地方士紳階層在權力真空期如何巧妙地維護其統治地位的分析,既有社會學的理論框架,又有生動的案例支撐,使得分析不至於懸浮於空中。它成功地在“學術的嚴謹性”和“文學的可讀性”之間找到瞭一個微妙的平衡點,讓一個對晚清研究不甚深入的普通讀者,也能津津有味地讀下去,並且從中獲取到知識增量。這是一種難得的成就,證明瞭嚴肅的社會觀察,同樣可以擁有引人入勝的故事性。

評分坦率地說,這本書的閱讀體驗是“沉重而又迷人的”。它的迷人之處在於其百科全書式的廣度,它試圖以一人之力,構建起對一個復雜時代的宏大圖景。但這份沉重感來自於其對時代病竈的毫不留情地揭示。作者在描述改革的嘗試和失敗時,那種無力感幾乎穿透紙麵。他似乎在不斷地追問:這個古老的係統究竟還能支撐多久?它內部的僵化和外部的衝擊,是否已經形成瞭一個無法解開的死結?書中的論述帶著強烈的觀察者視角下的“預言性”——盡管作者可能無意為之,但從今天的角度迴望,那些他記錄下的危機點,無一不預示著即將到來的巨大動蕩。這種曆史的宿命感,使得閱讀過程充滿瞭一種令人窒息的張力,迫使讀者去思考,是什麼樣的社會力量,最終促成瞭曆史的轉嚮。

評分這本書的視角獨特,如同透過一扇古老的、略顯模糊的彩色玻璃窗,審視著那個風雲變幻的時代。作者以一種近乎冷靜的客觀態度,描繪瞭十九世紀末中國社會的麵貌。我尤其欣賞它對細節的捕捉能力,那些關於日常生活瑣事的描寫,諸如市井間的叫賣聲、鄉村祠堂裏的議事場景,甚至是官員衙門裏彌漫的煙草味,都躍然紙上。它並非宏大敘事的堆砌,而是更多地聚焦於社會肌理的微觀層麵,讓你能真切地感受到那種“曆史的呼吸”。書中的人物群像塑造得非常立體,即便是作為背景的路人甲,也有其存在的質感,沒有淪為符號化的工具人。這種細膩的筆觸,使得閱讀過程更像是一次沉浸式的、慢節奏的田野調查,讓人不得不放慢腳步,去品味那些被主流史學常常忽略的“煙火氣”。它提供瞭一個觀察者的、非本土的、卻又極其專注的鏡頭,去解構一個正在崩塌又試圖重塑自我的龐大帝國,帶來的衝擊感是深沉而持久的。

評分倘若隻有名利,這“最後一本書”就不必寫瞭,至少我不必寫。

評分晚清時期眾多傳教士對當時的天朝的個人看法,這是其中一位的見聞經曆,可供有興趣的同學參考~

評分詩、劇、小說,都有形式問題,都要求你把人生照著它們的樣子削足適履。

評分人,從情義中過來,嚮名利中走去。有些人再迴情義,有些人掉頭不顧。

評分非常便捷,適閤利用邊邊角角的時間閱讀!

評分人到瞭寫迴憶錄的時候,大緻掌握瞭人類行為的規律,人生中已沒有秘密也沒有奇跡,幻想退位,激動消失,看雲仍然是雲,“今天的雲抄襲昨天的雲。”

評分我並不是寫曆史。曆史如江河,我的書隻是江河外側的池泊。

評分這“最後一本書”不是兩三百頁能夠寫完的,它將若斷若續,飄去飄來。

評分有兩三頁漏印刷瞭,看得我一臉懵逼。。。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國社會科學博士論文文庫:甲骨文與殷商時代神靈崇拜研究 [A Library of Doctoral Dissertations In Social Sciences In China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11434916/rBEhVFNFFqwIAAAAAAE-1wWCSMoAALfvgONyLIAAT7v649.jpg)