具体描述

编辑推荐

2006年中华读书报百佳图书

战争、政变、暗杀、政争、工潮,什么事情都曾发生

共和制、总统制、联邦制、君主立宪制、责任内阁制,样样都试过

更多汉唐阳光精品好书,请点击:

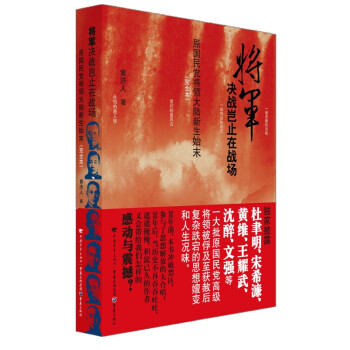

内容简介

《北洋军阀统治时期史话》以一百三十余万字的篇幅,生动地勾勒了一段上自袁世凯朝鲜发迹、下至张学良东北易帜,前后三十三年波澜壮阔、风云变幻的历史,刻画了一大批军阀与政客的群体雕像,揭露了大量鲜为人知的隐闻秘事,军头武夫里穿插着舞文弄墨的冷幽默,阴谋算计里隐藏着颠扑不破的人性,处处都是活生生的历史,处处都有饶有趣味、发人深思的话题。这或许正是民国史的魅力所在,它不是教科书上已经定义好了的历史,而是就发生在民族生活的昨天的故事,动荡而令人充满惊奇。被称为是中国版的《光荣与梦想》。

作者简介

陶菊隐(1898~1989),湖南长沙人。民国年间著名记者。20年代受聘于上海《新闻报》,与天津《大公报》记者张季鸾并称为“南陶北张”。1949年后,担任上海文史馆副馆长。著有《菊隐丛谈》、《孤岛见闻》、《袁世凯演义》、《蒋百里先生传》、《筹安会六君子传》、《北洋军阀统治时期史话》、《记者生活三十年》等。

精彩书评

陶先生是民国时代的著名报人,是做政治新闻的,所以书中运用了许多第一手史料,笔锋酣畅流利,叙事很注重事件的前因后果。又因为他是亲身经历北洋统治的同时代人,很多事得自于亲见亲闻,加之作者对当时的人物事件具有较为深刻的理解力,所以这部书写得很有历史现场感,也很生动、好读。——王焱 《读书》执行主编

在历史教育上我们应该重视史料,而这本书的确给我们提供了很丰富的史料。另外作者经历过那个时代,写出来的历史有现场感,有现场感的历史学家跟没有现场感的历史学家是大不一样的,作者对那个时代有特殊的感受,而且作者是报人,其感受有广泛的代表性。

——王学泰 中国社科院文学所研究员

陶菊隐先生的著作,带我走进军阀史的研究。先生是民国时期屈指可数的名记者,笔下的人物,他采访过;记录的事件,他看着发生;他的史话,有浓烈的现场感。这种现现场感,借先生生动的文笔,对每个读它的人,产生了巨大的冲击力。

——张鸣 人民大学博士生导师

专制帝国如何垮台?宪政如何建立?又如何瓦解?各种写入宪法的权力博弈规则如何演变为暴力争斗?这本书里都有活生生的演示。本书确实在描述历史,但它对我们的启示并没有随着时间的流逝而消失。

——吴思 学者

陶先生这部130余万字的《史话》,不假任何虚构便把上至袁世凯朝鲜发迹,下至张学良东北易帜这段长达33年经纬万端,云谲波诡的历史说得清楚明白。毫不“戏说”却通俗生动,确当得起“目光如炬的史学家”(曹聚仁语)之称。可以说,陶先生是以报道“北洋军阀”起家的,他不仅对“台前”发生的事情了如指掌,对许多鲜为人知的秘闻轶事也知之甚详。

——雷颐 中国社科院近代史所研究员

目录

出版前言绪言

第一部 前传1895~1911

袁世凯的发家史和风雨飘摇的清政府

第一章 袁世凯在朝鲜的十二年

袁世凯的身世。袁世凯与吴长庆。袁世凯与李鸿章。

第二章 清政府命袁世凯训练“新建陆军”

北洋三杰。戊戌变法与义和团事件中的袁世凯。

第三章 袁世凯高升直隶总督

袁世凯高升直隶总督。满族亲贵的眼中钉。东三省、两广的军事势力。日本士官系。

第四章 清政府的最后挣扎

南方革命党的武装暴动。清政府的立宪风波。保路运动:一个王朝将在此倒塌。

第五章 辛亥革命爆发

文学社与共进会的秘密活动。武昌升起十八星旗,历史选择了黎元洪。湖南独立内幕。各省纷纷宣布独立。

第二部 袁世凯时代1912~1916

民国来了,总统来了,内阁来了……然后来的是皇帝

第六章 袁世凯重登政治舞台

袁世凯待价而沽,清政府靠边站。武汉战事。滦州兵谏与吴禄贞之死。光复南京。

第七章 袁世凯通过帝国主义进行南北和谈

袁世凯的和平方案。中华民国成立。日美英三国的态度。

第八章 南北和议成立和清帝退位

南北和会开幕。北方暴动事件:袁世凯被刺,良弼被炸死。清帝宣布退位。袁的阴谋手腕及北京兵变。袁世凯就职临时总统,唐绍仪组织第一届内阁。

第九章 假统一与假和平的短暂时期

从“混合内阁”到“超然内阁”再到“政党内阁”。袁世凯武力威胁参议院。张振武血案,黎元洪输诚袁世凯。国民党、共和党、进步党的改组。孙黄北京之行。

第十章 袁世凯“武力统一”的准备期

宋教仁血案。“血光团”事件。袁世凯的武力统一政策。五国银行团大借款。章太炎投靠袁世凯。

第十一章 国民党“二次革命”的彻底失败

罢免国民党三都督。袁遣兵南下,国民党不堪一击。张勋辫子军在南京的暴行。

第十二章 孙黄分家真相

孙派组织中华革命党。黄派组织欧事研究会。

第十三章 战胜国民党后袁世凯排除异己的种种措施

撤换江苏都督张勋。罢免福建安徽湖南三省都督。笼络云南都督蔡锷、浙江都督朱瑞。“霸王请客”调动黎元洪。囚禁章太炎。

第十四章 袁世凯利用进步党铺平了帝制的道路

熊希龄的“名流内阁”。总统选举会上的“公民团”。解散国民党。解散国会。

第十五章 在复古浪潮和恐怖气氛中出现了终身总统制

任命徐世昌为国务卿。天坛祀天。袁的特务统治。广东“龙王”与湖南“汤屠户”。终身大总统出炉。

第十六章 内忧外患推迟了帝制运动的进程

平地崛起的白狼军。第一次世界大战爆发。日本提出“二十一条”。“五九”国耻日。

第十七章 袁世凯与北洋军旧将之间的矛盾

段祺瑞被打入冷宫。虎头蛇尾的废督裁兵计划。袁成立“禁卫军”模范团。陈宧出京记。

第十八章 两种不同的帝制派

还政清室或是称帝袁家。“袁太子”试探梁启超。冯国璋讲“书童献茶”的故事。

第十九章 帝制问题逐步明朗化

杨度组织“筹安会”。十四省将军电请“速正大位”。湖北、奉天两省的权力之争。梁士诒组织各省请愿联合会。

第二十章 袁世凯接受帝位与五国提出联合警告

“洪宪王朝”登场。袁世凯大封“诸侯”。日本的对华外交阴谋。

第二十一章 云南组织护国军讨袁

蔡锷逃出北京。云南组织护国军。蔡锷、陈宧、曹锟、刘存厚:四川战事。湖北、奉天权力之争续篇。

第二十二章 袁在四面楚歌中取消帝制

护国军的军事胜利。陆荣廷迎接梁启超入桂,广西独立。冯国璋领衔五将军密电,内部倒戈。帝位案撤销。

第二十三章 停战时期各省假独立和半独立的怪现象

各省纷纷宣布独立。龙济光制造海珠凶杀案。浙江、山东、陕西的独立经过。

第二十四章 冯国璋召集南京会议与袁世凯的暴毙

当年老袁,今日小段。冯国璋的“不左不右”。南京会议。陈宧宣布四川独立。汤芗铭宣布湖南独立。袁世凯的弥留遗嘱。确定总统继任人选的凶险一幕。

第三部 群魔乱舞 1916~1920

段祺瑞当政、张勋复辟和吴秀才造反

第二十五章 南北“二次统一”的完成

南北和平谈判。张勋召集第一次徐州会议,成立七省军事攻守同盟。陕西四川广东取消独立。陈宧兵败下台。

第二十六章 中央集权和地方割据的矛盾

西南军阀的扩张政策。冯国璋、张勋的防区之争。汤芗铭被逐,谭延闿二次督湘。蔡锷短暂督川。粤桂滇系的广东之争。浙江的权力之争。奉天二虎斗:张作霖和冯德麟。

第二十七章 府院争权和督军同盟干政

黎元洪、段祺瑞争权。督军团第二次徐州会议,张勋做十三省同盟盟主。冯国璋当选副总统。黄兴、蔡锷相继逝世。徐树铮一手遮天。

第二十八章 北京政府宣布对德绝交

日美德等在中国的外交战。冯国璋晋京。黎段再起冲突,段祺瑞出走天津。陆荣廷晋京。

第二十九章 段祺瑞嗾使督军团胁迫总统和国会

黎元洪痛斥督军团。“公民团”恶性事件再现。国务院里的独角戏。研究系投靠段祺瑞。黎段之争趋于高潮。

第三十章 黎元洪电召张勋晋京调停时局

张勋周围的政治骗子。第四次徐州会议拟定复辟计划。督军团宣布独立,张勋伪装调人。黎元洪引狼入室,召张勋进京。

第三十一章 黎元洪在张勋的劫持下宣布解散国会

辫子军进京。张勋威逼解散国会,黎元洪病急乱投医。清宫“朝谒”的一幕。康有为进京:北京车站来了位老农民。

第三十二章 南北军阀争抢地盘的明争暗斗

广东滇桂粤军的三角斗争。四川的川滇军、川黔军冲突。张敬尧制造晋南事变。张作霖入主黑龙江。

第三十三章 十二天的复辟政变

北京城的不眠夜。复辟后的浩大“皇恩”。黎元洪避居日使馆。段祺瑞组织讨逆军,马厂誓师。马君武痛骂梁启超。复辟昙花一现,辫子军出逃。

第三十四章 冯国璋到北京代行总统职权

南北讨逆各军的名份之争。段祺瑞“官复原职”,冯国璋晋升代总统。黎宅暗杀事件。上海发生夺印案。

第三十五章 段祺瑞再起后的对内对外政策

唐继尧通电反对段内阁。南北国会之争。北京城里的新“二虎斗”:冯国璋与段祺瑞。对德宣战案。

第三十六章 第二次南北战争的开端和西南各省形势

湖南督军问题引发南北冲突。四川问题引发研究系与段的冲突。孙中山率海军南下,广州成立军政府。

第三十七章 段内阁因湖南战局突变而倒台

第二次府院之争。江苏凤凰山铁矿案。吉林督军之争:孟恩远对决张作霖。长江三督的别树一帜。四川战事变幻。湖南前线通电停战,北军退出长沙。段内阁辞职下台。

第三十八章 南北不战不和的混沌局势

督军团天津会议。北方主战派与主和派的针锋相对。南方桂系与国民党的斗争:孙中山炮轰观音山。

第三十九章 北方主战主和两派斗争的白热化

北军进攻湖北。南军收复岳州。冯国璋假“南巡”逃跑失败。李纯和主战派的电报战。谭延闿借“联省自治”出山。曹锟、张敬尧汉口督战。冯玉祥通电主和。张作霖、徐树铮组织关内奉军总司令部。广东、四川内争。

第四十章 段内阁复活和军政府改组

湖南战事再起,平江、长沙的军事暴行。段内阁复活。徐树铮处处树敌。段祺瑞“南巡”汉口。湘东战事。孙中山气走上海。

第四十一章 武力统一政策彻底破产

中日军事协定案。前方战事的停顿时期。徐树铮诱杀陆建章。段祺瑞小站练军。张作霖、徐树铮的冲突。安福国会登场。

第四十二章 徐世昌当选北京政府总统

徐世昌当选北京政府总统。冯国璋、段祺瑞同时下台。津浦南段新风云。吴佩孚的电报战。中日山东问题。交通系议员拒选副总统的闹剧。湖南、广东的新形势。

第四十三章 南北和议实现

北京政府颁布和平令。南北和会问题的争执。徐段矛盾激化。督军团要挟恢复段内阁。五国公使联合劝告和平。

第四十四章 上海和会的召开与破裂

召开上海和会的国内外因素。唐绍仪与朱启钤分任南北和谈总代表。陕西战事引起争端。从公开和谈到秘密谈判。

第四十五章 巴黎和会对山东问题作出可耻决定

一战后的分赃会议:巴黎和会。中日两国代表展开对山东问题的论辩。国际三巨头承认日本继承德国在山东的权利。围绕中国路权的内外斗争。

第四十六章 五四运动的兴起

“五四”运动。留日学生的东京爱国行动。安福系利用学潮倒阁。各省罢工罢市。日本军警在山东、福州的行凶事件。济南血案。天津学警大冲突。长沙的教育大危机。前门外的大战斗和大逮捕。

第四十七章 北洋派内部矛盾进一步扩大

南北和谈重续。吴佩孚痛骂王揖唐。孙中山解决时局的三个“办法”。段祺瑞“后院起火”。张作霖统一东三省。山东籍军人对山东问题的联名表态。

第四十八章 南方内部的斗争和军政府的破裂

湖南政争内幕。张敬尧祸湘事迹。莫荣新称霸广东。滇桂之争,李烈钧负气出走。军政府破裂,伍廷芳携印出走。国民党议员纷赴上海。

第四十九章 北方八省成立反皖联盟和湖南驱张战争爆发

军政府秘密接济吴佩孚军费。河南督军问题引起风波。反皖八省同盟形成。风雨飘摇的靳内阁。吴佩孚撤兵北归,湖南爆发驱张战争。

第五十章 安福政权因边防军溃退而倾覆

直皖战争爆发前夜。张作霖仿当年张勋伪作“调人”进京。徐世昌下令罢免徐树铮。段祺瑞组织定国军讨伐曹吴。东南成立七省联防自保同盟。张作霖通告奉军入关。直皖开战,吴佩孚活捉曲同丰,段祺瑞兵败下台。

第四部 直系当家 1920~1924

曹锟买来的总统、吴佩孚的太上政府

第五十一章 北方两个战胜集团发生裂痕

北京政府通缉安福祸首。王占元枪决张敬汤。直奉两系在安徽、江苏的地盘之争。吴佩孚政治受挫。江苏督军李纯自杀之谜。

第五十二章 军政府倒台和南方形势的新变化

广东的粤桂系之争,桂系退出广东。孙中山重组军政府。四川的川滇军之争,滇军退出四川。贵州刘显世被逐下台。湘军谭赵程三派内争,赵恒惕胜出。

第五十三章 广州非常国会选举孙中山为总统

各省自治风潮。顾品珍成功驱唐,主政云南。刘存厚退出四川。非常国会选举孙中山为总统。湖南政局新变化。粤桂战争爆发,陆荣廷兵败逃亡。

第五十四章 北方“四巨头”召开天津会议

天津会议上的“探亲相骂”一幕。直系对河南问题的一发一收。皖系树起“联省自治”旗帜以自保。陕督阎相文自杀之谜,冯玉祥继任陕西督军。

第五十五章 湘军“援鄂”战争的失败

湘军的“大湖南主义”野心。吴佩孚借刀杀人,王占元惨遭算计。湘直战争,最激烈的一次内战。川军“援鄂”失败。

第五十六章 华盛顿会议在中国的反映

华盛顿会议讨论山东问题。穷政府,富个人。美国烟酒借款案的无耻一幕。直奉两系在内阁问题上的激烈斗争。

第五十七章 孙中山北伐受阻和西南各省内讧

广东大政之争:孙中山对决陈炯明。湖南公布民国第一部省宪法。唐继尧起兵再回云南。袁祖铭组织“定黔军”攻入贵阳。

第五十八章 奉直战争爆发和奉军败退出关

“亲戚亲不如部下亲”。奉军入关,曹锟下令不得抵抗,吴佩孚积极备战。直奉开战,奉军溃败。张作霖改称东三省保安总司令,继续把持东北。赵倜兵败下台,冯玉祥继任河南督军。

第五十九章 南北两总统被逐下台

南北两总统被逐下台。江西政局更动。直系保洛两派初步分家。陈炯明围攻总统府,北伐受阻。川湘桂三省新形势。

第六十章 保、洛“分家”和北京的无政府状态

直系全盛时期的内争:保洛两派的内阁之争;两大战将的矛盾:吴佩孚排斥冯玉祥;一波三折的财政总长逮捕案;“大帅”不敌“老帅”,吴佩孚低头认输。

第六十一章 孙中山再回广州改称大元帅

徐树铮在福建组织短命政府。广东局势的风云变幻:滇桂军驱陈成功,陈炯明下台;滇桂粤三军备战广州;孙中山再回广州。

第六十二章 “和平统一”与武力统一同告破产

齐燮元统一方案的“美丽设想”。两姑之间难为妇的张绍曾内阁。北京学潮。京汉铁路工人大罢工。孙传芳接掌福建军政大权。广东、四川、贵州内战再起。孙美瑶临城劫车案。

第六十三章 直系军阀驱逐黎元洪的恶剧

阁员内部的狗咬狗丑剧。军警索饷、“公民团”示威、劫车索印案:民国最郁闷总统黎元洪。

第六十四章 曹锟公开贿选总统

全国反对直系的浪潮。黎元洪投奔卢永祥的闹剧。江浙和平公约。曹锟当选总统。新政府的外交困境。

第六十五章 国民党改组和西南各省内战

湖南内战新浪潮。国民党改组和广东内战。重庆的三次攻守战。

第六十六章 直系内部露骨分化

吴佩孚拉拢卢永祥失败。曹锟:总统难当。吴佩孚的威风。直系内部的反吴三角联盟。“游方总理”的恶剧。吴佩孚用计闽湘川贵。

第六十七章 江浙战争和第二次奉直战争接连爆发

江浙战事:最文雅的一次战争。张作霖六军入关。吴佩孚点将四照堂,冯玉祥倒戈北京城。冯军驱逐溥仪出宫。奉冯两派的新斗争。直系组织十省同盟以自保。

第五部 北伐军来了 1924~1928

北洋军阀的统治末日

第六十八章 直系失败后的临时政府和善后会议

段祺瑞被推为临时执政。金法郎案。孙中山在北京逝世。西南联治派的活动。冯玉祥张作霖的辞职闹剧。

第六十九章 北方军阀争城夺地的大混战

吴佩孚的“逃亡”生涯。江浙战争再起,段孙张斗法斗力。冯奉两派的河南之争。陕西、安徽、山东的政局动荡。奉军大举入关,冯玉祥孙传芳暗结同盟。

第七十章 南方革命根据地的统一与巩固

四川内战。川滇军“染指”湖南失败。广东的两次东征,打垮陈家军。国民政府成立。廖仲恺血案。

第七十一章 五卅惨案和汹涌全国的反帝怒潮

上海的血腥风暴。五卅惨案。收回租界活动。省港大罢工。奉军开入上海。北京的外交情况。

第七十二章 奉浙战事和奉系内部的变化

段祺瑞“割肉饲虎”,安徽陕西江苏三省新变局。孙传芳出兵讨奉。吴佩孚、冯玉祥的不解深仇。冯奉的紧张对峙。奉军郭松龄滦州倒戈。奉军李景林、张宗昌宣布拥吴讨冯。山东战事,天津战事。

第七十三章 奉吴两系联合成功和国民军退出北京

关税会议案。徐树铮廊房被刺。山东、河南的战局变化。信阳守城战。“民国最黑暗的一天”:“三一八”惨案。冯玉祥退出天津。张作霖召集秦皇岛会议。鹿钟麟北京政变,段祺瑞倒台。

第七十四章 奉吴两系的军事联合和政治斗争

奉吴两系的合作与斗争。吴佩孚、张作霖的北京会面。杨虎城守西安。山西战事。南口攻守战。萍水相逢百日间:邵飘萍、林白水之死。

第七十五章 北伐军在两湖战场上的胜利

湖南政局突变:唐生智对决赵恒惕。北伐军入湘入鄂。吴佩孚血战汀泗桥,北伐军炮打武昌城,孙传芳坐观虎斗。川黔局势。云南内变,唐继尧倒台。

第七十六章 北伐军在赣闽战场上的胜利

南昌争夺战。北伐军对决孙传芳。孙传芳后方起火:浙江事变。福建战局。

精彩书摘

第一章 袁世凯在朝鲜的十二年一 袁世凯的身世。吴长庆与袁家的世谊

清朝统治中国之初,即将其全部军队——满洲八旗、蒙古八旗和汉军八旗分驻首都北京及全国各大城市,以防止中国多数民族的汉人造反。这区区几十万军队,对地大人多的中国说来,不啻沧海之一粟,于是清朝统治者又增设了以绿旗为标志的绿营兵。太平天国及捻军起义时,这些安坐而食未经战阵的旗兵、绿营兵,几乎一触即溃,清政府才又急如星火地在各地招募兵勇,用以扑灭起义军,其中号称精锐之师的有湘军、淮军、毅军等。等到革命风暴被镇压下去了,全国秩序恢复了,这些军队也都蹈了旗兵、绿营的覆辙,不训练,无纪律,吃空额,抽鸦片,扰民有余,守土不足,甲午战争时全线瓦解,原形毕露。清政府这才觉得再不训练出几支新式军队,将无法维持其统治地位,乃于1894年11月成立了“督办军务处”,以恭亲王奕为督办,庆亲王奕为帮办,翁同、李鸿藻、荣禄、长麟会同商办,开始了淘汰旧军、编练新军的工作。

清政府的建军工作,为35岁的袁世凯开辟了一条飞黄腾达的捷径。

袁世凯,字慰亭,1859年生于河南项城县的一个大官僚地主的家庭。他的叔祖父袁甲三,早年在安徽办团练,以镇压捻军起家,官至漕运总督。袁甲三的子侄辈袁保恒、袁保庆、袁保龄等也都以“从军有功”,一个个爬上了高枝儿。袁世凯的生父袁保中是“长房长子”,虽未从军挣得功名,却也在项城办团练以防捻军,平时鱼肉乡民,作威作福,不失为地方上一霸。

袁世凯排行第四,他的叔父袁保庆没有生过儿子,就把他过继为嗣子,自8岁起,跟着他到过济南、扬州、南京等处。袁世凯从小娇生惯养,加以嗣父母又溺爱非常,因此他不肯发愤读书。1873年,袁保庆病死在江南盐巡道任所。次年袁世凯又到北京去,在任刑部侍郎的堂叔父袁保恒家读书。1876年,袁回家乡参加乡试,落第后又回北京,一面读书,一面帮助袁保恒办理公事。是年冬天,袁保恒奉派到开封帮办河南赈务,带袁世凯同行。1878年,袁保恒死于时疫,袁世凯回到故乡,以项城地瘠民贫,就在较繁华的陈州定居下来。袁在陈州整日价酗酒、骑马,集合一班酒肉朋友,由他出资组织了两个文社,以附庸风雅。

一天,袁世凯在别墅仰山堂读书时,有一位在淮宁县署淮宁为陈州辖县。授馆的穷秀才徐世昌,到别墅游玩,与袁一见如故,不久即结拜为兄弟。徐世昌,号菊人,直隶东海(天津)县人。他很想进京赶考,袁赠以川资使之得以成行。

1879年,袁又参加了一次乡试,仍然名落孙山。他想效法先人以从军求功名,于是放火把所作诗文全部烧个精光,决定“投笔从戎”。

1881年5月,袁世凯带领了一批闯江湖的小伙子到山东登州,投奔父执吴长庆。吴长庆与袁家具有悠久的历史关系。吴的父亲吴廷香(字奉璋)是安徽庐江县的著名绅士,有“国士”之称。1853年太平军初攻庐江时,吴廷香组织团练负隅顽抗。1854年太平军再攻庐江时,吴廷香派其子吴长庆到袁甲三处求援,袁甲三征求子侄们的意见。袁保恒反对赴援庐江,袁保庆则主张急速派兵救援。由于迁延时日,庐江被太平军攻克,吴廷香也被击毙了。袁甲三觉得过意不去,就叫吴长庆留下来随营读书。吴不愿依人篱下,回到家乡袭了云骑尉的世职,收拾其父的旧部,继续与太平军为敌。淮军初建时,吴又率领500人成立了庆字营,从此跟着李鸿章转战各地,步步高升。到袁世凯投奔他时,已官至提督,会办山东军务,并督办山东海防。

吴长庆自父亲毙命后,就与袁保恒绝交,而与袁保庆结拜为兄弟。袁保庆病死南京时,吴还专程前往代为治丧。此时见袁保庆的嗣子袁世凯千里来投,就遣散了袁的同行伙伴,留袁在营中跟着幕僚张謇读书,以报袁保庆当年照顾之情见《张季子九录·专录·年谱》,《清史稿·吴廷香传、吴长庆传》。。

袁世凯根本不是读书的材料,张謇叫他练习作文,他做出来的文章东拉西扯,漫无条理;但他办起事来却又头头是道,加上善于逢迎拍马,居然得到不少人的赞扬。不久吴长庆委他“帮办营务处”。袁世凯投奔庆军时,野心是很大的:既非为了读书,也不是区区营务处帮办所能满足的。他想等待时机一展身手,而这种机会终于到来了。

1882年8月,朝鲜发生了“壬午政变”在朝鲜统治集团的内部斗争中,被裁兵士聚众起义,清政府派吴长庆部开抵汉城镇压,恢复了国王李熙的职权。。与朝鲜具有“宗藩关系”的清政府,应朝鲜政府之请,派吴长庆率部前往镇压。吴命张謇“规划前敌军事”,张以事忙难于兼顾,推荐袁世凯主持“前敌营务处”,吴同意了。

袁世凯在朝鲜前后待了12年。在这期间,他参与了镇压“壬午政变”,帮助朝鲜政府编练了新军,支持朝鲜政府中的保守派,并出兵镇压了亲日的“开化党”。在这些活动中,袁世凯玩弄权术,压低别人,抬高自己,因而头角崭露,赢得了“勇敢”、“果断”、“知兵”、“足智多谋”等等称誉,得到了淮军首脑李鸿章的赏识。尽管他犯有贪污军饷、贩卖鸦片等劣迹,特别是1884年在镇压“开化党”的过程中,独断独行,擅自发兵,有人参劾他“擅开边衅”,受到清政府的查办,但因有了李鸿章这座靠山,非但不见罢斥,反而不断超升;12年内由一个庆字营中未入流的官佐,先后升为“补用同知”、“尽先即补知府”、“简放海关道”、“浙江温处道”等头衔。同时,他手中的实权也越来越大,由“庆字营营务处帮办”而“总理亲、庆等营营务处”、“会办朝鲜防务”、“钦命驻扎朝鲜总理交涉通商事宜”等等。

二 袁世凯出卖吴长庆步步上升

袁世凯到朝鲜后,渐渐不把一手提拔他的恩人吴长庆放在眼里,反而认为吴是他脱颖而出、飞黄腾达的障碍。通过在北京当内阁中书的堂叔父袁保龄的关系,袁世凯直接与李鸿章挂上了钩。李袁两家本有渊源,袁甲三早年与李一起在安徽办过团练,袁保恒在李的手下带过兵,袁保龄又是李的直接属员。李认为袁世凯是“后起之秀”,希望培养他在朝鲜做个忠实的代理人。

此后袁世凯经常越级言事,乘机向李鸿章表现自己,贬低吴长庆,吴却被蒙在鼓里。

1884年,法国侵略军又在越南挑衅,中法战争爆发。为了防止法国侵略者派舰队侵略中国沿海一带,李鸿章调吴长庆率所部庆军三个营回国,驻防金州,以加强东北海防,另三营留在朝鲜,并派吴长庆部将提督吴兆有办理朝鲜军务,而以袁世凯为会办。

庆军是吴长庆所建立的一支军队,其中大多数官佐随吴转战30年,有些人已取得记名提督或总兵之类的军衔。吴启程回国时,颇有依依惜别之情。但他认为:“袁世凯跟我有三代交情,又是我一手提拔起来的,不会改变常规,做对不起我的事情。”哪知吴长庆刚走,袁即安置私人,排斥异己,搞得该军面目全非。他还向人表示:“区区三营人算得什么!就是把庆军六营人全部交给我,我还愧对先人呢。”

吴长庆因兵权削去一半而郁郁不乐,加以旧属纷纷来信投诉袁世凯以怨报德的许多情况,更如火上加油,不久就在金州病死了。

三 袁世凯诳报战功受李鸿章的重视

1884年岁尾和1885年年头之际,朝鲜“开化党”首领金玉均等摆下了鸿门宴,拟将妃党一网打尽。禁卫军大将闵泳翊(闵妃之侄)带伤冲出,逃往税务司穆麟德的家中朝鲜关税由清政府代办,税务司多为客卿,兼为朝鲜政府办理外交。穆麟德系德国人。。袁世凯闻讯来援,见一健者持枪把门,威风凛凛,阻其入内。后来查明此人系中国早期的留学生唐绍仪(15岁留学美国),回国后派来朝鲜充当穆麟德的属员。袁盛赞此人忠于职守,对其留下了深刻的印象。

政变发生后,日本少数驻朝军队乘机侵占王宫,国王李熙出走。清朝军队迅速打退了这支日军,护送李熙回宫。事后袁世凯诳报军情夸大自己的战功,从此他进一步受到李鸿章的重视了。

袁本来是个官气十足的人物,自代朝鲜政府“平乱”以来,他就更加讲排场:“乘舆张盖,呵殿出入,制五色马旗,建兵船,竖黄龙大旗”见《张季子九录》。。在他的札封上自称“钦差北洋大臣会办朝鲜防务、总理营务处”,这是个不伦不类的官衔,似乎是以清朝的北洋大臣兼办朝鲜防务。在会见朝鲜国王或与朝鲜政府打交道的时候,他妄自尊大,根本不把顶头上司吴兆有放在眼里。

袁的狂妄自大也表现在对张謇的态度上。随着自己地位的升高,他对张謇的称谓就由“老师”改称“季直先生”,随后又改称“季翁”、“季兄”,由师生关系降为平辈之交。张謇写信质问他说:“謇今昔犹是一人耳,而‘老师’、‘某翁’、‘某兄’之称,愈变愈奇,不解何故!”他越想越气,后来干脆列举大量事实,责其忘恩负义,狂妄自大,虚伪奸诈,无耻不文。袁也恼羞成怒,两人从此断绝了往来。

袁世凯在朝鲜时期,又经常卖弄权术,投机取巧。他与朝鲜保守派首领尹泰绶等结拜为把兄弟,以广声援。利用朝鲜王妃(闵妃)与大院君(国王李熙的生身父)互相争权,暗中加以操纵。由于国王在公文中左一个“袁会办”,右一个“袁会办”,他持以向李鸿章汇报,以卖弄其在朝鲜颇有威信。另一方面,他又在对朝鲜政府的回文中横一个“禀北洋”,竖一个“禀北洋”,借李鸿章的虚声,以见重于朝鲜。1885年,袁世凯以回国述职为由,先后到天津、北京拉拢当朝权贵。从此辇毂之下,无人不知李中堂手下有这么一位“后起之秀”了。

四 中日战争爆发,请政府被迫签定《马关条约》

可是,当袁世凯昂首天外之际,正是日本侵略者埋头苦干之时:它勤修战备,广结外援,摩拳擦掌,跃跃欲试。1885年,中日两军又在汉城互相戒备,战机一触即发。清政府力求避免战争,特派李鸿章为钦差全权大臣,与日本政府特使伊藤博文举行天津会议,讨论两国军队同时在朝鲜撤退的问题。会议决定,两国撤兵后,朝鲜局势如再有波动,两国出兵来朝,事前必须互告。

天津会议后,清政府撤销了“办理朝鲜军务处”,并将留驻朝鲜的庆军三营扫数撤退回国。李鸿章保升袁世凯为三品道员,改任“驻扎朝鲜总理交涉通商事宜”。袁就新职后,调唐绍仪为自己的西文文案,并派他兼任龙山商务委员。

但是,朝鲜问题并未从此解决。就在这一年,英国侵略者借口防俄侵占了朝鲜的巨文岛,朝鲜政府在帝俄的压力下,同意由帝俄舰队代办朝鲜沿海防务,日本侵略者又在虎视眈眈,准备趁火打劫,朝鲜问题又恶化了。

1894年,朝鲜“东学党”又在全罗道起义,朝鲜政府又一次向清政府乞援。这一事件使清政府势处两难:如果出兵援朝,日本不会置之不理,岂不又将造成中日两军在汉城对峙的严重局势;如果拒绝援朝,岂不大失“天朝上国”的体面?当时袁世凯一再怂恿李鸿章迅速出兵,日本也透出口风,表示中国尽可放心出兵,日本决无他意。于是李鸿章调直隶提督叶志超为主帅,率领太原镇总兵聂士成部2000人开往汉城,同时将中国出兵朝鲜一事通告日本。

哪里晓得,当清军开抵汉城之日,日本立即出兵源源开入朝鲜。随后日军开抵汉城者陆续增至12000余人,另有大批海军舰队整装待发。李鸿章闻讯,才知道中了日本人的“诱敌深入”之计,但已势成骑虎,眼巴巴指望帝俄出面来调停,此外别无长策。

这时候,袁世凯看见势头不对,一面将商务委员的职权交给唐绍仪代办,一面向李鸿章要求回国养病。他在中日战事发动的前夕,回到天津跟李鸿章打了个照面,便又马不停蹄地去北京打听政治行情。他明知中日战争必不可免,中国必将失败,李老中堂年过七旬,必将碰得头破血流。此时西太后调西安将军荣禄来京参预“督办军务处”——这是清政府新设立的一个中央军事机构,完全由皇族掌握,表面由恭亲王奕、庆亲王奕为督会办大臣,而实权则操于荣禄之手。袁世凯立即使出全身解数,向荣禄大献殷勤,而荣禄也正需要有这么一个军事人才,因此一拍即合。

袁到北京后,将自己在朝鲜办理军事和外交的情况及与李鸿章的往返电报,恭楷缮成若干小册子,分送朝中亲贵。他在小册子上影射李鸿章因循失策,好大喜功,对日外交软弱无力,并乘机开脱自己的责任。他拼命巴结“督办军务处”大臣李鸿藻、翁同、荣禄等,经常写信给李鸿藻报告军情,议论战局。李鸿藻认为他“熟悉军情”,“娴熟兵略”,“如令特练一军,必能矫中国绿防各营之弊”。袁又向荣禄递了门生帖子,将别人编译的兵书,用自己名字刊行,恭请荣禄指教。袁还向帝师翁同、督办关外军事的两江总督刘坤一等,奉承拍马,出谋献策,也赢得了他们的好感。

1894年7月23日,日本侵略军突然进攻朝鲜王宫,劫走国王李熙,并扶植大院君李应组织傀儡政权。同时不宣而战进攻已退往牙山的清军,于是甲午战争开始了。

中日开战不久,李鸿章训练多年的淮军及新建北洋海军,先后被日军击溃,日军又在东北及山东沿海地区登陆,连陷旅顺、大连、威海卫、刘公岛、营口。清政府被迫派张荫桓、邵友濂赴日求和,日政府拒不接待,指名要李鸿章亲自出马才肯接受谈判。1895年3月20日,清政府改派李鸿章到马关,与日本政府所派全权代表伊藤博文讲和。

1895年4月17日,李鸿章、伊藤博文分别代表中、日两国签订了《马关条约》。在这个条约上,清政府承认了日本对朝鲜的殖民统治,割让了自己的神圣领土台湾、澎湖和辽东半岛,加辟了重庆、沙市、苏州、杭州四个通商口岸,同意了日本在中国内地开设工厂,日本船只在中国内河自由通航,中国赔偿日本战费二万万两银子等等。《马关条约》是中国同帝国主义签订的又一个亡国条约。

《马关条约》签定后,李鸿章成了千夫所指、万人唾骂的卖国贼,言官上奏弹劾,清流写文抨击。袁世凯是个善于趋吉避凶的老手,少不得也打了几下冷拳,为自己增添身价。他在北京会见了十年不通音讯的张謇。张謇自吴长庆逝世后,抛弃了从军生活,重入科举之场,1894年4月中了状元,成了名满全国的才子。袁世凯生就了一双势利眼,就主动去拜访他,借以释嫌修好,而张謇正在聚精会神写弹劾李鸿章的文章,也需要有人提供材料,于是两人又言归于好了。

……

用户评价

我向来对那种“大而空”的历史著作不感兴趣,而这套关于北洋的“史话”,恰好避开了这个陷阱。它的叙事视角非常灵活,时而拉到高层会议室,时而又聚焦到某个关键战役的小兵身上。这种镜头切换的流畅性,使得阅读过程完全没有拖沓感。我记得有一段描写奉系军阀在东北的统治,如何试图建立一套不同于中原的治理模式,但最终还是被内斗和外部势力的干预所瓦解。这种对地方性政治实验的关注,让我看到了军阀时代更复杂的一面——他们并非铁板一块的掠夺者,也曾有人试图在混乱中建立新的秩序,尽管大多以失败告终。总的来说,它提供了一个极其丰富、立体且引人入胜的北洋世界观,让人在合上书本后,对民国初年的那段“英雄与枭雄并存”的年代,有了耳目一新的认知。

评分这套书的装帧和排版也值得称赞。厚厚的三卷本,拿在手里很有分量感,纸张的质感也让人愿意长时间沉浸其中。但从内容上来说,它最让我感到震撼的,是它揭示了中国近代化进程中的巨大代价。北洋军阀的统治,是清末政治改革失败的直接后果,也是一党、一派力量尚未强大到足以统一全国的过渡性产物。作者通过大量的史实对比,展现了中央政府的软弱无力和地方势力的野蛮生长。特别是对张作霖、冯玉祥等人的“倒戈”行为的分析,没有简单地归结于个人的品德问题,而是深刻地剖析了在那个“谁拳头硬谁说了算”的政治生态下,政治投机成为生存法则的无奈。这种对历史环境的深刻洞察,让我对那个时代产生的敬畏和一丝悲凉感,久久不能平复。

评分坦率地说,最初我有些担心这套书的学术严谨性,毕竟叙事风格如此生动流畅,难免会让人怀疑其史实的可靠度。然而,随着阅读的深入,我的疑虑逐渐消散了。虽然作者采取了“史话”的形式,但其引用的史料和对历史事件因果链的推导,都显示出扎实的功底。它没有为了追求戏剧效果而肆意编造,而是将那些被历史尘封的公文、回忆录,巧妙地融入到故事线中。我发现自己不仅知道了“发生了什么”,更重要的是“为什么会发生”。例如,对于“府院之争”的解析,它清晰地展示了权力制衡机制在当时体制下的脆弱性,以及袁世凯去世后留下的权力真空是如何被各方势力迅速填补的。这种“知其所以然”的阅读体验,是很多同类书籍难以企及的。它不是简单的历史故事的复述,更像是一堂生动的、带有批判精神的历史分析课。

评分这本书的妙处,在于它成功地平衡了宏大叙事与微观细节。我特别喜欢其中关于各路“大佬”的私人交往和幕后交易的描写。这些内容,通常在官方正史中是找不到的,但它们恰恰是理解历史走向的关键。比如,关于皖系和直系之间那些藕断丝连的关系,以及他们如何利用北洋政府的财政、军队,甚至外交资源来互相倾轧的种种细节,作者的挖掘相当到位。阅读时,我感觉自己就像是潜伏在当时的官邸里的一位密探,听着那些权力的私语。尤其值得一提的是,作者对当时社会文化背景的勾勒也颇为用心。军阀混战的背后,是新文化运动的暗流涌动,是知识分子在十字路口上的挣扎。这种多维度的叙事,使得整个北洋时期不再是单纯的“兵荒马乱”,而是一个充满矛盾与张力的转型期。每次合上书卷,总会思考,在那个充满暴力和不确定性的年代里,普通人的命运是如何被这些高层的角力无情摆布的。

评分这套书,刚拿到手的时候,我心里就咯噔一下,想着这又是哪位历史爱好者啃硬骨头的故事集啊。翻开第一册,嚯,这可真不是那种枯燥的年代叙事。作者显然是下了苦功的,把那些拗口的人名、复杂的派系斗争,用一种近乎说书人的腔调给串了起来。我最欣赏的是他对那个时代“人”的刻画。比如,曹锟的“贿选”闹剧,写得活灵活现,让人仿佛能闻到钱币的味道,感受到权力的腐蚀性。又比如,段祺瑞那种看似铁血却又时常摇摆不定的复杂心性,作者没有简单地贴上“好”或“坏”的标签,而是深入到他的家庭背景和个人抱负中去探究。这种叙事方式,对于像我这种,过去对北洋史只有零星概念的普通读者来说,简直是福音。它没有堆砌晦涩的史料,而是将历史事件像拼图一样,一块块巧妙地组合起来,让人在津津有味地阅读过程中,不知不觉就理清了那段错综复杂的政治脉络。读完后,对“军阀”这两个字的理解,已经从脸谱化的土匪形象,转变成了一群被时代洪流裹挟的、有血有肉的政治玩家。

评分乱世之中各显其才,在乱世中站得住脚才是真英雄

评分挺实惠的,书非常好,正版的,非常值,快递也给力

评分叙事全面的,对了解那个时代有帮助

评分叙事全面的,对了解那个时代有帮助

评分书不错,还没看

评分东西送货很快,值得推荐

评分买了一大堆书,这个折扣还是划算的,都是网上比较难找的纸质书。

评分又便宜又好,一如既往的支持!

评分这是一款非常不错的商品 我给个五星好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![悦读时光·图史系列:蒙元入侵前夜的中国日常生活(插图本) [La Vie Quotidienne en Chine a La Veiile de L'invasion Mongole,1250-1276 Jacques Gernet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11662927/550622efN032160dd.jpg)