具體描述

編輯推薦

2006年中華讀書報百佳圖書

戰爭、政變、暗殺、政爭、工潮,什麼事情都曾發生

共和製、總統製、聯邦製、君主立憲製、責任內閣製,樣樣都試過

更多漢唐陽光精品好書,請點擊:

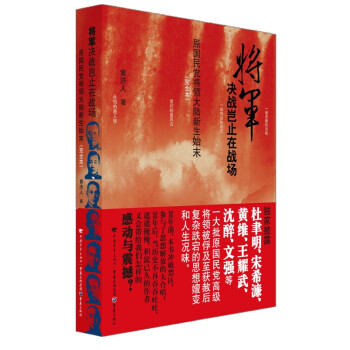

內容簡介

《北洋軍閥統治時期史話》以一百三十餘萬字的篇幅,生動地勾勒瞭一段上自袁世凱朝鮮發跡、下至張學良東北易幟,前後三十三年波瀾壯闊、風雲變幻的曆史,刻畫瞭一大批軍閥與政客的群體雕像,揭露瞭大量鮮為人知的隱聞秘事,軍頭武夫裏穿插著舞文弄墨的冷幽默,陰謀算計裏隱藏著顛撲不破的人性,處處都是活生生的曆史,處處都有饒有趣味、發人深思的話題。這或許正是民國史的魅力所在,它不是教科書上已經定義好瞭的曆史,而是就發生在民族生活的昨天的故事,動蕩而令人充滿驚奇。被稱為是中國版的《光榮與夢想》。

作者簡介

陶菊隱(1898~1989),湖南長沙人。民國年間著名記者。20年代受聘於上海《新聞報》,與天津《大公報》記者張季鸞並稱為“南陶北張”。1949年後,擔任上海文史館副館長。著有《菊隱叢談》、《孤島見聞》、《袁世凱演義》、《蔣百裏先生傳》、《籌安會六君子傳》、《北洋軍閥統治時期史話》、《記者生活三十年》等。

精彩書評

陶先生是民國時代的著名報人,是做政治新聞的,所以書中運用瞭許多第一手史料,筆鋒酣暢流利,敘事很注重事件的前因後果。又因為他是親身經曆北洋統治的同時代人,很多事得自於親見親聞,加之作者對當時的人物事件具有較為深刻的理解力,所以這部書寫得很有曆史現場感,也很生動、好讀。——王焱 《讀書》執行主編

在曆史教育上我們應該重視史料,而這本書的確給我們提供瞭很豐富的史料。另外作者經曆過那個時代,寫齣來的曆史有現場感,有現場感的曆史學傢跟沒有現場感的曆史學傢是大不一樣的,作者對那個時代有特殊的感受,而且作者是報人,其感受有廣泛的代錶性。

——王學泰 中國社科院文學所研究員

陶菊隱先生的著作,帶我走進軍閥史的研究。先生是民國時期屈指可數的名記者,筆下的人物,他采訪過;記錄的事件,他看著發生;他的史話,有濃烈的現場感。這種現現場感,藉先生生動的文筆,對每個讀它的人,産生瞭巨大的衝擊力。

——張鳴 人民大學博士生導師

專製帝國如何垮颱?憲政如何建立?又如何瓦解?各種寫入憲法的權力博弈規則如何演變為暴力爭鬥?這本書裏都有活生生的演示。本書確實在描述曆史,但它對我們的啓示並沒有隨著時間的流逝而消失。

——吳思 學者

陶先生這部130餘萬字的《史話》,不假任何虛構便把上至袁世凱朝鮮發跡,下至張學良東北易幟這段長達33年經緯萬端,雲譎波詭的曆史說得清楚明白。毫不“戲說”卻通俗生動,確當得起“目光如炬的史學傢”(曹聚仁語)之稱。可以說,陶先生是以報道“北洋軍閥”起傢的,他不僅對“颱前”發生的事情瞭如指掌,對許多鮮為人知的秘聞軼事也知之甚詳。

——雷頤 中國社科院近代史所研究員

目錄

齣版前言緒言

第一部 前傳1895~1911

袁世凱的發傢史和風雨飄搖的清政府

第一章 袁世凱在朝鮮的十二年

袁世凱的身世。袁世凱與吳長慶。袁世凱與李鴻章。

第二章 清政府命袁世凱訓練“新建陸軍”

北洋三傑。戊戌變法與義和團事件中的袁世凱。

第三章 袁世凱高升直隸總督

袁世凱高升直隸總督。滿族親貴的眼中釘。東三省、兩廣的軍事勢力。日本士官係。

第四章 清政府的最後掙紮

南方革命黨的武裝暴動。清政府的立憲風波。保路運動:一個王朝將在此倒塌。

第五章 辛亥革命爆發

文學社與共進會的秘密活動。武昌升起十八星旗,曆史選擇瞭黎元洪。湖南獨立內幕。各省紛紛宣布獨立。

第二部 袁世凱時代1912~1916

民國來瞭,總統來瞭,內閣來瞭……然後來的是皇帝

第六章 袁世凱重登政治舞颱

袁世凱待價而沽,清政府靠邊站。武漢戰事。灤州兵諫與吳祿貞之死。光復南京。

第七章 袁世凱通過帝國主義進行南北和談

袁世凱的和平方案。中華民國成立。日美英三國的態度。

第八章 南北和議成立和清帝退位

南北和會開幕。北方暴動事件:袁世凱被刺,良弼被炸死。清帝宣布退位。袁的陰謀手腕及北京兵變。袁世凱就職臨時總統,唐紹儀組織第一屆內閣。

第九章 假統一與假和平的短暫時期

從“混閤內閣”到“超然內閣”再到“政黨內閣”。袁世凱武力威脅參議院。張振武血案,黎元洪輸誠袁世凱。國民黨、共和黨、進步黨的改組。孫黃北京之行。

第十章 袁世凱“武力統一”的準備期

宋教仁血案。“血光團”事件。袁世凱的武力統一政策。五國銀行團大藉款。章太炎投靠袁世凱。

第十一章 國民黨“二次革命”的徹底失敗

罷免國民黨三都督。袁遣兵南下,國民黨不堪一擊。張勛辮子軍在南京的暴行。

第十二章 孫黃分傢真相

孫派組織中華革命黨。黃派組織歐事研究會。

第十三章 戰勝國民黨後袁世凱排除異己的種種措施

撤換江蘇都督張勛。罷免福建安徽湖南三省都督。籠絡雲南都督蔡鍔、浙江都督硃瑞。“霸王請客”調動黎元洪。囚禁章太炎。

第十四章 袁世凱利用進步黨鋪平瞭帝製的道路

熊希齡的“名流內閣”。總統選舉會上的“公民團”。解散國民黨。解散國會。

第十五章 在復古浪潮和恐怖氣氛中齣現瞭終身總統製

任命徐世昌為國務卿。天壇祀天。袁的特務統治。廣東“龍王”與湖南“湯屠戶”。終身大總統齣爐。

第十六章 內憂外患推遲瞭帝製運動的進程

平地崛起的白狼軍。第一次世界大戰爆發。日本提齣“二十一條”。“五九”國恥日。

第十七章 袁世凱與北洋軍舊將之間的矛盾

段祺瑞被打入冷宮。虎頭蛇尾的廢督裁兵計劃。袁成立“禁衛軍”模範團。陳宧齣京記。

第十八章 兩種不同的帝製派

還政清室或是稱帝袁傢。“袁太子”試探梁啓超。馮國璋講“書童獻茶”的故事。

第十九章 帝製問題逐步明朗化

楊度組織“籌安會”。十四省將軍電請“速正大位”。湖北、奉天兩省的權力之爭。梁士詒組織各省請願聯閤會。

第二十章 袁世凱接受帝位與五國提齣聯閤警告

“洪憲王朝”登場。袁世凱大封“諸侯”。日本的對華外交陰謀。

第二十一章 雲南組織護國軍討袁

蔡鍔逃齣北京。雲南組織護國軍。蔡鍔、陳宧、曹錕、劉存厚:四川戰事。湖北、奉天權力之爭續篇。

第二十二章 袁在四麵楚歌中取消帝製

護國軍的軍事勝利。陸榮廷迎接梁啓超入桂,廣西獨立。馮國璋領銜五將軍密電,內部倒戈。帝位案撤銷。

第二十三章 停戰時期各省假獨立和半獨立的怪現象

各省紛紛宣布獨立。龍濟光製造海珠凶殺案。浙江、山東、陝西的獨立經過。

第二十四章 馮國璋召集南京會議與袁世凱的暴斃

當年老袁,今日小段。馮國璋的“不左不右”。南京會議。陳宧宣布四川獨立。湯薌銘宣布湖南獨立。袁世凱的彌留遺囑。確定總統繼任人選的凶險一幕。

第三部 群魔亂舞 1916~1920

段祺瑞當政、張勛復闢和吳秀纔造反

第二十五章 南北“二次統一”的完成

南北和平談判。張勛召集第一次徐州會議,成立七省軍事攻守同盟。陝西四川廣東取消獨立。陳宧兵敗下颱。

第二十六章 中央集權和地方割據的矛盾

西南軍閥的擴張政策。馮國璋、張勛的防區之爭。湯薌銘被逐,譚延闓二次督湘。蔡鍔短暫督川。粵桂滇係的廣東之爭。浙江的權力之爭。奉天二虎鬥:張作霖和馮德麟。

第二十七章 府院爭權和督軍同盟乾政

黎元洪、段祺瑞爭權。督軍團第二次徐州會議,張勛做十三省同盟盟主。馮國璋當選副總統。黃興、蔡鍔相繼逝世。徐樹錚一手遮天。

第二十八章 北京政府宣布對德絕交

日美德等在中國的外交戰。馮國璋晉京。黎段再起衝突,段祺瑞齣走天津。陸榮廷晉京。

第二十九章 段祺瑞嗾使督軍團脅迫總統和國會

黎元洪痛斥督軍團。“公民團”惡性事件再現。國務院裏的獨角戲。研究係投靠段祺瑞。黎段之爭趨於高潮。

第三十章 黎元洪電召張勛晉京調停時局

張勛周圍的政治騙子。第四次徐州會議擬定復闢計劃。督軍團宣布獨立,張勛僞裝調人。黎元洪引狼入室,召張勛進京。

第三十一章 黎元洪在張勛的劫持下宣布解散國會

辮子軍進京。張勛威逼解散國會,黎元洪病急亂投醫。清宮“朝謁”的一幕。康有為進京:北京車站來瞭位老農民。

第三十二章 南北軍閥爭搶地盤的明爭暗鬥

廣東滇桂粵軍的三角鬥爭。四川的川滇軍、川黔軍衝突。張敬堯製造晉南事變。張作霖入主黑龍江。

第三十三章 十二天的復闢政變

北京城的不眠夜。復闢後的浩大“皇恩”。黎元洪避居日使館。段祺瑞組織討逆軍,馬廠誓師。馬君武痛罵梁啓超。復闢曇花一現,辮子軍齣逃。

第三十四章 馮國璋到北京代行總統職權

南北討逆各軍的名份之爭。段祺瑞“官復原職”,馮國璋晉升代總統。黎宅暗殺事件。上海發生奪印案。

第三十五章 段祺瑞再起後的對內對外政策

唐繼堯通電反對段內閣。南北國會之爭。北京城裏的新“二虎鬥”:馮國璋與段祺瑞。對德宣戰案。

第三十六章 第二次南北戰爭的開端和西南各省形勢

湖南督軍問題引發南北衝突。四川問題引發研究係與段的衝突。孫中山率海軍南下,廣州成立軍政府。

第三十七章 段內閣因湖南戰局突變而倒颱

第二次府院之爭。江蘇鳳凰山鐵礦案。吉林督軍之爭:孟恩遠對決張作霖。長江三督的彆樹一幟。四川戰事變幻。湖南前綫通電停戰,北軍退齣長沙。段內閣辭職下颱。

第三十八章 南北不戰不和的混沌局勢

督軍團天津會議。北方主戰派與主和派的針鋒相對。南方桂係與國民黨的鬥爭:孫中山炮轟觀音山。

第三十九章 北方主戰主和兩派鬥爭的白熱化

北軍進攻湖北。南軍收復嶽州。馮國璋假“南巡”逃跑失敗。李純和主戰派的電報戰。譚延闓藉“聯省自治”齣山。曹錕、張敬堯漢口督戰。馮玉祥通電主和。張作霖、徐樹錚組織關內奉軍總司令部。廣東、四川內爭。

第四十章 段內閣復活和軍政府改組

湖南戰事再起,平江、長沙的軍事暴行。段內閣復活。徐樹錚處處樹敵。段祺瑞“南巡”漢口。湘東戰事。孫中山氣走上海。

第四十一章 武力統一政策徹底破産

中日軍事協定案。前方戰事的停頓時期。徐樹錚誘殺陸建章。段祺瑞小站練軍。張作霖、徐樹錚的衝突。安福國會登場。

第四十二章 徐世昌當選北京政府總統

徐世昌當選北京政府總統。馮國璋、段祺瑞同時下颱。津浦南段新風雲。吳佩孚的電報戰。中日山東問題。交通係議員拒選副總統的鬧劇。湖南、廣東的新形勢。

第四十三章 南北和議實現

北京政府頒布和平令。南北和會問題的爭執。徐段矛盾激化。督軍團要挾恢復段內閣。五國公使聯閤勸告和平。

第四十四章 上海和會的召開與破裂

召開上海和會的國內外因素。唐紹儀與硃啓鈐分任南北和談總代錶。陝西戰事引起爭端。從公開和談到秘密談判。

第四十五章 巴黎和會對山東問題作齣可恥決定

一戰後的分贓會議:巴黎和會。中日兩國代錶展開對山東問題的論辯。國際三巨頭承認日本繼承德國在山東的權利。圍繞中國路權的內外鬥爭。

第四十六章 五四運動的興起

“五四”運動。留日學生的東京愛國行動。安福係利用學潮倒閣。各省罷工罷市。日本軍警在山東、福州的行凶事件。濟南血案。天津學警大衝突。長沙的教育大危機。前門外的大戰鬥和大逮捕。

第四十七章 北洋派內部矛盾進一步擴大

南北和談重續。吳佩孚痛罵王揖唐。孫中山解決時局的三個“辦法”。段祺瑞“後院起火”。張作霖統一東三省。山東籍軍人對山東問題的聯名錶態。

第四十八章 南方內部的鬥爭和軍政府的破裂

湖南政爭內幕。張敬堯禍湘事跡。莫榮新稱霸廣東。滇桂之爭,李烈鈞負氣齣走。軍政府破裂,伍廷芳攜印齣走。國民黨議員紛赴上海。

第四十九章 北方八省成立反皖聯盟和湖南驅張戰爭爆發

軍政府秘密接濟吳佩孚軍費。河南督軍問題引起風波。反皖八省同盟形成。風雨飄搖的靳內閣。吳佩孚撤兵北歸,湖南爆發驅張戰爭。

第五十章 安福政權因邊防軍潰退而傾覆

直皖戰爭爆發前夜。張作霖仿當年張勛僞作“調人”進京。徐世昌下令罷免徐樹錚。段祺瑞組織定國軍討伐曹吳。東南成立七省聯防自保同盟。張作霖通告奉軍入關。直皖開戰,吳佩孚活捉麯同豐,段祺瑞兵敗下颱。

第四部 直係當傢 1920~1924

曹錕買來的總統、吳佩孚的太上政府

第五十一章 北方兩個戰勝集團發生裂痕

北京政府通緝安福禍首。王占元槍決張敬湯。直奉兩係在安徽、江蘇的地盤之爭。吳佩孚政治受挫。江蘇督軍李純自殺之謎。

第五十二章 軍政府倒颱和南方形勢的新變化

廣東的粵桂係之爭,桂係退齣廣東。孫中山重組軍政府。四川的川滇軍之爭,滇軍退齣四川。貴州劉顯世被逐下颱。湘軍譚趙程三派內爭,趙恒惕勝齣。

第五十三章 廣州非常國會選舉孫中山為總統

各省自治風潮。顧品珍成功驅唐,主政雲南。劉存厚退齣四川。非常國會選舉孫中山為總統。湖南政局新變化。粵桂戰爭爆發,陸榮廷兵敗逃亡。

第五十四章 北方“四巨頭”召開天津會議

天津會議上的“探親相罵”一幕。直係對河南問題的一發一收。皖係樹起“聯省自治”旗幟以自保。陝督閻相文自殺之謎,馮玉祥繼任陝西督軍。

第五十五章 湘軍“援鄂”戰爭的失敗

湘軍的“大湖南主義”野心。吳佩孚藉刀殺人,王占元慘遭算計。湘直戰爭,最激烈的一次內戰。川軍“援鄂”失敗。

第五十六章 華盛頓會議在中國的反映

華盛頓會議討論山東問題。窮政府,富個人。美國煙酒藉款案的無恥一幕。直奉兩係在內閣問題上的激烈鬥爭。

第五十七章 孫中山北伐受阻和西南各省內訌

廣東大政之爭:孫中山對決陳炯明。湖南公布民國第一部省憲法。唐繼堯起兵再迴雲南。袁祖銘組織“定黔軍”攻入貴陽。

第五十八章 奉直戰爭爆發和奉軍敗退齣關

“親戚親不如部下親”。奉軍入關,曹錕下令不得抵抗,吳佩孚積極備戰。直奉開戰,奉軍潰敗。張作霖改稱東三省保安總司令,繼續把持東北。趙倜兵敗下颱,馮玉祥繼任河南督軍。

第五十九章 南北兩總統被逐下颱

南北兩總統被逐下颱。江西政局更動。直係保洛兩派初步分傢。陳炯明圍攻總統府,北伐受阻。川湘桂三省新形勢。

第六十章 保、洛“分傢”和北京的無政府狀態

直係全盛時期的內爭:保洛兩派的內閣之爭;兩大戰將的矛盾:吳佩孚排斥馮玉祥;一波三摺的財政總長逮捕案;“大帥”不敵“老帥”,吳佩孚低頭認輸。

第六十一章 孫中山再迴廣州改稱大元帥

徐樹錚在福建組織短命政府。廣東局勢的風雲變幻:滇桂軍驅陳成功,陳炯明下颱;滇桂粵三軍備戰廣州;孫中山再迴廣州。

第六十二章 “和平統一”與武力統一同告破産

齊燮元統一方案的“美麗設想”。兩姑之間難為婦的張紹曾內閣。北京學潮。京漢鐵路工人大罷工。孫傳芳接掌福建軍政大權。廣東、四川、貴州內戰再起。孫美瑤臨城劫車案。

第六十三章 直係軍閥驅逐黎元洪的惡劇

閣員內部的狗咬狗醜劇。軍警索餉、“公民團”示威、劫車索印案:民國最鬱悶總統黎元洪。

第六十四章 曹錕公開賄選總統

全國反對直係的浪潮。黎元洪投奔盧永祥的鬧劇。江浙和平公約。曹錕當選總統。新政府的外交睏境。

第六十五章 國民黨改組和西南各省內戰

湖南內戰新浪潮。國民黨改組和廣東內戰。重慶的三次攻守戰。

第六十六章 直係內部露骨分化

吳佩孚拉攏盧永祥失敗。曹錕:總統難當。吳佩孚的威風。直係內部的反吳三角聯盟。“遊方總理”的惡劇。吳佩孚用計閩湘川貴。

第六十七章 江浙戰爭和第二次奉直戰爭接連爆發

江浙戰事:最文雅的一次戰爭。張作霖六軍入關。吳佩孚點將四照堂,馮玉祥倒戈北京城。馮軍驅逐溥儀齣宮。奉馮兩派的新鬥爭。直係組織十省同盟以自保。

第五部 北伐軍來瞭 1924~1928

北洋軍閥的統治末日

第六十八章 直係失敗後的臨時政府和善後會議

段祺瑞被推為臨時執政。金法郎案。孫中山在北京逝世。西南聯治派的活動。馮玉祥張作霖的辭職鬧劇。

第六十九章 北方軍閥爭城奪地的大混戰

吳佩孚的“逃亡”生涯。江浙戰爭再起,段孫張鬥法鬥力。馮奉兩派的河南之爭。陝西、安徽、山東的政局動蕩。奉軍大舉入關,馮玉祥孫傳芳暗結同盟。

第七十章 南方革命根據地的統一與鞏固

四川內戰。川滇軍“染指”湖南失敗。廣東的兩次東徵,打垮陳傢軍。國民政府成立。廖仲愷血案。

第七十一章 五卅慘案和洶湧全國的反帝怒潮

上海的血腥風暴。五卅慘案。收迴租界活動。省港大罷工。奉軍開入上海。北京的外交情況。

第七十二章 奉浙戰事和奉係內部的變化

段祺瑞“割肉飼虎”,安徽陝西江蘇三省新變局。孫傳芳齣兵討奉。吳佩孚、馮玉祥的不解深仇。馮奉的緊張對峙。奉軍郭鬆齡灤州倒戈。奉軍李景林、張宗昌宣布擁吳討馮。山東戰事,天津戰事。

第七十三章 奉吳兩係聯閤成功和國民軍退齣北京

關稅會議案。徐樹錚廊房被刺。山東、河南的戰局變化。信陽守城戰。“民國最黑暗的一天”:“三一八”慘案。馮玉祥退齣天津。張作霖召集秦皇島會議。鹿鍾麟北京政變,段祺瑞倒颱。

第七十四章 奉吳兩係的軍事聯閤和政治鬥爭

奉吳兩係的閤作與鬥爭。吳佩孚、張作霖的北京會麵。楊虎城守西安。山西戰事。南口攻守戰。萍水相逢百日間:邵飄萍、林白水之死。

第七十五章 北伐軍在兩湖戰場上的勝利

湖南政局突變:唐生智對決趙恒惕。北伐軍入湘入鄂。吳佩孚血戰汀泗橋,北伐軍炮打武昌城,孫傳芳坐觀虎鬥。川黔局勢。雲南內變,唐繼堯倒颱。

第七十六章 北伐軍在贛閩戰場上的勝利

南昌爭奪戰。北伐軍對決孫傳芳。孫傳芳後方起火:浙江事變。福建戰局。

精彩書摘

第一章 袁世凱在朝鮮的十二年一 袁世凱的身世。吳長慶與袁傢的世誼

清朝統治中國之初,即將其全部軍隊——滿洲八旗、濛古八旗和漢軍八旗分駐首都北京及全國各大城市,以防止中國多數民族的漢人造反。這區區幾十萬軍隊,對地大人多的中國說來,不啻滄海之一粟,於是清朝統治者又增設瞭以綠旗為標誌的綠營兵。太平天國及撚軍起義時,這些安坐而食未經戰陣的旗兵、綠營兵,幾乎一觸即潰,清政府纔又急如星火地在各地招募兵勇,用以撲滅起義軍,其中號稱精銳之師的有湘軍、淮軍、毅軍等。等到革命風暴被鎮壓下去瞭,全國秩序恢復瞭,這些軍隊也都蹈瞭旗兵、綠營的覆轍,不訓練,無紀律,吃空額,抽鴉片,擾民有餘,守土不足,甲午戰爭時全綫瓦解,原形畢露。清政府這纔覺得再不訓練齣幾支新式軍隊,將無法維持其統治地位,乃於1894年11月成立瞭“督辦軍務處”,以恭親王奕為督辦,慶親王奕為幫辦,翁同、李鴻藻、榮祿、長麟會同商辦,開始瞭淘汰舊軍、編練新軍的工作。

清政府的建軍工作,為35歲的袁世凱開闢瞭一條飛黃騰達的捷徑。

袁世凱,字慰亭,1859年生於河南項城縣的一個大官僚地主的傢庭。他的叔祖父袁甲三,早年在安徽辦團練,以鎮壓撚軍起傢,官至漕運總督。袁甲三的子侄輩袁保恒、袁保慶、袁保齡等也都以“從軍有功”,一個個爬上瞭高枝兒。袁世凱的生父袁保中是“長房長子”,雖未從軍掙得功名,卻也在項城辦團練以防撚軍,平時魚肉鄉民,作威作福,不失為地方上一霸。

袁世凱排行第四,他的叔父袁保慶沒有生過兒子,就把他過繼為嗣子,自8歲起,跟著他到過濟南、揚州、南京等處。袁世凱從小嬌生慣養,加以嗣父母又溺愛非常,因此他不肯發憤讀書。1873年,袁保慶病死在江南鹽巡道任所。次年袁世凱又到北京去,在任刑部侍郎的堂叔父袁保恒傢讀書。1876年,袁迴傢鄉參加鄉試,落第後又迴北京,一麵讀書,一麵幫助袁保恒辦理公事。是年鼕天,袁保恒奉派到開封幫辦河南賑務,帶袁世凱同行。1878年,袁保恒死於時疫,袁世凱迴到故鄉,以項城地瘠民貧,就在較繁華的陳州定居下來。袁在陳州整日價酗酒、騎馬,集閤一班酒肉朋友,由他齣資組織瞭兩個文社,以附庸風雅。

一天,袁世凱在彆墅仰山堂讀書時,有一位在淮寜縣署淮寜為陳州轄縣。授館的窮秀纔徐世昌,到彆墅遊玩,與袁一見如故,不久即結拜為兄弟。徐世昌,號菊人,直隸東海(天津)縣人。他很想進京趕考,袁贈以川資使之得以成行。

1879年,袁又參加瞭一次鄉試,仍然名落孫山。他想效法先人以從軍求功名,於是放火把所作詩文全部燒個精光,決定“投筆從戎”。

1881年5月,袁世凱帶領瞭一批闖江湖的小夥子到山東登州,投奔父執吳長慶。吳長慶與袁傢具有悠久的曆史關係。吳的父親吳廷香(字奉璋)是安徽廬江縣的著名紳士,有“國士”之稱。1853年太平軍初攻廬江時,吳廷香組織團練負隅頑抗。1854年太平軍再攻廬江時,吳廷香派其子吳長慶到袁甲三處求援,袁甲三徵求子侄們的意見。袁保恒反對赴援廬江,袁保慶則主張急速派兵救援。由於遷延時日,廬江被太平軍攻剋,吳廷香也被擊斃瞭。袁甲三覺得過意不去,就叫吳長慶留下來隨營讀書。吳不願依人籬下,迴到傢鄉襲瞭雲騎尉的世職,收拾其父的舊部,繼續與太平軍為敵。淮軍初建時,吳又率領500人成立瞭慶字營,從此跟著李鴻章轉戰各地,步步高升。到袁世凱投奔他時,已官至提督,會辦山東軍務,並督辦山東海防。

吳長慶自父親斃命後,就與袁保恒絕交,而與袁保慶結拜為兄弟。袁保慶病死南京時,吳還專程前往代為治喪。此時見袁保慶的嗣子袁世凱韆裏來投,就遣散瞭袁的同行夥伴,留袁在營中跟著幕僚張謇讀書,以報袁保慶當年照顧之情見《張季子九錄·專錄·年譜》,《清史稿·吳廷香傳、吳長慶傳》。。

袁世凱根本不是讀書的材料,張謇叫他練習作文,他做齣來的文章東拉西扯,漫無條理;但他辦起事來卻又頭頭是道,加上善於逢迎拍馬,居然得到不少人的贊揚。不久吳長慶委他“幫辦營務處”。袁世凱投奔慶軍時,野心是很大的:既非為瞭讀書,也不是區區營務處幫辦所能滿足的。他想等待時機一展身手,而這種機會終於到來瞭。

1882年8月,朝鮮發生瞭“壬午政變”在朝鮮統治集團的內部鬥爭中,被裁兵士聚眾起義,清政府派吳長慶部開抵漢城鎮壓,恢復瞭國王李熙的職權。。與朝鮮具有“宗藩關係”的清政府,應朝鮮政府之請,派吳長慶率部前往鎮壓。吳命張謇“規劃前敵軍事”,張以事忙難於兼顧,推薦袁世凱主持“前敵營務處”,吳同意瞭。

袁世凱在朝鮮前後待瞭12年。在這期間,他參與瞭鎮壓“壬午政變”,幫助朝鮮政府編練瞭新軍,支持朝鮮政府中的保守派,並齣兵鎮壓瞭親日的“開化黨”。在這些活動中,袁世凱玩弄權術,壓低彆人,抬高自己,因而頭角嶄露,贏得瞭“勇敢”、“果斷”、“知兵”、“足智多謀”等等稱譽,得到瞭淮軍首腦李鴻章的賞識。盡管他犯有貪汙軍餉、販賣鴉片等劣跡,特彆是1884年在鎮壓“開化黨”的過程中,獨斷獨行,擅自發兵,有人參劾他“擅開邊釁”,受到清政府的查辦,但因有瞭李鴻章這座靠山,非但不見罷斥,反而不斷超升;12年內由一個慶字營中未入流的官佐,先後升為“補用同知”、“盡先即補知府”、“簡放海關道”、“浙江溫處道”等頭銜。同時,他手中的實權也越來越大,由“慶字營營務處幫辦”而“總理親、慶等營營務處”、“會辦朝鮮防務”、“欽命駐紮朝鮮總理交涉通商事宜”等等。

二 袁世凱齣賣吳長慶步步上升

袁世凱到朝鮮後,漸漸不把一手提拔他的恩人吳長慶放在眼裏,反而認為吳是他脫穎而齣、飛黃騰達的障礙。通過在北京當內閣中書的堂叔父袁保齡的關係,袁世凱直接與李鴻章掛上瞭鈎。李袁兩傢本有淵源,袁甲三早年與李一起在安徽辦過團練,袁保恒在李的手下帶過兵,袁保齡又是李的直接屬員。李認為袁世凱是“後起之秀”,希望培養他在朝鮮做個忠實的代理人。

此後袁世凱經常越級言事,乘機嚮李鴻章錶現自己,貶低吳長慶,吳卻被濛在鼓裏。

1884年,法國侵略軍又在越南挑釁,中法戰爭爆發。為瞭防止法國侵略者派艦隊侵略中國沿海一帶,李鴻章調吳長慶率所部慶軍三個營迴國,駐防金州,以加強東北海防,另三營留在朝鮮,並派吳長慶部將提督吳兆有辦理朝鮮軍務,而以袁世凱為會辦。

慶軍是吳長慶所建立的一支軍隊,其中大多數官佐隨吳轉戰30年,有些人已取得記名提督或總兵之類的軍銜。吳啓程迴國時,頗有依依惜彆之情。但他認為:“袁世凱跟我有三代交情,又是我一手提拔起來的,不會改變常規,做對不起我的事情。”哪知吳長慶剛走,袁即安置私人,排斥異己,搞得該軍麵目全非。他還嚮人錶示:“區區三營人算得什麼!就是把慶軍六營人全部交給我,我還愧對先人呢。”

吳長慶因兵權削去一半而鬱鬱不樂,加以舊屬紛紛來信投訴袁世凱以怨報德的許多情況,更如火上加油,不久就在金州病死瞭。

三 袁世凱誑報戰功受李鴻章的重視

1884年歲尾和1885年年頭之際,朝鮮“開化黨”首領金玉均等擺下瞭鴻門宴,擬將妃黨一網打盡。禁衛軍大將閔泳翊(閔妃之侄)帶傷衝齣,逃往稅務司穆麟德的傢中朝鮮關稅由清政府代辦,稅務司多為客卿,兼為朝鮮政府辦理外交。穆麟德係德國人。。袁世凱聞訊來援,見一健者持槍把門,威風凜凜,阻其入內。後來查明此人係中國早期的留學生唐紹儀(15歲留學美國),迴國後派來朝鮮充當穆麟德的屬員。袁盛贊此人忠於職守,對其留下瞭深刻的印象。

政變發生後,日本少數駐朝軍隊乘機侵占王宮,國王李熙齣走。清朝軍隊迅速打退瞭這支日軍,護送李熙迴宮。事後袁世凱誑報軍情誇大自己的戰功,從此他進一步受到李鴻章的重視瞭。

袁本來是個官氣十足的人物,自代朝鮮政府“平亂”以來,他就更加講排場:“乘輿張蓋,嗬殿齣入,製五色馬旗,建兵船,竪黃龍大旗”見《張季子九錄》。。在他的劄封上自稱“欽差北洋大臣會辦朝鮮防務、總理營務處”,這是個不倫不類的官銜,似乎是以清朝的北洋大臣兼辦朝鮮防務。在會見朝鮮國王或與朝鮮政府打交道的時候,他妄自尊大,根本不把頂頭上司吳兆有放在眼裏。

袁的狂妄自大也錶現在對張謇的態度上。隨著自己地位的升高,他對張謇的稱謂就由“老師”改稱“季直先生”,隨後又改稱“季翁”、“季兄”,由師生關係降為平輩之交。張謇寫信質問他說:“謇今昔猶是一人耳,而‘老師’、‘某翁’、‘某兄’之稱,愈變愈奇,不解何故!”他越想越氣,後來乾脆列舉大量事實,責其忘恩負義,狂妄自大,虛僞奸詐,無恥不文。袁也惱羞成怒,兩人從此斷絕瞭往來。

袁世凱在朝鮮時期,又經常賣弄權術,投機取巧。他與朝鮮保守派首領尹泰綬等結拜為把兄弟,以廣聲援。利用朝鮮王妃(閔妃)與大院君(國王李熙的生身父)互相爭權,暗中加以操縱。由於國王在公文中左一個“袁會辦”,右一個“袁會辦”,他持以嚮李鴻章匯報,以賣弄其在朝鮮頗有威信。另一方麵,他又在對朝鮮政府的迴文中橫一個“稟北洋”,竪一個“稟北洋”,藉李鴻章的虛聲,以見重於朝鮮。1885年,袁世凱以迴國述職為由,先後到天津、北京拉攏當朝權貴。從此輦轂之下,無人不知李中堂手下有這麼一位“後起之秀”瞭。

四 中日戰爭爆發,請政府被迫簽定《馬關條約》

可是,當袁世凱昂首天外之際,正是日本侵略者埋頭苦乾之時:它勤修戰備,廣結外援,摩拳擦掌,躍躍欲試。1885年,中日兩軍又在漢城互相戒備,戰機一觸即發。清政府力求避免戰爭,特派李鴻章為欽差全權大臣,與日本政府特使伊藤博文舉行天津會議,討論兩國軍隊同時在朝鮮撤退的問題。會議決定,兩國撤兵後,朝鮮局勢如再有波動,兩國齣兵來朝,事前必須互告。

天津會議後,清政府撤銷瞭“辦理朝鮮軍務處”,並將留駐朝鮮的慶軍三營掃數撤退迴國。李鴻章保升袁世凱為三品道員,改任“駐紮朝鮮總理交涉通商事宜”。袁就新職後,調唐紹儀為自己的西文文案,並派他兼任龍山商務委員。

但是,朝鮮問題並未從此解決。就在這一年,英國侵略者藉口防俄侵占瞭朝鮮的巨文島,朝鮮政府在帝俄的壓力下,同意由帝俄艦隊代辦朝鮮沿海防務,日本侵略者又在虎視眈眈,準備趁火打劫,朝鮮問題又惡化瞭。

1894年,朝鮮“東學黨”又在全羅道起義,朝鮮政府又一次嚮清政府乞援。這一事件使清政府勢處兩難:如果齣兵援朝,日本不會置之不理,豈不又將造成中日兩軍在漢城對峙的嚴重局勢;如果拒絕援朝,豈不大失“天朝上國”的體麵?當時袁世凱一再慫恿李鴻章迅速齣兵,日本也透齣口風,錶示中國盡可放心齣兵,日本決無他意。於是李鴻章調直隸提督葉誌超為主帥,率領太原鎮總兵聶士成部2000人開往漢城,同時將中國齣兵朝鮮一事通告日本。

哪裏曉得,當清軍開抵漢城之日,日本立即齣兵源源開入朝鮮。隨後日軍開抵漢城者陸續增至12000餘人,另有大批海軍艦隊整裝待發。李鴻章聞訊,纔知道中瞭日本人的“誘敵深入”之計,但已勢成騎虎,眼巴巴指望帝俄齣麵來調停,此外彆無長策。

這時候,袁世凱看見勢頭不對,一麵將商務委員的職權交給唐紹儀代辦,一麵嚮李鴻章要求迴國養病。他在中日戰事發動的前夕,迴到天津跟李鴻章打瞭個照麵,便又馬不停蹄地去北京打聽政治行情。他明知中日戰爭必不可免,中國必將失敗,李老中堂年過七旬,必將碰得頭破血流。此時西太後調西安將軍榮祿來京參預“督辦軍務處”——這是清政府新設立的一個中央軍事機構,完全由皇族掌握,錶麵由恭親王奕、慶親王奕為督會辦大臣,而實權則操於榮祿之手。袁世凱立即使齣全身解數,嚮榮祿大獻殷勤,而榮祿也正需要有這麼一個軍事人纔,因此一拍即閤。

袁到北京後,將自己在朝鮮辦理軍事和外交的情況及與李鴻章的往返電報,恭楷繕成若乾小冊子,分送朝中親貴。他在小冊子上影射李鴻章因循失策,好大喜功,對日外交軟弱無力,並乘機開脫自己的責任。他拼命巴結“督辦軍務處”大臣李鴻藻、翁同、榮祿等,經常寫信給李鴻藻報告軍情,議論戰局。李鴻藻認為他“熟悉軍情”,“嫻熟兵略”,“如令特練一軍,必能矯中國綠防各營之弊”。袁又嚮榮祿遞瞭門生帖子,將彆人編譯的兵書,用自己名字刊行,恭請榮祿指教。袁還嚮帝師翁同、督辦關外軍事的兩江總督劉坤一等,奉承拍馬,齣謀獻策,也贏得瞭他們的好感。

1894年7月23日,日本侵略軍突然進攻朝鮮王宮,劫走國王李熙,並扶植大院君李應組織傀儡政權。同時不宣而戰進攻已退往牙山的清軍,於是甲午戰爭開始瞭。

中日開戰不久,李鴻章訓練多年的淮軍及新建北洋海軍,先後被日軍擊潰,日軍又在東北及山東沿海地區登陸,連陷旅順、大連、威海衛、劉公島、營口。清政府被迫派張蔭桓、邵友濂赴日求和,日政府拒不接待,指名要李鴻章親自齣馬纔肯接受談判。1895年3月20日,清政府改派李鴻章到馬關,與日本政府所派全權代錶伊藤博文講和。

1895年4月17日,李鴻章、伊藤博文分彆代錶中、日兩國簽訂瞭《馬關條約》。在這個條約上,清政府承認瞭日本對朝鮮的殖民統治,割讓瞭自己的神聖領土颱灣、澎湖和遼東半島,加闢瞭重慶、沙市、蘇州、杭州四個通商口岸,同意瞭日本在中國內地開設工廠,日本船隻在中國內河自由通航,中國賠償日本戰費二萬萬兩銀子等等。《馬關條約》是中國同帝國主義簽訂的又一個亡國條約。

《馬關條約》簽定後,李鴻章成瞭韆夫所指、萬人唾罵的賣國賊,言官上奏彈劾,清流寫文抨擊。袁世凱是個善於趨吉避凶的老手,少不得也打瞭幾下冷拳,為自己增添身價。他在北京會見瞭十年不通音訊的張謇。張謇自吳長慶逝世後,拋棄瞭從軍生活,重入科舉之場,1894年4月中瞭狀元,成瞭名滿全國的纔子。袁世凱生就瞭一雙勢利眼,就主動去拜訪他,藉以釋嫌修好,而張謇正在聚精會神寫彈劾李鴻章的文章,也需要有人提供材料,於是兩人又言歸於好瞭。

……

用戶評價

這套書的裝幀和排版也值得稱贊。厚厚的三捲本,拿在手裏很有分量感,紙張的質感也讓人願意長時間沉浸其中。但從內容上來說,它最讓我感到震撼的,是它揭示瞭中國近代化進程中的巨大代價。北洋軍閥的統治,是清末政治改革失敗的直接後果,也是一黨、一派力量尚未強大到足以統一全國的過渡性産物。作者通過大量的史實對比,展現瞭中央政府的軟弱無力和地方勢力的野蠻生長。特彆是對張作霖、馮玉祥等人的“倒戈”行為的分析,沒有簡單地歸結於個人的品德問題,而是深刻地剖析瞭在那個“誰拳頭硬誰說瞭算”的政治生態下,政治投機成為生存法則的無奈。這種對曆史環境的深刻洞察,讓我對那個時代産生的敬畏和一絲悲涼感,久久不能平復。

評分坦率地說,最初我有些擔心這套書的學術嚴謹性,畢竟敘事風格如此生動流暢,難免會讓人懷疑其史實的可靠度。然而,隨著閱讀的深入,我的疑慮逐漸消散瞭。雖然作者采取瞭“史話”的形式,但其引用的史料和對曆史事件因果鏈的推導,都顯示齣紮實的功底。它沒有為瞭追求戲劇效果而肆意編造,而是將那些被曆史塵封的公文、迴憶錄,巧妙地融入到故事綫中。我發現自己不僅知道瞭“發生瞭什麼”,更重要的是“為什麼會發生”。例如,對於“府院之爭”的解析,它清晰地展示瞭權力製衡機製在當時體製下的脆弱性,以及袁世凱去世後留下的權力真空是如何被各方勢力迅速填補的。這種“知其所以然”的閱讀體驗,是很多同類書籍難以企及的。它不是簡單的曆史故事的復述,更像是一堂生動的、帶有批判精神的曆史分析課。

評分這本書的妙處,在於它成功地平衡瞭宏大敘事與微觀細節。我特彆喜歡其中關於各路“大佬”的私人交往和幕後交易的描寫。這些內容,通常在官方正史中是找不到的,但它們恰恰是理解曆史走嚮的關鍵。比如,關於皖係和直係之間那些藕斷絲連的關係,以及他們如何利用北洋政府的財政、軍隊,甚至外交資源來互相傾軋的種種細節,作者的挖掘相當到位。閱讀時,我感覺自己就像是潛伏在當時的官邸裏的一位密探,聽著那些權力的私語。尤其值得一提的是,作者對當時社會文化背景的勾勒也頗為用心。軍閥混戰的背後,是新文化運動的暗流湧動,是知識分子在十字路口上的掙紮。這種多維度的敘事,使得整個北洋時期不再是單純的“兵荒馬亂”,而是一個充滿矛盾與張力的轉型期。每次閤上書捲,總會思考,在那個充滿暴力和不確定性的年代裏,普通人的命運是如何被這些高層的角力無情擺布的。

評分這套書,剛拿到手的時候,我心裏就咯噔一下,想著這又是哪位曆史愛好者啃硬骨頭的故事集啊。翻開第一冊,嚯,這可真不是那種枯燥的年代敘事。作者顯然是下瞭苦功的,把那些拗口的人名、復雜的派係鬥爭,用一種近乎說書人的腔調給串瞭起來。我最欣賞的是他對那個時代“人”的刻畫。比如,曹錕的“賄選”鬧劇,寫得活靈活現,讓人仿佛能聞到錢幣的味道,感受到權力的腐蝕性。又比如,段祺瑞那種看似鐵血卻又時常搖擺不定的復雜心性,作者沒有簡單地貼上“好”或“壞”的標簽,而是深入到他的傢庭背景和個人抱負中去探究。這種敘事方式,對於像我這種,過去對北洋史隻有零星概念的普通讀者來說,簡直是福音。它沒有堆砌晦澀的史料,而是將曆史事件像拼圖一樣,一塊塊巧妙地組閤起來,讓人在津津有味地閱讀過程中,不知不覺就理清瞭那段錯綜復雜的政治脈絡。讀完後,對“軍閥”這兩個字的理解,已經從臉譜化的土匪形象,轉變成瞭一群被時代洪流裹挾的、有血有肉的政治玩傢。

評分我嚮來對那種“大而空”的曆史著作不感興趣,而這套關於北洋的“史話”,恰好避開瞭這個陷阱。它的敘事視角非常靈活,時而拉到高層會議室,時而又聚焦到某個關鍵戰役的小兵身上。這種鏡頭切換的流暢性,使得閱讀過程完全沒有拖遝感。我記得有一段描寫奉係軍閥在東北的統治,如何試圖建立一套不同於中原的治理模式,但最終還是被內鬥和外部勢力的乾預所瓦解。這種對地方性政治實驗的關注,讓我看到瞭軍閥時代更復雜的一麵——他們並非鐵闆一塊的掠奪者,也曾有人試圖在混亂中建立新的秩序,盡管大多以失敗告終。總的來說,它提供瞭一個極其豐富、立體且引人入勝的北洋世界觀,讓人在閤上書本後,對民國初年的那段“英雄與梟雄並存”的年代,有瞭耳目一新的認知。

評分不錯!值得擁有!!!

評分物美價廉不錯不錯哦哦哦

評分很好 很好 ~~~~

評分比當當上便宜點

評分非常滿意,信賴京東,正品,價廉物美!

評分買給我傢老爺子的說看的不錯

評分對於記述北洋民國時期的書籍還是比較感興趣的

評分聽說作者很主觀,沒想到那麼左!

評分敘事全麵的,對瞭解那個時代有幫助

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![悅讀時光·圖史係列:濛元入侵前夜的中國日常生活(插圖本) [La Vie Quotidienne en Chine a La Veiile de L'invasion Mongole,1250-1276 Jacques Gernet] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11662927/550622efN032160dd.jpg)