具体描述

编辑推荐

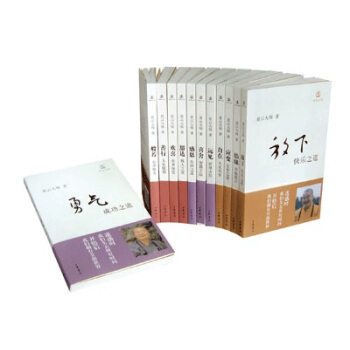

璀璨国学,正知不绝,南师一脉,绍继如缕见地、修证、行愿,拈提精要,光耀千古会通儒道释,勤恳宣说,皆为众人日月行迈,倾心相伴,惠泽不竭,今当典藏南怀瑾选集典藏版12卷,目前全的南先生著作汇集复旦大学出版社全新校订,隆重推出!台湾老古文化事业股份有限公司授权!

依台湾老古文化版审读校订,南怀瑾思想体系的一次新的总汇!

中国大陆精准的南氏作品集!

中国传统文化千门万户,郁郁璨璨,而儒道释为其纲要,先生会通三教,群机都摄,尤擅讲论佛法,拈花一脉,绍流如绪,浩浩乎卮言日出,妙义宛然,等身著作,千言万语,一一从智慧海中称性流出,而皆为众人讲说,读其书,想其人,山高水长,人所唱叹。

《南怀瑾选集(第9卷)(典藏版)(套装全12卷)》与原《南怀瑾选集》10卷本的差别:

1.经台湾老古文化事业股份有限公司授权,增入《庄子諵譁》、《南怀瑾与彼得·圣吉》、《南怀瑾讲演录》、《答问青壮年参禅者》、《人生的起点与终站》五书(中国大陆发行),与原十卷本合并,厘定为十二卷,重加校订,善为装帧,名之为典藏版以行世。

2.对典藏版的十二卷本逐字逐句进行重新审稿,首要的注意点即在书中的知识类问题上,众所周知,复旦版十卷本中的绝大部分内容是南先生的演讲或讲课整理稿,兴之所至,难免有所不够准确之处,虽然经过台湾老古同仁的细心订正,但不可避免的仍需大量仔细的编校工作。

3.在台湾老古的要求下,我们对复旦版和老古文化版的全部不同处,进行了逐一核对。这些不同处,是根据当时的社会情况有所取舍的,大概分为4种情况:(1)知识类不同,既有同一名词在说法上的不同,也有复旦版对老古版某些概念进一步的说明,有些进一步的释义工作,对大陆读者来说,的确很有必要。(2)义理不同。(3)根据当时社会思想状况,对书中尤其是宗教性内容作了删改,这次据现状作了一定的恢复。(4)主观增删,比如书中南先生带领弟子学习佛法时的仪式性内容被删去,其实影响了理解相关义理的完整性。以上四类情形这次均酌情予以恢复。

4.重新撰写南怀瑾选集典藏版出版缘起,并数易其稿,力图在新形势下,能尽量客观地描述南先生的生平,以及我们所能窥见到的他的成就。

5.重新改定十二卷本每一种著作的出版说明,除了交代该著作的背景外,也准确地说明了该著作的版本情况。

6.出于市场角度考虑,对典藏版的版式统一进行了美化处理,封面亦重新设计。

内容简介

南怀瑾选集典藏版十二卷,是国学泰斗南怀瑾先生(1918-2012)目前为止在中国大陆出版的全备的作品集。作品集涉及范围,以时空论,乃古今中外。以现代学科分类论,乃文史哲。以传统学术分类论,乃儒释道,实则千门万户,未有不涉及者。南怀瑾选集典藏版十二卷不但是南怀瑾先生在纸面所显现出的渊博如海之学问,有心的每一位读者,更能从中体悟到南先生作为一位大修行人由博返约之深邃面貌。众所周知,中国传统文化千门万户,郁郁璨璨,而儒道释实为其纲要。南先生会通三教,群机都摄,尤擅讲论佛法,拈花一脉,绍流如绪,浩浩乎卮言日出,妙义宛然,等身著作,千言万语,一一从智慧海中称性流出,而皆为众人讲说,读其书,想其人,山高水长,人所唱叹。

癸巳之春,中国大陆有南先生其人其书已二十余载,经台湾老古文化授权,《南怀瑾选集》在原来基础上体量扩容为12卷。复旦大学出版社精心审读校对,善为装帧,名之为《南怀瑾选集》典藏版以行世。

《南怀瑾选集》典藏版各卷收录作品皆为当代学术精华,二十余年来无数读者从中受益。具体书目为:第一卷:《论语别裁》。第二卷:《老子他说》、《孟子旁通》。第三卷:《庄子諵譁》。第四卷:《易经杂说》、《易经系传别讲》。第五卷:《禅宗与道家》、《道家、密宗与东方神秘学》、《静坐修道与长生不老》。第六卷:《禅海蠡测》、《禅话》、《中国佛教发展史略》、《中国道教发展史略》。第七卷:《历史的经验》、《亦新亦旧的一代》、《中国文化泛言》。第八卷:《如何修证佛法》、《药师经的济世观》、《学佛者的基本信念》。第九卷:《金刚经说什么》、《楞严大义今释》。第十卷:《圆觉经略说》、《定慧初修》、《楞伽大义今释》。第十一卷:《原本大学微言》。第十二卷:《南怀瑾讲演录》、《南怀瑾与彼得·圣吉》、《答问青壮年参禅者》、《人生的起点和终站》。

《金刚经》是初期大乘佛教的代表性经典之一,也是般若类佛经的纲要书。它全称《金刚般若波罗蜜经》(经名中的“蜜”,一作“密”),一卷,由姚秦鸠摩罗什于弘始六年(404)译出。问世之后,即在社会上广泛流传,纂要、注解、夹颂、宣演、义记、采微、集解、科释、宗通、决疑、大意、直说等各种注疏达一百多种。经中主要论述了“所言一切法者,即非一切法”,一切现象(物理的和心理的)“性空幻有”的理论。《金刚经说什么》为南怀瑾先生有关《金刚经》的讲记。作者依据梁代昭明太子的分法,将《金刚经》分为三十二品(相当于章),然后逐品作了讲解。每一品均以一首偈颂作总结,以阐发自己的研究心得。《金刚经》中的疑难之处,于中剖析得淋漓尽致。

《楞严经》是我国禅宗、净土宗依奉的一部重要经典。自唐以来,光是它的注疏就有一百多种,至于寺院内外的诵持讲习则更为普遍,有名的“楞严法会”就是据此建立的。《楞严经》全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,十卷,由唐代般剌密帝译出。经中主要论述了“根尘同源,缚脱无二”的理论,以及“二十五圆通法门”。明末高僧智旭评价说:“此宗教司南,性相总要,一代法门之精髓,成佛作祖之正印也。”(《阅藏知津》卷十一)《楞严大义今释》为南怀瑾先生撰著的《楞严经》全本的大义今释,内容包括:原文、注释、今译和串讲(用括号的方式标出)。译文力求信雅达,推陈出新,化古为今。

作者简介

南怀瑾(1918年-2012年),国学大师,诗人,中国传统文化的积极传播者,其著作多以演讲整理为主,内容往往将儒、释、道等思想进行比对,别具一格。出生于中国浙江温州乐清南宅殿后村,20世纪80年代末筹资兴建金温铁路,并于1998年建成通车。现居江苏。目录

《金刚经说什么》目录:超越宗教的大智慧

实相般若

境界般若

文字般若

方便般若

眷属般若

无坚不摧

鸠摩罗什和武则天

第一品 法会因由分

佛这样说

那个时候

舍卫国的讲堂

千二百五十人

世间与大千世界

吃饭穿衣

乞士生活威仪

第二品 善现启请分

善现须菩提

如来菩萨

六祖和《金刚经》

善护念

寻愁觅恨

金刚眼和发心

无权威无主宰

此心如何住

止住的持名念佛

百千三昧的定境

三步曲

如何住和无所住

第三品 大乘正宗分

一切众生

谭子《化书》

有色无色的众生

有想无想的众生

红福清福

罗汉的涅?

佛的涅?

四相和我的观念

三轮体空布施

快乐痛苦皆无住

转化十二类生

说三十二品 偈颂

第一品 偈颂

第二品 偈颂

第三品 偈颂

第四品 妙行无住分

第一等和次等

无所住

不住色

不住声香味

内触妙乐的菩萨

雁过长空

功德和福德

东方佛西方佛

阿育王的沙子

周利盘陀伽的扫帚

第四品 偈颂

第五品 如理实见分

非相和空

法报化体相用

莲花生

身相的执著

第五品 偈颂

第六品 正信希有分

文喜和文殊

烧佛像的和尚

五百年后

善行功德智慧

净信和无所住

真非真

何处是岸

第六品 偈颂

第七品 无得无说分

得什么说什么

程度的差别

入世出世平等

圣贤之别

第七品 偈颂

第八品 依法出生分

一切佛与《金刚经》

佛法非佛法

第八品 偈颂

第九品 一相无相分

见思惑

谁不睼谁不痴慢疑

话说再来人

不来行吗

三界的天人

解结去惑

初果的罗汉

迦叶起舞毕陵慢心

二果三果作什么

罗汉的前途

世上的第一名

第九品 偈颂

小偷与越狱的人

第十品 庄严净土分

心空及第归

庄严佛土在哪里

打火机

因师而瞎的眼

第十品 偈颂

第十一品 无为福胜分

不可数的福

受持四句偈

资粮

第十一品 偈颂

第十二品 尊重正教分

放《金刚经》的地方

《金刚经》放在何处

第十二品 偈颂

第十三品 如法受持分

再说大智慧

黄山谷与晦堂

黄山谷与黄龙死心悟新

微尘外色尘内色尘

你我的三十二相

夹山大师

夹山见船子

大的功德

第十三品 偈颂

第十四品 离相寂灭分

解悟喜极而泣

信心清净

希有的功德

谁是五百年后希有人

为什么我不是我

如何见佛

难得的人

什么是忍辱

忍辱的榜样

达摩与苏格拉底

忍辱的功夫

无所住的心

如何布施

佛怎么说话

无实亦无虚

无量无边的功德

第十四品 偈颂

第十五品 持经功德分

最难的布施

老人的救生圈

信心不逆的福报

如来说给谁

你喜欢小法吗

第十五品 偈颂

第十六品 能净业障分

被轻贱的前因后果

诚敬努力的人

不可思议的果报

第十六品 偈颂

第十七品 究竟无我分

发什么愿

然灯佛所得什么

然灯佛为什么授记

一切都是佛法

什么都没有的菩萨

无我的菩萨

第十七品 偈颂

第十八品 一体同观分

眼者心之机

天眼是什么

慧眼法眼佛眼

无量数的宇宙世界

无数量的心

你的心

永远得不到的心

第十八品 偈颂

第十九品 法界通化分

福德不可得

无人希罕的福

第十九品 偈颂

第二十品 离色离相分

大丈夫相

世上的肉身菩萨

第二十品 偈颂

第二十一品 非说所说分

什么都没说

迦叶笑了

须菩提与佛对答

顽石点头为什么

众生与佛

第二十一品 偈颂

第二十二品 无法可得分一指禅

第二十二品 偈颂

第二十三品 净心行善分修一切善法

南山高北山低

第二十三品 偈颂

第二十四品 福智无比分修资粮

受持读诵

真教化的功德

第二十四品 偈颂

第二十五品 化无所化分

有教无类

自己的解脱

无我以后

第二十五品 偈颂

第二十六品 法身非相分

见佛与观佛

声色与邪道

转轮圣王

十地菩萨与转轮圣王

第二十六品 偈颂

悬崖撒手

第二十七品 无断无灭分

三界六道之外

断灭见

不说断灭相

第二十七品 偈颂

第二十八品 不受不贪分

爱布施的菩萨

一切法无我

定与忍

张拙的故事

有求就有住吗

第二十八品 偈颂

第二十九品 威仪寂静分

无来亦无去

如来的境界

第二十九品 偈颂

第三十品 一合理相分

碎为微尘之后

什么是合相

第八识和种性

心念如暴流

真空如何生妙有

第三十品 偈颂

第三十一品 知见不生分

见不是见

知即无明本

如是知见

我们自己的法相

我要过去你过来

第三十一品 偈颂

第三十二品 应化非真分

应化非真

内圣外王菩提心

学佛的懒人

离经的四句偈

梦幻中如如不动

第三十二品 偈颂

总结论

《楞严大义今释》目录:

凡例

楞严大义指要

第一章 心性本体论

问题的开始

心灵存在七点认识的辨别

真心与妄心体性的辨认

心性自体的指认

第二章 宇宙心物认识论

宇宙万有自性本体的认识

自性和物理现象界的八种分析

客观的物理世界与自性能见的主观无二无别

自性本体超越自然与因缘和合

个别际遇与共同遭遇的原因

第三章 心理与生理现状为自性功能发生的互变

心理与生理的五阴作用经验的分析

心理与生理的六根作用(五官与意识)经验的分析

身心与外界作用(十二处)经验的分析

身心与外界之间(十八界)经验的分析

第四章 物理世界与精神世界同为自性功能的显现

地水火风空五大种性的剖视

心意识精神领域的透视

物理世间物质的形成

众生世界生命的成因

第五章 修习佛法实验的原理

个人解脱成佛与群体的关系

自性真心证悟的法则与原理

解脱宇宙时空与物理世间束缚的法则与原理

修证自性的法则与原理

修证自性解脱的总纲

二十五位实地修持实验方法的自述

第六章 修习佛法的程序与方法

学佛修行入门的基本戒行

修学佛法进度程序的指示

五十五位修行的圣位和境界的含义

地狱天堂的有无与人生精神心理的因果关系

十种仙道与天人间精神心理的关系

第七章 修习佛法定慧中的错误和歧路

性空正觉的基本认识

色阴区宇——生理与心理互变范畴的魔境

受阴区宇——感觉变幻范畴的魔境

想阴区宇——想念中精神幻觉范畴的魔境

行阴区宇——心理生理的本能活动与对宇宙心物认识的偏差

识阴区宇——唯识境界中所生的偏差

解脱五阴和直指明心见性的结论

楞严法要串珠

增补楞严法要串珠修证次第

跋楞严大义今释

……

前言/序言

用户评价

这本书我读得是《宋史》,那厚厚的一摞,拿到手里就感觉分量十足,绝对是史学爱好者的案头必备。我一开始是抱着“了解”的心态去翻的,没想到一下子就被宋朝那种复杂、精致又充满矛盾的社会图景给吸引住了。尤其是关于理学的论述,简直是把当时知识分子的精神世界剖析得淋漓尽致。范仲淹的“先天下之忧而忧”,那种士大夫的担当和情怀,读来让人肃然起敬。当然,书中对军事上的失利和冗官冗费的描写,也让人扼腕叹息,感叹一个看似繁荣的王朝,其内部的结构性问题是多么的根深蒂固。我特别喜欢它对各种奏折和诏令的引用,那些文字虽然古奥,但字里行间透露出的政治斗争的微妙和决策的艰难,远比现代的政治小说要精彩得多。整个阅读过程,就像是坐上了一台时光机,亲眼见证了那个风云变幻的年代,感受着人间的悲欢离合与朝代的兴衰更迭。

评分这本关于明代海禁与朝贡体系变迁的研究专著,简直是一部细节的百科全书。作者显然是下了苦功夫的,不仅查阅了大量的官方档案,还结合了地方志和私人笔记,构建了一个立体化的对外贸易网络。我原以为“海禁”就是一刀切的禁止出海,但读了才明白,其背后牵扯的是国家财政收入、地方豪强的利益集团以及儒家士大夫对夷夏之辨的坚持等诸多复杂因素的博弈。书中对葡萄牙人、日本武士以及东南亚土著之间在中日贸易中的角色分析得尤为精辟,那种跨文化的经济互动,远比教科书上描述的要丰富多彩。我特别喜欢它对“走私”活动的描写,那些私商的冒险精神和官府的睁一只眼闭一只眼,展现了制度约束下民间经济的强大生命力。这本书让我对明朝的“内向性”有了更深刻、更辩证的理解,它不是简单的保守,而是基于特定历史阶段的、多重因素权衡的结果。

评分我最近沉迷于一本关于近代建筑史的著作,里面聚焦于包豪斯学派的早期发展及其对现代主义设计理念的深远影响。这本书的视角非常独特,它没有仅仅停留在建筑美学层面,而是深入探讨了工业化背景下,设计师们如何尝试用标准化、功能至上的理念去改造人类的居住环境和社会结构。书中配有大量高清的历史照片和原始设计图纸,那些极简的线条、明快的色彩组合,即便放在今天来看,也丝毫没有过时感,反而有一种超越时代的理性光辉。我尤其欣赏作者对格罗皮乌斯和密斯·凡德罗等大师的分析,他们不仅是建筑师,更像是社会工程师,试图用设计来构建一个更公平、更有效率的未来。每一次翻阅,都能从中汲取到关于“形式服从功能”的深刻理解,对于我理解当下的极简生活风潮,也大有裨益。那种对清晰、实用和去装饰化的追求,真的让人心悦诚服。

评分最近看了一部意大利的文学经典,名字叫《被抛弃的人》。这部小说的文字风格极其华丽,充满了魔幻现实主义的色彩,读起来感觉像是在迷雾中行走,每一步都充满了不确定性和诗意。故事的主线很简单,就是一个普通人在二战后米兰街头的挣扎与幻灭,但作者通过对人物内心世界的极端细致的刻画,将那种战后普遍存在的精神创伤和存在的虚无感表现得淋漓尽致。我常常需要放慢速度,反复咀嚼那些长句,那些比喻和象征手法简直是信手拈来,却又恰到好处地击中人心最柔软的部分。那种对时间流逝的无力感,对记忆的不可靠性的描绘,都让人在阅读的同时,忍不住审视自己的过往。这本书的魅力就在于,它让你在阅读中感到痛苦,却又因为这种深度的共鸣而感到一种被理解的慰藉,绝对是那种读完后需要静坐许久才能平复心情的作品。

评分我手头正啃的是一本关于认知神经科学的科普读物,专门讲解人类决策背后的“非理性”因素。这本书的作者非常擅长将复杂的实验数据和晦涩的理论,转化为普通人可以理解的生动案例。比如,书中详述了“锚定效应”如何影响我们在超市购物时的判断,或者“损失厌恶”如何让我们在投资时做出保守甚至错误的决定。最让我印象深刻的是,它颠覆了我过去认为人是完全理性的动物的观念。原来,我们的大脑为了节省能量,会大量依赖各种启发式思维(Heuristics)来快速做出判断,而这些“捷径”恰恰是很多偏见和错误认知的来源。每读完一个章节,我都会不由自主地去观察周围人,甚至审视自己刚刚做出的每一个小决定,这本书极大地提高了我的“元认知”能力,让我对自己的心智运作有了更清醒的认识,非常推荐给所有对自我提升感兴趣的朋友。

评分一、南老奇人也

评分书本很厚实,高大上的感觉。内容深入浅出。

评分阿难言。若我心性,各有所还。则如来说,妙明元心,云何无还。惟垂哀愍,为我宣说。佛告阿难。且汝见我,见精明元。此见虽非妙精明心。如第二月④,非是月影。汝应谛听。今当示汝无所还地。阿难。此大讲堂,洞开东方,日轮升天,则有明耀。

评分好书,质量好,需要慢慢啃,得悟

评分好书

评分国学大师 毕生心血 指导我辈

评分二、其书可读

评分好书,凑足字数凑足字数

评分怀师的书我买了好几次了,买了送人,自己留着,两个字:精典。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![汉译经典:沉思录 [MEDITATIONS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11679626/55375e3eN99614f84.jpg)