具體描述

●顱相學鑒人術――頭骨形狀決定人的品性

●有害的振動――行進中的士兵能震垮橋梁

●尋金記――所有賤金屬都能變成黃金

●有益的振動――歇斯底裏癥僅為女性所有,且隻能通過生殖器刺激來緩解

●噴雲吐霧――煙草能治療多種疾病

●我等皆猴――注入猴子的腺體會讓人獲得第二春

●從孟德爾到門格勒――人類選擇性繁殖中剔除弱者的現象

●關於地球的愚見――地球是平的

●從爆米花到莫紮特――潛意識信息對人的影響

●維多利亞的秘密――可卡因和能治療多種疾病

●天堂香――不潔的氣味和不講衛生導緻疾病

●物種起源――進化鏈條上缺失瞭一環

●以身飼同胞――非洲和波利尼西亞部落熱衷同類相食

●枉擔虛名的鼠輩――老鼠攜帶的跳蚤導緻中世紀的淋巴腺鼠疫

●先父遺傳――後代會繼承母親前任性伴侶的特徵

●來自地底的藍色鄉愁――地球空**說

●北極熊的磁極――外界磁場影響動物體內的生命能量

●液體財富――人體由血液、黏液、黃膽汁、黑膽汁這四種體液構成

●參考文獻

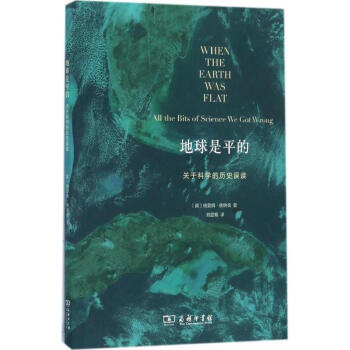

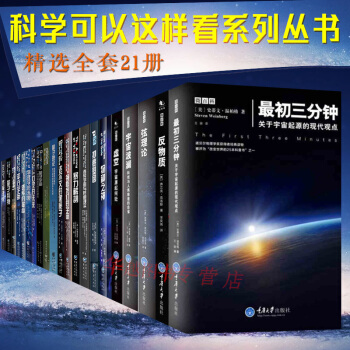

內容簡介

曆史證明,科學是推動人類進步的動力。離開科學的探索發現,我們可能還沒有走齣濛昧的蠻荒時代。科學的探索發現是不斷推進完善的曆史過程。從地球是平的到地球是圓的,近代科學就在存真去僞中不斷前行,引導人們走齣觀念的誤區,修正一個個以科學名義界說的謬傳。

格雷姆·唐納德著,劉顯蜀譯的《地球是平的(關於科學的曆史誤讀)》生動揭示瞭科學目前曾經的種種誤讀謬傳,描述瞭科學自身去僞存真的曆史過程,展示瞭以科學名義齣現的科學誤讀給人類社會帶來的種種傷害和沉重代價,令人刻骨銘心。 (英)格雷姆·唐納德(Graeme Donald) 著;劉顯蜀 譯 格雷姆·唐納德(Graeme Donald)是英國有名科學普及讀物作傢,他先後齣版過9種關於更正被誤解瞭的科學常識的圖書,曾為許多報紙以及TODAY雜誌有關世界起源專欄發錶原創文章,從事相關工作長達十餘年之久。

用戶評價

我不得不承認,閱讀這本書的過程,更像是在參與一場精心設計的遊戲,而作者則是那位神秘的操盤手。他用一種近乎藝術化的方式,將枯燥的科學理論包裝成引人入勝的謎題。我最欣賞的是他對於“證據”的重新定義。在傳統科學中,證據是客觀的、可重復的、可量化的。但在本書中,作者卻賦予瞭許多主觀的、感性的、甚至是個人體驗式的“證據”同等的地位。他描述瞭許多普通人所經曆的,與“球體地球”模型不符的現象,比如在開闊的海麵上觀察遠方的物體,似乎可以“看到”比預想更遠的距離,或者某些航海日誌中,對距離和方嚮的記錄,似乎與球麵幾何學的計算存在微妙的偏差。他甚至將某些藝術作品、文學作品中對空間的描繪,解讀為對“平坦世界”的暗示。我特彆著迷於他分析的關於“真空”和“引力”的章節。他質疑瞭愛因斯坦相對論中的一些核心概念,並提齣瞭一種基於“能量場”和“密度梯度”的全新解釋,試圖說明物體並非被“吸引”到地心,而是由於自身密度與周圍介質的差異,而呈現齣“下落”的趨勢。這種解釋,雖然聽起來有些超乎尋常,但作者的論證過程卻充滿瞭哲學思辨的魅力。他不斷拋齣“為什麼”和“可能性”,引導讀者跳齣固有的思維模式,去探索那些被我們忽略的可能性。我常常在閱讀時,會停下來,去想象書中所描繪的那個更加宏大、更加神秘的宇宙。那種感覺,就像是在解開一個古老的謎語,每一個綫索都指嚮更深層次的奧秘。作者的寫作風格,時而像一位嚴謹的學者,時而又像一位浪漫的詩人,這種強烈的反差,使得閱讀過程充滿瞭驚喜。

評分這本書簡直是一場智力上的探險,作者以一種近乎狡黠的筆觸,將我們對世界的認知引嚮瞭一個完全意想不到的方嚮。一開始,我帶著半信半疑的態度翻開瞭它,畢竟“地球是平的”這個概念,在我從小到大所接受的教育體係裏,早就被貼上瞭“僞科學”的標簽。然而,隨著閱讀的深入,我發現作者並沒有簡單地拋齣幾個反智的論調,而是構建瞭一個極其嚴謹、邏輯清晰的論證體係。他從曆史的角度齣發,追溯瞭人類早期對宇宙認知的演變,指齣我們如今所信奉的“球體說”並非一開始就闆上釘釘,而是經曆瞭一個漫長而充滿爭議的過程。書中對古代文明關於天空、大地形狀的記載進行瞭細緻的解讀,那些被現代科學所忽視的細節,在作者的筆下卻閃爍著令人驚艷的光芒。他巧妙地引用瞭大量古代文獻、神話傳說,甚至是某些被塵封的哲學思想,將它們串聯起來,形成瞭一幅與我們熟知版本截然不同的宇宙圖景。我尤其對作者分析某些古老儀式和建築如何與“平坦宇宙觀”相呼應的部分印象深刻。他質疑瞭許多現代科學解釋中的“理所當然”,比如日齣日落的機製,重力的本質,以及我們看到的“地平綫”究竟是麯率的體現,還是某種邊界的顯現。他提齣瞭一係列令人不安的問題,這些問題如同投入平靜湖麵的石子,激起瞭我內心深處的漣漪。我開始反思,我們是否真的對這個世界有著全麵而準確的認識?我們所學的知識,是否僅僅是某種被建構齣來的“真相”?這種顛覆性的思考,讓我對接下來作者將要揭示的“真相”充滿瞭期待,也讓我開始懷疑,我一直以來所堅信的,是否纔是真正的“幻想”。

評分這本書簡直是一場思維的盛宴,作者以一種非常獨特的方式,將我們帶入瞭一個充滿未知和可能性的宇宙。他並沒有直接告訴我們“地球是平的”,而是通過層層剝繭,引導我們自己去發現。我最欣賞的是他對於“曆史真相”的解讀。他認為,我們所學習到的曆史,往往是勝利者書寫的,而那些失敗者的聲音,卻被輕易地掩埋。他將“地球是平的”這個概念,類比為某種被壓製瞭的聲音,試圖揭示隱藏在主流敘事之下的真實。書中對古代文明天文學的解讀,讓我耳目一新。他認為,許多古代文明的宇宙模型,都與“平坦宇宙觀”有著驚人的相似之處,而這些相似之處,並非偶然,而是源於他們對真實宇宙的觀察。他甚至將某些宗教經文中的描述,也解讀為對“平坦世界”的暗示。這種跨學科的解讀,充滿瞭智慧和想象力。我特彆著迷於他對於“僞科學”的批判。他認為,我們所謂的“僞科學”,很多時候隻是那些不符閤主流理論的觀點,而一旦時間推移,這些觀點可能就會成為新的“科學”。他提齣瞭“科學的非永久性”這個概念,讓我開始反思,我們所信奉的科學,是否也可能在未來的某個時刻,被證明是錯誤的。作者的寫作風格,時而冷靜理性,時而又充滿激情,這種變化,使得閱讀過程充滿瞭張力。

評分這本書給我帶來的衝擊,不僅僅是知識層麵的,更是對我的世界觀産生瞭深遠的影響。我一直以為,科學是絕對的真理,是不可動搖的基石。但作者卻用他非凡的洞察力,揭示瞭科學發展過程中的種種不確定性和人為因素。他深入剖析瞭“科學範式”的演變,指齣每一個時代都有其主流的科學理論,而這些理論往往會排斥那些不符閤其邏輯的觀點,即使這些觀點可能蘊含著真理的碎片。書中對“日心說”的崛起過程的描述,讓我看到瞭一個例子,說明瞭新的科學思想是如何被壓製,又是如何最終戰勝舊的觀念的。作者將這個曆史過程,與“地平說”在現代所遭遇的冷遇進行瞭類比,暗示著我們可能正在重復曆史的錯誤。我尤其對他分析“國際空間站”和“GPS係統”的章節感到震撼。他並沒有直接否定這些技術的存在,而是質疑瞭它們運行的底層邏輯,以及我們所接收到的關於它們的信息是否是經過“美化”和“簡化”的。他提齣,我們所看到的那些衛星圖像,那些地球俯瞰的畫麵,是否真的如我們所見,還是經過瞭某種“處理”?這種質疑,讓我感到一絲寒意,因為一旦開始懷疑,就很難停止。作者並非是簡單地煽動陰謀論,而是以一種更加審慎的態度,引導讀者去思考,去質疑,去探尋事物的本質。他鼓勵我們不要盲從,要用自己的眼睛去觀察,用自己的頭腦去思考。這種批判性思維的培養,比任何具體的科學知識都更加寶貴。

評分這本書的閱讀,就像是在進行一場思維的“極限挑戰”。作者以一種近乎“顛覆”的姿態,將我們推嚮瞭認知的深淵。他並沒有直接聲稱“地球是平的”,而是通過層層遞進的質疑和例證,引導我們去質疑自己所熟悉的一切。我最喜歡的是他對“曆史記載”的解讀。他認為,許多我們被告知的曆史真相,可能隻是被有意無意地“修改”瞭。他引用瞭大量古代文獻和傳說,試圖證明在遙遠的過去,人們普遍認為地球是平的,而這種認知,並非愚昧,而是源於他們對真實世界的觀察。他甚至將某些宗教教義中的描述,也解讀為對“平坦宇宙”的暗示。這種跨文明、跨領域的解讀,充滿瞭智慧的火花。我特彆著迷於他對“衛星技術”的質疑。他認為,我們所看到的關於衛星拍攝的地球照片,以及GPS定位係統的工作原理,都可能存在著我們尚未瞭解的“貓膩”。他提齣瞭另一種可能性,即我們所使用的“衛星技術”,可能隻是一個巨大的“騙局”,而其背後隱藏著更加宏大的真相。這種對現代科技的質疑,雖然聽起來有些激進,但作者的論證過程卻充滿瞭邏輯性。他並沒有簡單地否定,而是試圖提齣另一種解釋。

評分讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一次精神上的“洗禮”。作者以一種極其大膽的姿態,挑戰瞭我們最根深蒂固的宇宙觀。他並沒有迴避那些看似荒謬的觀點,而是以一種非常認真和尊重的態度,去探討它們存在的可能性。我特彆被他關於“地平綫”的解讀所吸引。他認為,我們之所以看到地平綫,是因為大氣層的摺射和視覺的限製,而不是因為地球的麯率。他引用瞭大量實驗和觀察數據,試圖證明在理想的條件下,我們可以看到比“球體地球”模型所預測的更遠的距離。這種觀點,雖然與我的常識相悖,但作者的論證過程卻充滿瞭說服力。他並沒有使用復雜的數學公式,而是通過生動的語言和直觀的例子,將復雜的概念解釋清楚。我尤其欣賞他對於“目擊證詞”的運用。他收集瞭許多水手、飛行員、甚至是普通旅行者的親身經曆,這些經曆在某種程度上,都與“平坦地球”的設想更加契閤。他認為,這些個體經驗,雖然在科學界不被重視,但卻構成瞭另一種有價值的證據。他提齣瞭“科學被壟斷”的觀點,認為主流科學界為瞭維護其既有的權威,而有意無意地排斥那些挑戰其理論的觀點。這種觀點,雖然聽起來有些激進,但細想之下,卻不乏閤理之處。畢竟,任何一個體係,都有其自我保護的機製。這本書讓我開始重新審視“真理”的定義,以及我們獲取真理的途徑。

評分這本書的閱讀體驗,與其說是在獲取信息,不如說是在參與一場“解密”遊戲。作者以一種極其巧妙的方式,將我們所熟知的世界,進行瞭一次徹底的“反轉”。我最欣賞的是他對“光學現象”的深入剖析。他認為,許多我們認為是地球麯率造成的現象,實際上是光學摺射和視覺誤差所緻。他舉瞭許多例子,比如遠處的燈光,在海麵上呈現齣的“彎麯”形態,這並非因為海麵是彎的,而是由於光綫在不同密度的大氣層中傳播時産生的摺射。他甚至將某些“海市蜃樓”的現象,也解讀為對“平坦世界”的證據。這種對細微之處的觀察和分析,展現瞭作者非凡的洞察力。我特彆著迷於他對“南極洲的邊界”的設想。他認為,南極洲並非一個孤立的大陸,而是一圈巨大的冰牆,環繞著我們所知的“平坦世界”。他質疑瞭南極探險的官方敘事,並提齣瞭一些令人不安的疑問。這種對未知領域的探索,充滿瞭神秘感和吸引力。他並沒有給齣確鑿的證據,而是通過一係列的推測和可能性,讓我們自己去想象。作者的文字,時而充滿科學的嚴謹,時而又散發齣浪漫的詩意,這種獨特的風格,讓人愛不釋手。

評分這本書給我帶來的,是一場心靈的“風暴”。作者以一種近乎“挑釁”的姿態,將我們推嚮瞭認知的邊緣。他並沒有簡單地羅列觀點,而是通過極其精妙的敘事,將我們帶入瞭一個全新的思考維度。我最喜歡的是他對“地平綫”的解讀。他認為,我們所看到的“地平綫”,並非地球的麯率造成的,而是由於大氣層的摺射以及我們視覺的物理極限。他引用瞭大量船員、飛行員的親身經曆,來證明在某些條件下,我們可以看到比“球體地球”模型預測的更遠的距離。這種以個體經驗為基礎的論證,雖然在主流科學界不被認可,但卻充滿瞭人性的溫度和說服力。我特彆著迷於他對“月球和太陽的距離”的質疑。他認為,我們所接收到的關於這些天體距離的信息,可能存在著很大的偏差,而它們實際上可能比我們想象的要近得多。他提齣瞭一種全新的計算模型,試圖說明月球和太陽的運行軌跡,與“平坦宇宙”的設想更為吻閤。這種對基本常識的挑戰,讓我既感到震驚,又忍不住去思考。作者的寫作風格,時而像一個狡黠的偵探,時而又像一個哲學思考者,這種多重身份的切換,使得閱讀過程充滿瞭驚喜。

評分這是一本讓我徹夜難眠的書,作者以一種極其大膽和顛覆性的方式,挑戰瞭我一直以來所堅信的世界觀。他並沒有直接攻擊“球體地球”的理論,而是通過層層遞進的提問和例證,引導我們自己去質疑。我最欣賞的是他對於“古代智慧”的挖掘。他認為,許多古代文明在天文學和哲學上的造詣,遠超我們想象,而他們的宇宙模型,可能比我們現代的理論更加接近真相。他引用瞭許多古籍和壁畫,試圖證明古代人對宇宙的理解,與“平坦地球”的設想更為吻閤。他甚至將某些神話傳說中的描述,也解讀為對“平坦宇宙”的隱喻。這種跨文化、跨時代的解讀,充滿瞭深邃的智慧。我特彆著迷於他對“天空的穹頂”的描繪。他認為,我們所看到的天空,並非無限的空間,而是一個具有實際結構的“穹頂”,而星星、月亮和太陽,都運行在這個穹頂之下。這種想象,雖然聽起來有些科幻,但作者的論證過程卻充滿瞭邏輯性。他質疑瞭“太空”的真空性質,以及我們對“引力”的理解。他提齣瞭一種全新的解釋,試圖說明物體下落並非因為引力,而是由於某種“密度差異”和“能量流動”。這種顛覆性的思考,讓我感到既興奮又不安。

評分這本書的閱讀體驗,與其說是在學習知識,不如說是在參與一場智力上的“拆解”遊戲。作者以一種非常規的視角,將我們熟悉的世界,一點點地瓦解,然後又以一種全新的方式,重新構建。我最喜歡的是他對於“視覺欺騙”的探討。他認為,我們之所以認為地球是圓的,很大程度上是由於我們視覺上的局限性,以及信息傳遞過程中的“放大效應”。他舉瞭許多例子,比如遠處的物體,在視覺上似乎會“消失”在地平綫下,但這並不代錶它們真的消失瞭,而是因為大氣層的摺射和我們視綫的角度。他提齣瞭“相對性”的概念,認為我們所看到的“麯率”,可能隻是一個相對的現象,而非絕對的真相。我特彆著迷於他對於“地心說”的重新解讀。他認為,雖然“日心說”已經被廣泛接受,但“地心說”在某些方麵,仍然具有其閤理性,尤其是在描述我們日常所見的宇宙現象時。他並沒有試圖推翻“日心說”,而是提齣瞭另一種可能性,即我們對宇宙的理解,可能存在著我們尚未觸及的維度。他質疑瞭“慣性”和“加速度”的根本原因,並提齣瞭基於“能量場”的解釋,試圖說明物體運動並非完全遵循牛頓定律。這種挑戰經典物理學的勇氣,令人欽佩。作者的文字,充滿瞭一種“無所畏懼”的探索精神,讓人深受感染。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版 劈裏啪啦細菌來啦係列全套6冊[精裝] 中國原創兒童健康科普知識繪本 語言生動有趣 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11466200624/58b67504N323e83c2.jpg)