具体描述

●颅相学鉴人术――头骨形状决定人的品性

●有害的振动――行进中的士兵能震垮桥梁

●寻金记――所有贱金属都能变成黄金

●有益的振动――歇斯底里症仅为女性所有,且只能通过生殖器刺激来缓解

●喷云吐雾――烟草能治疗多种疾病

●我等皆猴――注入猴子的腺体会让人获得第二春

●从孟德尔到门格勒――人类选择性繁殖中剔除弱者的现象

●关于地球的愚见――地球是平的

●从爆米花到莫扎特――潜意识信息对人的影响

●维多利亚的秘密――可卡因和能治疗多种疾病

●天堂香――不洁的气味和不讲卫生导致疾病

●物种起源――进化链条上缺失了一环

●以身饲同胞――非洲和波利尼西亚部落热衷同类相食

●枉担虚名的鼠辈――老鼠携带的跳蚤导致中世纪的淋巴腺鼠疫

●先父遗传――后代会继承母亲前任性伴侣的特征

●来自地底的蓝色乡愁――地球空**说

●北极熊的磁极――外界磁场影响动物体内的生命能量

●液体财富――人体由血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁这四种体液构成

●参考文献

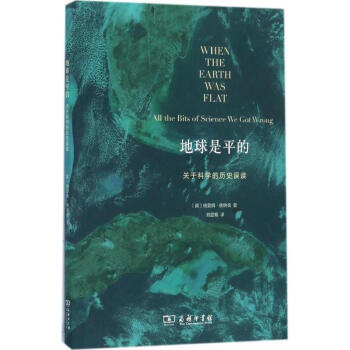

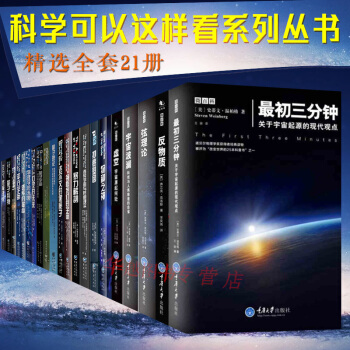

内容简介

历史证明,科学是推动人类进步的动力。离开科学的探索发现,我们可能还没有走出蒙昧的蛮荒时代。科学的探索发现是不断推进完善的历史过程。从地球是平的到地球是圆的,近代科学就在存真去伪中不断前行,引导人们走出观念的误区,修正一个个以科学名义界说的谬传。

格雷姆·唐纳德著,刘显蜀译的《地球是平的(关于科学的历史误读)》生动揭示了科学目前曾经的种种误读谬传,描述了科学自身去伪存真的历史过程,展示了以科学名义出现的科学误读给人类社会带来的种种伤害和沉重代价,令人刻骨铭心。 (英)格雷姆·唐纳德(Graeme Donald) 著;刘显蜀 译 格雷姆·唐纳德(Graeme Donald)是英国有名科学普及读物作家,他先后出版过9种关于更正被误解了的科学常识的图书,曾为许多报纸以及TODAY杂志有关世界起源专栏发表原创文章,从事相关工作长达十余年之久。

用户评价

这本书简直是一场思维的盛宴,作者以一种非常独特的方式,将我们带入了一个充满未知和可能性的宇宙。他并没有直接告诉我们“地球是平的”,而是通过层层剥茧,引导我们自己去发现。我最欣赏的是他对于“历史真相”的解读。他认为,我们所学习到的历史,往往是胜利者书写的,而那些失败者的声音,却被轻易地掩埋。他将“地球是平的”这个概念,类比为某种被压制了的声音,试图揭示隐藏在主流叙事之下的真实。书中对古代文明天文学的解读,让我耳目一新。他认为,许多古代文明的宇宙模型,都与“平坦宇宙观”有着惊人的相似之处,而这些相似之处,并非偶然,而是源于他们对真实宇宙的观察。他甚至将某些宗教经文中的描述,也解读为对“平坦世界”的暗示。这种跨学科的解读,充满了智慧和想象力。我特别着迷于他对于“伪科学”的批判。他认为,我们所谓的“伪科学”,很多时候只是那些不符合主流理论的观点,而一旦时间推移,这些观点可能就会成为新的“科学”。他提出了“科学的非永久性”这个概念,让我开始反思,我们所信奉的科学,是否也可能在未来的某个时刻,被证明是错误的。作者的写作风格,时而冷静理性,时而又充满激情,这种变化,使得阅读过程充满了张力。

评分读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一次精神上的“洗礼”。作者以一种极其大胆的姿态,挑战了我们最根深蒂固的宇宙观。他并没有回避那些看似荒谬的观点,而是以一种非常认真和尊重的态度,去探讨它们存在的可能性。我特别被他关于“地平线”的解读所吸引。他认为,我们之所以看到地平线,是因为大气层的折射和视觉的限制,而不是因为地球的曲率。他引用了大量实验和观察数据,试图证明在理想的条件下,我们可以看到比“球体地球”模型所预测的更远的距离。这种观点,虽然与我的常识相悖,但作者的论证过程却充满了说服力。他并没有使用复杂的数学公式,而是通过生动的语言和直观的例子,将复杂的概念解释清楚。我尤其欣赏他对于“目击证词”的运用。他收集了许多水手、飞行员、甚至是普通旅行者的亲身经历,这些经历在某种程度上,都与“平坦地球”的设想更加契合。他认为,这些个体经验,虽然在科学界不被重视,但却构成了另一种有价值的证据。他提出了“科学被垄断”的观点,认为主流科学界为了维护其既有的权威,而有意无意地排斥那些挑战其理论的观点。这种观点,虽然听起来有些激进,但细想之下,却不乏合理之处。毕竟,任何一个体系,都有其自我保护的机制。这本书让我开始重新审视“真理”的定义,以及我们获取真理的途径。

评分我不得不承认,阅读这本书的过程,更像是在参与一场精心设计的游戏,而作者则是那位神秘的操盘手。他用一种近乎艺术化的方式,将枯燥的科学理论包装成引人入胜的谜题。我最欣赏的是他对于“证据”的重新定义。在传统科学中,证据是客观的、可重复的、可量化的。但在本书中,作者却赋予了许多主观的、感性的、甚至是个人体验式的“证据”同等的地位。他描述了许多普通人所经历的,与“球体地球”模型不符的现象,比如在开阔的海面上观察远方的物体,似乎可以“看到”比预想更远的距离,或者某些航海日志中,对距离和方向的记录,似乎与球面几何学的计算存在微妙的偏差。他甚至将某些艺术作品、文学作品中对空间的描绘,解读为对“平坦世界”的暗示。我特别着迷于他分析的关于“真空”和“引力”的章节。他质疑了爱因斯坦相对论中的一些核心概念,并提出了一种基于“能量场”和“密度梯度”的全新解释,试图说明物体并非被“吸引”到地心,而是由于自身密度与周围介质的差异,而呈现出“下落”的趋势。这种解释,虽然听起来有些超乎寻常,但作者的论证过程却充满了哲学思辨的魅力。他不断抛出“为什么”和“可能性”,引导读者跳出固有的思维模式,去探索那些被我们忽略的可能性。我常常在阅读时,会停下来,去想象书中所描绘的那个更加宏大、更加神秘的宇宙。那种感觉,就像是在解开一个古老的谜语,每一个线索都指向更深层次的奥秘。作者的写作风格,时而像一位严谨的学者,时而又像一位浪漫的诗人,这种强烈的反差,使得阅读过程充满了惊喜。

评分这本书的阅读体验,与其说是在学习知识,不如说是在参与一场智力上的“拆解”游戏。作者以一种非常规的视角,将我们熟悉的世界,一点点地瓦解,然后又以一种全新的方式,重新构建。我最喜欢的是他对于“视觉欺骗”的探讨。他认为,我们之所以认为地球是圆的,很大程度上是由于我们视觉上的局限性,以及信息传递过程中的“放大效应”。他举了许多例子,比如远处的物体,在视觉上似乎会“消失”在地平线下,但这并不代表它们真的消失了,而是因为大气层的折射和我们视线的角度。他提出了“相对性”的概念,认为我们所看到的“曲率”,可能只是一个相对的现象,而非绝对的真相。我特别着迷于他对于“地心说”的重新解读。他认为,虽然“日心说”已经被广泛接受,但“地心说”在某些方面,仍然具有其合理性,尤其是在描述我们日常所见的宇宙现象时。他并没有试图推翻“日心说”,而是提出了另一种可能性,即我们对宇宙的理解,可能存在着我们尚未触及的维度。他质疑了“惯性”和“加速度”的根本原因,并提出了基于“能量场”的解释,试图说明物体运动并非完全遵循牛顿定律。这种挑战经典物理学的勇气,令人钦佩。作者的文字,充满了一种“无所畏惧”的探索精神,让人深受感染。

评分这本书给我带来的,是一场心灵的“风暴”。作者以一种近乎“挑衅”的姿态,将我们推向了认知的边缘。他并没有简单地罗列观点,而是通过极其精妙的叙事,将我们带入了一个全新的思考维度。我最喜欢的是他对“地平线”的解读。他认为,我们所看到的“地平线”,并非地球的曲率造成的,而是由于大气层的折射以及我们视觉的物理极限。他引用了大量船员、飞行员的亲身经历,来证明在某些条件下,我们可以看到比“球体地球”模型预测的更远的距离。这种以个体经验为基础的论证,虽然在主流科学界不被认可,但却充满了人性的温度和说服力。我特别着迷于他对“月球和太阳的距离”的质疑。他认为,我们所接收到的关于这些天体距离的信息,可能存在着很大的偏差,而它们实际上可能比我们想象的要近得多。他提出了一种全新的计算模型,试图说明月球和太阳的运行轨迹,与“平坦宇宙”的设想更为吻合。这种对基本常识的挑战,让我既感到震惊,又忍不住去思考。作者的写作风格,时而像一个狡黠的侦探,时而又像一个哲学思考者,这种多重身份的切换,使得阅读过程充满了惊喜。

评分这本书的阅读体验,与其说是在获取信息,不如说是在参与一场“解密”游戏。作者以一种极其巧妙的方式,将我们所熟知的世界,进行了一次彻底的“反转”。我最欣赏的是他对“光学现象”的深入剖析。他认为,许多我们认为是地球曲率造成的现象,实际上是光学折射和视觉误差所致。他举了许多例子,比如远处的灯光,在海面上呈现出的“弯曲”形态,这并非因为海面是弯的,而是由于光线在不同密度的大气层中传播时产生的折射。他甚至将某些“海市蜃楼”的现象,也解读为对“平坦世界”的证据。这种对细微之处的观察和分析,展现了作者非凡的洞察力。我特别着迷于他对“南极洲的边界”的设想。他认为,南极洲并非一个孤立的大陆,而是一圈巨大的冰墙,环绕着我们所知的“平坦世界”。他质疑了南极探险的官方叙事,并提出了一些令人不安的疑问。这种对未知领域的探索,充满了神秘感和吸引力。他并没有给出确凿的证据,而是通过一系列的推测和可能性,让我们自己去想象。作者的文字,时而充满科学的严谨,时而又散发出浪漫的诗意,这种独特的风格,让人爱不释手。

评分这本书给我带来的冲击,不仅仅是知识层面的,更是对我的世界观产生了深远的影响。我一直以为,科学是绝对的真理,是不可动摇的基石。但作者却用他非凡的洞察力,揭示了科学发展过程中的种种不确定性和人为因素。他深入剖析了“科学范式”的演变,指出每一个时代都有其主流的科学理论,而这些理论往往会排斥那些不符合其逻辑的观点,即使这些观点可能蕴含着真理的碎片。书中对“日心说”的崛起过程的描述,让我看到了一个例子,说明了新的科学思想是如何被压制,又是如何最终战胜旧的观念的。作者将这个历史过程,与“地平说”在现代所遭遇的冷遇进行了类比,暗示着我们可能正在重复历史的错误。我尤其对他分析“国际空间站”和“GPS系统”的章节感到震撼。他并没有直接否定这些技术的存在,而是质疑了它们运行的底层逻辑,以及我们所接收到的关于它们的信息是否是经过“美化”和“简化”的。他提出,我们所看到的那些卫星图像,那些地球俯瞰的画面,是否真的如我们所见,还是经过了某种“处理”?这种质疑,让我感到一丝寒意,因为一旦开始怀疑,就很难停止。作者并非是简单地煽动阴谋论,而是以一种更加审慎的态度,引导读者去思考,去质疑,去探寻事物的本质。他鼓励我们不要盲从,要用自己的眼睛去观察,用自己的头脑去思考。这种批判性思维的培养,比任何具体的科学知识都更加宝贵。

评分这是一本让我彻夜难眠的书,作者以一种极其大胆和颠覆性的方式,挑战了我一直以来所坚信的世界观。他并没有直接攻击“球体地球”的理论,而是通过层层递进的提问和例证,引导我们自己去质疑。我最欣赏的是他对于“古代智慧”的挖掘。他认为,许多古代文明在天文学和哲学上的造诣,远超我们想象,而他们的宇宙模型,可能比我们现代的理论更加接近真相。他引用了许多古籍和壁画,试图证明古代人对宇宙的理解,与“平坦地球”的设想更为吻合。他甚至将某些神话传说中的描述,也解读为对“平坦宇宙”的隐喻。这种跨文化、跨时代的解读,充满了深邃的智慧。我特别着迷于他对“天空的穹顶”的描绘。他认为,我们所看到的天空,并非无限的空间,而是一个具有实际结构的“穹顶”,而星星、月亮和太阳,都运行在这个穹顶之下。这种想象,虽然听起来有些科幻,但作者的论证过程却充满了逻辑性。他质疑了“太空”的真空性质,以及我们对“引力”的理解。他提出了一种全新的解释,试图说明物体下落并非因为引力,而是由于某种“密度差异”和“能量流动”。这种颠覆性的思考,让我感到既兴奋又不安。

评分这本书的阅读,就像是在进行一场思维的“极限挑战”。作者以一种近乎“颠覆”的姿态,将我们推向了认知的深渊。他并没有直接声称“地球是平的”,而是通过层层递进的质疑和例证,引导我们去质疑自己所熟悉的一切。我最喜欢的是他对“历史记载”的解读。他认为,许多我们被告知的历史真相,可能只是被有意无意地“修改”了。他引用了大量古代文献和传说,试图证明在遥远的过去,人们普遍认为地球是平的,而这种认知,并非愚昧,而是源于他们对真实世界的观察。他甚至将某些宗教教义中的描述,也解读为对“平坦宇宙”的暗示。这种跨文明、跨领域的解读,充满了智慧的火花。我特别着迷于他对“卫星技术”的质疑。他认为,我们所看到的关于卫星拍摄的地球照片,以及GPS定位系统的工作原理,都可能存在着我们尚未了解的“猫腻”。他提出了另一种可能性,即我们所使用的“卫星技术”,可能只是一个巨大的“骗局”,而其背后隐藏着更加宏大的真相。这种对现代科技的质疑,虽然听起来有些激进,但作者的论证过程却充满了逻辑性。他并没有简单地否定,而是试图提出另一种解释。

评分这本书简直是一场智力上的探险,作者以一种近乎狡黠的笔触,将我们对世界的认知引向了一个完全意想不到的方向。一开始,我带着半信半疑的态度翻开了它,毕竟“地球是平的”这个概念,在我从小到大所接受的教育体系里,早就被贴上了“伪科学”的标签。然而,随着阅读的深入,我发现作者并没有简单地抛出几个反智的论调,而是构建了一个极其严谨、逻辑清晰的论证体系。他从历史的角度出发,追溯了人类早期对宇宙认知的演变,指出我们如今所信奉的“球体说”并非一开始就板上钉钉,而是经历了一个漫长而充满争议的过程。书中对古代文明关于天空、大地形状的记载进行了细致的解读,那些被现代科学所忽视的细节,在作者的笔下却闪烁着令人惊艳的光芒。他巧妙地引用了大量古代文献、神话传说,甚至是某些被尘封的哲学思想,将它们串联起来,形成了一幅与我们熟知版本截然不同的宇宙图景。我尤其对作者分析某些古老仪式和建筑如何与“平坦宇宙观”相呼应的部分印象深刻。他质疑了许多现代科学解释中的“理所当然”,比如日出日落的机制,重力的本质,以及我们看到的“地平线”究竟是曲率的体现,还是某种边界的显现。他提出了一系列令人不安的问题,这些问题如同投入平静湖面的石子,激起了我内心深处的涟漪。我开始反思,我们是否真的对这个世界有着全面而准确的认识?我们所学的知识,是否仅仅是某种被建构出来的“真相”?这种颠覆性的思考,让我对接下来作者将要揭示的“真相”充满了期待,也让我开始怀疑,我一直以来所坚信的,是否才是真正的“幻想”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版 噼里啪啦细菌来啦系列全套6册[精装] 中国原创儿童健康科普知识绘本 语言生动有趣 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11466200624/58b67504N323e83c2.jpg)