具体描述

内容简介

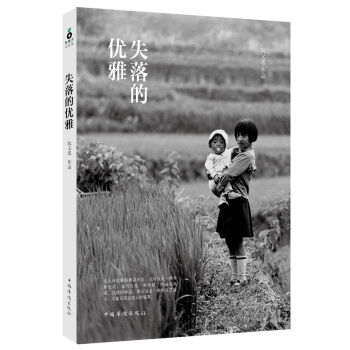

二十世纪七八十年代,摄影家阮义忠在台湾各处行脚,拍下了无数百姓日常生活的动人瞬间。《失落的优雅》收录其中八十一幅照片,并首次讲述每一帧照片背后的故事,真实呈现了从乡村社会向工商社会转变时,一个变动中的台湾。阮义忠从小在台湾乡村长大,少时并不能理解父辈的艰辛,一心想逃离乡村,去往城市。长成后回顾,却正是这些最贴近土地的人事与乡情支撑着他,在越来越不确定的世界迈出每一步。《失落的优雅》中所记录的台湾乡野风景与人情,在如今已成为渺不可寻的古风,正是在这些淳朴的影像和文字背后,我们发现久已失落的朴素和优雅。

作者简介

阮义忠,1950年生于台湾省宜兰县。22岁任职《汉声》杂志英文版,开始摄影生涯。三十多年来,他跋山涉水,深入乡土民间,寻找动人细节,拍摄了大量以百姓日常生活为题材的珍贵照片,作品也成了台湾独一无二的民间生活史册。阮义忠的著作丰富,对全球华人地区的摄影教育卓有贡献,其中尤以1980年代出版的《当代摄影大师》《当代摄影新锐》,以及1990至2000年代创办的《摄影家》杂志影响最巨,被誉为“世界摄影之于中国的启蒙者与传道者”、“中国摄影教父”。近期出版有摄影随笔集《人与土地》,微博文集《阮义忠的微博生活:一日一世界》。内页插图

目录

第一单元 望乡的背影老天出了一道谜题

天地健行者

农妇的优雅

望乡的背影

山里的小姐弟

等戏开锣的孩子

八家将的莫名优雅

沙河上的钟馗

万般带不去,唯有业随身

看海的小女生

从梦中脱身

汪洋前的独脚男子

那夜的裸泳

农夫鞋与老竹凳

小世界的秩序

当心飞机

扛斗笠的人

与神共眠

听那远方的火车辗轨声

第二单元 岁月之矢

戏台下的盼望

迪化街两兄妹的外套

家园的前身

爱河上的栈道

水门外的午睡

农具间的摇篮

大冠鹫的宿命

中山北路的沧桑

田中央的布袋戏工坊

岁月之矢

佛相、人相、庄严相

老田寮的茶、人、狗

随风飘荡的台湾小调

体会到什么叫哀伤

碧侯村的影子

向往天际

几乎被遗忘的山城

书香门第的芬芳

做功课的童年

五位小小摄影师

思乡人

躺在大地怀里

第三单元 必然与偶然

荒芜之境的美丽心地

大地与母亲

等候家人下工

文学家的郊游

在回忆中重游旧地

必然与偶然

奔跑的孩子,隐藏的摄影人

孤独旅者与漂泊人

等到因缘成熟时

穿过时光隧道

爰得其所

有喜、有忧、有淡定

世间万象、人生百态

望海的背影、摄影晚辈的近作

码头缆桩与军中岁月

时间长河与海防岗哨

农夫与牵轮仔

永恒的天籁

第四单元 那个时代那些人

召集令与同学会

本貌与初心

天上掉下来的财富

摩托车上的一家人

盐田孩子

在路的尽头望海问苍天

完美的那一刻

两个巴掌的怀抱

不是每个怀抱都柔软

怀抱里有怀抱

庐山温泉的父女

淡水河堤的祖孙

驿站

火车与乡愁

不一样的望春风

归园外的逍遥人

联结天地之气的身影

下工的农妇

故乡的牵罟人

那个时代那些人

回家与离乡的路上

精彩书摘

农妇的优雅在远处瞥见这位农妇,我就暗暗称奇。她土气十足,仿佛祖先几辈子的劳作积习全压在身上了,而且就这么大剌剌地躺在自家门前,一妇当关,全然不在意旁人怎么看,自在得如同卧佛!

她一派安然,连我突然闯入也惊动不了,整个人什么也不用说,就清清楚楚表明了“这是我家,我在休息。我很舒服,别来打扰”。本来我还想找些话搭讪,但被她瞄了一眼之后,就再也开不了口了。因为她根本就不把我当回事,不到一秒就回到了自己的神游天地,继续轻嚼着含在嘴里的槟榔,细吮汁液,仿佛此时此刻,世上没有比她正在想、正在品尝的东西更美妙、更重要的了。

她粗犷的身材与窄小的长凳有如一体成形,彼此服服帖帖,相依相属。长凳下又有另一把小板凳,八成是农家几代小孩的坐椅兼玩具。很可能这位农妇自己小时候就用过这样的小板凳,而她舒舒服服地横在上面的,应该就是家中长者的专属座位了。岁月在两把板凳间的起起坐坐流逝,小女孩转眼成了老妇,用她的方式宣告着一家之主的身份。

老实说,我还真是被她慑住了。她的身影粗俗吗?在很多西洋画册上,提香、安格尔、戈雅等大画家笔下的宫廷美女,不就特地摆出这样的姿势?我大胆举起相机,猜想会受到她的粗声喝止,却没想到,她依旧无视我的存在。

一幅重新定义优雅的影像于焉曝光。在我看来,本分真诚面对自己、坦然无碍面对他人,就是优雅。

望乡的背影

这位温文儒雅的长者在旅途中小憩。三十年后的今天重看照片,我才终于领会了他当时的心境。

那一回,我们在台湾中北部的两条横贯公路翻山越岭,于重峰叠峦间盘旋数日,不见炊烟。当眼前豁然开朗,现出山谷间的这片田畴时,外景车上的所有同人齐声喊停,大呼此景非取不可。《映象之旅》电视节目开拍之初,我们邀请登山专家邢天正同行,这个背影就是他。访谈在山上已经录好,他闲着没事,独自离队,默默蹲坐在一株被砍倒的老树干上,远眺农村的宁静景致。这次旅行之后,我就再也没见过他了。

要书写照片背后的故事时,我上互联网查他的资料。“邢天正(1910─1994),河北武清人,职就粮食局,台湾岳界四大天王之一,是本岛第一位完成攀登百岳之人。著有《台湾山脉棱脉图》、《台湾高山明细表》等书,去世于家乡天津。”

邢天正如同孤鹰,喜欢一人独自入山,在大多数人准备退休的年纪,四十八岁,才开始登山,却是最早完成攀登台湾百岳壮举之人。随国民党政府撤退来台的他,一夕之间与亲人分隔两岸,在台的四十年间始终孑然一身。公余的所有时间、生活所需之外的全部金钱,全花在重重山巅的踽踽独行。1971年,他在担任中央山脉纵走领队时,写下“在沉醉中,我从高山想到太空,想到海洋,想到隔海的远方,不禁凄然"。

那天的邢天正,虽是极目望向埔里盆地,心却早就飞到了隔海的远方故乡。幸好,他终于得以落叶归根。

山里的小姐弟

直到最近,在电视新闻上看到村民自救会陈请的报道,我才知道,阿里山乡的来吉村灾情有多严重。2009年,“八八风灾”造成台湾半世纪以来最严重的水患,但社会大众的关注焦点多集中于高雄、屏东,连我也只前往了这两个县,记录佛教慈济基金会在当地的救援与重建。

由于地势危险,来吉实已废村,但暂居组合屋的居民们却不愿迁离,一心想在袓先最早落脚的林班地重建家园。看到这里,当年造访来吉村的记忆又扑上心头。

这正是我刚到来吉村的第一眼所见。一位才及学龄的小女孩,怀抱着不足岁的弟弟,由梯田远处一小步一小步地慢慢往这一头移动,却在大约十米外犹豫地停了下来,遥遥望向拿着相机的我。整个场景像极了电影运镜的Zoom In(放大)效果,仿佛她从未动过,只是整个画面被拉近了那样。

这个时辰,身穿制服的她本应在课堂,却长姐如母般地担起了呵护婴儿的责任。她的臂力不小,立姿笔挺,具备山里小孩勤于劳动才能有的身手。两个小人儿四周,盘踞山腰、级级而上的梯田生机盎然,绿秧是多么茂盛啊!好个风调雨顺的年头,丰收可期。

我没敢再靠近一步,远远地用长镜头将这浑然天成的景象框入构图。这对邹人小姐弟,如今也有三四十岁了。高山族多半早婚,当年的小姐姐,如今怀抱孙子也不足为奇。电视荧幕上的陈请场面不断重播,我不断用眼搜寻,突然想到,即使人群中有这对姐弟,我也不可能认得出他们了!

……

前言/序言

用户评价

这本书最让我感到震撼的是它对“时间”的非线性处理。它不是简单地按照时间顺序讲述一个故事,而是像一块被反复打磨的宝石,从不同的切面折射出过去、现在和潜在的未来。这种跳跃和回溯,处理得极其自然流畅,丝毫没有让人感到迷失方向,反而增加了历史的厚重感和宿命感。作者似乎在暗示,我们今天的每一个选择,都已经被过去无数次的回响所塑造和限定。我感觉自己像是站在一个巨大的、多层的回音室里,听着几代人的对话和叹息相互交织。这种对历史纵深的挖掘,使得人物的行为动机不再是单一的、即时的,而是承载了家族、文化乃至时代遗留下的沉重烙印。它让人深刻地意识到,个体生命的“优雅”或“崩塌”,往往是更大历史洪流中无可避免的一部分。这不只是一部小说,更像是一部关于记忆与遗忘的哲学沉思录。

评分我很少遇到一部作品能将社会批判的锋芒,处理得如此优雅而又不失穿透力。它没有采取那种直白的、充满控诉的语气,反而是通过构建一个看似平静实则暗流涌动的环境,不动声色地揭示了某种结构性的不公与人性的脆弱。这种“以柔克刚”的叙事策略非常高明。书中对特定阶层的生活细节描摹得入木三分,那些对服饰、餐桌礼仪乃至日常问候方式的细致刻画,绝非炫技,而是构建起了一道无形的壁垒,清晰地界定了“局内人”与“局外人”。而真正令人不寒而栗的是,当这种优雅的外壳开始出现裂痕时,其下暴露出的那种赤裸裸的自私与恐惧,那种为了维护表面的光鲜而付出的代价,是多么沉重。读完后,我感觉自己像是在参加了一场漫长而精致的舞会,舞步华丽,音乐动听,可当灯光熄灭,你才意识到自己错过了太多隐藏在舞伴微笑背后的冰冷算计。这本书对“体面”二字的解构,达到了新的高度。

评分从纯粹的文学审美角度来看,作者的语言功力简直令人叹为观止。它的文字自带一种古典的韵味,但又巧妙地避开了晦涩难懂的陷阱,使得阅读过程既是一种智力上的挑战,也是一种感官上的享受。我尤其喜欢那些长句的运用,它们像河流一样蜿蜒曲折,层层推进,将复杂的思绪或广阔的场景铺陈开来,却始终保持着清晰的逻辑骨架。这种句式结构赋予了文字一种独特的流动性和音乐感。更难得的是,作者对意象的选择极具匠心。无论是反复出现的某种特定的光线、某种气味,还是某种物件的特定摆放位置,都不仅仅是简单的背景装饰,而是成为了推动情节发展、暗示人物命运的关键符号。它们像密码一样散落在文本的各个角落,等待着被敏感的读者捕捉和解读。每次重读,我都会发现之前忽略掉的那些精心编织的象征意义,这使得这本书的文本密度极高,每一次翻页都充满了发现的惊喜。

评分我必须承认,这本书的阅读门槛相当高,它不会轻易地向读者敞开心扉。它更像是一座精心设计的迷宫,入口隐蔽,内部结构复杂,需要极大的耐心和专注力才能走出。初读时,我确实被那些看似松散的人物关系和散落的线索弄得有些心浮气躁,一度想放弃。然而,正是这种抗拒感,反而激发了我去深入挖掘的欲望。它拒绝一切廉价的情感满足,强迫你直面人性的幽暗与复杂,以及生活本身的无解性。这种挑战性,恰恰是它最吸引我的地方。它提供给读者的,不是一个圆满的结局或清晰的答案,而是一系列深刻而持久的疑问,这些疑问会像种子一样,在你合上书本很久之后,依然会在不经意的时刻生根发芽,让你重新审视自己对世界和人际关系的认知。它是一次需要全力以赴才能完成的阅读马拉松,但终点的视野绝对值得这份付出。

评分这本书的叙事手法简直是教科书级别的。作者对节奏的把控炉火纯青,初读时会觉得情节推进得略显缓慢,仿佛置身于一片迷雾之中,但随着深入,你会发现那些看似不经意的细节,是如何像精密的齿轮一样,在后半部分精准地咬合在一起,爆发出令人震撼的力量。我特别欣赏作者在塑造人物群像时所展现出的那种深沉的克制感。那些核心人物的情感波动,不是通过大段的内心独白来直接倾泻,而是隐藏在他们细微的动作、犹豫的眼神,甚至是空气中微妙的张力里。读到中间部分,我甚至不得不放慢速度,去反复咀嚼那些只字片语背后可能蕴含的复杂意图。比如,主角在面对抉择时,那种近乎仪式化的沉默,比任何激烈的争吵都更能体现出他内心的挣扎与矛盾。这本书的魅力就在于此,它要求读者主动参与到意义的建构中去,而不是被动地接受既定的信息流。这种高密度的信息反馈和情感渗透,让整个阅读体验充满了探索的乐趣,绝对不是那种可以随便翻翻就放下的作品,它需要你投入心神,与之共振。

评分一本不错的书,慢慢看,细细品味

评分凑单买的

评分失落的优雅失落的优雅失落的优雅

评分不错的不错的不错的

评分头一次买阮义忠的书,不过还是很喜欢他的摄影作品的。

评分随笔台湾文化影像摄影摄影画册随笔纪阮义忠

评分购买后很久翻看时,发现买重复了,挺好的书送人不错了。

评分都是好书,畅销书,我们要建立阅览室,京东的服务很好!!!

评分阮老师的书,很不错。以前在多看买过一本电子书,可惜居然没有图,只有文字,太坑人了。这回买了纸质的,很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![如何做综述性研究 [Synthesizing Research:A Guide for Literature Reviews] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10040294/c64b1277-47f4-40ba-885a-e27497ef4ff7.jpg)

![高中英语课堂教学设计丛书:高中英语阅读教学设计 [Reflection&Research on Classroom Teaching of English Reading] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11014868/rBEIDE_6izAIAAAAAAE7MEXakcoAADzyAAmBCUAATtI406.jpg)

![实用苏州话(中英文对照版)(附光盘) [Practical Suzhou Dialect] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10878103/105b5a1a-0f8c-42e7-a88e-f595e880c8c2.jpg)

![立场 辩证思维训练经济篇(第15版) [Taking Sides-Economic Issues] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11467048/5386eb52Nd5fde65f.jpg)