具体描述

内容简介

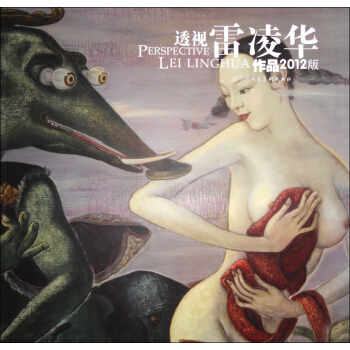

雷凌华,1971年出生于湖南蓝山,现居北京,职业画家,毕业于中央美术学院首届壁画高研班(师从侯一民、李化吉先生),中国壁画学会会员、中国建筑学会会员、中国美术家协会辽宁分会会员。内页插图

目录

寻寒流之一

欢

穿越

闯世界系列——漂

闯世界系列——夺魁

溢

闯世界系列——登高望远

太阳雨

闯世界系列——看我美不美

戏

抉择

别了

OoC(南方)

种植实验

乐天

祖国的花朵

走着

艺术活动照片

殊胜的梦

寒流之二

听潮

工作室

前言/序言

用户评价

在《透视:雷凌华作品(2012版)》的结尾部分,我注意到作者并没有提供一个传统的“跋”或者“后记”,而是以一种更加开放式的方式来结束。或许是引用了一首意味深长的诗歌,又或许留下了一个引人深思的问句。这种“未完待续”的感觉,让我觉得这本书并非一个简单的终结,而更像是一个邀请,邀请读者在合上书本之后,继续进行属于自己的思考和探索。我喜欢这种能够延伸到书本之外的阅读体验,它让书本不再是一个独立的实体,而是成为了激发更多思想和行动的起点。我开始思考,作者留下这个“开放式”的结尾,是否也是“透视”这一主题的另一种体现——即事物的发展是无限的,视角是可以不断拓展的。这种巧妙的结尾设计,为这本书增添了一层更加深刻的艺术韵味。

评分在这本《透视:雷凌华作品(2012版)》的扉页,我注意到了作者署名旁边的一段简短的引言,虽然它没有直接揭示书的内容,但却以一种含蓄而有力的方式,为整本书定下了一种基调。这段引言,我感觉它并非是简单的版权信息,而是作者本人在向读者发出的一个“邀请”。它可能探讨了“透视”的意义,可能是作者对自己创作理念的一次概括,也可能是在提醒读者在阅读过程中保持一种开放的心态。这种“话”在“书”前的设计,往往蕴含着作者的深意,仿佛是开启书中世界的“钥匙”。我猜测,这段引言的措辞一定是经过反复斟酌的,每一个词语都可能承载着作者想要传递的独特信息。它让我开始思考,作者雷凌华究竟想通过“透视”这个概念,让我们看到什么?是社会的真实面貌?是人性的复杂性?抑或是艺术创作的内在逻辑?这段看似微不足道的文字,却为我建立起了一种与作者的初步对话,让我提前进入了“倾听”的状态。我喜欢这种在阅读开始前就能感受到的作者的“声音”,它让我觉得作者并非高高在上,而是愿意与读者进行一次平等的交流。这种设计,也让我对接下来阅读的篇章充满了好奇,渴望去验证我的猜测,并从中发现更多关于作者思想的痕迹。

评分在阅读《透视:雷凌华作品(2012版)》之前,我花费了一些时间去揣摩“雷凌华”这个名字的可能含义。我尝试在脑海中构建一个关于这位作者的形象,他可能是一位饱经沧桑的艺术家,也可能是一位思想敏锐的学者。而“作品”这个词,又暗示着他并非仅仅是理论的构建者,而是有实际的创造和产出。2012年这个时间节点,也让我联想到,这或许是作者某个特定创作阶段的集中展现,或者是在那一年,他对于“透视”这一主题有着特别的关注和深入的探索。当我开始翻阅书籍,我期待能够找到一些线索,去印证我最初的设想。例如,如果书中充斥着大量的视觉作品,我可能会猜测作者是一位画家或摄影师;如果文字内容占比较大,并且语言风格偏向学术,我可能会将其归类为一位理论家或评论家。但“透视”本身就是一个具有多重解读意义的词汇,它既可以是视觉上的,也可以是思想上的。因此,我并不敢过早地下定论。我更倾向于认为,这本书可能是一种跨领域的探索,将不同媒介的作品和思想融合在一起,共同构成一个关于“透视”的完整图景。这种多元化的可能性,反而让我更加兴奋,因为我渴望在一本书中获得多维度的阅读体验,而不是被限制在单一的领域。

评分我注意到,《透视:雷凌华作品(2012版)》在装帧设计上,并没有采用当下流行的浮夸或华丽的风格,而是选择了一种更加内敛、沉静的质感。封面和封底的材质,似乎是某种哑光的艺术纸,触感温润,不留指纹,这种细节的处理,往往体现了出版者对书籍品质的重视。更让我感兴趣的是,在封底的文字介绍区域,我并没有看到通常会有的“内容梗概”或者“作者简介”。取而代之的,是一些更加抽象的、诗意化的描述,或者是一些能够引发读者好奇的问句。这似乎是一种反传统的方式,它没有试图用直白的语言来“告诉”你这本书讲了什么,而是通过一种“暗示”和“引导”,让你主动去“发现”。这种设计理念,或许与“透视”这个主题本身息息相关——不直接呈现,而是引导你去观察,去思考,去寻找隐藏在表象之下的真实。我非常喜欢这种“留白”和“意境”的表达方式,它给予了我极大的想象空间,也让我意识到,阅读这本书,可能更像是一次解谜或者一次探索,需要我主动投入,才能获得真正的收获。我期待,这种“不剧透”的设计,能够激发我更深层次的阅读兴趣,让我更加主动地去与书中的内容进行互动。

评分翻开《透视:雷凌华作品(2012版)》的某一页,我被一幅作品的构图和色彩所深深吸引。虽然我还不了解这幅作品的具体创作背景或主题,但它所传递出的那种视觉冲击力,以及其中蕴含的某种叙事感,却是不容忽视的。我注意到,画面中的元素并非以我们日常惯常的视角呈现,而是似乎经过了某种“重组”或“解构”,从而展现出一种全新的、具有“透视”意味的维度。这种大胆的创新,让我感受到了作者在艺术语言上的探索精神。我开始猜测,作者在创作这幅作品时,是否有意地打破了传统的视觉规则,从而引导观者从一个更深层次的角度去理解和感受。这种“意料之外”的视觉呈现,是我在阅读艺术作品时最喜欢的部分,因为它能够不断地挑战我的认知,并激发我新的思考。我期待,在书中能够看到更多这样能够“透视”到事物本质的作品。

评分在《透视:雷凌华作品(2012版)》的序言部分,我注意到作者似乎引用了一句并非来自艺术领域的名言,或者是一些关于“观察”和“理解”的哲学思考。这句话虽然简短,但却给我留下了深刻的印象,因为它仿佛为全书的“透视”主题,提供了一个更广阔的哲学背景。我猜测,作者并非仅仅想从艺术创作的角度来解读“透视”,而是希望将这种视角延伸到更广阔的社会、人生甚至宇宙的层面。这种跨领域的融合,往往能够产生出令人耳目一新的思想火花。我开始思考,雷凌华先生是如何将他对“透视”的理解,与那些看似不相关的哲学思想联系起来的。这让我对书中的内容产生了更加浓厚的兴趣,因为我期待着看到作者如何在一个看似严谨的艺术作品集中,融入如此深刻的哲学思考。这种“题眼”式的引言,就像是作者抛出的一块“敲门砖”,让我迫不及待地想要去推开那扇门,去探寻其中的奥秘。

评分在阅读《透视:雷凌华作品(2012版)》之前,我对于“雷凌华”这个名字的联想,更多地来自于他作品集所呈现出的某种“沉淀感”。2012年这个年份,我把它解读为一种标志性的时间点,可能代表着作者在这一年或之前一段时间内,创作能量的集中爆发,或者是对某个主题进行了阶段性的总结与呈现。而“作品”这个词,更是让我预感到,这本书将会包含大量的艺术品、创作成果,或者是以作品为载体的思想表达。因此,我并没有将它视为一本纯粹的理论著作,而是认为它可能是一种视觉与思想的融合体。当我翻阅书籍时,我期待能够看到一些具有鲜明个人风格的艺术作品,无论是绘画、雕塑,还是摄影、装置,都能够体现出作者独特的视角和表达方式。同时,我也希望这些作品并非孤立存在,而是能够通过某种内在的逻辑联系起来,共同构成一个关于“透视”的完整阐释。或许,书中会有一些文字性的评论或导读,但它们更像是对作品的补充和解读,而不是独立于作品存在的理论输出。我喜欢这种“以作品说话”的艺术书籍,它们能够直接用视觉语言触动人心,并引导读者进行更深层次的思考。

评分这本《透视:雷凌华作品(2012版)》的封面设计本身就传递出一种引人入胜的视觉语言。沉静的蓝色基调,仿佛承载着深邃的思想海洋,而“透视”二字的处理,则运用了巧妙的立体感和光影效果,让人联想到剥开层层迷雾,直抵事物本质的探寻过程。书脊的字体选择也颇为考究,既不失庄重,又带有艺术的灵动,与内容主题遥相呼应。当我第一次在书架上注意到它时,便被这股独特的艺术气息所吸引,仿佛它不仅仅是一本书,更是一扇通往未知世界的窗户,等待着我去探索。这种视觉上的第一印象,对于我这样一位习惯于从书籍外观获取初步信息并建立期待的读者而言,无疑是至关重要的。它预示着书中可能蕴含着深刻的洞察,以及对事物多角度、深层次的解读。我无法想象一本封面平庸的书,能够承载起“透视”这样充满力量的词汇所赋予的意义。雷凌华这个名字,虽然我此前并不十分熟悉,但结合“作品”和“2012版”的后缀,让我猜测这可能是一个已经沉淀了多年思考的艺术家或思想家的精选集,或者是对特定时期创作的一次集结性梳理。这种“作品集”的定位,更是激发了我对其内容多样性与连贯性的好奇。是绘画?是摄影?是文字?抑或是某种跨媒介的艺术表达?封面的留白处理也恰到好处,没有过多的装饰,将焦点集中在书名和作者名上,反而衬托出一种“少即是多”的极简美学,这通常也暗示着作者在内容上的自信和对核心价值的强调。拿到手中,纸张的触感也相当舒适,不是那种廉价的、易泛黄的纸张,而是带有一定厚度和质感的,翻阅时能感受到一种沉甸甸的分量,这又一次加强了我对书中内容质量的信心。

评分初次翻阅《透视:雷凌华作品(2012版)》时,我最直观的感受是其结构的巧妙安排,尽管我还没有深入阅读其具体内容。书籍的编排方式,往往是作者或编者向读者传递其思想逻辑的重要载体。我注意到,它并非简单地将作品按照时间顺序或主题分类,而是似乎在尝试一种更具叙事性的呈现。章节之间的过渡,或者说是不同篇章之间的“透视”角度的转换,感觉是经过深思熟虑的。我甚至可以想象,某些章节的引入,可能就像是开启了一个新的观察维度,引导读者从一个全新的视角去审视之前的内容,或者为接下来即将呈现的观点打下铺垫。这种层层递进、相互启发的结构,让我对接下来的阅读充满了期待。我非常欣赏那些能够引导读者思考的书籍,而《透视》这个书名本身就暗示了这种深度挖掘的意图。我猜测,这本书可能包含了一些理论性的阐述,也可能是一些实践性的案例分析,但无论如何,它们之间必定存在着某种内在的联系,而这种联系正是通过书籍整体的结构来得以体现的。甚至,我可能会留意到某些作品或文字的出现顺序,是否有着某种象征意义,或者是在营造一种情绪上的起伏。这种对于结构本身的品味,是我在阅读过程中非常看重的一个方面,因为它直接影响到我能否顺畅地进入作者所构建的思维场域。一个好的结构,就像一位优秀的建筑师,能够将不同的元素巧妙地融合在一起,最终呈现出一个和谐而富有深度的整体。

评分我注意到,《透视:雷凌华作品(2012版)》的内页排版,也延续了一种较为克制和考究的风格。没有大段堆砌的文字,也没有过于花哨的图表,而是以一种“恰到好处”的留白,来衬托每一件作品或每一段文字。这种设计,让我感受到一种对细节的极致追求,仿佛每一次的排版都经过了精心的考量,力求为读者提供最舒适的阅读体验。我甚至可以想象,某些图片与文字之间的位置关系,也是经过反复推敲的,旨在营造出一种视觉上的平衡感与和谐感。这种对版式设计的重视,在我看来,并非仅仅是形式上的考量,它实际上也在间接传递着作者的艺术理念。当一本书在视觉呈现上就能做到如此严谨和有品味时,我更加相信其内在的内容也会同样出色。我喜欢那种能够引导读者“沉浸”其中的书籍,而《透视》的版式设计,无疑能够帮助我做到这一点。它不会因为过多的干扰信息而分散我的注意力,而是让我能够专注于作者所要传达的核心内容。

评分还可以

评分hill咯哦哦莫里斯来咯哦哦

评分好!

评分凑但买的,看不太懂。

评分了了几页,真不会欣赏的我。

评分好!

评分凑但买的,看不太懂。

评分hill咯哦哦莫里斯来咯哦哦

评分了了几页,真不会欣赏的我。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![花鸟篇(3) [The Practical Copy Technique of Classic Chinese Painting Flower and Bird Ⅲ] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11481084/53bf2670Nc59610eb.jpg)