具体描述

编辑推荐

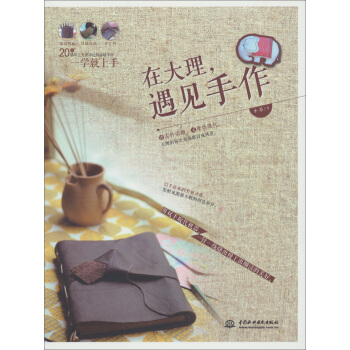

即古朴清幽,又摩登现代。

大理的每个角落都自成风景。

信手拈来的美丽灵感发酵成源源不断的创意养分,

用双手取代机器,一针一线缝出慢工出细活的美好。

家居物品×风格包包×个性手工书,

20款烙印上大理印记的温暖手作,一学就上手。

内容简介

大理,这座古朴清幽、闲适宜居的小城,每个角落都自成风景。生活在这里的人们,会不由自主放缓脚步,将日子过得扎实简单。家在洱海边的手作创意人小茶,坚持以双手取代机器,将大理的一草一木都融入进自己的手作中,藉由手作传递对大理传统文化的珍惜,更表达了自己的人生态度。《在大理,遇见手作》收录的20款手工作品件件都烙印着大理的特色,所有步骤全图解。你也可以在一针一线中,感受大理慢生活的美好。

作者简介

小茶,女,曾经是电视台编辑,闲暇时喜欢做做手工玩玩布。因为喜爱古城大理的人情风物,告别了都市的快节奏,定居大理,开始享受一针一线的慢生活。手作给她带来更多的快乐,信手拈来的美丽灵感让她的家每天都弥漫着手工的香气。内页插图

目录

Part 1 云朵篇

云朵抱枕

云朵杯垫

云朵笔袋

云朵留言板

Part 2 民族包篇

毛线棉麻包

牛皮民族包

简单环保包

圆筒旅行包

Part 3 家居篇

大象抱枕

收纳圆筒

牛仔围裙

壁挂

Part 4 旧物篇

民族相机带

牛仔鱼

牛仔收纳筒

牛仔抽纸袋

Part 5 手工书篇

云册

民族绣片本

夏日手帐

牛皮本子

Part 6 写在动手做之前

——基本工具的使用方法及基本针法

Part 7 教程篇

前言/序言

手作是一种生活

每个女生都应该拥有一件属于自己的手作物品。

在周末的下午,阳光懒洋洋地照进房间,落在桌面上,映在光影里,你一针一线地缝着这世界上独一无二的物品,送给自己或者朋友,这个过程令人享受且充满了幸福感。在这个工业化如流水线一样的年代,在每一件物品都印刻上了工厂的冰冷痕迹时,手作就显得尤为独特,它或许没有那么精致,但正是残存其中的手感痕迹,才使这些手作才尤为珍贵。

我们在写博客或电子邮件时,和在纸张上书写的感觉是完全不一样的,书写的笔迹、修改的痕迹,都清清楚楚地记录在上面,终于落笔时,带着墨香与纸香一起塞进信封,投进邮筒的心情和等待别人收到信件时的那份喜悦,无以言表。

这正如手作,每个慵懒的下午,阳光明媚,或者阴雨连绵,都是呆在家里练习手作的好时光,把自己的情感用针线缝进手作,送给自己或者心爱的人,想传达的浓浓爱意早已深藏其中,这是任何一家商店贩售的物品都无法比拟的。手作是一种态度,一种慢生活的态度。

用户评价

刚拿到这本书的时候,我以为它会是一本教我如何在大理做手工的指南,但读了几页之后,我发现它远远不止于此。它更像是一个情感的载体,承载了作者对大理的深深眷恋,以及对那些坚持手作精神的人们的敬意。我喜欢书中描绘的那种人与物、人与自然的和谐关系。比如,书中提到一位老木匠,他不是在“制造”家具,而是在与木头“对话”,在感受木头的纹理和生命力。这种境界,是我从未想过的。这本书让我明白了,手作并不仅仅是技能,更是一种生活态度,一种与世界连接的方式。它让我意识到,我们生活在一个充满“一次性”消耗的时代,而手作,则是一种对“永恒”的追求。它提醒我,放慢脚步,去发现生活中的小美好,去创造属于自己的独一无二。读完之后,我迫不及待地想去大理,去寻找那些让我心动的“手作”痕迹,去感受那种温暖而坚定的力量。

评分我一直认为,旅行的意义不在于看了多少风景,而在于遇见了多少人,经历了多少故事。这本书,恰恰捕捉到了旅行中最宝贵的“遇见”。它没有华丽的辞藻,没有夸张的描述,只是用一种非常朴实、真诚的笔触,描绘了在大理,那些关于手作的故事。我被书中人物的善良、质朴和对生活的热爱所深深打动。我看到一位年轻的陶艺师,如何在坚持传统工艺的同时,融入现代的创意,让古老的陶艺焕发新的生命力。我还读到,一位老奶奶,是如何用她灵巧的双手,为远方的亲人织出温暖的毛衣,每一个针脚里都饱含着浓浓的爱意。这些故事,没有惊天动地的情节,却有一种直抵人心的力量。它让我相信,即使在这个科技发达的时代,人与人之间的真诚连接,以及那些用心创造出来的美好,依然是最值得珍惜的。这本书,让我对大理,以及那些生活在那片土地上的人们,有了更深刻的认识和更深沉的喜爱。

评分一直以来,我对那些充满手工痕迹的东西有着莫名的情结。总觉得,机器生产出来的东西,再精美,也少了点灵魂。这本书,恰好满足了我对“灵魂”的渴望。它带领我走进了一个个大理的“手作世界”,看到了那些隐藏在古城角落里的工作室。我读到一位老奶奶,用一双布满皱纹的手,缝制出色彩斑斓的布鞋,每一针每一线都凝聚了岁月的沉淀和对家人的爱。我还了解到,一位年轻人,如何从零开始,用云南特有的植物,制作出天然的手染丝巾,那种对自然的敬畏和对色彩的理解,令人叹为观止。更让我动容的是,作者并没有把这些手艺人神化,而是真实地展现了他们在坚持传统、面对市场挑战时的不易。这种朴实而真诚的记录,让我更加敬佩这些“手艺人”。读完这本书,我感觉自己也染上了大理的慢节奏,心里那份浮躁似乎被一点点抚平。我开始思考,在快节奏的现代生活中,如何才能保留一份属于自己的“手作”精神,一份不随波逐流的坚持。

评分这次旅行,我本来只是想找个清净的地方发发呆,逃离一下城市的喧嚣。选了大理,纯粹是因为名字里带着那么点儿诗意,想着海风、苍山,应该能慰藉一下疲惫的心灵。然而,当我翻开这本书,一切都变得不一样了。它不是那种走马观花的攻略,也不是空洞的景点介绍,而是像一个老朋友,娓娓道来大理那些不为人知的故事。我看到了那些藏在巷陌深处的手工艺人,他们用双手塑造着时间,用匠心打磨着生活。那些细致入微的描绘,让我仿佛能闻到木头的清香,听到银饰碰撞的叮咚声,感受到羊毛毡柔软的触感。书中的每一个细节都充满了温度,那些平凡的物件,在作者的笔下焕发出了不一样的光彩。我甚至开始想象,自己也能在大理的某个角落,找到一份属于自己的手作,一份能承载记忆和情感的小物件。这本书不仅仅是关于大理,更是关于一种生活态度,一种慢下来,用心去感受生活的美好。它让我开始重新审视自己与物品的关系,不再追求速食的潮流,而是开始渴望那些有故事、有温度的陪伴。

评分我对历史文化类书籍一直情有独钟,但又不想读那些枯燥乏味的史料。这本书,完美地解决了我的“痛点”。它以一种非常生活化的方式,讲述了大理的手工艺传统如何在这片土地上生根发芽、代代相传。我了解到,很多看似普通的器物,背后都蕴含着丰富的历史文化信息,比如那些古老的银饰,上面刻着的图案,不仅仅是为了美观,更是承载着吉祥的寓意和民族的记忆。作者通过生动的笔触,将这些古老的手艺与大理的自然风光、人文风情巧妙地结合在一起,读起来一点也不觉得累,反而充满了探索的乐趣。我甚至觉得,这本书就像一把钥匙,打开了我认识大理的另一扇门。我不再是那个只知道大理有洱海、有古城的游客,而是开始对这片土地上的文化有了更深的理解和尊重。那些手工艺品,不再是简单的纪念品,而是变成了一个个活着的历史符号,让我更加珍惜这次“遇见”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有