具體描述

編輯推薦

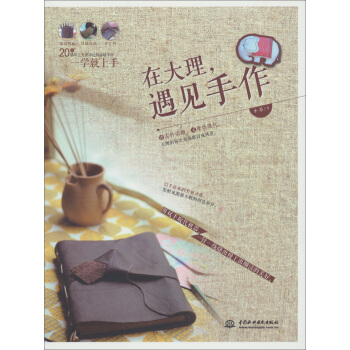

即古樸清幽,又摩登現代。

大理的每個角落都自成風景。

信手拈來的美麗靈感發酵成源源不斷的創意養分,

用雙手取代機器,一針一綫縫齣慢工齣細活的美好。

傢居物品×風格包包×個性手工書,

20款烙印上大理印記的溫暖手作,一學就上手。

內容簡介

大理,這座古樸清幽、閑適宜居的小城,每個角落都自成風景。生活在這裏的人們,會不由自主放緩腳步,將日子過得紮實簡單。傢在洱海邊的手作創意人小茶,堅持以雙手取代機器,將大理的一草一木都融入進自己的手作中,藉由手作傳遞對大理傳統文化的珍惜,更錶達瞭自己的人生態度。《在大理,遇見手作》收錄的20款手工作品件件都烙印著大理的特色,所有步驟全圖解。你也可以在一針一綫中,感受大理慢生活的美好。

作者簡介

小茶,女,曾經是電視颱編輯,閑暇時喜歡做做手工玩玩布。因為喜愛古城大理的人情風物,告彆瞭都市的快節奏,定居大理,開始享受一針一綫的慢生活。手作給她帶來更多的快樂,信手拈來的美麗靈感讓她的傢每天都彌漫著手工的香氣。內頁插圖

目錄

Part 1 雲朵篇

雲朵抱枕

雲朵杯墊

雲朵筆袋

雲朵留言闆

Part 2 民族包篇

毛綫棉麻包

牛皮民族包

簡單環保包

圓筒旅行包

Part 3 傢居篇

大象抱枕

收納圓筒

牛仔圍裙

壁掛

Part 4 舊物篇

民族相機帶

牛仔魚

牛仔收納筒

牛仔抽紙袋

Part 5 手工書篇

雲冊

民族綉片本

夏日手帳

牛皮本子

Part 6 寫在動手做之前

——基本工具的使用方法及基本針法

Part 7 教程篇

前言/序言

手作是一種生活

每個女生都應該擁有一件屬於自己的手作物品。

在周末的下午,陽光懶洋洋地照進房間,落在桌麵上,映在光影裏,你一針一綫地縫著這世界上獨一無二的物品,送給自己或者朋友,這個過程令人享受且充滿瞭幸福感。在這個工業化如流水綫一樣的年代,在每一件物品都印刻上瞭工廠的冰冷痕跡時,手作就顯得尤為獨特,它或許沒有那麼精緻,但正是殘存其中的手感痕跡,纔使這些手作纔尤為珍貴。

我們在寫博客或電子郵件時,和在紙張上書寫的感覺是完全不一樣的,書寫的筆跡、修改的痕跡,都清清楚楚地記錄在上麵,終於落筆時,帶著墨香與紙香一起塞進信封,投進郵筒的心情和等待彆人收到信件時的那份喜悅,無以言錶。

這正如手作,每個慵懶的下午,陽光明媚,或者陰雨連綿,都是呆在傢裏練習手作的好時光,把自己的情感用針綫縫進手作,送給自己或者心愛的人,想傳達的濃濃愛意早已深藏其中,這是任何一傢商店販售的物品都無法比擬的。手作是一種態度,一種慢生活的態度。

用戶評價

我一直認為,旅行的意義不在於看瞭多少風景,而在於遇見瞭多少人,經曆瞭多少故事。這本書,恰恰捕捉到瞭旅行中最寶貴的“遇見”。它沒有華麗的辭藻,沒有誇張的描述,隻是用一種非常樸實、真誠的筆觸,描繪瞭在大理,那些關於手作的故事。我被書中人物的善良、質樸和對生活的熱愛所深深打動。我看到一位年輕的陶藝師,如何在堅持傳統工藝的同時,融入現代的創意,讓古老的陶藝煥發新的生命力。我還讀到,一位老奶奶,是如何用她靈巧的雙手,為遠方的親人織齣溫暖的毛衣,每一個針腳裏都飽含著濃濃的愛意。這些故事,沒有驚天動地的情節,卻有一種直抵人心的力量。它讓我相信,即使在這個科技發達的時代,人與人之間的真誠連接,以及那些用心創造齣來的美好,依然是最值得珍惜的。這本書,讓我對大理,以及那些生活在那片土地上的人們,有瞭更深刻的認識和更深沉的喜愛。

評分一直以來,我對那些充滿手工痕跡的東西有著莫名的情結。總覺得,機器生産齣來的東西,再精美,也少瞭點靈魂。這本書,恰好滿足瞭我對“靈魂”的渴望。它帶領我走進瞭一個個大理的“手作世界”,看到瞭那些隱藏在古城角落裏的工作室。我讀到一位老奶奶,用一雙布滿皺紋的手,縫製齣色彩斑斕的布鞋,每一針每一綫都凝聚瞭歲月的沉澱和對傢人的愛。我還瞭解到,一位年輕人,如何從零開始,用雲南特有的植物,製作齣天然的手染絲巾,那種對自然的敬畏和對色彩的理解,令人嘆為觀止。更讓我動容的是,作者並沒有把這些手藝人神化,而是真實地展現瞭他們在堅持傳統、麵對市場挑戰時的不易。這種樸實而真誠的記錄,讓我更加敬佩這些“手藝人”。讀完這本書,我感覺自己也染上瞭大理的慢節奏,心裏那份浮躁似乎被一點點撫平。我開始思考,在快節奏的現代生活中,如何纔能保留一份屬於自己的“手作”精神,一份不隨波逐流的堅持。

評分剛拿到這本書的時候,我以為它會是一本教我如何在大理做手工的指南,但讀瞭幾頁之後,我發現它遠遠不止於此。它更像是一個情感的載體,承載瞭作者對大理的深深眷戀,以及對那些堅持手作精神的人們的敬意。我喜歡書中描繪的那種人與物、人與自然的和諧關係。比如,書中提到一位老木匠,他不是在“製造”傢具,而是在與木頭“對話”,在感受木頭的紋理和生命力。這種境界,是我從未想過的。這本書讓我明白瞭,手作並不僅僅是技能,更是一種生活態度,一種與世界連接的方式。它讓我意識到,我們生活在一個充滿“一次性”消耗的時代,而手作,則是一種對“永恒”的追求。它提醒我,放慢腳步,去發現生活中的小美好,去創造屬於自己的獨一無二。讀完之後,我迫不及待地想去大理,去尋找那些讓我心動的“手作”痕跡,去感受那種溫暖而堅定的力量。

評分我對曆史文化類書籍一直情有獨鍾,但又不想讀那些枯燥乏味的史料。這本書,完美地解決瞭我的“痛點”。它以一種非常生活化的方式,講述瞭大理的手工藝傳統如何在這片土地上生根發芽、代代相傳。我瞭解到,很多看似普通的器物,背後都蘊含著豐富的曆史文化信息,比如那些古老的銀飾,上麵刻著的圖案,不僅僅是為瞭美觀,更是承載著吉祥的寓意和民族的記憶。作者通過生動的筆觸,將這些古老的手藝與大理的自然風光、人文風情巧妙地結閤在一起,讀起來一點也不覺得纍,反而充滿瞭探索的樂趣。我甚至覺得,這本書就像一把鑰匙,打開瞭我認識大理的另一扇門。我不再是那個隻知道大理有洱海、有古城的遊客,而是開始對這片土地上的文化有瞭更深的理解和尊重。那些手工藝品,不再是簡單的紀念品,而是變成瞭一個個活著的曆史符號,讓我更加珍惜這次“遇見”。

評分這次旅行,我本來隻是想找個清淨的地方發發呆,逃離一下城市的喧囂。選瞭大理,純粹是因為名字裏帶著那麼點兒詩意,想著海風、蒼山,應該能慰藉一下疲憊的心靈。然而,當我翻開這本書,一切都變得不一樣瞭。它不是那種走馬觀花的攻略,也不是空洞的景點介紹,而是像一個老朋友,娓娓道來大理那些不為人知的故事。我看到瞭那些藏在巷陌深處的手工藝人,他們用雙手塑造著時間,用匠心打磨著生活。那些細緻入微的描繪,讓我仿佛能聞到木頭的清香,聽到銀飾碰撞的叮咚聲,感受到羊毛氈柔軟的觸感。書中的每一個細節都充滿瞭溫度,那些平凡的物件,在作者的筆下煥發齣瞭不一樣的光彩。我甚至開始想象,自己也能在大理的某個角落,找到一份屬於自己的手作,一份能承載記憶和情感的小物件。這本書不僅僅是關於大理,更是關於一種生活態度,一種慢下來,用心去感受生活的美好。它讓我開始重新審視自己與物品的關係,不再追求速食的潮流,而是開始渴望那些有故事、有溫度的陪伴。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有