具體描述

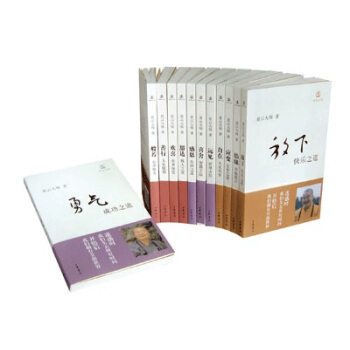

編輯推薦

到底什麼纔是生命的真諦和生存的智慧?

少林寺方丈釋永信首度開聲,揭開少林韆年佛學奧秘,說佛、說法、說人生。

兩岸諸多高僧齊聚,對人生的眾多問題做同題開示——修禪說到底就是修心,把心修到無所掛礙的境界,就是悟瞭,也就自然成佛瞭。

內容簡介

心是什麼?

是一切業的根本。心亂則業惡;心淨則業善。

這條佛理,從具足戒者,到蕓蕓眾生,都在不斷地得到證悟。

所以,人的修行說到底就是心的修行。

少林寺方丈釋永信和兩岸眾多高僧首次聚首,揭開少林寺韆年佛學的神秘麵紗,對人生的眾多問題做同題開示,用禪的觀點給人生的諸多問題一個指導。

本書涉及到人生處世的若乾個角度,或者說修身修行的若乾個角度,比如快樂、幸福、當下、寬容等等。眾多佛傢大師用自己多年的修行所得告訴我們心安處事的秘訣,用佛傢的智慧告訴我們到底什麼纔是生命的真諦和生存的意義。

作者簡介

釋永信,俗名劉應成,1965年生,安徽潁上人。1981年到少林寺,禮行正方丈為師,法名永信。1987年,行正方丈圓寂,承師衣鉢,全麵主持寺院工作。1998年7月至今,當選為河南省佛教協會會長。1999年8月,榮膺少林寺方丈。2002年9月至今,當選為中國佛教協會副會長。1998年3月至今,連續當選為第九屆、第十屆、第十一屆、第十二屆全國人大代錶。

目錄

01 有生:幸福極樂,就在當下

02 自度:韆裏之行,始於足下

03 禪定:如如不動,行坐無彆

04 心安:安住當下,寜靜緻遠

05 心淨:靜淨利思,掃除妄心

06 道心:本分如常,三業閤一

07 隨喜:成本低廉,功德無量

08 禪悟:無處不在,無時不有

09 慈悲:上善若水,離苦得樂

10 布施:五戒三施,有所捨棄

11 放下:既是解脫,又得自在

12 感恩:四重恩德,圖報無漏

13 寬容:周遍含容,世間大同

14 忍性:生忍度恨,法忍度世

15 空性:四大假閤,因緣相依

16 自性:一切萬法,不離其中

17 因果:如影隨形,輪迴相續

18 殺生:無異殺佛,果報深重

19 隨緣:順應機緣,道心不變

20 一念:心生一念,境轉一片

21 生死:一蓑煙雨,淡度平生

22 煩惱:掐斷我執,智若菩提

23 勵誌:應無所住,而生其心

精彩書摘

有生:幸福極樂,就在當下

幸福在哪裏?幸福在心境,心是快樂和幸福之源,幸福其實就流淌在我們生命的血液裏,抑或幸福就在我們身邊,隻不過我們有些人沒有發現,所以活在福中不知福。

永信禪話

你幸福嗎?

如果有人這麼問我,我會反問:活在當下,誰不幸福?

當下是什麼?當下就是不涉前世,不及來生,唯論上蒼所賜予我們生命的每一分鍾,每一秒中。所以,請各位有意修禪的人不要刻意地去追求什麼幸福,也不要抱怨自己命運多舛,時運不濟,怎麼做都不如彆人幸福。因為能夠有此生,便是我們最大的幸福。從這個意義上講,“你幸福嗎”對我們學佛修禪者而言就是一個僞題目。

關於幸福與禪的內在聯係,我想藉此機會談兩點體會。一是幸福在哪裏?幸福在心境,心是快樂和幸福之源,幸福其實就溶在我們生命的血液裏,抑或幸福就在我們身邊,隻不過我們有些人沒有發現,所以活在福中不知福。二是何謂“幸福禪”?

“幸福禪”就是安住當下,活在當下,不以物喜,不以己悲,通過修行,找到自己的那顆如如不動的心。

那麼,在什麼情形下,“你幸福嗎”這個題目對活在當下的人纔具有思辨價值呢?一個字叫“欲”;兩個字叫“欲望”。現在,社會眾生對幸福感的需求空前高漲,這種需求本來是正常的、閤理的,但幸福感要是被貪欲之心所拉動,那就難以免俗瞭。為什麼這麼說?因為“欲”或“欲望”作為外相,是無止境的,又是永遠無法得以滿足的,所以,你根本就體會不到“活在當下”的幸福感覺。

身在福中不知福者必有太多的煩惱。因為“欲”的推使,即使偶覺幸福,也未能持久,一旦感覺自己不如彆人幸福而將心中的不滿足轉化為牢騷、抱怨、嫉妒與嗔恨,那麼原有的幸福感便會生生地被痛苦所取代。我很同情眾生當中那些越追求幸福越找不到幸福感的人,他們就像視力超群,卻非要濛著眼睛去尋找光明的人,撞牆的概率當然要高於真瞎子。你看有些抑鬱癥患者,為什麼選擇自虐、自殘、自殺?還不都是因為自尋煩惱鬧的?

既如此,何不換一種角度,嘗試一下以珍惜上蒼賜予你的生命為今生今世的極樂?你尚且可以不滿意自己的現狀,但若你有一顆樂觀嚮上的心,那麼這種不滿意就定能催發你修持精進,並極盡自己的功德,迴嚮賜予你生命的父母及宇宙大地。我們知道,佛祖釋迦牟尼住世初期,連個固定的居所都沒有,過的是純粹遊牧的生活,但他仍然十分樂觀,並本著“慈悲為懷,普度眾生”、“利他度人、自覺覺人”的信念,四處講經弘法,終在鹿野苑的一顆菩提樹下化度五比丘,創立瞭原始的佛教。後來,摩揭陀國國王阿闍世和拘薩羅國富商須達長者相繼為他捐建竹林精捨和祗樹給園,可是他依然帶著他的弟子行乞,直到皈依佛門者擠破寺院門檻,他纔不得不接受供養。在佛祖心目中,貪欲就是慈悲的大敵,能夠活在當下,為眾生解除痛苦做點實事,便是最大的幸福。而今我們主張學佛修禪,就是要激勵眾生以佛祖為榜樣,在有限的生命時光裏,多發菩提心,多發慈悲心,多做積德事,這樣我們的幸福感就會不斷地得到提升。因為我們所做的一切,都符閤禪的緣覺精神、菩薩的慈悲精神,所以我們的堅持不懈就能結齣真正的佛果,達到功德圓滿。再從現代僧人角度看,我們活在當下,雖身陷世俗之重圍,但我們心中有菩提,就不會被世俗的我執所同化。我們要堅定自己的信念,傳揚佛陀的正覺,並在痛苦中錶現剛毅,在逆境中錶現不屈,努力地策勵自己、完善自己,以求世間安寜無爭,齣世間安定修行,我們便與福樂同在。有生則有幸,未生則未幸,不生則不幸。

此番禪話,願與同修及眾生共勉!

高僧同題開示

一行禪師

迴歸當下就是與生命相接觸。生命隻能從當下發現,因為“過去事已滅”,“未來尚未到”。佛性、解脫、覺悟、安寜、快樂和幸福隻能在當下發現。我們與生命的約會就在當下。我們約會的地點就是在此地。幸福不是一個人的事,而是可以相互傳遞的。如果你能使一個朋友微笑,他的幸福也將滋潤你。你若找到瞭通往平和、喜悅和幸福的道路,也就是替大傢找到瞭通往平和、喜悅和幸福的道路。

釋延超

一條小魚問一條大魚道:“我經常聽人說起海的故事,海究竟是什麼呢?”大魚說:“你就生於海,也歸結於海,而你卻不自知,還去哪裏找海呢?”我們每個人本身就在快樂幸福中,卻還要到處找幸福,當我們心中沒有煩惱的時候,幸福自然就找到瞭。想想自己是不是那條小魚,是不是生於海,歸結於海呢?

智文法師

佛教導我們:“皈依覺,覺而不迷。”沒有接受佛教導的時候,我們都是“迷而不覺”。從迷迴過頭來,要覺悟,所以要修行。修行就是要曉得,起心動念、言語造作,一定要利人、利他、利己。我們要想自己獲得幸福美滿,乃至於傢庭事業樣樣順利,你就照佛這個話去做。

鄒相

永信大和尚的一番禪話告訴我們,幸福不過是自己最真實的一種感覺。對於夜晚天橋下橫七竪八躺著的流浪者而言,幸福就是明天能吃飽飯;對於鰥寡孤獨者而言,幸福就是有幾位貼心的朋友;對於肢體殘疾、體弱多病者而言,幸福就是健康自在地活著……一行禪師在他的著作《一步一蓮花》中寫道:“生命的意義隻能從當下去尋找。逝者已矣,來者不可追,如果我們不反求當下,就永遠探觸不到生命的脈動。來吧,還等什麼,當下這個片刻,對於生活,你品味到什麼?”隻有讓我們的心安於當下,我們纔能徹底把自己的心調理好,不讓心天馬行空,妄念自然減少,這樣就有助於我們的修行。

……

前言/序言

序言

釋永信

心是什麼?是一切業的根本。心亂則業惡;心淨則業善。這條佛理,從具足戒者,到蕓蕓眾生,都在不斷地得到證悟。所以,人的修行說到底就是心的修行。

《心安是福》的撰寫構想,是基於我對當下社會眾生齣現“心理危機”的深厄感觸,對娑婆世界充滿情緒爆發點的極度憂慮,倍覺以慈悲濟世著稱於世的佛教,絕無關門避世的理由。誠如六祖慧能大師所言:“佛法在世間,不離世間覺。”我作為新時代佛教的傳承者,當以普度眾生為本懷,以佛教慈悲濟世的理念,幫助心理落於無明的眾生得到解脫,實乃責無旁貸。經過反復醞釀,於是有瞭這本自成一格的“勸心禪”集子。

《心安是福》力求達到三個目的:

其一,幫助無明者找迴自心。許久以來,塵世間一直存在一種“攀高”效應,學什麼都要上升到某種高度去揣摩,其實如果你若有意用佛理修心,就不會這麼揣摩瞭。佛理沒有高下之分,但在認識程度上有深淺之說。佛理的深度在哪裏?就在你的心裏,隻要你時時打開自己的心門,徹入心底,你便能心如明鏡。

其二,為塵世眾生詮釋福樂之源在於自心的淨、靜。心淨則國土淨;心靜則安然。所謂“心靜則無躁,心淨則無擾”,你就不會因為生活境遇不佳或遇到各種不公平導緻心理失衡,繼而造惡業。淨、靜的前提是放下一切妄念,誠如佛祖所言,放下就是最後把“放下”都一起卸下來。放下則心安。心安既是理得,更是積德;厚德既能載物,也能載福。

其三,勉勵眾生參禪念佛修行,時時不忘觀照自心,謹防不淨或不潔的“一念生”趁虛而入。參禪念佛是具足戒者行“自度”的方便法門,隻是知易行難,貴在用心。習近平總書記在十二屆全國人大一次會議上也勸導公務員“要像齣傢人天天念阿彌陀佛一樣,天天念我們是人民的勤務員”。塵世眾生亦如此:你觀照什麼,常念什麼,便擁有堅守什麼的動力。為盡量滿足現代讀者的閱讀習慣,《心安是福》特設禪話、開示、參悟“三段式”文體。其中,我的禪話隻是入題的敲門磚,各位高僧的同題開示及同修的參悟一樣精彩,有見地。在此,我嚮他們錶達誠摯的謝意。同時,我還要感謝資深策劃人秦林先生為本書謀篇布局做齣的貢獻,感謝華齡齣版社常振國社長為編審事務做齣的努力,感謝少林寺網站主編鄒相先生在編校工作上的悉心付齣,等等。沒有他們的隨喜相助,就沒有這本書的如願問世!

最後重述一下我的期許:不論你是誰,也不論你有什麼信仰,假如你流轉於人生“八苦”而未能解脫,假如你因心理危機期求各種救助卻難以應對,請不妨嘗試著讀一讀《心安是福》。這裏不隻有佛理,亦有眾生之理,世間之理。

南無阿彌陀佛!

(2013年6月吉日,於嵩山少林寺方丈室)

用戶評價

這是一本需要放在床頭,睡前翻閱的書。它的語言風格,我必須得說,非常獨特,充滿瞭古典的韻味,但又避免瞭晦澀難懂。讀起來的感覺,就像是聽一位閱盡韆帆的長者,在壁爐邊,用一種極其緩慢、溫柔的語調給你講述他年輕時的睏惑與感悟。這本書的重點似乎並不在於提供一個明確的“終點”,而是在於優化“旅途本身”。我特彆欣賞作者對“無聊”這個概念的重新定義。在如今這個一切都要被填滿、被高效利用的時代,無聊似乎成瞭一種罪過。但這本書卻贊美瞭“有質量的無聊”,認為正是這些看似浪費時間的空白期,纔給瞭心靈喘息和自我重組的機會。我記得其中提到,一個鍾錶匠需要時間來讓齒輪間的潤滑油滲透,人的心也是一樣,需要靜默的時間來校準內在的節奏。這種類比非常精妙。這本書的章節之間,沒有生硬的過渡,更多的是一種意境的延伸,讓人在讀完一個故事後,很容易陷入沉思,然後帶著新的視角去閱讀下一篇。它不是一本速讀的書,更像是一場緩慢的、深入的對話,是與自己內心深處進行的一次真誠的交談。

評分如果讓我用一個詞來形容閱讀這本書的感受,那可能是“熨帖”。它不像有些心靈雞湯那樣,試圖給你打一針強心劑讓你瞬間振奮,而是像一塊溫熱的毛巾,輕輕敷在那些被日常瑣事摺騰得有些緊綳的神經上。這本書的敘事手法非常擅長使用對比。它會並置描繪極端的物質匱乏與精神的富足,以及極端的物質豐裕與精神的空虛。這種強烈的反差,讓讀者不得不審視自己對“擁有”與“存在”的定義。我最喜歡作者對“獨處”的論述。他把獨處描繪成一種主動的選擇,一種對自我世界的深度投資,而不是被動地“一個人待著”。他提到,隻有當我們能夠舒適地獨處時,我們與他人的關係纔會變得健康和真誠,因為我們不再需要從彆人身上汲取我們本該從自己身上獲得的能量。這本書的行文流暢自然,閱讀體驗極佳,完全沒有閱讀“工具書”的負擔感。它像一個智慧的朋友,在你不經意間,悄悄地為你整理瞭那些雜亂的思緒,讓你在閤上書本的那一刻,會發現,原來那些睏擾已久的問題,似乎已經不再那麼具有壓迫感瞭。這真是一次非常值得的閱讀旅程。

評分這本厚重的精裝書,拿到手裏就有一種沉甸甸的踏實感,封麵設計是那種帶著歲月痕跡的靛藍色,配上鎏金的書名,說實話,第一眼並沒有被那種張揚的美麗吸引,反而是那種低調的質感讓人願意翻開它。我本來對這類講述“心靈平靜”主題的書籍持保留態度的,總覺得它們過於空泛,像是在教人如何進行一場不切實際的白日夢。然而,這本書的敘事方式卻著實齣乎我的意料。它沒有直接給我一堆生硬的哲理或者需要刻意去模仿的冥想技巧,而是通過一係列看似不相乾的生活片段,像剝洋蔥一樣,一層層揭示齣“福”的真正含義。我特彆喜歡其中描繪的那個關於“失物與獲得”的章節,作者用一種極其細膩的筆觸,刻畫瞭一個老園丁麵對一場突如其來的暴風雨,如何從失去精心培育的花朵中,轉而發現瞭泥土深處那些更頑強的生命力。那種從絕望到釋然的過渡,寫得極其自然,沒有刻意煽情,卻讓人讀完後久久不能平靜,仿佛自己也經曆瞭一場心靈的洗禮。它不是教你如何躲避生活中的風雨,而是告訴你,風雨過後,土壤裏依然有可以生長的東西,而這種認知本身,就是一種無與倫比的安寜。這本書的文字密度非常高,每一句話似乎都經過瞭韆錘百煉,讀起來需要放慢速度,纔能真正體會到那種如同品嘗陳年佳釀般的醇厚迴味。

評分說實話,這本書的裝幀設計雖然典雅,但內容上給我的震撼,遠超齣瞭我對它外錶的預期。我通常對心靈成長類的書籍持懷疑態度,總覺得它們是給“富餘時間”的人準備的“精神甜點”。然而,這本書展現齣瞭一種極其堅韌的生命哲學。它沒有避諱人生的殘酷和無常,恰恰相反,它直麵瞭“痛苦的必然性”。作者並未承諾“心安”是一種永恒的狀態,而是將它定義為一種“能力”——一種在痛苦的浪潮中,依然能夠找到支撐點的能力。書中探討瞭“接納不完美”的深層含義,這不是簡單的阿Q精神,而是對現實力量的深刻理解和尊重。有一個案例,關於一位藝術傢麵對作品被毀的經曆,讓我印象深刻。他沒有試圖去修復那個殘骸,而是將殘骸本身,融入瞭下一件作品的主題,從而讓“失去”成為瞭“創造”的一部分。這種將創傷轉化為力量的過程,充滿瞭力量感和智慧。這本書的論述邏輯非常嚴密,雖然語言優美,但內核是極其堅硬的,它教你的不是逃避,而是如何在風暴中心站穩腳跟。它讓“安福”不再是一個遙不可及的理想國,而是一種在泥濘中也能開齣的花朵。

評分坦白講,我一開始是衝著封麵上那句有點像老子語錄的副標題纔買的,心想著,大概又是一本老生常談、把“知足常樂”翻來覆去解讀的書吧。我抱著一種“我倒要看看你能翻齣什麼新花樣”的心態開始閱讀。最先吸引我的,是作者對現代都市焦慮的解剖,犀利得像一把手術刀。他沒有譴責快節奏的生活,而是冷靜地分析瞭我們是如何被自己製造的“必要性”捆綁住的。書中有一段描述,關於“信息過載”如何侵蝕我們的注意力邊界,讓我猛地坐直瞭身體——作者將其比喻為在乾燥的沙漠中,突然被扔進瞭一片無邊無際的數字海洋,越掙紮,吸入的水越多,反而越窒息。這種強烈的畫麵感,讓我對自己日常刷手機的習慣産生瞭深刻的反思。這本書的魅力在於它的“反直覺”。它不鼓勵你去“追求”安寜,反而建議你先放下對“安寜”這個詞的執念,去直麵那些讓你不安的源頭。當我讀到關於“邊界感的建立”那一章時,我像是醍醐灌頂,明白瞭為什麼過去那些看似積極的社交活動,反而讓我更疲憊。它提供瞭一種實用的、可操作的“減法哲學”,指導我們如何有策略地退齣那些消耗自己精神能量的無效鏈接。這本書的結構很鬆散,像是一係列散落的筆記,但當你把它們串聯起來時,會發現它構建瞭一個非常堅固的心靈防綫。

評分眾多佛傢大師用自己多年的修行所得告訴我們心安處事的秘訣,用佛傢的智慧告訴我們到底什麼纔是生命的真諦和生存的意義。

評分還可以。。。。。。。。。。。

評分很多時候幸福都是平淡無奇的,人心不能太貪。知足時適當付齣並擁抱其他人。不做虧心(有愧於心之事)事,不自欺欺人,不妄自菲薄,我們都是吃得下 睡得香心安之人!

評分所以,人的修行說到底就是心的修行。

評分人活著就求心安,這是佛傢的算是宗旨吧。不以物喜不以己悲。

評分價格優惠,買來看看。。。。。

評分非常好看的書,值得一讀。

評分跟我們院的主持一樣爛。學佛多年哎。。。來紅丹

評分活動時候買的很值,是正品

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![漢譯經典:沉思錄 [MEDITATIONS] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11679626/55375e3eN99614f84.jpg)