具体描述

编辑推荐

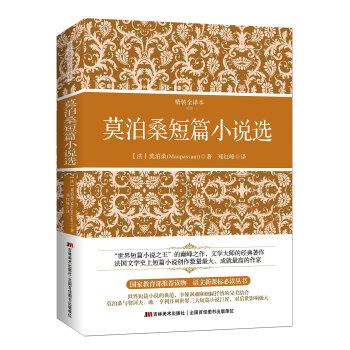

★“世界短篇小说之王”的佳作,文学大师的经典著作。法国文学史上短篇小说创作数量很大、成就很高的作家。

★莫泊桑的小说以其精湛的艺术技巧和行云流水般的自然文笔,以及纯粹的语言,成为展现法语魅力的典范之作,在法国乃至世界文学史上占据着很高的地位;他的作品被译成一百余种文字出版,至今畅销不衰。

★莫泊桑辛辣讽刺,善于捕捉生活,与契诃夫、欧·亨利并列世界三大短篇小说巨匠,被誉为“短篇小说之王”。

★本书全部从原文(原著语种)全文翻译,保持了世界文学名著的原貌,保证了经典的原汁原味。

从小阅读经典名著,并加以思考,对孩子的人格塑造有很大的好处。孩子通过这些不朽的文学作品而认识、感悟到的世界,对真善美、假恶丑的认识和理解,对人生哲理潜移默化的接受,比我们大人肤浅的说教要深刻、有效得多。

本套丛书主选了世界著名、具有代表性的35本名著,所选书目均与国家新课标同步,每一本都历经多次认真编校,历时2年6个月,每本书都参照原版翻译,未做删减,是全本足本。

【配备原版插图】

很多图书配备了国外原版插图,或绘制了精美的插图,图文并茂,让书本更生动有趣,孩子们兴趣盎然,增加阅读的趣味性。

【精装典藏】

全书采用国际流行大32开本,精装装帧,既适合阅读,又适合摆上书架,便于收藏。

【装帧精美环保】

丛书选用环保油墨印刷,内文选用高档、环保、不伤眼睛的本白胶版纸,高清印刷,封面选用昂贵漂亮的幻影特种纸,并采用烫金流沙工艺,美丽大方,带来美好的阅读享受。

内容简介

《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》为“世界短篇小说之王”、法国知名作家莫泊桑的短篇小说作品集,收入了莫泊桑的代表作品30篇,其中包括《项链》、《羊脂球》、《我的叔叔于勒》等经典名篇。这些小说已被翻译成各种文字,影响了一代又一代世界各地的读者,有的还被改编成戏剧、电影、电视剧和卡通片等。这是一个世界一流短篇小说家的盛宴,他们用不同的语言,不同的文笔,刻画了大批读者无法忘怀的经典形象,且影响了大批的后期作家,如海伦??凯勒,村上春树、余华等,大师齐聚。精美装帧,文学爱好者无法错过的阅读收藏馈赠的选择。

作者简介

居伊·德·莫泊桑(1850—1893),法国批判现实主义作家,与契诃夫和欧·亨利并列世界三大短篇小说巨匠,对后世产生极大影响。

他师从于福楼拜,擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片断,以小见大地概括出生活的真实。他的短篇小说侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾均有独到之处。

莫泊桑在文学史上的首要贡献,在于把短篇小说艺术提高到一个空前的水平。是法国文学史上短篇小说创作数量很大、成就很高的作家,是当之无愧的“短篇小说之王”。

精彩书评

★他是19世纪末法国文坛上卓越的天才。

——俄国作家、诗人 屠格涅夫

★他文思敏捷,成就卓著,不满足于单一的写作,充分享受人生的快乐。他的作品无限地丰富多彩,无不精彩绝妙,令人叹为观止。

——法国知名 作家左拉

★莫泊桑的语言雄劲、明晰、流畅,充满乡土气息,让我们爱不释手,他具有法国作家的三大优点:明晰、明晰、明晰。

——法国知名作家 法朗士

目录

一个诺曼底人皮埃罗

疯女人

晚 会

复仇者

恐 怖

第二十九床

魔 鬼

两个朋友

项 链

我的叔叔于勒

归 来

嫁 妆

火星人

魔 椅

春 天

舆 论

保罗的女人

西蒙的爸爸

一次野餐

一名农场女佣的故事

一家子

泰利埃妓馆

羊脂球

名家评论

莫泊桑生平和创作年表

精彩书摘

我们出了鲁昂城,驶上通往瑞米耶日的大道,轻便马车就飞驰起来,穿过一片片牧场,直到爬康特勒坡冈时,马儿才放慢了速度。眼前的景色,是这世间最为壮美的了。身后便是鲁昂城,林立的教堂和哥特式钟楼,建造精美,宛若象牙工艺品。对面则是圣瑟韦工厂区,矗立着无数烟囱,向天空喷射着烟云,与老城区无数神圣的钟楼遥相呼应。

这边,大教堂的箭顶,是人类建筑丰碑的制高点;那边,作为竞争对手,“霹雳”的“火泵”,几乎也高不可测,甚至比埃及最巨大的金字塔还要高出一米。

前面,流淌的塞纳河水波光粼粼,河中散布着岛屿。右岸白色的峭壁上覆盖着一片森林;左岸草场连着草场,一望无际,延展到远处,很远处,才被另一片森林阻断。

沿着宽阔大河的陡岸,停泊着一些大船。只见三艘巨型汽轮,鱼贯朝勒阿弗尔方向驶去。另有一组船队,首尾相连的一只三桅船、两只双桅纵帆船和一只双桅横帆船,由一艘吐着滚滚黑云的小拖轮牵曳着,逆流驶向鲁昂。

我的同伴是当地人,看也不看这片令人惊叹的景色,不过,他一直在微笑,似乎在窃笑。猛然间,他朗声说道:

“啊哈!等一下您就会看到一样特逗的东西,马蒂厄老爹的小礼拜堂。老兄啊,那才够味儿呢!”

我不免惊讶地看着他。他又说道:

“我要让您闻一闻诺曼底的一种气味,会留在您鼻孔里久久不散。马蒂厄老爹是全省最值得称道的诺曼底人,他那小教堂,也算这世间一个不大不小的奇观。关于这一点,我得先给您解释几句。”

马蒂厄老爹,人称“酒坛子”老爹,原是个退伍还乡的上士,他身上以精妙的比例,完美地结合了兵痞的调侃戏谑和诺曼底人的奸诈油滑。他回到家乡,依仗多方面的照拂,以及他本人不可思议的手段,当上了一座很灵验的小教堂的管理员。那座教堂受圣母的护佑,经常有前来求神膜拜的人,主要是那些怀了孕的少女。他还给教堂里显灵的神像取了个名字:“大肚子圣母”,而且对这位圣母也比较随便,总好说三道四,但是绝不敢失敬。他为他那“好心肠的童贞圣母”专门写了一篇祈祷文,还送去印刷出来。这篇杰作充满无意的嘲讽、诺曼底式的幽默风趣,冷嘲热讽中还掺进了对神的敬畏,对神秘的灵验所怀有的迷信的敬畏。他不大相信他这位保护神,不过出于谨慎,他还是相信一点点儿,从策略上考虑,他也得小心点侍候。

他这篇令人咋舌的祷文是这样开头的:

我们慈悲的童贞圣母玛利亚,本地以及整个大地未婚母亲天经地义的保护神,请您保护我这因一时疏忽而失足的女仆吧。

……

祷文是这样结尾的:

千万代我问候您的神圣丈夫,并代我向天父求情,让他赐给我一个类似您那夫君的好丈夫吧。

这篇祷文遭到本地神职人员的封杀,马蒂厄老爹就暗中出售,据说那些虔诚诵祷的女人,无不受益匪浅。

总而言之,他谈起仁慈的圣母,就像一名贴身仆人谈论他的主人——一位令人敬畏的王爷,抖出他熟知的主人的所有隐私。他也了解圣母的底细,跟朋友在一起时,几杯酒下肚,他就压低声音,当做一大堆笑话讲出来。

等一下,您亲自见识见识吧。

光靠圣母这位保护神,收入似乎根本不够他花的,于是,除了圣母这个主业之外,他又搞了点儿副业,做起圣徒像的生意。所有圣徒,几乎,或者尽在他的掌握之中。小教堂里摆不下了,他就将圣徒像放到柴房里,一有信徒前来请圣徒,他就立刻把圣徒像搬出来。这些小木雕像都是他亲手制作的,一副副模样滑稽极了。恰好有一年,有人来给他油漆房子,他就让人家顺手把圣徒像从头到脚全漆成了绿色。您也知道,圣徒都会治病,但是各有专长,绝不能搞混了,也不能弄错了。况且,他们都像蹩脚的演员那样,彼此嫉妒得要命。

那些老太婆怕拜错圣徒,常来请教马蒂厄。

“耳朵出毛病,请哪一位圣徒最灵?”

“当然是奥西姆圣徒最灵了,还有圣庞菲尔也不错。”

马蒂厄的乐子远不止这些。

他总有空闲时间,也就总喝酒,不过,他喝酒可是讲艺术的,诚心诚意,因而每天晚上都照例喝醉。他喝醉了,心里却明白,而且明白得很,每天都能记录下来醉酒的精确度。这是他的主要营生,教堂的差使倒排在第二位。

还有,他发明了——您听好,可得坐稳了——他发明了醉酒测量计。

测量仪器并不存在,但是,马蒂厄的观测,就跟数学家一样精确。

您能听见他反复这样说:

“从星期一起,我就超过了四十五度。”

或者这么讲:

“我处于五十二度至五十八度之间。”

再不然:

“我总有六十六度至七十度了。”

再不然:

“浑蛋,我本以为醉到五十度,现在发觉到了七十五度了!”

他一说一个准儿,从不出错。

他断定没有达到过一百度,不过他也承认,一超过九十度,他的观测就不准了,因此不能绝对相信他的话。

……

前言/序言

我们处于一个文学畸形的时代,处于最需要短篇小说,而又盛产长篇小说的时代。细想想,这种状态也由来已久。单拿外国文学为例,我国出版的长篇小说名著,当数以百计,而以短篇小说称得上大师级的作家,数来数去,还是那么几个,无非是莫泊桑、契诃夫、欧·亨利、茨威格等,再尽量往上加,也达不到两位数。

一个明显的事实是:写长篇小说的大家,在文学发达的国家,总是人才辈出,而创作短篇小说的圣手,无论在哪里都难得一见。

以19世纪法国文学为例,大师级长篇小说家,至少能列举出雨果、巴尔扎克、司汤达、大仲马、福楼拜、左拉。然而,短篇小说家大师级人物,只有“短篇之王”莫泊桑一人而已。

多不容易,一个世纪才出一个,还是在文学达到鼎盛的19世纪的法国。

到了小说成为文学创作主流的20世纪,这种状况并没有改观。在法国,小说越写越长,称长河小说,卓有成就者有普鲁斯特、罗曼·罗兰、杜·伽尔、杜阿梅尔、特洛亚等。但是,真正意义的短篇小说圣手,也只有被称为“短篇怪圣”的马塞尔·埃梅了。

究其原因,还不是创作长篇容易而短篇难,而在于长篇凭其篇幅能无限延长,图新求变就有巨大的空间;反之,短篇小说囿于篇幅短小,求变也没有用武之地,而且三变两变,往往变成中篇甚至长篇,丢了芝麻得了西瓜,何乐而不为呢?

这就是为什么,小说越写越长,长篇小说家越来越多,时而聚拢渐成声势,终成流派。况且,随着时代的发展和阅读品位的变化,长篇小说也逐渐取代诗歌,引领文学的潮流了。相比之下,优秀的短篇小说,往往是长篇小说大家的余墨。

这也就是为什么,短篇小说形成不了独自的流派,短篇小说家只有个人风格,而短篇小说圣手或者大师,只能天马行空,独来独往了。

说来也很有趣,“王”者,孤家寡人也。冠以“王”者,唯莫泊桑一人而已。他虽然也有《一生》、《漂亮朋友》等六部长篇,但只能冠其“短篇小说之王”,假使去掉“短篇”冠以“小说之王”,肯定早就被推翻了。世界文学史上那些长篇小说大师,个个都有王者风范,但谁也不敢称王,恐怕就是这个道理。有什么办法,怪只怪短篇小说苑中无老虎。

短篇小说,西文conte,本义就是短小的故事。莫泊桑写了三百多篇故事,无可争议地成为“故事大王”。

讲故事,讲俗人俗事,表现人生百态,这是人类有史以来最喜闻乐见的文学形式,也是世俗文学最鲜明的一个特点。莫泊桑的短篇小说就是体现这种文学传统的典范。

文如其人,其人如文,在莫泊桑身上表现得尤为明显。其文何文?正是市民百姓喜读乐看之文;其人何人?也正是市民意识最强的一个人。

在著名作家中,莫泊桑不仅是市民意识最强的,还是市民生活方式过得最滋润的。要知道,莫泊桑的父亲曾是银行职员,他本人也在海军当职员多年。父亲因婚外恋而夫妇离异,儿子干脆终身不娶,当了一辈子帅哥儿……他作品中的许多场景,正是自己的生活场景。

莫泊桑小说的故事背景,都是法国西北部的诺曼底地区,或者巴黎及其郊区。诺曼底是他童年和少年时期的故乡,而巴黎则是他供职和从事文学创作的地方,写这两个地区的风土人情和各色人物,他自然得心应手。

莫泊桑讲述的故事中的主人公,大多是小人物,有诺曼底狡猾的农民、慷慨的工匠、受欺凌的妓女和女佣、小职员、小店主、小市民,也有比市民还世俗的破落贵绅、富商、工厂主,以及野心勃勃的政客。例如《项链》中因爱慕虚荣而毁了一生的小市民;《羊脂球》中,有爱国骨气的妓女和软骨头的富商与乡绅,在敌人的淫威面前不同的表现;《第二十九床》堪称《羊脂球》的姊妹篇,通过一个法国姑娘的遭遇,着重讽刺了普法战争中法军的无能;《一家子》中为争取遗产而大打出手的一家人;《泰利埃妓馆》中去逛窑子而丑态百出的社会名流;《两个朋友》中宁死也不肯将通行口令告诉敌人的一对友人;《一个诺曼底人》、《皮埃罗》、《魔鬼》,以极滑稽的场面,勾画出诺曼底人悭吝的性格。

这些人物构成了法国社会的主体,他们身边发生的故事,便构成世俗社会的万象。这种万象的光怪陆离、色彩纷呈,在任何作家的作品中,都不如在莫泊桑的小说中展现得如此充分。到了19世纪下半叶,法国进入了空前的世俗社会,而这个时期的法国社会,在莫泊桑的笔下得到空前的描绘。

总之,市民生活的方方面面,在这三百篇故事中,几乎没有莫泊桑的笔触及不到的地方。他不但擅长讲日常生活中发生的故事,还臆构一些怪异的故事,以满足市民阶层的猎奇心理。例如《奥尔拉》,就是以日记体记述了许多怪异现象,让人感到命运受物体的某种超自然力量的控制。《恐怖》虽然取材于现实,但是也相当怪异,同他许多别的故事一样,反映人在生活中失控的一面。

莫泊桑一开始写作,似乎就给自己定了基调,并且一直遵循:每篇作品都要写成生动有趣的故事,写成纯而又纯的故事。他不同于雨果、巴尔扎克、司汤达,也不同于福楼拜、左拉等名家,讲故事就是讲故事,既不是为了表现某个主题,也不借题发挥,长篇大论。他总是带着市民意识和平常心,每次写作都保持这种状态。尤其值得一提的是,在他仅仅十年(1880—1890)的创作生涯中,无论创作思想还是创作风格,他都应该是变化最小的作家。他就好比一位技艺纯熟的工匠,制造出“众生相”的一个个精品。

以三百篇故事而称王,可见这些故事的分量,许多篇目如《羊脂球》、《西蒙的爸爸》、《项链》、《两个朋友》等,都已成为世界名篇。莫泊桑的短篇小说,是自自然然地讲故事的典范,也是以世俗故事登上经典殿堂的典范。

这里不得不重复评论家们盛赞莫泊桑的话:

盛赞他是讲故事的高手,每部作品完全围绕着所讲的故事而剪裁,精心追求故事本身的喜剧性或悲剧性效果。《我的叔叔于勒》读来令人心酸,行文起伏跌宕,忽喜忽悲,家人对于勒的态度也忽爱忽憎;其喜尤显其悲,其爱更增其恨。亲情已如此,人生冷暖便不言而喻。《归来》更是纯粹的人生命运的故事,作者手法之高妙,喜剧性和悲剧性完全融为一体,直到故事戛然而止,读者也难断言其喜其悲。《火星人》和《魔椅》两篇,可以说是超现实主义故事,在以写实主义为主旋律的莫泊桑短篇小说中,这两篇该算是另类。然而超现实也可能像周期性的彗星,成为封闭的弧线,总要周期性地回到现实这个点上。喜也人生,悲也人生,莫泊桑的故事,就是在讲人生。有些故事似乎没有主题,其实脱离不开人生这个大主题。

盛赞他具有双重视觉,观察人情世态细致而深刻,能从日常小事和人的寻常行为中,看出人生哲理和事物的法则。莫泊桑叙事语气生动风趣,善于烘托气氛,制造戏剧效果,放得那么开,正因为有人生哲理和事物法则的底蕴,而这种底蕴,总是到故事的最后才揭示或暗示出来,令人拍案叫绝,这便是作者的高超艺术。例如精品杰作《项链》,女主人公为赔偿一串丢失的钻石项链,赔进去了整个青春年华,十年后再见到女友,正为保住自己的人格而洋洋得意时,女友却坦言那是一串假项链。轻声一语,不啻一声霹雳。人生命运的轻重得失,就蕴涵在这个简单的故事中。

还盛赞他是法兰西语言大师。他的小说语言清新自然,生动流畅,堪称法语的典范。借著名作家法朗士的话说:他(莫泊桑)的语言雄劲、明晰、流畅,充满乡土气息,让我们爱不释手,他具有法国作家的三大优点:明晰、明晰、明晰。

就连最看重创新的安德烈·纪德,也难得给莫泊桑以这样的定位:“不失为一个卓越超群、完美无缺的文学巨匠。”

居伊·德·莫泊桑(1850—1893)一生短暂,却留下大量至今还拥有广大读者的作品。三百篇故事,在世界短篇小说名苑中,更是争奇斗妍,雅俗共赏。在生活节奏加快、最需要短篇的今天,我们越发感到,莫泊桑是无可替代的。

2006年8月8日

于北京花园村

用户评价

初次拿到这本《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》,它的外观就传递出一种“正统”与“厚重”的信号,让我对接下来的阅读体验充满了信心。在过去,接触莫泊桑的作品,总是断断续续,或者因为篇幅原因,或者因为译本的局限。但这次,“全译本”和“精装”的组合,无疑打消了我所有的疑虑。我希望这本集子能够囊括莫泊桑短篇创作的各个时期、各个主题的代表作,让我能够系统地、全面地梳理这位大师的创作脉络。我想象着,在其中能够找到那些他早期充满浪漫主义色彩的作品,也能看到他后期对社会现实更加深刻的批判。那些关于乡村生活、海边渔民、城市小人物的悲欢离合,那些关于爱情、婚姻、金钱、欲望的复杂纠葛,都将在同一个封面之下,汇聚成一股强大的文学洪流,冲击我的心灵。精装的质感,更让我愿意将它摆在书架的显眼位置,时不时地取出来细细品读,仿佛在与一位老朋友进行一场深入的、不受打扰的对话。这不仅仅是一次阅读,更像是一次完整的朝圣,是对莫泊桑文学世界的一次全面而深入的致敬。

评分初次翻开这本《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》,我便被那沉甸甸的质感和雅致的装帧深深吸引。然而,真正让我沉浸其中的,是扉页上那句“全译本”的承诺。在当今这个快节奏的时代,能够拥有一本完整呈现作者原貌的译本,实属不易。我一直对莫泊桑笔下那些描绘人性幽微处的故事情有独钟,但过往阅读的版本,总觉得意犹未尽,似乎总有那么一层纱遮蔽了原作者的锋芒。这次,我期待着通过这本精装全译本,能够更深入地、更原汁原味地体味莫泊桑那些如同一面面镜子般,映照出人情冷暖、世态炎凉的短篇杰作。书中那些细腻的情感刻画,那些直击人心的社会批判,那些在平凡生活中蕴藏着的深刻哲理,都将在这无删减的版本中得到最淋漓尽致的展现。我迫不及待地想再次重温《羊脂球》中的那种既辛辣又充满同情的力量,想再次感受《我的叔叔于勒》里那种赤裸裸的金钱至上和人情淡漠,更想去探索那些我尚未完全领略到的,潜藏在字里行间更深层的寓意。这不仅仅是一本书,更是通往莫泊桑内心世界的一扇坚实的大门,一扇被精心打磨,让我能够毫不犹豫推开的大门。

评分我抱着一种“寻宝”的心态来审视这本《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》。长久以来,莫泊桑在我心中都是一个充满神秘感的名字,他的故事如同散落在民间却又闪耀着独特光芒的珍宝,等待着被发掘。而“全译本”的字样,让我坚信这并非简单的拾遗补缺,而是要将那些被遗忘或被忽视的角落,一并呈现于眼前。我特别好奇那些在市面上较少见的短篇,它们是否同样蕴含着莫泊桑标志性的洞察力和艺术魅力?是否会有一些故事,如同隐藏在泥土下的宝石,一旦被挖掘出来,便能发出耀眼的光芒?精装的设计,也让我觉得这本书本身就具有收藏的价值,它不仅仅是阅读的工具,更是一件能够伴随我多年的艺术品。我期待着在其中发现那些令人拍案叫绝的细节,那些让人会心一笑的幽默,以及那些直刺人心的悲怆。这本书,就像一个精心布置的宝箱,我迫不及待地想用钥匙(我的阅读热情)去打开它,去发掘其中埋藏的,属于莫泊桑的无价之宝,去完成一次真正意义上的,对于这位文学巨匠的全面探索。

评分我对这本《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》的期待,更多地集中在“精装”所带来的仪式感和“全译本”所承诺的深度体验上。在当今电子阅读盛行的时代,一本纸质精装书,本身就带着一种独特的价值和温度。我喜欢翻阅厚重书页时指尖传来的质感,喜欢它沉甸甸地握在手中带来的安全感。而“全译本”则是我对莫泊桑作品最根本的尊重。他的文字,如同锋利的刀刃,精准地剖析着人性的弱点和社会的弊端,任何的删减都可能削弱其力量,甚至扭曲其原意。我希望在这本译本中,能够读到那些更加生动、更加犀利的对话,能够体会到那些更加细腻、更加复杂的情感描写,能够更深刻地理解莫泊桑对人生的悲观与乐观交织的独特视角。我想象着,在宁静的夜晚,点上一盏昏黄的灯,泡上一杯热茶,缓缓翻开这本书,莫泊桑笔下的人物便一个个鲜活地跳跃出来,他们或喜或悲,或狡黠或纯真,在我的脑海中上演着一幕幕精彩绝伦的人生剧目。这本书,对我而言,不仅仅是阅读,更是一种与伟大灵魂对话的体验,一次对生命本质的探寻。

评分这本《莫泊桑短篇小说选(精装全译本)》给我的第一感觉,是它不仅仅是一部文学作品的集结,更是一次沉浸式的历史体验。莫泊桑所处的时代,正是法国社会变革风起云涌的时期,他的笔下,既有乡村的质朴纯真,也有城市的繁华喧嚣,更有战争的残酷与动荡。我期望通过这本全译本,能够更清晰地感受到那个时代特有的气息,那些不同阶层人物的命运轨迹,以及在时代洪流中,个体渺小而又顽强的生存状态。那些简朴的农妇,那些精明的商人,那些沉沦于欲望的贵族,他们都在莫泊桑的故事里活了过来。我希望在这本译本中,能够捕捉到更多细微的时代印记,比如当时人们的生活习惯、语言的特点、甚至是一些被历史尘埃掩埋的社会习俗,都能通过文字的再现,鲜活地呈现在我的眼前。精装的全译本,意味着每一个细节都可能被完整地呈现,那些在删节版中被忽略的背景铺垫,那些在简化版中被模糊的人物动机,都可能在这本译本中得到详尽的阐释。我将带着对那个时代的浓厚兴趣,去探索莫泊桑笔下一个个鲜活而又充满时代烙印的故事,去感受他如何用文字勾勒出一幅幅波澜壮阔的社会画卷。

评分还不错吧。孩子很喜欢。

评分竹本无心,却节外生枝;藕虽有孔,出淤泥而心不染。人生如梦,梦却不随人愿。每个人都有自己的难题要解,一些人,想留,留不住;一些事,想躲,躲不开。生活中,理解你的,许多时候,都能给你支持;误解你的,好多时候,还会对你质疑。有些路,已不想走,因为尽头没有等待;有些人,已不必见,因为谋面只能伤怀。有些旅途,只适合一个人的孤独;有些风景,能治愈一颗心的憔悴。路不在于走多久,只有经历过才能慢慢地静默与成熟。都说人生如戏,戏可以重来,人生却难再续.....

评分简单大气有内涵,扩充下知识面

评分看了目录,很想看,这次京东活动超级给力,*元10本。很多书标价都三四十,更有甚者一百四五。均价一律*

评分挺好的,不过我以为很厚的,没想到有点薄去,有点小失望?

评分满六十元减二十五。为凑齐这个版本的三部曲而买。

评分罗兰唯有真实的苦难,才能驱除罗曼蒂克的幻想苦难,唯有看到克服苦难的壮烈悲剧,才能帮助我们担受残酷的命运,唯有抱着我不入地狱谁入地狱的精神,才能挽救一个萎靡自私的民族。

评分一大批的书,批量评价可以吗

评分相当精美,内容丰富,知识无限,深邃久远,源远流长,品质无双,京东快递,名不虚传!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有