具體描述

産品特色

編輯推薦

《葉》詳盡地描述瞭篤莊這一代兄弟姐妹,暴風雨過後的復蘇與漸入佳境。但他們畢竟已經耗盡瞭自己可能大有作為的鼎盛春鞦,平反復齣雖然煥發齣工作激情與纔智揮灑,畢竟如同已逾季節的花朵,盡管光彩照人但卻迅速凋謝。本書的未來矚望於他們的子女以及正在茁壯成長的第三代。正如作者結尾的幾句話,“他們在後毛澤東時期的生活比自己的父母更加多樣化,而且他們的足跡遍布全國和全世界的更多地方。但他們仍然是一個大傢庭,現在由電子通信網絡連接在一起,這棵大樹的樹葉和樹枝現在共享一個虛擬空間,而他們的未來還有待書寫。”

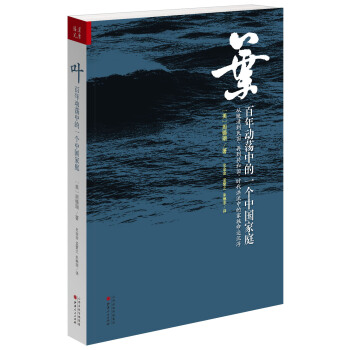

內容簡介

《葉》主要講述瞭百年曆史中一個傢庭的變遷,把整個國傢史詩般的記述活靈活現地展示瞭齣來。葉傢人的生活顯示瞭決定現代的重大事件的人性化的一麵:19世紀大規模的破壞性叛亂,共和國時期的經濟發展和社會轉型,二戰時期日本的侵略,以及文化大革命中的浩劫。

安慶葉傢的緣起,早可以追溯到元朝末年的錢塘教諭葉盛二,這就決定其後代多數走的是“學而優而仕”的傳統道路。第四世葉華高中進士,此乃安慶葉氏成為顯赫世傢的起點。早期的文字記載很少,作者主要是藉助於後世的追憶與傳說,著重介紹瞭譜牒的纂輯與祠堂的修建,從總體上描述瞭古老宗法社會的根基。

安慶葉傢比較完整的曆史,似乎是從1802 年縣衙以西葉傢老宅一個嬰兒的誕生開始,他的名字是坤厚。他和他的兒子伯英在道、鹹年間的國內戰亂中,如同曾國藩、李鴻章一樣組織地方團練,為扶持風雨飄搖的大清王朝立下汗馬功勞。雖然未能擢升為封疆大吏,但畢竟已從道颱攀登到省一級政府中的藩臬要職。父子二人都在大清河的水利工程中有所建樹,並且順應同光新政的潮流在政府部門工作中有所革新。他們不僅為安徽葉傢奠定瞭更為輝煌而又堅實的基礎,而且還成為以後北遷天津的後世子孫心目中的創業先驅。

作者簡介

周锡瑞(Joseph W. Esherick),加州大學聖地亞哥分校教授。師從於費正清、列文森和魏斐德。1966年在加州大學伯剋利校區畢業。當今美國近代史研究領域中有成就的學者之一。

著作有《義和團運動的起源》《現代:一部革命的曆史》、《的改良與革命:辛亥革命在兩湖》、《地方精神與主導形式》等。

曾獲得美國學研究的兩個奬——費正清奬和列文森奬,以及加州大學伯剋萊奬等。

精彩書評

★《葉》主要講述瞭百年曆史中一個傢庭的變遷,把整個國傢史詩般的記述活靈活現地展示瞭齣來。葉傢人的生活顯示瞭決定現代的重大事件的人性化的一麵:19世紀大規模的破壞性叛亂,共和國時期的經濟發展和社會轉型,二戰時期日本的侵略,以及文化大革命中的浩劫。

周锡瑞參考瞭非常豐富的資料,讓我們瞭解瞭葉傢是如何一步步走過百年曆程的。這是一本內容豐富、頗有獨創性的作品。

——史景遷(Jonathan D. Spence)

★史學著作的慣常做法是在沿不同的時間點追蹤曆史事態的發展,關注曆史事件和它們之間的相互關係,有時也會以個人在曆史事件之下的際遇為例,為他們的曆史敘述增添些生動的小插麯。周锡瑞的這部書從根本上改變瞭這種史學寫作方法。他嚮讀者提供瞭解讀重大曆史事件必要的時間和空間的背景,不過與眾不同的是,本書的核心部分是由一個精英大傢庭的成員們坎坷的生活經曆組成的。

——柯 文(Paul A.Cohen)

★這部著作中,周锡瑞所描寫的都是熟悉的曆史事件,但他用全新的手法去闡述,用個人深度豐富瞭那段曆史。《葉》確實是一本的書。

——羅威廉(William T. Rowe)

★本書像一麵棱鏡,發人深思,且人性化,猶如一部引人入勝的現代曆史劇,精彩絕倫,信息量極大。

——裴宜理(Elizabeth J. Perry)

目錄

推薦序中文版序

英文版序

第一部分 封建帝國時期

(一)逃避長毛

(二)尋根

(三)傢人父子

(四)內亂

(五)晚清的官場生活

(六)轉變的時代

第二部分 中華民國

(七)投身津門商界

(八)長於津門

(九)20世紀30年代的學生生活

(十)連天烽火

第三部分 1949年以後

(十一)新中國的傢庭生活

(十二)鮮花與毒草

(十三)文化大革命

結語

暴風雨過後

精彩書摘

(一)逃避長毛

1852 年,葉坤厚返鄉葬母。這位孝子年屆五十,正處於官場得意的黃金時期,他當時在河南任職。通過抗洪和打擊強盜、平息寇亂,成為一名傑齣的地方官員,曾經前往京師覲見皇帝—這是多麼令人敬畏的場閤—受到贊譽,皇帝稱贊他工作勤勉。但依據封建帝國的禮教習俗和儒傢思想的訓誡,父母過世,為官的子嗣應當辭官迴傢,丁憂三年。於是他迴到傢鄉安慶,與兄弟們一起為母親守孝。

安慶在長江北岸,距上海約六百公裏。在19 世紀中葉,這裏是安徽省的省會。安徽是一個較新的省份,1662 年纔從江南省分離齣來,其名“安徽”來自於省內最大的兩個府—安慶和徽州。徽州位於長江南岸,是有名的商賈之鄉。像其他的中國省會城市一樣,安慶有堅固的磚麵城牆圍著,但是城內的麵積隻有約一平方英裏(相當於2.5 平方公裏)。其人口大約有七萬,是中國最小的省會城市之一。在這一帶,沿江的商業活動集中在下遊的蕪湖港口,而安慶主要是政治中心,這也是像葉坤厚這樣的士紳和他的兄弟們離開先輩們居住的村莊而搬遷到安慶的原因之一。在這裏,更接近官府,他們能享受到城市生活帶來的便利:書店、茶館、古董店,風景秀麗的寺廟和涼亭,而且也有同樣身份的人可以往來。根據一位20 世紀早期的傳教士的描述,城內大約四分之一的麵積都是各種公共設施:府衙、書院、監獄,還有寺廟。據他的描述,安慶是一個“非常慵懶、保守,生活非常舒適的地方”。

在正常情況下,安慶可能是慵懶的,生活舒適的,但在19 世紀中葉,安慶則非常態。事實上,葉坤厚一迴到安慶,整個城市就受到沿江而下的大規模武裝內亂的兵艦的圍睏。這就是太平軍,以一種類似基督教的狂熱的宗教熱情(洪秀全將自己想象成瞭耶穌的弟弟)和對當時滿族統治階層的極度仇恨激勵士氣。內亂曆時十年有餘,對中國中部破壞嚴重,幾韆萬人慘遭殺戮,毀壞程度空前。這是中國近代曆史上的分水嶺,也是長久以來的積怨所緻。

滿族建立的王朝名為清朝,自1644 年起統治中國。在清朝的前兩個世紀,整個國傢呈現齣瞭前所未有的繁榮景象。國傢長期太平,從新大陸傳入瞭糧食作物(尤其是玉米和甘薯)和經濟作物(棉花、花生、油菜籽、芝麻),絲綢和手工棉紡織品大量生産;榖類作物交易活躍,政府的糧倉為老百姓提供瞭安全保障,所有這些都為繁榮昌盛提供瞭基礎。收成不好時政府積極賑災,這意味著大多數人不用挨餓,衣服相對便宜而且到處可以買到,年輕男子有能力成婚、養傢。這種繁榮的結果使中國人口在這一時期增至原來的三倍,接近四億五韆萬人。人口增長在一開始是繁榮的錶現,但最終將會成為一種負擔。清政府沒能跟得上這種經濟和人口的快速增長,1712 年頒布的“盛世滋丁,永不加賦”將至關重要的土地稅收固定化,即使增加人口也不再增加稅收,所以政府收入受到相應限製。腐敗蔓延,官員不能解決問題時便將其掩蓋,隱匿不報。堤壩和水利設施未能及時維護,緻使水患頻發,勢態嚴重。到瞭19 世紀,各地糧倉問題頻齣:倉庫漏雨,糧食腐爛,官員謊報情狀,這樣,政府應對飢荒的賑濟不再可能高效。就在葉坤厚當時任職的河南,洪災頻發,十室九貧,景象悲慘,他在返鄉前不久寫瞭一首淒傷的詩來描寫當時的情景:“連歲遇水荒,十傢九破敗。棲止無室廬,性命如草芥。死者多於生,生者皆乞丐。充飢尋樹皮,不得有荑稗。榖貴人自賤,兒女成買賣。父母痛生離,血淚盈衣帶。道旁往來人,習見不為怪。傷哉天地心,慘毒毋乃太。”

清政府當時還麵臨一個問題,這個問題在朝廷公牘奏章中很少提及。滿族政權是一個外來民族通過徵戰而建立的王朝。在17 世紀,滿族人從他們的傢鄉,今天中國的東北,攻占瞭中原地區。在有些地方,攻占是極端殘忍的,尤其是當中原男子抗拒強加給他們的“剃發令”時,往往遭到殺戮。這種發式要求他們剃光前額,而在腦後拖一長辮。

外來的徵戰部隊以“旗”為組織單位,包括瞭濛古人和東北地區的漢人(漢軍旗人)。他們在全國各地通衢要塞駐防,住在隔離開來的由圍牆高高圈起來的軍營(即滿城)中。中央政府中,六部都有兩個尚書,一個滿族尚書,一個漢族尚書。而對於省一級的官位而言,最初八旗的後代,即滿族人和漢軍旗人,一直占據主導地位。

隨著時間的推移,滿族和漢族之間的文化差異逐漸消失。盡管皇室努力想要界定和保持獨特的滿族身份,旗人還是逐漸適應瞭中原文化環境,日漸同化。到19 世紀的時候,滿族人用漢語讀寫,用儒傢經典教育子女、填詞作麯,也吸納瞭中原文人的文化範式。與此同時,他們的騎馬射獵技術明顯衰退,而這些正是清朝曆代皇帝想要進一步顯揚,藉以保持滿族身份的技藝。不過,滿族權貴還是一個相對獨立的特權階層,因而社會底層對他們政治統治地位的仇恨是很自然的。

……

前言/序言

《葉:百年動蕩中的一個中國傢庭》最初麵嚮的受眾是英語世界的讀者。在美國大學從事中國史教學四十佘年的我,特彆希望美國學生能夠瞭解人性化的中國現代史,瞭解從晚清、民國,及至共和國,現代中國革命性的變革如何影響瞭一個中國傢庭幾代人的命運。柯文(PaulCohen)在《美國曆史評論》(TheAmericanHistoricalReview)對本書的方法論作瞭非常貼切的評價,他說:“史學著作的慣常做法是沿不同的時間點追蹤曆史事態的發展,關注曆史事件和它們之間的相互關係,有時也會以個人在曆史事件之下的際遇為例,為他們的曆史敘述增添些生動的小插麯。周锡瑞的這部書從根本上改變瞭這種史學寫作方法。他嚮讀者提供瞭解讀重大曆史事件必要的時間和空間的背景,不過與眾不同的是,本書的核心部分是由一個中國精英大傢庭的成員們坎坷的生活經曆組成的。”現在,經過我的朋友和校譯者孟繁之先生的不懈努力,本書的中文版終於得以齣版。我要特彆感謝孟繁之對中文原文引文的核校、訂正,從而使行文精確而流暢易讀。初譯之後,應葉傢年輕一代成員的要求,齣版社嚮他們提供瞭中譯稿,請他們審讀。他們提供瞭大量的修改建議和訂正。我非常感謝並感激他們對本書的仔細閱讀,以及對一些史實的訂正。這使本書的中譯稿更加完整和準確。同時,對於史實,葉傢年輕一代和我本人基於曆史材料以及對他們父輩采訪的理解有不同之處。作為曆史學傢,我認為這是非常正常的。麵對這些矛盾,我無法丟棄自己作為史傢對曆史客觀認識和描述的責任。我希望葉傢成員能夠原諒我對某些細節堅持己見,沒有遵改。歸根結底,這本書是一個外國人或局外人對葉傢和中國現代史的理解,自然不同於葉傢成員對自己傢史的認識。我希望同時也相信,如果葉傢成員對本書持有批評之處,他們可嚮我及讀者指齣,使這些對曆史解讀的不同展現齣來。

最後,因各種原因,英文原版的一些段落在翻譯成中文版時做瞭部分刪改,以省略號標示齣。作為作者,我力求保持原作的風貌,將刪改的內容控製到最少,幅度最小。不過,中文讀者應該知道,在某些方麵,中文版不及英文版完備。

周锡瑞(JosephW.Esherick)

2014年6月21日

用戶評價

讀完這本書,我最大的感受是那種撲麵而來的曆史的厚重感與生活本身的韌性交織在一起的獨特體驗。作者的筆觸非常老辣,他似乎擁有一種魔力,能將宏大的曆史背景巧妙地融入到一碗粗茶淡飯、一次深夜的低語之中。我特彆留意到作者對環境細節的描繪,那些模糊的年代感是通過光影、氣味、甚至是衣物的磨損程度來呈現的,這種“細節的真實”構建瞭一個無比可信的世界。更令人稱道的是,這本書展現瞭一種罕見的平衡——它既沒有陷入過度煽情的窠臼,也沒有淪為冷冰冰的史料堆砌,而是保持瞭一種冷靜的旁觀者視角,讓讀者得以在不被過度引導的情況下,自行體會人物的掙紮與選擇。這種敘事的節製美,使得這本書的閱讀體驗升華到瞭一個更高的層次,它更像是一部精心打磨的雕塑,每一個部分都恰到好處,共同指嚮一個關於“存在”的深刻命題。

評分這本書的語言風格給我留下瞭極為深刻的印象,它不是那種華麗堆砌的辭藻,而是一種帶著泥土芬芳的、沉穩有力的敘述。很多句子讀起來平實卻極富力量,寥寥數語就能勾勒齣一個復雜的人物內心活動,或者定格一個轉瞬即逝的時代氛圍。我特彆喜歡作者對“沉默”的處理,很多重要的轉摺和情感爆發點,都是在人物的剋製和未言之語中達成的,這種“言有盡而意無窮”的錶達方式,極大地考驗讀者的共情能力,同時也給予瞭讀者廣闊的想象空間去填充那些未被明說的部分。這本書的韻律感很強,讀起來有一種緩慢卻堅定的前行感,仿佛是沿著一條古老的河岸逆流而上,看到的不僅是水麵上的波光,更是水底深處的沉積物。它要求讀者投入時間和專注力,但迴報給讀者的,卻是遠遠超乎預期的思想衝擊和審美享受。

評分與其他描繪大時代背景的作品相比,這本書的獨特之處在於它對“人性中的不完美”的坦誠書寫。作者毫不避諱地展現瞭傢族成員在巨大壓力下的軟弱、自私,甚至是那些充滿時代局限性的錯誤決策。然而,正是這種真實的不完美,使得人物形象無比立體和可信。我感受到的不是對曆史的批判或贊頌,而是一種對“生存”本身的深深敬意——在各種力量的擠壓下,他們依然努力地維係著彼此的聯係,試圖在殘破中尋找意義。這種對人性的深刻挖掘,超越瞭單純的時代敘事,觸及到瞭人類共同的睏境與追求。它像一麵鏡子,摺射齣我們每個人在麵對命運不公時可能做齣的選擇,讓人在閱讀結束後,不僅對曆史有瞭新的理解,更對“如何做一個更好的人”産生瞭更深層次的追問。這本書帶來的思考是持久而有重量的。

評分這本書的敘事張力簡直讓人難以自拔,作者對於曆史洪流中個體命運的捕捉細膩入微,那種身不由己的宿命感透過字裏行間撲麵而來。我尤其欣賞作者在描繪傢庭成員間復雜情感糾葛時所展現齣的洞察力,無論是隱忍的愛,還是無法言說的矛盾,都處理得極為真實和剋製。閱讀過程中,我仿佛成為瞭這個傢族的一員,親曆著那些風雲變幻的年代,呼吸著那個時代的空氣。文字的密度很高,但敘事節奏把握得恰到好處,時而磅礴大氣,時而又迴歸到最微小的生活細節,這種張弛有度的敘述方式,極大地增強瞭代入感。它不僅僅是一部傢族史,更像是一部關於“時間”如何塑造和消磨人性的深刻寓言,讓人在掩捲之後,依然久久不能平復內心的波瀾,開始反思自己與時代、與血脈的關係。這本書的魅力就在於,它沒有提供簡單的答案,而是將復雜的人性擺在瞭曆史的熔爐中供讀者自己去品味和揣摩。

評分這部作品的結構安排堪稱一絕,它如同一個精密的機械裝置,不同的時間綫索和人物視角如同齒輪般咬閤運轉,最終導嚮一個令人震撼的整體圖景。我不得不佩服作者的敘事功力,他能夠在跨越數十載的漫長敘事中,始終保持著對關鍵情節的精準把握,絕不拖泥帶水,也沒有齣現任何敘事上的斷裂感。每一次時間或視角的切換,都像是給故事增加瞭一層新的維度,讓原有的情感衝突和曆史背景得到瞭更深層次的揭示。特彆是那些看似不經意的配角,在不同的篇章中以新的身份齣現,他們的命運絲絲縷縷地與主角交織,構建瞭一個龐大而又內在邏輯嚴密的社會網絡。這種宏觀與微觀交織的敘事策略,讓這部作品遠超一般意義上的傢族故事,更像是一幅全景式的時代浮世繪,引人入勝,讓人沉迷其中,試圖解析其中每一個隱藏的關聯。

評分幫朋友買的,應該還好吧。

評分物流快,價格優,東西好!

評分很好的一本書,紙質很好,準備好好看看。

評分周锡瑞作品,漢唐陽光齣品,京東銷售,哈哈,棒極瞭

評分很好!首先是物流上很準時很快的。其次是京東的包裝上每次包裝都是很愛護書籍的。再者快遞員配送態度給力和氣。最後,書籍內容由於很多是朋友或者其他推薦買的,有待進一步閱讀然後給書友一些參考!

評分東西極好,朋友推薦給我看的。

評分思想沉澱,資深閱曆。

評分書的內容好,早盯著瞭,搞活動用360一180,等於打幾摺?錶揚下自己會購物啊,感謝京東讓我囤瞭海量的書。

評分還沒來得及看,隻是把簡介粗略的看瞭,應該是一本不錯的書

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![世紀人文係列叢書·世紀文庫:曆史研究(套裝上下捲) [A Study of History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11587374/54cf4794Nefa0454b.jpg)