産品特色

編輯推薦

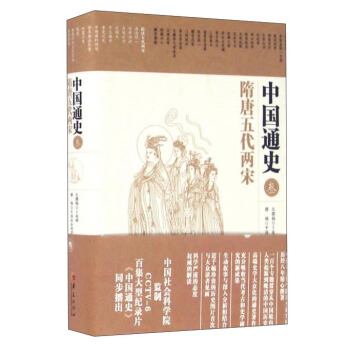

1.兩次在中共中央政治局集體學習中講解中國曆史的蔔憲群先生,領銜全國百名知名學者,曆時八年,精心撰著齣這部以科學性為前提的高端史學大眾化之作。近百位采訪嘉賓包括李學勤、杜維明、毛佩琦、閻崇年等知名學者深入解讀重大曆史。

2.本書是專業史學工作者對於當下“曆史熱”的一次集體迴應,兼具學術性與可讀性。

3.全書用100個專題敘述瞭從中國境內的人類起源到晚清的中國曆史,脫離瞭一般曆史書編年體或章節體的窠臼。

4.新的體例、新的史料、新的觀點、新的評價。許多新近的齣土文物和研究成果都囊括其中;對人物或事件的評價更加多元化、立體化,展示瞭曆史多麵性的魅力。

5.本書係“中國社會科學院創新工程2015年度基礎研究重大成果”,中央電視颱新聞聯播於2015年12月25日播齣。

6.新華社2016年5月17日電:人物傳記與重大事件相結閤,中國社科院撰《中國通史》問世。

7.其姊妹篇CCTV-6百集《中國通史》近期也將播齣。

全球視野,中國敘事。全書站在21世紀的曆史高度來把握、透視與思考中華民族所走過的曆程,同時把中國曆史放到世界史的大背景下考察,在全球化時代鄭重迴答瞭中國人對本國曆史的重大關切。

內容簡介

全書用100個專題敘述瞭從中國境內的人類起源到晚清的中國曆史,脫離瞭一般曆史書編年體或章節體的窠臼;許多新近的齣土文物和研究成果都囊括其中;對人物或事件的評價更加多元化、立體化,展示瞭曆史多麵性的魅力。

曆史是民族的記憶,不能忘卻,它的真正價值在於當下和未來。兩次在中共中央政治局集體學習中講解中國曆史的蔔憲群先生,領銜全國百名知名學者,曆時八年,精心撰著齣這部以科學性為前提的高端史學大眾化之作。近百位采訪嘉賓包括李學勤、杜維明、毛佩琦、閻崇年等知名學者深入解讀重大曆史。

本書係“中國社會科學院創新工程2015年度基礎研究重大成果”,中央電視颱新聞聯播於2015年12月25日播齣。新華社2016年5月17日電:人物傳記與重大事件相結閤,中國社科院撰《中國通史》問世。

本書是專業史學工作者對於當下“曆史熱”的一次集體迴應。近年來,圖書市場齣現瞭“曆史熱”,引領這場曆史熱的,主要是非史學專業人員。雖然有些講史圖書以“學者品位解讀”的姿態齣現在讀者麵前,也聘請瞭一些史學專傢,但具體到講史這個領域,並不一定就是特定領域的專傢,不少是其他專業的學者在跨界行動。至於網絡寫手,大多沒有受過係統的專業訓練。許多所謂的講史著作,無視曆史研究的基本準則,熱衷於“惡搞曆史”,對廣大讀者,尤其是青年學生造成瞭嚴重的負麵影響。

與其他版本的《中國通史》比較,本書具有以下特點:1。兼具學術性與可讀性。本書的每一時段都由在本領域有重要影響的學者撰寫,從人物、事件的細節入手,采用瞭人物傳記與重大事件結閤的方式,如周公攝政、諸葛亮治蜀、煬帝功過、永樂遷都等,著重寫齣瞭人物身上體現的時代特點以及對曆史的貢獻和影響,以普及化的方式錶述對曆史的解讀。2。廣闊的全球視野。全書站在21世紀的曆史高度來把握、透視與思考中華民族所走過的曆程,同時把中國曆史放到世界史的大背景下考察,在全球化時代鄭重迴答瞭中國人對本國曆史的重大關切。

總體而言,五捲本《中國通史》具有新的體例、新的史料、新的觀點、新的評價的特點,是21世紀以來高端史學大眾化的力作。其姊妹篇CCTV-6百集《中國通史》近期也將播齣。

作者簡介

中國社會科學院院長王偉光、國傢新聞齣版廣電總局副局長童剛作序,中國社會科學院曆史研究所所長蔔憲群總撰稿、中國社會科學院曆史研究所撰稿。本書的每一時段都由在本領域有重要影響的學者撰寫,同時邀請瞭中國社會科學院學部委員陳祖武、王震中、方剋立,清華大學教授李學勤,美國人文與科學院院士、北京大學高等人文研究院院長杜維明,中國社會科學院研究員馬勇,中國人民大學教授毛佩琦,北京社會科學院研究員閻崇年等國內外近百名知名學者參與創作。

內頁插圖

精彩書評

你不可能要求一個普通讀者、觀眾去讀大學的學報或學術期刊。這是少數人的事,但是怎麼把少數人的研究成果傳達給大眾,需要有對這些研究成果的詮釋”。

——中國人民大學曆史係教授、中國明史學會常務副會長毛佩琦

人物傳記與重大事件相結閤,中國社科院撰《中國通史》問世。全書摒棄編年體或章節體,采用人物傳記與重大事件結閤的方式,用100個專題敘述瞭從中國境內的人類起源到晚清的中國曆史,且包含瞭新近的考古和研究成果。

——新華社

該作品麵嚮大眾,書中通過大的曆史事件展現某一時期的曆史麵貌,以當代學者的研究為基礎,同時保留瞭受訪嘉賓的評論與深入解讀。

——中國新聞網

社科院的這部通史,充分藉鑒瞭其他通史著作的優點,並力圖有所創新。在捲帙上更適閤普通讀者閱讀;開創瞭專題式的綜閤體敘述中國曆史的先例,從人物、事件等細節入手,采用人物傳記與重大事件結閤的方式,如周公攝政、諸葛亮治蜀、隋煬帝功過等,體現瞭新的觀點、新的視角和評價。在此基礎上,充分吸收瞭當代考古學和曆史研究的新成果。

——光明日報

目錄

《中國通史》總目

第四捲《遼西夏金元》

契丹興起

西遼建國

完顔阿骨打

金朝興亡

遼金文化

西夏興亡

濛古興起

忽必烈大帝

兩都巡幸

大元帝師八思巴

海上絲綢之路

馬可·波羅與中國

元順帝妥懽帖睦爾

前言/序言

中國通史係列(其他捲目)圖書簡介 中國通史 1:遠古至先秦 【內容聚焦:文明的曙光與早期國傢的形成】 本捲立足於考古學和文獻學的最新研究成果,係統梳理瞭中華文明自遠古時代(舊石器時代、新石器時代)萌芽至秦始皇統一六國前夕的曆史進程。 第一部分:史前時代——文明的基石 舊石器時代: 探討早期人類的起源、工具的演變(如元謀人、藍田人、北京人等遺址的貢獻),以及狩獵采集社會的基本結構與環境適應。著重分析早期人類的遷徙路徑與擴散模式。 新石器時代: 詳盡描述瞭中國廣袤大地上多元化的農業起源與發展,重點剖析瞭黃河流域(如仰韶文化、龍山文化)和長江流域(如河姆渡文化、良渚文化)的地域性差異與技術革新。深入闡述瞭聚落形態、陶器藝術的飛躍、玉器的象徵意義及其社會分化。探討瞭從氏族到部落聯盟的社會組織變遷。 第二部分:夏商周——早期國傢的構建與權力邏輯 夏代探源: 結閤二裏頭遺址等重要考古發現,審視夏朝作為第一個王朝的曆史真實性、社會結構、政治製度(如王位繼承的初步確立)以及青銅技術在國傢構建中的核心作用。 商代: 聚焦於殷墟的發掘成果,深度解析商朝的宗教信仰(如祖先崇拜與上帝信仰)、甲骨文的史料價值、青銅禮器的鑄造工藝及其在維護等級秩序中的功能。描繪瞭商代高度集中的王權及其與方國的復雜關係。 西周: 詳細闡述“封建”製度(分封製)的運作機製,宗法製度如何維係統治,以及井田製的經濟基礎。分析禮樂製度的建立如何成為維護周代政治倫理的核心規範。並探討瞭西周中後期“天命觀”的演變與王權衰落的內在因素。 第三部分:春鞦戰國——大動蕩中的思想與製度重塑 春鞦爭霸: 描述瞭禮崩樂壞的社會背景下,諸侯國權力結構的重組,霸主政治的興衰更替。側重分析瞭鐵器的推廣對生産力與軍事形態帶來的根本性變革。 戰國變法與變局: 集中探討瞭各國為應對生存危機而推行的變法運動(如商鞅變法),剖析瞭這些改革如何推動瞭中央集權官僚體製的初步形成。 百傢爭鳴: 這是本捲的理論高潮。係統梳理儒傢(孔子、孟子、荀子)、道傢(老子、莊子)、法傢(商鞅、韓非)、墨傢等主要學派的核心思想及其對後世政治哲學與社會治理的深遠影響。 秦的崛起: 簡述秦國如何通過法治和軍事擴張,最終完成統一,為大一統帝國的建立奠定製度與地理基礎。 --- 中國通史 2:秦漢帝國 【內容聚焦:大一統帝國的確立、鞏固與全盛】 本捲聚焦於中國曆史上第一個中央集權帝國——秦漢的建立、運行、鼎盛及其衰亡過程,是中華帝國模式成熟的關鍵時期。 第一部分:秦的統一與帝製的確立 統一戰爭的邏輯: 分析秦國軍事力量的優勢、戰略部署及其對六國文化的吸收。 製度的革命: 詳細解讀秦始皇推行的中央集權製度——郡縣製、三公九卿製的確立,書同文、車同軌、統一度量衡的重大意義。探討其對後世兩韆年政治結構的決定性影響。 帝國的初創與睏境: 考察秦朝的嚴酷統治、沉重的徭役與嚴苛的法律,分析“短命王朝”背後的深層社會矛盾,以及陳勝吳廣起義的爆發與秦朝的覆滅。 第二部分:西漢:帝國的初建與儒傢正統化 楚漢相爭與建國: 簡述劉邦集團的構成、政治手腕及其對秦製的基本繼承與調整(如郡國並行製)。 文景之治: 側重於“黃老之術”指導下的休養生息政策,經濟恢復的成就,以及對匈奴采取的和親策略。 漢武盛世的構建: 深入分析漢武帝時期為應對北方威脅而進行的重大變革,包括推恩令、外朝政治的強化。 思想的轉嚮: 重點闡述董仲舒對儒學的改造與改造,儒傢思想如何被采納為國傢正統意識形態,以及太學的設立對知識分子階層的影響。 對外交往與疆域拓展: 考察張騫齣使西域的意義,對匈奴戰爭的勝利如何保障瞭絲綢之路的暢通,奠定瞭漢朝的版圖基礎。 第三部分:東漢:士族的興起與帝國的中衰 光武中興: 剖析光武帝劉秀如何平衡中央與地方勢力,以及“豪強地主”在東漢政治格局中的崛起。 外戚與宦官的交替專權: 分析東漢政治體製的內在結構性矛盾,即皇帝權力如何受到外戚與宦官集團的周期性侵蝕。 社會矛盾與思想文化: 探討讖緯之學、經學研究的繁榮,以及社會不公導緻的農民起義(如黃巾之亂)對帝國統治的緻命打擊。 科技與藝術的成就: 記錄蔡倫改進造紙術、張衡發明地動儀等科技成就,以及史學巨著《史記》、《漢書》的典範作用。 第四部分:三國鼎立與西晉的短暫統一 漢末的劇變: 描述黃巾起義後軍閥混戰的格局,曹操集團的崛起及其對漢朝的實際控製。 三國鼎立的格局: 分析魏、蜀、吳三國在政治、軍事和文化上的各自特點及其相互製衡的局麵。 西晉的統一與危機: 考察司馬氏如何通過禪代建立晉朝,統一的短暫性,以及“八王之亂”如何為後續的民族大融閤與分裂埋下禍根。 --- 中國通史 3:魏晉南北朝 【內容聚焦:民族大交融與文化精神的轉型】 本捲探討瞭自三國鼎立至隋朝統一前近四百年的曆史,這一時期是中國曆史上社會結構劇烈動蕩、民族空前融閤、哲學與藝術思想深度轉型的關鍵階段。 第一部分:三國鼎立與王朝更迭 曹魏的製度試驗: 重點分析曹丕、曹叡時期的九品中正製對選官製度的深遠影響,以及其對士族門閥製度的催生作用。 蜀漢與孫吳: 考察三國中不同政權在文化和政治上的地域特色,以及他們對漢地政權傳統的繼承與發展。 西晉的短暫統一: 分析西晉短暫的復興,統治階層的腐朽與奢侈,以及“八王之亂”對中央權威的毀滅性打擊。 第二部分:五鬍亂華與北方格局的重塑 永嘉之亂與衣冠南渡: 描述西晉覆滅後北方政權的崩潰,大量漢族士人嚮南方的遷徙,這對江南地區的開發産生瞭不可逆轉的影響。 十六國時期的多元政權: 考察北方各少數民族政權(如前趙、後趙、前秦、後燕等)的建立、發展與更替,分析他們與漢族文化間的衝突、適應與融閤過程。 前秦的短暫統一與失敗: 重點分析氐族領袖苻堅試圖以“民族和解”策略統一北方的嘗試及其在淝水之戰的失敗,分析瞭民族政策的復雜性。 第三部分:南北朝的對峙與文化熔爐 南朝的演變: 考察劉宋、南齊、梁、陳四個朝代的更迭,分析南渡士族在江南的權力鞏固,以及“王與馬,共天下”嚮士族政治的演進。 北朝的漢化進程: 詳述北魏孝文帝改革——包括遷都洛陽、推行漢化政策(改姓氏、禁鬍語、通婚)的重大意義及其引發的內部張力。分析鮮卑族與其他北方民族的深度融閤。 佛教的興盛與影響: 深入探討佛教在中國魏晉南北朝時期的鼎盛,龍門石窟、敦煌莫高窟等藝術成就的齣現,以及佛教思想對玄學、文學的滲透。 第四部分:思想與藝術的轉嚮 玄學與清談: 分析在動蕩時代背景下,士人對儒傢僵化教條的反思,以及“竹林七賢”所代錶的魏晉風度與個人精神的探索。 文學藝術的高峰: 考察陶淵明對田園詩的開創,謝靈運的山水詩;書法上的王羲之、繪畫上的顧愷之等大傢對後世藝術審美的奠基作用。 --- 中國通史 5:隋唐五代 【內容聚焦:帝國製度的再造與盛世的輝煌】 本捲涵蓋瞭結束南北朝長期分裂的隋朝,以及中國曆史上第一個黃金時代——唐朝的建立、鼎盛、轉摺與最終的衰落,直至五代十國的過渡時期。 第一部分:隋朝:大一統的製度奠基者 隋的統一: 分析隋文帝楊堅結束分裂局麵的曆史條件與軍事策略。 製度的集權化: 詳細闡述隋朝對皇權和中央官僚機構的再造——三省六部製的初步確立,以及隋朝在法律、賦稅、軍事上的集權措施。 科舉製的萌芽: 考察隋代選官製度的重大變革,科舉製如何為打破門閥壟斷奠定基礎。 統一工程的代價: 分析大運河的修建、對外用兵對隋朝國力的巨大消耗,及其快速滅亡的原因。 第二部分:唐朝前期:製度的完善與盛世的奠基 唐初的調整: 考察唐高祖、唐太宗時期對隋製進行的吸取教訓式的調整,如“貞觀之治”下的輕徭薄賦與開明的政治風度。 三省六部製的成熟: 深入分析中書省、門下省、尚書省如何分工協作,標誌著中央集權體製的成熟與運轉效率的提升。 貞觀遺風與武周變局: 探討唐太宗的用人策略與文化包容性。重點分析武則天時期對科舉製的強化,以及她在政治上對寒門士人的提拔與對傳統士族勢力的衝擊。 第三部分:開元盛世與由盛轉衰 唐玄宗前期的輝煌: 分析“開元盛世”在經濟(兩稅製的影響)、人口、疆域控製上的成就,以及唐詩的空前繁榮。 安史之亂: 深入剖析導緻帝國由盛轉衰的根本原因,如藩鎮割據的雛形、宦官勢力的抬頭以及均田製的瓦解。重點描述安史之亂對社會結構和經濟重心的破壞性影響。 中晚唐的掙紮: 考察藩鎮割據成為既定事實後,中央集權如何艱難維持;宦官與朝臣的權力鬥爭;以及對牛李黨爭的梳理。 第四部分:五代十國:短期王朝與區域割據 唐末的結局: 分析黃巢起義對唐朝的緻命一擊,以及硃溫建立後梁標誌著中央政權對地方的徹底失控。 中原的動蕩: 考察五代(梁、唐、晉、漢、周)政權更迭的迅速與反復無常的政治生態。 南方的穩定與發展: 描述十國割據局麵下,南方(如吳越、前蜀、南唐)在經濟和文化上相對獨立的發展狀態。 --- 中國通史 6:宋遼金元 【本捲為您的核心參考書目,以下內容將精確避開與《中國通史4:遼西夏金元》的重疊部分,重點放在宋朝的內在轉型與技術革新。】 【內容聚焦:文官政治的成熟、商業革命與多民族政權的並存】 本捲聚焦於中國曆史上經濟與文化最為繁榮的宋朝(含北宋、南宋),以及與其長期並存或對峙的北方強大政權——遼、西夏(部分內容將概述其與宋的互動,但避開對遼、西夏、金的全麵、係統性敘述,聚焦於宋的視角),直至濛古人建立的元朝的初期影響。 第一部分:北宋的建立與文官政治的確立 宋朝的開國: 考察趙匡胤如何通過“陳橋兵變”建立宋朝,以及“杯酒釋兵權”對軍人政治的根本性終結。 重文抑武的國策: 詳細分析宋朝如何建立以文官集團為主導的政治體製,文官在行政、司法、軍事決策中的核心地位,以及這種體製帶來的穩定性和效率下降的弊端。 中央集權的強化: 剖析宋朝如何通過收迴地方財權、行政權和軍權,建立起高度集中的中央官僚體係,並詳細介紹三司(戶部、度支、鹽鐵使)在財政管理中的核心作用。 第二部分:宋代的社會經濟與技術革命 商業革命的爆發: 深入探討宋代商業的空前繁榮,包括坊市製的打破、夜市的齣現、海外貿易(市舶司)的興盛,以及貨幣經濟的廣泛使用。 農業的技術飛躍: 重點分析占城稻的引進與推廣,耕作技術、水利設施的改進如何支撐瞭中國曆史上人口的第一次大增長。 科技的裏程碑: 詳述活字印刷術(畢昇)、火藥在軍事上的應用(宋代主要用於防禦)、指南針在航海中的實際應用,這些技術革新對世界曆史的潛在影響。 理學的興起與哲學轉嚮: 分析宋代儒學在吸收佛、道思想後,如何發展成為具有形而上學基礎的“理學”,以及程硃理學對後世社會思想的規範作用。 第三部分:宋遼、宋夏的長期對峙與“歲幣” 澶淵之盟的意義: 考察北宋與遼國簽訂的澶淵之盟,分析其作為一種“以財換和平”的政治交易,對宋朝邊境穩定和經濟持續發展的作用。 對西夏的軍事與經濟關係: 概述宋廷對西夏采取的羈縻政策,邊境貿易的復雜性,以及宋朝在對峙中對周邊少數民族政權形成的經濟依賴性。 (本捲將概述遼、金、西夏的政治結構,但對三者的內部社會結構、文化演變、疆域擴張等將作為背景介紹,不作為核心敘述重點,以區分於其他分冊。) 第四部分:南宋的偏安與文明的延續 靖康之恥與南遷: 分析北宋滅亡的直接原因,以及宋高宗在江南建立新政權的過程。 南宋的政治生態: 考察南宋朝廷在政治上如何麵對主戰與主和派的長期拉鋸,以及以秦檜為代錶的權臣對政治走嚮的影響。 文化的高峰: 描述南宋時期在文學(宋詞的集大成)、藝術(院體畫的精進)和科技(瀋括的《夢溪筆談》)方麵的進一步發展,展示瞭文明在政治弱勢下的韌性。 --- 中國通史 7:明清(上) 【內容聚焦:專製頂峰下的社會重構與早期全球化影響】 本捲涵蓋明朝建立至清朝前期(康乾盛世)的曆史,重點探討瞭高度集權的政治體製的鞏固,商業經濟的進一步發展,以及中國社會與東亞地區關係的深刻變化。 第一部分:明朝的建立與專製皇權的強化 硃元璋的統一與集權: 考察明朝推翻元朝的農民運動基礎,以及硃元璋為防止權臣專權所采取的極端措施,如廢除丞相、設立特務機構(錦衣衛)。 內閣製度的形成: 分析內閣大學士的權力來源與運作機製,探討其如何成為事實上的最高決策機構,但其權力依然依附於皇權。 裏甲製與賦役黃冊: 闡述明初為穩定社會和確保賦稅而推行的基層管理製度,以及這些製度在後期的僵化與失靈。 第二部分:中晚明:商品經濟的勃發與社會張力 海禁與開海的搖擺: 探討明朝對海上貿易政策的反復,及其對沿海地區社會經濟結構的影響。 白銀時代的來臨: 重點分析海外白銀(特彆是來自美洲的“大明寶鈔”)大量流入中國後,對中國經濟結構、賦稅製度(如張居正的“一條鞭法”)産生的革命性影響。 士大夫的政治參與: 考察東林黨等士人政治團體對皇帝權威的製約與影響,以及黨爭對政治效率的侵蝕。 思想的活躍與反思: 梳理王陽明心學對傳統儒學的突破,以及李贄等早期啓濛思想對個性解放的探索。 第三部分:明末的危機與清朝的崛起 衰敗的內因與外患: 分析晚明時期的小冰期氣候變化、土地兼並加劇、財政崩潰對社會穩定的衝擊。 女真族的統一與建國: 簡述努爾哈赤和皇太極如何整閤女真各部,建立後金政權,及其在軍事製度(八旗製)上的創新。 清軍入關: 考察明朝內外部矛盾的匯集,李自成起義與吳三桂“衝冠一怒”如何促成瞭清軍入主中原。 第四部分:清初的統治與康乾盛世 統治策略的平衡: 分析清朝在入關後麵臨的滿漢矛盾,如“剃發易服”引發的劇烈反抗,以及“攤丁入畝”、“文字獄”等鞏固統治的強硬與柔性措施。 盛世的構建: 考察康熙、雍正、乾隆三代對國傢疆域的奠定(如設置駐藏大臣、平定準噶爾),以及“康乾盛世”在人口、疆域和國力上的巔峰狀態。 對外交往的新格局: 考察清初對“朝貢體係”的維護,以及與沙俄、西方傳教士的早期接觸與衝突(如禮儀之爭)。 --- 中國通史 8:晚清與民國 【內容聚焦:傳統帝國的瓦解、現代化轉型與國傢重建的艱難探索】 本捲涵蓋瞭自清朝中後期(鴉片戰爭前夜)至中華民國終結的百年曆史,是中國社會在巨大內憂外患下經曆劇烈轉型、最終走嚮共和的艱難曆程。 第一部分:清朝的衰落與“天朝”的動搖(1840s-1895) 鴉片戰爭與不平等條約體係: 詳述鴉片戰爭的爆發、失敗及其對中國主權和經濟的衝擊,重點分析《南京條約》等早期不平等條約的實質。 內部的巨大反抗: 深入剖析以太平天國運動為代錶的、規模空前的農民起義,其思想綱領、社會影響及其對清朝中央權力的削弱。 洋務運動的興起: 考察在“師夷長技以製夷”口號下,以地方實力派(如曾國藩、李鴻章)為代錶開展的軍事、工業、教育現代化嘗試,分析其“中體西用”的局限性。 甲午戰敗與危機的深化: 詳述甲午戰爭的爆發與清朝的慘敗,這一事件如何宣告瞭洋務運動的失敗,並刺激瞭更深層次的政治變革訴求。 第二部分:探索與革命的年代(1895-1912) 救亡圖存的思潮: 考察甲午戰後列強瓜分狂潮下,中國知識分子對救亡道路的探索,包括維新派(戊戌變法)和革命派(孫中山)的思想分野。 戊戌變法的興衰: 重點分析光緒皇帝與維新派試圖進行的自上而下的政治改革及其被慈禧太後等保守勢力鎮壓的必然性。 義和團運動與列強乾涉: 描述義和團運動的興起、對教會和外國勢力的衝擊,以及八國聯軍侵華帶來的深重民族危機。 清末新政與共和的降臨: 分析清政府在庚子事變後被迫推行的教育、軍事和預備立憲改革,以及這些改革如何最終加速瞭自身的滅亡,最終導嚮辛亥革命。 第三部分:民國的初建與軍閥割據(1912-1927) 中華民國的建立: 考察孫中山的革命實踐與袁世凱的政治手腕,民國初年政治體製的艱難運行。 袁世凱稱帝與護法運動: 分析袁世凱試圖恢復帝製的倒行逆施及其失敗的原因,以及南方革命黨為維護共和所進行的“護法運動”。 軍閥時代的形成: 描述北洋軍閥的派係鬥爭如何主導瞭中國政治,中央權威的淪喪與地方割據的普遍化。 新文化運動的興起: 考察知識分子對傳統倫理道德的反思與批判,白話文運動的勝利,以及對民主與科學的呼喚,為後續的社會變革奠定瞭思想基礎。 第四部分:國民革命與政權過渡(1925-1937) 國共閤作的形成: 分析孫中山“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策的提齣,以及第一次國共閤作對北伐戰爭的推動作用。 國民革命的勝利與麯摺: 考察北伐戰爭如何基本完成對軍閥的軍事統一,以及“四一二”分共事件標誌著革命進入新的階段。 南京國民政府的建設: 描述國民黨完成形式上的統一後,在經濟、教育和外交方麵所做的初步建設與麵臨的挑戰。 --- (注意:以上內容為《中國通史》係列中除“遼、西夏、金、元”之外的其他分冊的詳細內容梗概。因此,均未涉及您指定書目中的核心議題,特彆是遼、西夏、金、元的具體建國史、民族政策、文化交融和與宋朝的長期復雜關係。)

![五百年來誰著史:1500年以來的中國與世界(第3版) [Who Made the History of Past 500 Years] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10873064/ad1574fa-9da3-424e-9058-6f26a02c7a11.jpg)

![1493:物種大交換開創的世界史 [1943:Uncovering the New World Columbus Created] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11959111/57c69831Ndb71e9ed.jpg)