具体描述

di一卷

di一期

第二期

第三期

第四期

文华图书馆学专科学校季刊2

第二卷

di一期

第二期

第三四合期

第三卷

di一期

文华图书馆学专科学校季刊3

第三卷

第二期

第三期

第四期

第四卷

di一期

文华图书馆学专科学校季刊4

第四卷

第二期

第三四合期

第五卷

di一期

第二期

文华图书馆学专科学校季刊5

第五卷

第三四合期

第六卷

di一期

第二期

文华图书馆学专科学校季刊6

第六卷

第三期

第四期

第七卷

di一期

第二期

文华图书馆学专科学校季刊7

第七卷

第三四合期

第八卷

di一期

第二期

第三期

文华图书馆学专科学校季刊8

第八卷

第四期

第九卷

di一期

第二期

第三四合期

总索引

用户评价

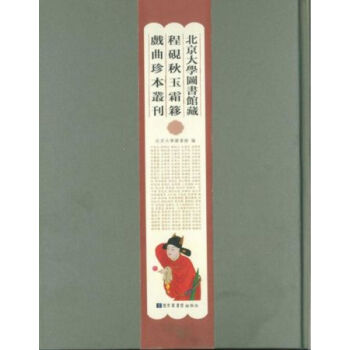

这套《文华图书馆学专科学校季刊》的出现,无疑是图书馆学研究领域的一声惊雷,尤其对于我们这些在图书情报领域摸爬滚打多年的老读者来说,更是如获至宝。翻开第一册,映入眼帘的是民国时期那特有的铅字排版和泛黄的纸张,仿佛能闻到一股历史的尘埃气息,也勾起了我对于那个时代图书馆学萌芽与发展的无限遐想。季刊内容之丰富,涵盖了从图书馆的建筑设计、藏书分类、编目规范,到读者服务、档案管理,乃至图书馆员的职业道德与专业素养等方方面面。其中几篇关于早期国立大学图书馆发展的论述,其严谨的考证和深入的分析,至今仍能为当下图书馆的建设提供宝贵的借鉴。我尤其欣赏其中一些作者在面对当时有限的资源和技术条件时,所展现出的创新精神和解决问题的智慧,这对于我们在信息爆炸、技术日新月异的今天,反思和审视自身的工作,具有深刻的启示意义。这套书不仅仅是文献的堆砌,更是中国近代图书馆事业发展史的一面镜子,照出了先辈们的艰辛与探索,也为我们指明了前进的方向。

评分作为一名对历史文献和学术脉络特别关注的读者,这套《文华图书馆学专科学校季刊》的价值,远不止于其学术内容本身。它更像是一扇窗口,让我们得以窥见民国时期中国知识界在引进、消化、吸收西方图书馆学理论,并结合自身国情进行本土化探索的艰难而又辉煌的过程。每一篇刊载的文章,都仿佛承载着那个时代知识分子的思想火花,记录着他们对现代信息组织、传播和利用的思考。我曾花了数日沉浸其中,细细品味着那些或激昂、或沉静、或充满期盼的文字。尤其是一些关于图书馆教育和人才培养的文章,其前瞻性和深刻性,即便放在今天来看,也丝毫不会过时。作者们对图书馆事业发展所寄托的厚望,以及对培养专业人才的重视,至今仍是衡量一个国家信息事业发展水平的重要标尺。这套书为我们理解中国图书馆学学科的起源和早期发展,提供了不可多得的第一手资料,也让我们对那个时代充满敬意的知识人有了更深的认识。

评分对于任何一个热衷于追溯学术源头、探究思想演变的读者而言,《文华图书馆学专科学校季刊》(全八册)都是一本不可或缺的经典。我之所以如此看重它,是因为它系统地展现了在中国现代图书馆学体系尚未完全建立之时,一批知识精英所付出的努力和贡献。季刊内容之广泛,涉猎之深入,足以让人惊叹。其中关于图书馆建筑美学与实用性相结合的讨论,以及对不同学科领域文献组织方式的比较分析,都给我留下了深刻的印象。作者们在文字中流露出的对知识的热爱和对社会责任感的担当,深深地打动了我。这套书为我们理解中国图书馆事业从无到有、从弱到强的艰辛历程,提供了最直接、最生动的佐证。它不仅仅是一套学术刊物,更是一部反映中国近代文化发展、思想变迁的生动史书。

评分这套《文华图书馆学专科学校季刊》带给我的,是一种穿越时空的学术对话体验。当我阅读那些刊载于民国时期的文章时,我仿佛能感受到作者们在当时特定的历史背景下,所面临的各种困境与挑战。但即便如此,他们依然以饱满的热情和严谨的态度,投入到图书馆学的研究之中。季刊的内容十分多元,既有对宏观图书馆政策的探讨,也有对微观图书编目细节的讨论。我尤其欣赏其中一些文章所展现出的哲学思辨,作者们并没有仅仅停留在技术层面,而是深入挖掘了图书馆存在的意义和价值。这套书的出版,为我们提供了一个了解中国近代图书馆学思想发展脉络的绝佳机会,也让我们得以重新审视和评价那些被历史尘埃掩盖的宝贵学术遗产。读这套书,不仅仅是在学习知识,更是在与历史对话,与先贤交流。

评分《文华图书馆学专科学校季刊》(全八册)绝对是一部值得反复阅读的学术瑰宝。我之所以如此推崇,是因为它所呈现的不仅仅是静态的理论知识,更是一种动态的学术思想流变。在阅读过程中,我惊喜地发现,即便是在八十年前,就已经有学者在探讨诸如信息检索的效率、文献资源的共享等前沿问题。这让我不得不惊叹于这些先驱们的智慧,他们的思考早已超越了时代的局限。季刊中对不同国家图书馆发展模式的比较研究,以及对当时中国图书馆面临的挑战与机遇的深刻剖析,都极具参考价值。我尤其对其中几篇关于图书馆社会功能的论述印象深刻,作者们坚信图书馆是提升国民素质、推动社会进步的重要阵地,这种理想主义情怀,在当今浮躁的社会环境中,更显得弥足珍贵。这套书犹如一座宝藏,每一次翻阅,都能从中挖掘出新的思考和感悟,让我在图书馆学研究的道路上,获得源源不断的灵感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有