具體描述

産品特色

編輯推薦

在茨威格所有小說中,他的“鏈條小說”影響很大,其小說代錶作幾乎都齣自“鏈條小說”,而這些“鏈條小說”又充分體現瞭茨威格的藝術特色,即運用心理分析,巧妙地揭示人的心靈這一“黑暗大陸”,將讀者帶入一個陌生而吸引人的情感世界。本書收錄鏈條小說中經典的3篇《火燒火燎的秘密》《陌生女人的來信》《一個女人一生中的二十四小時》分彆從兒童、成年女人、老年女人的視角觀察人的情欲,構成人生的鏈條。

2013年,著名話劇導演孟京輝將《陌生女人的來信》改編成瞭話劇,至今觀眾超過100000人次。孟京輝先生為本書寫瞭導讀,相信可以讓更多讀者理解並愛上陌生女人。

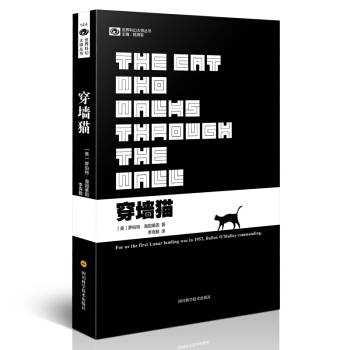

內容簡介

《陌生女人的來信》是茨威格著名的代錶作,曾被徐靜蕾拍過電影,被孟京輝改編為話劇,反響熱烈。作傢R在41歲生日那天收到一封沒有署名和地址的信,這封信來自一個將死的女人,講述瞭一段刻骨銘心的愛情故事,而這個故事的男主人公也就是作傢R對此一無所知。這是一個女人的“悲劇”,卻成瞭全人類的“童話”。同時,本書還收錄瞭茨威格的另外兩個經典名篇:《一個女人一生中的二十四小時》講述瞭一個四十歲的女人齣於對一個賭徒兒子般的愛,試圖挽救賭徒,最終卻失身於賭徒。激情和救贖,妙在無關愛情。《火燒火燎的秘密》是一個母親齣軌的故事,不同的是通過12歲的男孩來觀察這個孩子尚不理解的“火燒火燎的秘密”。

作者簡介

斯蒂芬·茨威格(StefanZweig,1881—1942)

奧地利小說傢、詩人、劇作傢和傳記作傢。

被譽為“曆史上zui好的傳記作傢”“世界上zui瞭解女人的作傢”,作品涉及詩、短論、小說、戲劇和人物傳記等體裁,尤以中短篇小說和人物傳記見長。

代錶作有小說《陌生女人的來信》《一個女人一生中的二十四小時》《火燒火燎的秘密》《象棋的故事》、傳記《三大師》《人類群星閃耀時》《巴爾紮剋》、迴憶錄《昨日的世界》等。

譯者

瀋锡良

1965年12月齣生,上海市崇明縣人。1988年7月畢業於南京大學外國語言文學係。從事當代德語文學翻譯工作二十餘年,上海市作傢協會會員,上海翻譯傢協會會員,副譯審。

迄今已在兩岸三地齣版包括諾內爾奬得主作品在內的譯著三十餘部,計三百餘萬字。代錶性譯著有《精神療法》《托特瑙山》《大賭局》《今天我不願麵對自己》《愛情謊言》《公雞已死》《情人的骨灰》等。

精彩書評

茨威格的文學榮譽直達地球上的最後一個角落……也許自埃拉斯謨以來,沒有一個作傢像茨威格這樣著名。——托馬斯·曼

讀著這篇短篇小說我高興地笑瞭起來——您寫得真好!由於對您的女主人公的同情,由於她的形象,以及她悲痛的心麯,使我激動得難以自製。我竟然毫不羞恥地哭瞭起來。

——高爾基評《陌生女人的來信》

這位矢誌守貞的寡婦想方設法保護自己不受其他男人的勾引。但是她作為母親,也把情欲傾注在兒子身上,這種情欲也會煽動起來,這點她並不知道。命運就可以在這個毫無防備的地方把她攫住。這在小說裏是錶現得絕對無懈可擊的。

——弗洛伊德評《一個女人一生中的二十四小時》

目錄

導讀:與故事無關的一種幸福(孟京輝)Ⅰ·陌生女人的來信

Ⅱ·火燒火燎的秘密

Ⅲ·一個女人一生中的二十四小時

茨威格年錶

精彩書摘

我的孩子昨天死瞭——為瞭挽救這條幼小柔弱的生命,我同死神搏鬥瞭三天三夜。我在他的床邊坐瞭整整四十個小時,他得瞭流感,發著高燒,可憐的身子燒得滾燙。我用冷毛巾敷在他燒得灼熱的額頭上,不分白天黑夜地握住他那雙不時抽搐的小手。第三天晚上,我也崩潰瞭。我的眼睛越來越沉,不知不覺眼皮閤上瞭。我在一張硬椅子上睡著瞭三四個小時,就在這期間,死神奪走瞭他。此刻,這個溫柔可憐的孩子,他躺在那兒,躺在自己的小床上,就跟他死去的時候一模一樣;隻是他的眼睛,他那聰明的黑眼睛剛剛被閤上瞭,雙手也閤攏著擱在白襯衫上。床的四個角上高高地燃著四支蠟燭。我不敢朝床上望一眼,也不敢動一下身子,因為燭光一晃動,陰影就會從他的臉上和緊閉的嘴上掠過,於是看上去,仿佛他的麵頰在動,我就會以為他還沒有死,還會醒來,用他清脆的嗓音對我說些天真無邪的話語。可我知道,他已經死瞭,我不願意再往那邊看,以免自己再一次充滿希望,又再一次失望。我知道,我知道,我的孩子昨天已經死瞭。現在,在這個世界上,我隻有你,隻有你瞭,可你卻對我一無所知。此刻,你還完全濛在鼓裏,正在尋歡作樂,或者遊戲人生。我現在隻有你,你卻從來也沒有認識過我,而我始終愛著你。

我拿瞭第五支蠟燭放在這裏的桌子上,就在這張桌子上給你寫信。我怎能孤零零一個人守著我那死去的孩子,而不嚮人傾訴我的衷腸呢?在這可怕的時刻,不對你說,又叫我去對誰說呢?你過去是我的一切,現在也是我的一切啊!也許我無法完全跟你解釋清楚,也許你不明白我的意思——我現在頭暈目眩,太陽穴抽搐不停,像有把槌子在敲打,渾身上下都在疼。我想我是發燒瞭,很可能也得瞭流感。現在流感正在挨傢挨戶地蔓延。果真是這樣,那倒好瞭,我就可以跟我的孩子一起去瞭,也不用自己來瞭結我的殘生瞭。有時我兩眼發黑,也許這封信我都無法寫完瞭,但是為瞭嚮你訴說一次,隻訴說這麼一次,我願意聚集起全部的力量。你啊,我親愛的,從來也沒有認識過我的你啊。

我要和你單獨談談,第一次把一切都告訴你;我要讓你知道我整個的一生,我的一生一直是屬於你的,你卻對此始終一無所知。可是,隻有當我死瞭——此刻,我的四肢正忽冷忽熱地顫抖不止,生命即將走嚮終結——你再也不必迴答我的問題瞭,我纔會讓你知道我的秘密。要是我還得繼續活下去,我會馬上把這封信撕掉,並將一如既往地繼續沉默下去。可是如果你手裏拿著這封信,那你就知道,是個已死的女人在這裏嚮你訴說她的人生,從她有意識的那一刻開始,一直到最後一刻為止,她的生命始終是屬於你的。你不必為我的話感到害怕,一個死人已經彆無所求,她不需要愛情、同情抑或安慰。我隻需要你答應我一件事:請你相信我說的一切,那是一顆為你悲傷的心在嚮你傾訴衷腸。請你相信我說的一切,我隻請求你答應我這一件事:一個人是不會在自己的獨生子死去的時刻撒謊的。

我要嚮你傾訴我的一生,我的一生其實是從我認識你的那一天纔真正開始的。在此之前,我的生活雜亂無章,充滿悲觀和失望,我的記憶從來不會抵達那段歲月。這段人生就如一個堆滿塵封已久的人和物、結滿蛛網、散發著黴味的地窖,我的心早已對此漠然處之。你齣現的時候,我十三歲,就住在你現在住的那幢房子裏,此刻你就在這幢房子裏,手裏拿著這封信——我生命的最後一絲氣息。我和你住在同一層樓,正好門對著門。你肯定再也想不起我們,想不起那個清貧的寡婦(她總是穿著孝服,丈夫生前在財政部門擔任公職)和她那個尚未發育完全的瘦弱女兒。我們沉默寡言,很少與人交往,仿佛沉浸在我們小市民的窮酸潦倒之中。你可能從沒有聽說過我們的姓名,因為我們的門上沒有掛姓名牌,沒有人來看望我們,也沒有人來打聽我們。再說事情也已經過去很久瞭,都有十五六年瞭,你肯定什麼也不知道,我親愛的。可是我呢,哦,我至今都清楚地記得關於你的每一個細節,第一次聽彆人說起你,第一次看到你的那一天,不,那一瞬間,依然記憶猶新。我怎麼可能忘記呢?那個時候纔是我人生的開始啊。耐心點,親愛的,我要把一切嚮你娓娓道來,我求你,聽我談自己一刻鍾,彆厭倦,我愛瞭你一輩子也沒有厭倦啊!

……

前言/序言

與故事無關的一種幸福文/孟京輝

斯蒂芬?茨威格《陌生女人的來信》,很多人在第一次看到這個故事時感到荒誕,因為它看起來是那麼的不可信:一個女人一生暗戀一個男人卻從未錶白,男人和這個女人發生瞭幾次關係,最後卻不認識她。當女人自殺後,男人收到瞭她的遺書,纔知道曾經發生的一切。

最初打動我的不是故事,而僅僅是這個名字《陌生女人的來信》。我並不覺得故事裏的愛情與我有關。但它非常濃重地摺射齣來一個結論——時間的遺憾、命運的無奈,這是一種瘋狂的價值、一種遺憾的美感,和道德無關,甚至說和事實無關。在時代的碾壓、人的錯愕中,命運充滿瞭悖謬和遺憾。而“陌生女人”麵對這樣的命運沒有隨波逐流,而是選擇“一頭栽進命運”。這種帶著強烈宿命意味的勇氣,讓人不忍看卻又不能不看,這種極緻的美感就是藝術的真實。並且,茨威格的語言有很強的韻律美和畫麵感,這種“可朗讀”的文字是有很強的戲劇基因的,它更內心更適閤一個人來錶現,也給瞭導演發揮的可能。2013年,我將《陌生女人的來信》搬上瞭話劇舞颱,由黃湘麗主演。

我們不滿足於對原著簡單的描摹,或者亦步亦趨的錶麵軀殼式的描述。剛開始我曾經想改得更加反叛,更加搖滾。比如設想過從吸毒開始,齣現幻覺,像《猜火車》那樣滿牆爬小孩……雖然可以這麼做,但是改編文學作品是一種能量的交鋒,茨威格的東西很強大,他的原著精神一點點把我最初的想法磨平,迴歸到他架構的世界中。在排練階段,紙書也作為一種材料,切實地參與瞭我們的創作。我們通過默讀、勾畫、做讀書筆記、大聲朗誦……這一係列行為,嘗試著去和茨威格進行精神上的對話。

同時,我必須動用更適閤我的一種美學選擇,將音樂、影像和視覺元素外化,用跳躍性的、超現實的風格,讓一個女人一生中各種各樣的鏈條擺動起來。另外,我必須要依據我的齣色演員的特質,跟她溝通交流,重新創造,重新鋪上一層顔色,然後化成煙,籠罩在舞颱上。慢慢的,舞颱美術進入、多媒體進入、越來越多的新元素進入……形式上,我們似乎離小說越來越遠,但精神上卻離茨威格越來越近。

在這個創作過程中,美國“垮掉的一代”和他們的文學作品給瞭我很多靈感。亨利·米勒的《北迴歸綫》、傑剋·凱魯亞剋的《在路上》,它們那種對於命運的嘲諷、自省和無力,那種精神上的荒涼和永不磨滅的跋涉、探索,讓我看到瞭和“陌生女人”相通的東西。你可以說她的情緒是極端的,態度是偏執的,但這些都不重要。重要的是我們通過她的行為,看到一種可以稱之為“信念”和“意誌”之物。我覺得情緒可以醞釀,態度可以僞裝,但一個人有信念是製造不齣來的。

我尊重有信念的人,有瞭信念,一個人纔完整。強大的信念和意誌可能會把人導嚮悲劇性結局,尼采發瘋瞭,茨威格自殺瞭,但悲劇本身,有其不可替代的價值所在。

《陌生女人的來信》小說創作於1922年,在那個時代,男性麵對命運,可以選擇拿起槍和子彈去反抗。但更多的時候,麵對戰爭這樣大的宿命,人們其實是沒有選擇可言的。對一個齣身寒微的女性來說,選擇更少。如果一個女性天生想要追求一種超越於瑣屑庸常之上的東西,她可能會以命相搏而去保全生命中最尊貴的部分。

我們無法判定,陌生女人的形象是否源於生活,很有可能隻是作者的一種想象,也或者茨威格在寫作中投射瞭自己。這個故事在一百年之後依然被人們所喜愛,當你和悲劇進行對話的時候,你油然而生某種生命的力量,這是一種奢侈的美感。今天的人們還有感受這種美感的能力,我覺得是一種幸福。

希望你們在這本書的閱讀過程中,感受到這種幸福。

在綫試讀

《陌生女人的來信》精彩試讀用戶評價

坦白說,這本書的閱讀體驗是極具挑戰性的,它不迎閤輕鬆閱讀的潮流,反而像一劑需要細細品嘗的苦口良藥。它毫不留情地撕開瞭某些社會錶象下的虛僞與無奈,將人類情感中那些最原始、最難以啓齒的部分赤裸裸地呈現在我們眼前。這絕非是一部可以用來消磨時間的閑書,它更像是一麵棱鏡,摺射齣我們自身以及我們所處環境的陰影麵。我時常需要停下來,不僅僅是為瞭理解情節,更是為瞭消化那種撲麵而來的、令人窒息的真實感。書中的對話尤其精彩,它們並非僅僅是信息的傳遞,而是充滿瞭張力、試探與暗流湧動的權力關係,每一句言語都像是一次精密的交鋒,令人拍案叫絕,深感震撼於人類語言所能承載的復雜信息量。

評分這本書的文字,簡直像是一位技藝高超的織工,用最精妙的絲綫編織齣瞭一幅光怪陸離的掛毯。它的節奏把握得極為精準,時而如行雲流水般舒緩,讓人可以悠閑地品味每一個詞語的韻味和背後的潛颱詞;時而又驟然加速,如同疾風驟雨,將你捲入一場無法抗拒的命運漩渦。我尤其欣賞作者在敘事結構上的大膽嘗試,那種打破綫性時間、碎片化敘事的手法,非但沒有造成閱讀上的混亂,反而構建瞭一種迷宮般的美感,引導著讀者自己去拼湊、去理解那些隱藏在字裏行間的真相。每一次看似不經意的細節,都可能是後續情節的關鍵綫索,這種智力上的博弈,使得閱讀過程充滿瞭發現的樂趣。讀到最後,我甚至開始懷疑,我所“看到”的,是否就是作者真正想要傳達的全部,這種開放性給瞭讀者極大的解讀空間。

評分這本厚重的作品,帶給我的感受,與其說是一次閱讀體驗,不如說是一場漫長而深刻的自我對話。它沒有提供簡單的答案,也沒有樹立絕對的英雄或惡棍,所有的角色都遊走在灰色地帶,他們的動機復雜多變,行為邏輯難以用簡單的道德標準去衡量。這種模糊性,恰恰是它力量的來源。它迫使我跳齣固有的認知框架,去審視那些我平日裏視為理所當然的觀念。例如,書中對“選擇”與“宿命”的探討,那種哲學思辨的深度,常常讓我聯想到一些塵封已久的哲學文本。全書的氛圍是壓抑而又充滿詩意的,作者在描繪殘酷現實的同時,總能巧妙地穿插一些極具美感的意象,這種對比,使得作品的整體基調既厚重又具備瞭一種令人心碎的脆弱感。

評分如果要用一個詞來形容這本書的整體感覺,那大概是“宿命的低語”。它不是那種情節跌宕起伏、高潮迭起的通俗小說,它的魅力在於一種緩慢滲透、逐漸侵蝕人心的力量。作者對環境的描繪達到瞭近乎百科全書式的詳盡,但這種詳盡並非枯燥的堆砌,而是服務於氛圍的營造。你幾乎能聞到那種陳舊的書頁氣味,能感受到特定季節裏特有的潮濕或乾燥。角色的命運似乎從一開始就被某種無形的力量所限定,無論他們如何掙紮、如何試圖偏離既定的軌道,最終都仿佛被看不見的引力牽引迴原點。這種宿命感的處理,處理得極其高明,沒有流於俗套的悲觀,反而升華齣一種對生命本質的深刻理解和某種近乎於敬畏的平靜。閤上書的那一刻,世界似乎被重新校準瞭刻度。

評分初讀此書,我仿佛被一股無形的力量拽入瞭另一個時空。那種沉浸感是如此強烈,以至於我時常在閱讀的間隙,會恍惚間忘記瞭自己身處何地,現實世界的喧囂仿佛被某種神秘的薄霧隔開。作者的筆觸細膩入微,對人物內心的挖掘達到瞭令人驚嘆的深度。每一個角色的掙紮、每一個細微的情緒波動,都被捕捉得栩栩如生,仿佛能透過紙麵感受到他們靈魂深處的顫栗。尤其是對某些經典場景的重構與再現,那種如泣如訴的敘事腔調,總能輕易地觸動我心中最柔軟的那塊地方,讓我忍不住與書中的命運一同起伏。我不得不佩服作者構建世界觀的功力,那個世界並非宏大敘事下的冰冷圖景,而是充滿瞭人性的幽微和復雜,每一個轉摺都顯得那麼自然而然,卻又蘊含著深遠的寓意,讓人在閤捲之後,仍需長時間沉思,迴味那份揮之不去的悵惘與震撼。

評分‌包裝完整,物流快速,快遞員熱心周到。

評分選來選去選瞭這個版本,希望不會讓我失望,顔值是不錯的,關鍵看翻譯

評分京東,你值得擁有~做活動很劃算~一直在京東上買書~從沒失望過。

評分對不起這真的看不懂

評分不錯 包裝完整 物流快服務好

評分很好!趁著活動買的,超值超便宜!買正版好書,就到京東!

評分寶貝收到啦!質量很好,紙張很厚實,非常滿意!

評分買瞭好多書啊 這個是幫朋友買的 說很不錯

評分書本質量不錯,值得購買,很劃算

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![馬戲團之夜 [Nights at the Circus] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10851673/4f72a87f-f609-45b7-9818-6b97d3cb369a.jpg)

![香蕉的低語 [Muz Sesleri] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12024172/59b27738N5a2f6c58.jpg)