具体描述

编辑推荐

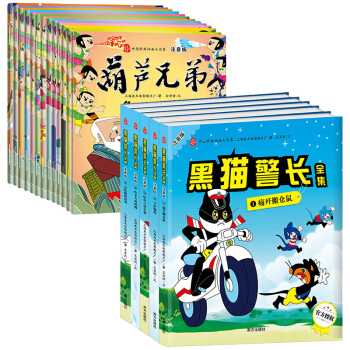

《永远的珍藏》丛书精选中外经典漫画中的优秀篇章,以作家专辑形式出版。为更符合当下小读者的接受习惯,对黑白原作加上颜色,同时请专门作者对部分作品配上简短的幽默文字。力求以所收作品的经典代表性、书籍装帧设计的精美以及图文并茂的幽默效果,使之成为令小读者一生受益的经典漫画典藏。

内容介绍

为更符合当下小读者的接受习惯,对黑白原作加上颜色,同时请专门作者对部分作品配上简短的幽默文字。力求以所收作品的经典代表性、书籍装帧设计的精美以及图文并茂的幽默效果,使之成为令小读者一生受益的经典漫画典藏。

《怪老头》,作者是瑞典著名漫画大师奥斯卡·雅各布森,该作品自1921年出版单行本起,早已在全世界范围内产生影响,是欧洲漫画宝库中的经典之作之一。

《三毛》精选三毛漫画中的优秀篇章合集成册。作者是我国著名漫画家张乐平先生,从1935年张乐平先生笔下的diyi个三毛至今,三毛形象深入人心。人们喜欢三毛,因为他正直善良、见义勇为、聪明顽皮、富有童趣,具有独特的艺术魅力和深厚的社会内涵。

《子恺漫画》为丰子恺先生漫画代表作的配文上色结集。

《父与子》,作者是德国漫画家卜劳恩,他在《父与子》中所塑造的善良、正直、宽容的一束形象,深深地打动了千百万读者的心,被人们誉为德国幽默的象征。

作者介绍

《怪老头》

奥斯卡·雅格布是瑞士zui著名的漫画家,1889年出生于瑞典哥德堡,9岁痛失双亲,在农村生活。一周只能上三天学。13岁时辍学给人当雇工,后来又当过伐木工、打铁匠和火车司炉。雅各布生1919年在瓦兰美术学校学习美术,并为著名的《每日新闻》和其他报纸工作。

《三毛》

张乐平(1910.11.10 ~ 1992.9.28),男,浙江海盐人,毕生从事漫画创作,画笔生涯达60个春秋。1949年后,在中国美术家协会上海分会、解放日报社、上海少年儿童出版社任专业画家。80年代后任中国美术家协会顾问、《漫画世界》主编。其漫画以政治讽刺见长。1949年后还画了三毛在新时代的经历系列画集,共出版10多部三毛形象的漫画集。

《子恺漫画》

丰子恺(1898年11月9日-1975年9月15日),光绪二十四年生,中国浙江省嘉兴市桐乡市石门镇人。原名丰润,又名仁、仍,号子觊,后改为子恺,笔名TK(主要原因是丰子恺的威氏拼音法名字为FONG, TSE KA)。子恺少好书画,师从弘一法师(李叔同),又从夏丏尊游,诗书绘画皆有所成。 以中西融合画法创作漫画以及散文而著名。画集《子恺漫画》

《父与子》

埃·奥·卜劳恩(E.O.Plauen)是德国著名漫画家。他是继海恩里希·霍夫曼(Heinrich Hoffmann)和威廉·布施(Wilhelm Busch)之后的又一位德国艺术巨匠,他的艺术生涯十分短暂,作品不多,但成就卓著,他的《父与子》被誉为德国幽默的象征。

用户评价

说实话,我一开始有点担心这本画册的内容对于现代的孩子来说会不会过于“老旧”或“晦涩难懂”。毕竟现在的孩子接触的都是高饱和度的电子屏幕和快节奏的动画片。但事实证明,好的艺术是超越时代的。我发现,只要用一种轻松的方式引导他们,比如讲讲画中人物背后的故事,孩子们立刻就会被吸引住。这些故事里蕴含的正直、善良、对弱者的同情心,是任何时代都需要的核心价值。我特别喜欢其中一些关于亲情和师徒情谊的描绘,那些场景简单到近乎素描,但情感浓度却高得惊人。它教会孩子如何去“感受”而不是仅仅“观看”,如何去体会那些不言而喻的爱与责任。这绝对是比任何说教都更有效的教育工具。

评分这本画册简直是时光机,一翻开就感觉自己回到了那个无忧无虑的童年。那些线条虽然简单,却有着直击人心的力量。我记得小时候,每次在旧书摊上看到类似的画册,都会央求父母买下,然后一整个下午都沉浸在那些黑白或泛黄的纸张里。这本书的装帧设计也很有心,摸上去有一种年代的质感,让人倍感亲切。它不仅仅是收录了一些过去的经典作品,更像是为我们这些“老读者”提供了一个重温旧梦的契机。我尤其喜欢其中一些描绘家庭日常温情的片段,那种不加修饰的朴素情感,在现在这个快节奏的时代里显得尤为珍贵。每一次翻阅,都能从中汲取到一股温暖而坚韧的力量,仿佛那些陪伴我们成长的角色又回来了,在耳边轻声诉说着那些关于爱、关于成长的故事。它提醒着我,有些美好的东西是永远不会褪色的。

评分作为一个资深漫画爱好者,我对那些承载了时代烙印的作品有着近乎偏执的喜爱。市面上很多复刻版为了追求“完美”,反而丢失了原版那种特有的粗糙感和手绘的温度。然而,这套书的处理非常到位,它保留了原画稿特有的笔触痕迹和油墨的晕染效果,让人仿佛能感受到创作者当时挥笔作画时的心境。我尤其欣赏其中对社会百态的观察和记录,那些看似随意的几笔,却精准地捕捉到了特定历史时期人们的生活状态和内心世界。这不仅仅是娱乐作品,更是一部活生生的社会风俗画卷。读完之后,我常常会陷入沉思,思考那个年代的人们是如何在物质相对匮乏的环境中,依然保持着对生活的热爱与对真善美的追求。这种厚重感,是当下许多快餐式漫画无法比拟的。

评分我必须得说,这本画册的装帧质量简直是业界良心。从纸张的厚度和韧性,到印刷的清晰度,都看得出制作者的匠心。很多老旧的画作,在重新制作时容易出现墨色不均或者细节丢失的问题,但这本完全没有这种困扰。即便是那些年代久远的线条,也得到了最大程度的还原和优化,使得每一个细节——无论是人物脸上的细微表情,还是背景中的一草一木——都清晰可见。我甚至花了好长时间去研究那些墨线的粗细变化,从中体会到不同作者独特的绘画节奏感。对于喜爱研究艺术风格的读者来说,这套书无疑提供了一个极佳的参照样本。它成功地架起了过去与现在之间的桥梁,让经典以最优雅的姿态,再次走入我们的视野,值得珍藏和反复品味。

评分我最近在给我的侄子挑选课外读物,希望能找到一些既能启发想象力,又不失教育意义的作品。翻阅了市面上许多五花八门的绘本,总觉得少了点“味道”。直到发现了这本,我立刻被它的那种沉静的艺术气息所吸引。它的画面构图极其讲究,即使是给年幼的孩子看,也能潜移默化地培养他们的审美。这些画作的魅力在于,它们不依赖于华丽的色彩或复杂的叙事,而是通过人物的眼神、肢体语言,乃至场景的留白,来传递深层次的哲理。我试着和侄子一起看,他虽然还不能完全理解其中的深意,但对那些形象鲜明的人物总是充满好奇。这套书就像是一把钥匙,打开了一扇通往经典艺术和人文关怀的大门,对于培养孩子的耐心和对美的感知力,绝对是上佳之选。

评分挺好的书,希望孩子能喜欢!

评分书还不错,只是速度慢了点。

评分书的质量不错,孩子很喜欢,主要是便宜!

评分儿子很喜欢,没事时就阅读!

评分很不错的书了

评分还好

评分书还不错,只是速度慢了点。

评分很不错的书了

评分送的挺快,邮政也有速度的。还没看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![尚童童书·世界精选绘本:色彩追梦人艺术家亨利·马蒂斯的故事 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11988605/57fcb4b4N162671e0.jpg)

![DK宝宝捉迷藏翻翻发声书:农场里的朋友 [0-3岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11994846/5791971eN17959625.jpg)

![超级飞侠贴纸大图鉴(白金珍藏卷) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12074598/583be43eN187cf9c2.jpg)

![不可能完成的任务(高卢英雄历险记7册套装) [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12078263/591ebcc0N1e9ec76a.jpg)

![奇想国当代精选:好狗塔克(中英文双语) [3-6岁] [THE GOOD DOG] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12162177/59957a83N558c847e.jpg)

![国际大奖小说——小女巫艾米 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12215955/5ac1d089N16d4dad3.jpg)

![嗷嗷嗷!(启发童书馆出品) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12261577/5a38b323N4d5ac6e2.jpg)

![嘻哈农场(套装全4册) [3-7岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12331418/5ad841fcN0fade974.jpg)

![鸭子骑车记 大卫不可以 凯迪克大奖得作者大卫香农代表作 鼓励孩子勇敢尝试 儿童故事绘本 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12696971710/59eda05aNdf987a56.jpg)

![和平树 一个来自非洲的真实故事 [WANGARI’S TREES OF PEACE: A True Story from Africa] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11873087/56c5521eNc2b62966.jpg)

![睡美人与魔纺锤(精装) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12053632/58086338Na66b5ec6.jpg)

![彩乌鸦系列十周年版 小女巫 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12133537/596dc178Ndb067284.jpg)