具体描述

产品特色

编辑推荐

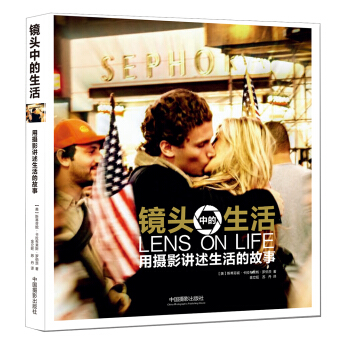

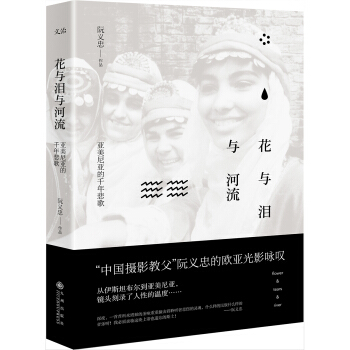

适读人群 :大众读者“中国摄影教父”“台湾的布列松”阮义忠全新摄影随笔作品!

从伊斯坦布尔到亚美尼亚的流浪探寻之旅

镜头刻录了人性的温度,摄影是一种信仰

内容简介

一场因音乐而起的旅行——著名摄影家阮义忠先生于1997年造访高加索山区小国亚美尼亚,感人经历以精彩的文章与摄影作品呈现。除了丰富的个人体认,且以同理心深入介绍亚美尼亚这个国家、民族的沧桑。

作者还远赴伊斯坦布尔,用镜头记录了这个土耳其极大的港口城市,这里有质朴的人民,也有繁华的商贸,悠久的历史浇灌了整座城市的文化气息。处处透露着极富吸引力的异域风情。

作者简介

1950年生于台湾省宜兰县。22岁任职《汉声》杂志英文版,开始摄影生涯。阮义忠的著作丰富,对全球华人地区的摄影教育卓有贡献,其中尤以20世纪80年代出版的《当代摄影大师》《当代摄影新锐》,以及1992—2004年创办的《摄影家》杂志影响巨大,被誉为“世界摄影之于中国的启蒙者与传道者”“中国摄影教父”。近期出版有摄影随笔集《一日一世界》《人与土地(增补本)》《失落的优雅》《正方形的乡愁》等作品。

目录

卷一:伊斯坦布尔的呼愁

伊斯坦布尔的呼愁-1

到土耳其求助-3

伊斯坦布尔之眼-6

加拉塔的老茶馆-10

有一种情绪叫呼愁-16

一杯咖啡的记忆-20

烘焙师的荣耀-24

土国的茶文化-27

大巴扎-30

鸽子的天堂-35

都怪伊斯坦布尔的太阳-40

诗歌中的要角-45

帕慕克的博斯普鲁斯-50

午后的奥塔科伊-56

友善慷慨的民族-59

托普卡匹博物馆-61

精密的古代供水系统与护城墙-66

十九世纪的老电车-72

共和国的国旗与国父-81

你实际上是哪里人-84

索非亚清真寺与征服者-90

新清真寺-94

柯米塔兹住持过的教堂-101

难忘的土耳其料理-107

回到未曾到过的家-112

卷二:想念亚美尼亚

想念亚美尼亚-123

千里迢迢为音乐-125

爸爸来过夜的那一天-132

柯米塔兹的原乡-144

飞越挪亚方舟停靠的山-154

在亚美尼亚的第一餐-164

让阳光照在墓地上-171

围着十字架打转的字母-178

悲苦心灵的抚慰者-188

踩在神秘的禁地上-198

先进的古老文明-204

我们的母亲被关起来了-212

高加索的一道伤口-222

前世因缘现世果-232

玫瑰为什么有刺? -240

每个人都在背自己的十字架-245

晨风中的灵魂-250

等待上帝之子-256

精彩书摘

卷一:伊斯坦布尔的呼愁

到土耳其求助

去亚美尼亚的念头压不住。我遇到国际友人便打听,得到的回答却一概是“没概念”!离开法国土鲁斯那天,〈水之堡〉摄影艺廊创办人尚?杜杰德(Jean Dieuzaide)载我们夫妻去机场,从老旧泛黄的公文包掏出一本厚厚的图书:“这是《罗曼艺术全集》关于亚美尼亚的部分,抱歉不能送你,但你可以翻一下。”

办好登机手续,我迫不急待地在咖啡座展开书页。老先生颔首微笑:“亚美尼亚的建筑、雕刻及绘画在西方宗教艺术上占的分量很重。”“还有音乐”我热切地接腔:“他们的音乐太让我感动了,真想去看看那个地方、那些人!”

回台北没多久,《摄影家》杂志的英国编辑布莱恩?坎贝尔(Bryn Campbell)寄来一个沈甸甸的包裹。一拆我就心跳加快,赶紧叫老伴过来看——是一本《亚美尼亚2000年的艺术与建筑》,封皮里夹着布莱恩的短函:

“亲爱的义忠、瑶瑶:看到这本书我无法不买。文章不是那么好读,但插图与照片应能让你们更了解此国此民。希望你们喜欢。1997年3月28日”

欲望被两位好友烧得更旺,我却不敢轻举妄动。亚美尼亚位于高加索山区,被包在土耳其、乔治亚、亚塞拜疆和伊朗之间,去一趟可不像到巴黎、伦敦那么方便。再加上言语不通,就是入了境恐怕也寸步难行。

旅行社根本帮不了忙,还以为亚美尼亚是南美的一个小乡村。有天突然灵光乍现:杂志不是在1994年6月号介绍过土耳其摄影家阿拉?古勒(Ara Guler)?这可是最接近亚美尼亚的地方了!当下便传真一封请教信,回音来地也快:“你先办签证,到伊斯坦布尔来再说!”

打定主意,一个多月后,我和老伴趁去巴黎时,兜着朋友帮忙打听到的亚国驻法大使馆地址,忐忑不安地登门碰运气。

办签证的小姐板着脸,用英文问:“为何想去我的国家?”“贵国的音乐与建筑深深吸引了我们。”短短一句回答,却让她好像变了个人似地,笑容灿烂地拿起戳印,在两本护照上重重盖下:“你们是第一对去我国的亚洲人!”

不仅如此,她还特地离开座位,拿来几份关于亚美尼亚的介绍,殷殷叮咛:“要先到伊斯坦布尔,再从哪儿搭机去埃里温(Yerevan)。”

1997年 5月27日,我们在亮晃晃的大白天抵达伊斯坦布尔。阿拉?古勒帮我们订的酒店叫“理查德蒙”(Richmond),位于独立街(Istiklal)。柜台小姐递上一张纸条,说阿拉?古勒先生打过电话,稍后再联络。

时间刚够打开行李,冲个澡。不久之后,我们便被接到加拉塔老城区(Galatasaray)一栋古色古香的楼房。门上的玻璃彩绘简单明了地勾出大大的“古勒公寓”,跟楼主一样平稳沉厚、不花不俏。

(图1)

伊斯坦布尔之眼

阿拉?古勒的工作室楼高四层,二楼专门会客。世界各地的摄影家、新闻记者、作家、艺术家,只要来伊斯坦布尔都会到他这儿坐坐,求教有关土耳其的大事小事。受过他款待的摄影家包括布列松、马克?吕布、伊涅兹?哈斯、约瑟夫?寇德卡、萨巴斯提奥?萨尔加多。

逗留伊斯坦布尔期间,我和老伴时时刻刻都能感受到古勒的热情与慷慨。除了安排我们认识当地文化,他还推荐在该国摄影圈相当活跃的安馨?乌赞德斯(Engin Ozendes)女士帮《摄影家》杂志的〈土耳其专号〉组稿。更重要的是,没有他的引荐,我根本造访不了魂牵梦萦的亚美尼亚。

出生于1928年的古勒先生在他的国家地位崇高、人尽皆知,是土耳其少数具国际知名度的摄影家,为马格兰图片社的成员,被尊称为“伊斯坦布尔之眼”。早在1962年已是“徕卡大师奖”得主,之后获颁的荣誉包括土耳其的“世纪摄影师”、“文化艺术大奖”,法国的“国家荣誉勋章”以及美国的“露西终生成就奖”。

诺贝尔得奖主奥尔罕?帕慕克(Orhan Pamuk)的自传《伊斯坦布尔——一座城市的记忆》(何佩桦翻译),书中插图大部份都是古勒的照片。2009年出版的《阿拉?古勒的伊斯坦布尔——40年的照片》(Ara Guler's Istanbul: 40 Years of Photographs),书中还有帕慕克写的介绍文。

古勒自称“视觉历史学家”,自始至终拥抱“报导摄影师”这个身份,认为摄影只能反映现实,在艺术追求方面的价值不高。“我摄影作品最重要的元素便是「人的存在」,提供有关「人」的记忆,特别是他们的生活及遭遇。”

房间里堆满了书籍、相纸盒以及他从世界各地带回来的纪念品。有一面墙挂着他拍的世界名人;放眼望去,唯一认不出来的只有毕加索旁边的那位。

“这是谢尔盖?帕拉赞诺夫(Sergei Parajanov),二十世纪最伟大的导演之一。人们都以为他是苏联人,其实,他的父母都是亚美尼亚族。”

(图2)

加拉塔的老茶馆

独立大街位于历史悠久的贝伊奥卢区(Beyoglu),是君士坦丁堡鼎盛时期的时尚中心。十九世纪不但可见华贵的马车、先进的电车,商家还时兴用法文做广告。如今依然满街书店、艺廊、戏院、餐厅、精品店、咖啡馆以及经营了数代的糕饼店。

小区热闹的很,古勒的步调却是完全属于他自己的慢悠悠。徕卡相机不像一般摄影人那样挂在脖子、肩膀上,而是用掌心握着,相机带缠在手腕。双臂放松地在背后交叉,看起来就像个漫步的沈思者,只有拍照的人明白,他其实随时都在准备捕捉画面。

那天下午经过一家老茶馆,我们跟着拐进去,剎那之间有如踏入百年前的时空。坐在门口的茶馆主人美髯花白,毡帽下的双眸炯炯有神,活脱脱一位奥斯曼帝国的角色。

没开灯,大理石小方桌在黝黯的室内一张捱着一张,有的缺角,伴着暮气沉沉的靠背木椅,吞吐着时不我与的幽光。所有墙面都挂满了相框,框与框之间又钉着、贴着、悬着各式各样的剪报、资料。如果这还不叫泛滥成灾,是因为没把那些泛黄的插画、照片、证书、旗帜、奖状,以及整本、整张朝墙上钉的杂志、报纸加进去。

老板跟古勒闲聊,红茶一杯接一杯地喝,座位周遭也堆满了书报、文件。可惜不懂土耳其文,弄不清墙上挂的对象在讲什么。肖像感觉以政坛人物居多,整个环境郁闷地有如近代史陈列馆。

只能猜测,这家古勒口中的“加拉塔最老“茶馆,绝对有独特的历史意义。搞不好,当年的革命元老正是在此共商建国大计。老茶馆提供的绝不仅是饮料,还有那个令人振奋、缅怀的时代氛围。

(图3、4)

有一种情绪叫呼愁

土耳其的传统茶馆不接待女客。几位老汉各自分散在不同角落,似乎都有专属空间。可以想象,来这儿聊天、打牌、抽烟、发呆的主顾,在熟悉的人事物环绕之下,感觉多么温暖、安全、舒适。

两位年纪不小的男士坐在窗旁的两头,彼此靠得那么近,神情却是那么远。偶尔阳光也会不小心闯进来,将斑驳的墙角蒸出阵阵难以形容的气息。

在伊斯坦布尔,有一种情绪叫“呼愁”。难道这就是?

帕慕克在《一座城市的记忆》书中用了几乎一整章讲这个词儿:“「呼愁」起源于和忧伤一样的「黑色激情」,其辞源归因于亚里士多德时代最早提及的基本体液(黑胆质)??「呼愁」不是某个孤独之人的忧伤,而是数百万人共有的阴暗情绪。”

这本书是2003年出版、2007年翻译成中文的。1997年用相机定格的这个画面,让我在18年后的今天有了新体会。

当时拍的另一张照片也透露了同样的情绪。有天走在喧闹的市集中,突然发现这个角落异常冷清。年轻人的前方座椅、后方店面均笼罩在阴影里。阳光从屋檐与遮阳篷之间的细缝钻入,唯独打在他身上。

喧嚣褪尽,就是本真出现时。然而,强烈的明暗对比让人感觉特别不实,彷佛是剧场中的一景。一个人面对的阴影,成了整条街的忧郁象征。弥漫在空气中的哀伤,难道也是“呼愁”?

(图5、6)

前言/序言

序:一场因音乐而起的旅行

阮义忠

十八年前,因为一首圣咏,我决定造访亚美尼亚。许多朋友觉得不可思议,因为这高加索山区小国闻所未闻,且刚脱离苏联,要取得入境签证十分困难。国际友人也无法给我太多建议,大家对此国都很陌生。有一天,一个名字闯入我的脑海——土耳其的国宝摄影家阿拉?古勒(Ara Guler)。

我和内人在伊斯坦布尔待了一周。阿拉?古勒不但慷慨招待,还特地请亚美尼亚摄影家波荷斯?波荷西扬(Poghos Poghosian)在当地照顾我们。没有这两位朋友,我不可能一偿造访亚美尼亚的夙愿。

直到现在,亚美尼亚与土耳其两国之间依然并不友好,经历大屠杀的亚美尼亚人提到土耳其便咬牙切齿。然而,对我这个旅人而言,两国人民都让我深切领受到了他们的热情、慷慨与好客。

我在亚美尼亚几乎走遍各省份,但在土耳其只造访了伊斯坦布尔;两处各待一星期。在我的回忆当中,两地是无法分割的,就像任何一场旅行,没有起点,就不会有终点。

每次旅行都是离家与返乡的过程,其中最宝贵的经历都跟人有关。再陌生的地方,只要有朋友,就会发生一些难忘的事。在情感上,那个所在就像家,令人产生归属感。

我的旅行经验常跟音乐有关。在进入亚美尼亚之前,我尽可能收集这个民族的音乐,除了圣咏,还有民歌、舞曲以及各种器乐。亚美尼亚音乐先驱科米塔兹(Komitas Vardapet)所作的弦乐四重奏,以及他生前亲自录唱的歌谣家里都有。

去之前就经常跟朋友说我要去亚美尼亚、我要去亚美尼亚,回来之后又经常讲那边发生的故事,许多朋友大概都听烦了!但直到写成文章、出书,我才觉得这场旅行终于结束了。每次旅行都有一位带路人,完成这本书,为的也是要向古勒与波荷西扬两位朋友致敬、感恩。

事隔这么多年,许多印象已淡。可喜的是,照片记录了一切细节。内人袁瑶瑶透过互联网对照影像,将照片上的场所背景一一搜出,在每篇文章的组织与润饰上也帮了大忙。卷一的文字部分,完全要归功于她。

谢谢老伴!

2015年9月2日于台北新店

用户评价

这本书的书名本身就构建了一种强烈的宿命感与流动性。河流,总是象征着不可阻挡的时间和命运的轨迹。我设想,作者或许会巧妙地利用地理景观作为叙事线索,让读者仿佛跟随那条母亲河(或者多条河流)的走向,一同经历民族的兴衰。河流时而湍急,象征着战争与剧变;时而平静,映照着蛰伏与积蓄力量的年代。我特别期待书中对“亚美尼亚”这一独特文化实体在历史长河中如何保持自身独立性的探讨。在一个动荡的地理十字路口,如何平衡来自不同强大文明的影响,如何守护信仰与语言的火种,这本身就是一部波澜壮阔的史诗。如果这本书能成功地将地理、历史、文化、宗教熔铸一炉,以一种既富含学术严谨性又充满人文关怀的笔触呈现出来,那么它无疑将是一部重要的、值得反复研读的巨著。

评分光是“千年悲歌”这几个字,就足以让人心头一紧,立刻联想到那些宏大叙事中常常被轻描淡写却又至关重要的民族苦难史。我深信,好的历史书绝不是枯燥的年代罗列,而是充满张力的生命群像。我推测,这部作品在叙事节奏上必然是跌宕起伏的,或许会从一个极度辉煌的黄金时代开篇,然后逐步深入到那漫长而幽暗的挣扎时期。那种绵延不绝的“悲歌”,想必是通过无数个体命运的交织来体现的,也许是某个英雄的壮烈牺牲,也许是普通农户在战火中的无助与坚守。优秀的作者不会仅仅停留在记录苦难,更重要的是挖掘出在苦难中孕育出的独特文化基因和民族精神内核。这种精神,如同河流一样,虽然时常被淤泥覆盖,但其流动性从未停止。我非常期待看到作者如何处理那些复杂的国际政治角力对这个民族命运的影响,以及他们如何在夹缝中求生存、求发展的那种近乎奇迹般的智慧和毅力。

评分坦白讲,涉及“千年”级别的长篇历史梳理,对作者的学识和史料的广博程度要求是极高的。我关注这本书是否能提供扎实的学术支撑,同时又不失引人入胜的叙事魅力。我希望它能像一条精心铺设的轨道,引导读者穿越不同的历史阶段,清晰地看到那些关键转折点是如何塑造了今日的格局。尤其是在处理文化传承与身份认同的部分,这本书如果能深入探讨,将会非常有价值。一个民族的灵魂,往往藏在他们如何看待自己的过去,如何坚守自己的传统,即便身处逆境。我期待作者能展现出一种跨越时空的洞察力,不仅解释“发生了什么”,更重要的是解析“为什么会这样”,以及这种历史经验对当代世界格局可能产生的深远影响。这种深层次的剖析,才配得上“悲歌”二字的重量。

评分这本历史著作,虽然我尚未拜读,但从书名和主题的厚重感来看,它必然是一部深刻描绘特定地域民族命运的力作。我猜想,作者在字里行间定然倾注了对那片古老土地深沉的爱与痛。想象一下,那些蜿蜒流淌的河流,它们见证了多少王朝的兴衰,多少人民的泪水与希望。历史的洪流冲刷着记忆的堤岸,而真正的史诗,往往能将这些碎片重新打捞,赋予其不朽的意义。我期待书中能够展现出一种宏大的叙事结构,将地理环境的永恒性与人类历史的变迁性巧妙地融合在一起。那种跨越千年的时间感,需要作者具备极高的驾驭史料和情感表达的能力,既要保持历史的客观冷静,又要能触动读者内心最柔软的部分。如果作者能成功地将“花”的绚烂生命力与“泪”的无尽悲怆进行对比,那么这本书的艺术感染力无疑会非常强大。这不仅仅是一部历史陈述,更像是一曲献给逝去时光的挽歌,以及对未来坚韧生存的颂扬。我希望它能提供一种全新的视角,去理解和感受一个民族在巨大历史压力下的精神韧性。

评分从一个纯粹文学阅读者的角度来看,我关注的重点在于“花”与“泪”的意象处理。一个民族的历史,如果不加上美学和情感的维度去描摹,很容易流于说教。我设想这本书的文字风格是极具画面感和象征意义的。比如,“花”可能代表了短暂的美好瞬间、璀璨的文化成就,或是每一次复兴的微光;而“泪”,则是无法磨灭的伤痛记忆,是世代相传的无声哀叹。这种对比,如果运用得当,能够极大地增强作品的感染力,让读者在阅读历史事实的同时,也能体验到强烈的代入感和共情。我希望作者能够避免过于宏大叙事带来的疏离感,而是通过细腻的场景描写,如某处古老修道院的钟声、某道菜肴独特的香料味,来勾勒出这个民族日常生活的质感,从而让“千年悲歌”不再是遥远的概念,而是切实的、有温度的生命体验。

评分送货很快,东西也不错,可以用很长时间,有需要还会再来的。

评分阮义忠的拥趸,出一本买一本,必须的。

评分不错不错………

评分好

评分摄影家质朴的文字配合意味深长的黑白照片,游离在那块神秘的土地!

评分这本书不错这本书不错推荐

评分名字起的不错 活动凑单购入

评分古古怪怪广告

评分自从2005年在扎尕那结识了达让之后,我真是迷上了扎尕那的风景。只要有空闲的时间,我就往扎尕那跑一趟,去达让家住上几天。虽然扎尕那位于甘南州的腹地距兰州五百公里之遥,但是交通非常便利。从兰州长途汽车站坐豪华大巴出发,穿过七道梁隧道,驶上去临洮的高速公路,在崔家崖过洮河,经过被穆斯林称作“中国的麦加”的临夏市,再过土门关,就进入青山绿水的甘南州首府合作市了。解放前的合作是一片开满了蓝色马莲花的草滩,它唯一的土木建筑是依毛梁下边的黑错寺院,如今它已经变成一座漂亮的草原新城了。从合作往东,经过满目青翠的长长的沙冒沟——这里曾经是强盗出没专事劫持来往商队的地方,再顺江柯河南下就又看见了洮河。过洮河有一个小镇扎古录,再往前就进了车巴沟。沿车巴河溯流而上,地势越来越高,但见山冈如涛,草坪如潮。然后是蘑菇状的岩石挤挤挨挨的扎尕梁。从一处标高四千二百五十米的山口翻过山梁,公路就跌进一片巨大的石林。汽车在石林里穿行,一路下坡跑上半小时,突然眼前豁然开朗,一片碧绿的原野在脚下铺开,扎尕那到了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![永不褪色的时光:宝丽来的故事 [I start the story of Polaroid] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11680756/55388b4fNb3ea4637.jpg)