具体描述

内容简介

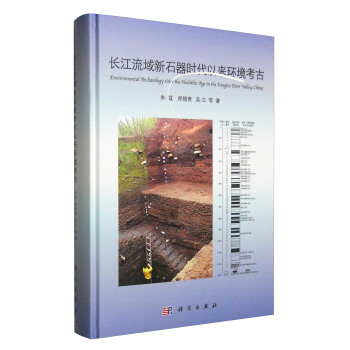

《长江流域新石器时代以来环境考古》介绍了长江流域新石器时代以来环境考古研究的目的、意义、方法和成果等。《长江流域新石器时代以来环境考古》在研究晚冰期以来湖北神农架大九湖地区环境演变的泥炭地层记录基础上,分析了长江上、中、下游新石器时代以来考古遗址时空分布、典型遗址考古地层、若干典型自然沉积地层与环境演变和人类文明演进的关系。对长江上游主要研究了重庆、成都平原、贵州、云南、青海的考古遗址时空分布和长江三峡库区、中坝遗址、玉溪遗址、大宁河流域及成都平原典型遗址考古地层特征,论述了成都平原温江红桥村遗址距今4000年前的水利工程特征。对长江中游主要研究了湖北江汉平原荆州江北农场新石器时代以来自然沉积记录,分析了湖北、湖南、江西等长江流域区新石器时代以来的遗址时空分布变化规律;讨论了湖北荆门沙洋钟桥遗址、天门石家河遗址与郧县辽瓦店遗址揭示的全新世环境演变与人类活动的关系。对长江下游主要研究了长江三角洲、南京林峰桥、宝华山地区、高淳县胥溪河环境演变记录,并与浙江天目山千亩田泥炭地层的全新世环境演变记录作了对比分析,在此基础上研究了上海马桥、江苏宜兴骆驼墩、高淳薛城、海安青墩、东台陶庄与开庄等典型遗址区新石器时代以来环境演变与人类文明演进的关系。《长江流域新石器时代以来环境考古》除可供环境考古、第四纪环境演变、自然地理学、地貌与第四纪地质学教学科研参考外,对当前环境考古具有较高参考价值,也可供高等院校师生和考古部门及博物馆工作人员参考。

《长江流域新石器时代以来环境考古》封面照片由朱诚提供;封底照片上方左侧长江上游忠县中坝遗址全景照片由孙智彬提供,其余由朱诚提供。

作者简介

朱诚,男,南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师、南京大学区域环境演变研究所所长、中国第四纪科学研究会教育与普及专业委员会主任(2008-2016年)、中国地理学会环境变化专业委员会副主任、江苏省考古学会常务理事(2012-2015年)。多年从事长江流域全新世环境考古研究,已发表过多篇环境考古研究论文,已出版《全球变化科学导论》和《环境考古概论》教材。郑朝贵,男,滁州学院教授,中国第四纪科学研究会教育与普及专业委员会委员、中国地理学会会员。多年从事区域环境演变、GIS应用的教学和研究工作,发表环境考古研究论文多篇,获得安徽省教学成果一等奖一项、二等奖二项。

吴立,男,安徽师范大学国土资源与旅游学院地理系副教授、硕士生导师、中国地理学会会员、中国第四纪科学研究会会员。多年从事长江中下游地区第四纪环境演变与环境考古的科研和教学工作,已发表多篇环境考古研究论文。

内页插图

目录

序言前言

第一章 长江流域新石器时代环境考古研究的意义

第一节 研究目的和意义

一、研究目的

二、研究意义

第二节 研究方法、思路和内容

一、研究方法与思路

二、研究内容

第二章 晚冰期以来湖北神农架大九湖地区环境演变的泥炭地层记录研究

第一节 神农架大九湖泥炭剖面概况

一、区域地理环境

二、大九湖盆地概况

三、野外采样与剖面特征

四、大九湖泥炭高精度年代标尺的建立

第二节 神农架大九湖泥炭晚冰期以来孢粉记录的环境演变

一、孢粉分析方法

二、孢粉鉴定结果

三、孢粉数据揭示的区域环境演变序列与对比

第三节 神农架大九湖孢粉气候因子转换函数与古气候重建

一、研究方法

二、转换函数的建立和大九湖古气候重建

三、孢粉气候因子转换函数与古气候重建讨论

第四节 神农架大九湖气候转换函数中孢粉因子的气候敏感性分析

一、研究方法

二、转换函数与孢粉的气候敏感性

三、孢粉因子的气候敏感性讨论

第五节 神农架大九湖泥炭高分辨率腐殖化度记录的气候变化

一、腐殖化度在泥炭环境记录研究中的应用

二、腐殖化度实验方法

三、腐殖化度实验结果与分析

四、腐殖化度记录的气候变化讨论

第六节 神农架大九湖泥炭高分辨率气候变化的地球化学记录

一、地球化学实验

二、有机碳和同位素地球化学结果

三、气候变化阶段的划分

四、与其他高分辨率记录的对比讨论

五、大九湖泥炭气候变化的地球化学记录讨论

第三章 长江上游新石器时代以来考古遗址时空分布与环境的关系

第一节 长江上游新石器时代以来考古学文化演进特点

一、长江三峡库区文化谱系概述

二、四川地区的新石器文化和青铜文化

第二节 重庆旧石器至唐宋时期遗址时空分布与自然环境的关系

一、研究区概况及研究方法

二、遗址时空分布特征

三、重庆库区旧石器时代至唐宋时期考古遗址分布规律

四、考古遗址时空分布与自然环境的关系

第三节 四川三星堆文明消失和金沙文明兴起成因的环境考古

一、研究区域自然地理概况

二、成都平原的古文化演替

三、三星堆、金沙遗址古河道沉积环境分析

四、三星堆文明消失问题的地貌学证据

五、四川三星堆文明消失和金沙文明兴起成因的讨论与认识

第四节 贵州旧石器时代至商周时期遗址空间分布及其自然环境背景

一、研究区域概况

二、材料与方法

三、遗址时空分布特征

四、贵州遗址时空分布与自然环境的关系

五、对贵州地区旧石器至商周时期遗址时空分布与自然环境关系的认识

第五节 云南新石器时代人类遗址分布与自然环境的关系

一、研究材料与方法

二、云南新石器时代人类遗址的时空分布

三、云南新石器人类遗址分布与自然环境的关系

第四章 长江上游新石器时代以来典型遗址考古地层研究

第一节 长江三峡库区中坝遗址的考古发现与人地关系记录

一、中坝遗址概况与地层堆积特征

二、14C测年与出土器物考古以及史料考证断代

三、中坝遗址的性质与考古发现

四、中坝遗址古洪水层沉积特征

五、孢粉鉴定结果及其环境考古意义

……

第五章 长江中游新石器时代以来自然沉积记录研究

第六章 长江中游新石器时代以来考古遗址时空分布与环境的关系

第七章 长江中游新石器时代以来典型遗址考古地层研究

第八章 长江下游典型自然沉积地层全新世环境演变记录研究

第九章 长江下游新石器时代以来考古遗址时空分布与环境的关系

第十章 长江下游新石器时代以来典型遗址考古地层研究

第十一章 长江流域新石器时代以来环境演变与人类文明演进的关系

前言/序言

全新世环境演变与人地关系研究是当前全球变化研究的核心问题之一。长江是世界第三大河,是中华民族的母亲河,也是中华文明的重要孕育流域。长江流域现有4亿多人口,是我国重要经济区,但也是受洪涝、干旱、海侵等灾变事件影响较大的灾害多发区。从全流域角度人手,研究长江流域新石器时代以来环境演变对人类文明演进影响,无论是在理论上还是实践上均有重要科学意义。本书作者及其科研团队自1993年以来,在多项国家自然科学基金(含重点项目)、高等学校博士学科点专项科研基金及科技部国家科技支撑计划项目资助下,对长江流域新石器时代以来人地关系进行了坚持不懈的系统性环境考古研究。本专著的学术贡献主要体现如下:

1.针对全新世人地关系研究的难点,作者主要从三方面开展了环境考古研究:一是分别从上、中、下游人手,在广泛收集考古发掘资料和现场调查基础上,开展了对全流域各省市新石器时代考古遗址时空分布变化与地貌和环境演变关系的研究,其中采用了GIS制图和先进软件的分析手段,使各时期人类遗址在分层设色地形图上能清晰突显,增强了研究成果的可信度和可读性。二是对长江上、中、下游典型遗址地层作了深入细致的年代学、微体古生物学、沉积学和地球化学代用指标分析,获取了遗址地层中灾变事件对人类影响的重要记录。三是对全区典型自然沉积的全新世泥炭地层和河湖相沉积记录作了高分辨率的年代和孢粉学等研究,重建了全新世古气候与古生态环境,并将其与遗址地层作了对比集成研究。上述研究方法在环境考古领域具有独特创新性和很高的可信度,获得的研究成果系统性和整体性强。

2.该著作的另一贡献是,长江流域长达六千多年的新石器时代是无文字记载的史前时期,如何阐明该时段环境演变对人类影响这一人地关系是一个难题,作者从遗址地层和自然沉积地层对比研究中,提取出古洪水和古海面变化等灾变事件对人类生存影响研究的成果具有显著特色。由于有丰富的AMS14C测年数据和孢粉、有孑L虫等微体古生物及代用指标实验证据,该项研究成果的科学性强、可信度高。

3.该专著对长江流域新石器时代以来环境考古研究的贡献还表现为:在上游地区,作者利用参加长江三峡工程抢救性考古发掘和主持国家自然科学基金重点项目及面上项目之际,着重开展了对全国十大考古发现之一的中坝遗址以及三峡库区玉溪遗址、双堰塘遗址、张家湾遗址和成都平原温江区红桥村遗址、郫县马街遗址、新津县宝墩遗址等的考古地层学、年代学、沉积学和古生物学环境考古研究,与此同时还与神农架大九湖泥炭地层高分辨率的年代及孢粉气候转换函数作了集成对比研究,定量重建了该区一万年来古气候变化序列及其与古洪水、生物多样性及人类文明兴衰变化的关系。

用户评价

这本书的封面设计就充满了历史的厚重感,深邃的蓝色背景仿佛承载着长江奔腾了千万年的记忆,上面跃动的线条隐约勾勒出河流的脉络,与远古的陶片纹饰巧妙融合,这种视觉冲击力在第一时间就吸引了我。当我翻开书页,一股浓郁的书香扑鼻而来,这是一种混合着纸张、油墨和一丝淡淡尘埃的气息,仿佛是来自遥远过去的低语,让人心生敬意。我一直对史前文明,尤其是长江流域这样富饶的地理区域充满好奇,传说中那片土地孕育了无数的辉煌,却又在历史的长河中逐渐沉寂,只留下零星的遗迹等待解读。这本书的标题“长江流域新石器时代以来环境考古”恰好点燃了我长久以来的求知欲。它不仅仅是一本关于考古的书,更像是一把钥匙,能够打开通往过去那扇神秘的大门。我迫不及待地想要了解,在这片古老的土地上,人类是如何从最初的采集和狩猎,一步步发展出定居的生活,又是如何在这片土地上留下他们的足迹,又是什么样的环境塑造了他们的生活方式,甚至他们的思维方式。我想知道,那些埋藏在地下的陶片、石器,甚至是微小的植物遗骸,是如何在考古学家的手中讲述出动人的故事,如何勾勒出那个时代的气候、植被、水文以及人类活动的方方面面。我期待这本书能让我感受到一种穿越时空的震撼,仿佛能亲眼看到那些远古的先民们在江边劳作、繁衍生息的场景,能够体会到他们与自然和谐相处,又或是与之抗争的艰辛历程。这本书的出现,对我来说,无疑是探索长江流域史前文明的一次宝贵契机。

评分这本书给我的感觉,就像是在进行一场跨越时空的对话。作者以一种娓娓道来的方式,将那些深埋在地下的历史信息,展现在我们面前。我一直对史前人类的迁徙和扩散感到好奇,而这本书通过对环境考古证据的梳理,为我们勾勒出了新石器时代以来,长江流域人类活动范围的演变轨迹。我看到了,在漫长的历史长河中,人类是如何一步步适应不同的地理环境,如何跨越山川河流,如何在这片土地上繁衍生息,又如何与其他族群进行交流和融合。书中对不同遗址的年代测定和文化分期的精确描述,让我对长江流域新石器时代的历史进程有了更清晰的认识。我尤其对书中关于“文化传播”的讨论感到兴奋,究竟是人类的迁徙带去了文化,还是文化的交流促进了人类的互动?作者通过对物质文化和环境证据的综合分析,为我们提供了许多有价值的线索。这本书让我明白,历史并非是静止的,而是充满了动态的演变和复杂的互动。它让我对“文明起源”这个宏大的主题有了更深刻的理解,也让我意识到,长江流域在中华文明的起源和发展过程中,扮演了多么重要的角色。

评分这本书的吸引力在于它提供的不仅仅是知识,更是一种思考方式。作者在书中,将环境考古学的方法论,以及在新石器时代长江流域的应用,展示得淋漓尽致。我一直在思考,考古学家是如何从那些看似无用的碎石、残片中,提取出如此丰富的信息,并且构建出如此完整的历史叙事?这本书为我揭开了其中的奥秘。作者通过对不同类型遗址的案例分析,详细介绍了各种环境考古技术的应用,例如,古DNA分析如何揭示人群的迁徙和亲缘关系,同位素分析如何重建古人的饮食结构和迁徙路线,以及遥感技术如何帮助我们发现埋藏在地下的遗址。我尤其对书中关于“生态适应”的讨论感到印象深刻。不同的地理环境,如湿地、山地、平原,都对新石器时代人类的生存提出了不同的挑战,而人类也发展出了相应的适应策略。这本书让我看到了人类的智慧和韧性,如何在与自然的互动中,不断调整和发展。它让我明白,历史研究不仅仅是回溯过去,更是为了更好地理解我们今天所处的世界。

评分我对这本书的印象非常深刻,它不仅仅是一本提供知识的读物,更像是一次沉浸式的历史体验。作者在阐述每一个观点时,都会引用大量的考古发现和科学数据,这让我感到非常权威和可靠。我尤其喜欢书中通过对比不同遗址的考古证据,来揭示长江流域新石器时代不同区域在环境适应和文化发展上的差异。例如,书中对河姆渡遗址和良渚遗址的对比分析,就让我对湿地农业和早期稻作文明有了更深入的理解。作者巧妙地将考古发现与环境科学的研究成果相结合,让我们看到了古人是如何在特定的地理环境下,发展出独特的生活方式和技术。我特别关注书中关于早期聚落选址的讨论,为什么古人会选择在某些特定的地点建立他们的家园?是靠近水源?还是避开洪水?抑或是为了更方便地获取某种资源?这些问题在书中都得到了详尽的解答,让我对人类早期社会组织和空间利用有了更清晰的认识。这本书也让我开始重新审视我们今天所处的环境,以及人类活动对环境的影响。它让我意识到,我们与自然的关系是如此的密切,古代人类的生存和发展,无不受到环境的制约和影响。这本书的价值在于,它不仅让我们了解了过去,也让我们对现在和未来有了更深刻的思考。

评分这本书给我最大的感受是,历史的演变并非孤立存在,而是与我们赖以生存的环境息息相关。作者在书中,通过对长江流域新石器时代以来,环境考古学研究成果的梳理和分析,为我们呈现了一幅波澜壮阔的历史画卷。我一直对史前人类的起源和发展感到好奇,而这本书恰好提供了一个重要的视角。我看到了,在漫长的地质年代里,长江流域的地理环境是如何塑造了人类的起源和发展,又如何影响了不同区域的文化特征。书中对不同遗址的年代测定和文化分期的精确描述,让我对长江流域新石器时代的历史进程有了更清晰的认识。我尤其对书中关于“文化交流与融合”的讨论感到兴奋。不同区域的人群,在环境变化的影响下,或迁徙,或交流,或融合,共同塑造了长江流域丰富多彩的史前文化。这本书让我明白,历史的发展并非是静止的,而是充满了动态的演变和复杂的互动。它让我对“文明起源”这个宏大的主题有了更深刻的理解,也让我意识到,长江流域在中华文明的起源和发展过程中,扮演了多么重要的角色,而环境考古学的研究,为我们揭示了这一切的深层原因。

评分当我拿起这本书时,我首先想到的是那些壮丽的长江风光,以及孕育在这片土地上的古老文明。这本书的标题,让我充满了期待,想要了解新石器时代以来,长江流域的环境是如何变化,以及这些变化又是如何影响了人类的社会和文化。作者在书中,以一种非常系统和全面的方式,梳理了长江流域新石器时代以来,环境演变的历史进程。从冰期到暖期,从湿地到旱地,每一次环境的变迁,都可能引发一场深刻的社会变革。我尤其对书中关于“环境压力与社会适应”的论述感到着迷。当环境发生剧烈变化时,新石器时代的人们是如何应对的?是迁徙?是改变生计方式?还是通过技术创新来适应?作者通过对不同遗址的考古证据进行分析,为我们展现了古人面对环境挑战时的智慧和策略。这本书让我对“天人关系”有了更深刻的理解,也让我更加珍视我们今天所拥有的自然环境。它不仅仅是一本学术著作,更是一份关于人与自然关系的深刻反思。

评分拿到这本书,我首先被其精美的装帧所吸引,厚重的纸张,清晰的排版,以及大量的图片和图表,都预示着这是一本内容详实、制作精良的学术专著。然而,真正让我爱不释手的是它深刻的内容和严谨的论证。作者在书中,深入浅出地探讨了新石器时代以来长江流域环境变化的各种证据,并且将这些环境变化与人类社会的发展紧密地联系起来。我一直对史前人类如何利用自然资源生存和发展感到好奇,而这本书正好满足了我的求知欲。书中对不同时期、不同区域的生计模式,如采集、渔猎、农业的发展,以及畜牧业的兴起,都进行了详细的阐述。我尤其对书中关于稻作农业起源和发展的讨论印象深刻。长江流域作为世界稻作农业的重要起源地之一,其新石器时代的农业发展史,对理解人类文明的进程具有重要意义。作者通过对考古遗址中发现的稻谷遗存、农业工具以及相关遗迹的分析,为我们展现了古人如何驯化水稻,如何改进耕作技术,以及这些农业发展如何支撑了人口的增长和社会的发展。这本书让我对“农耕文明”有了更深刻的认识,也让我更加敬畏古人辛勤的劳动和智慧。

评分当我拿到这本书的时候,我对“环境考古”这个概念其实并没有一个非常清晰的认识,我更倾向于关注那些出土的器物和墓葬。然而,读完这本书,我才意识到环境考古学的重要性,它不仅仅是挖掘遗址,更是一种解读历史的全新视角。作者在书中,通过对土壤、沉积物、孢粉、植硅石等各种“微观证据”的分析,为我们揭示了新石器时代长江流域环境变化的方方面面,比如降水量的增减、气温的波动,甚至是不同植被类型的分布。这些信息看似微小,却串联起了那个时代人类生活的宏大背景。我读到书中关于某一个遗址的分析,提到当地可能在某个时期经历过严重的干旱,导致农业歉收,进而引发了人口迁徙或社会冲突。这种基于科学证据的推断,让我感到非常信服。它不像一些文学作品中对古代生活的浪漫化描述,而是基于扎实的科学研究,展现了古人面对自然挑战时的真实境遇。我从书中了解到,古人并非是 passive 地接受自然,而是积极地适应和改造环境。例如,他们如何选择适宜的地点建立聚落,如何利用当地的资源发展农业,又如何在不同环境下发展出不同的生计策略。这本书让我明白了,我们今天的许多文化和社会现象,都可以追溯到那个时代,而环境因素在其中扮演了至关重要的角色。它让我对“天人合一”的传统观念有了更深的理解,也让我更加敬畏自然的力量。

评分这是一本让我沉浸其中,几乎忘记了时间的学术著作。我通常不太容易被过于专业的书籍吸引,但这本书的论述方式却出乎意料地引人入胜。作者并没有直接抛出枯燥的学术名词和数据,而是以一种非常生动和富有逻辑性的方式,将那些分散的考古发现串联起来,构建出一幅宏大的历史画卷。我特别欣赏作者在处理不同地理单元和不同时间段时的细致入微。从江南水乡的湿地生态,到巴蜀盆地的山地环境,再到汉水流域的丘陵地带,每一个区域的特征都被清晰地描绘出来,并且作者深入分析了不同环境对新石器时代人类社会发展的影响。我一直在思考,为什么长江流域会出现如此丰富多样的文化遗址,而这些文化之间又存在着怎样的联系与差异。这本书通过对环境因素的深入探讨,为我解答了许多疑惑。例如,作者是如何通过对植物遗存的分析,来推断当时的农业种植模式和饮食结构?又是如何通过对动物骨骼的鉴定,来还原当时的狩猎活动和畜牧状况?我尤其对书中关于水系变迁的研究感到惊叹,长江及其支流在漫长的地质年代里不断演变,这种动态的环境变化无疑对人类的迁徙、聚落的形成以及生计模式产生了深远的影响。作者正是通过对这些环境要素的细致解读,揭示了新石器时代长江流域人类社会演进的内在驱动力,让我对那个遥远的时代有了更立体、更鲜活的认识,不再是零散的知识点,而是有机联系的整体。

评分这本书对我来说,就像是一次奇妙的探险,我跟着作者的脚步,深入长江流域的史前世界。我一直对新石器时代人类的社会组织和生活方式感到好奇,而这本书通过环境考古的视角,为我打开了一扇全新的窗户。我看到了,在不同的地理环境下,新石器时代的人们是如何形成不同的聚落形态,如何组织生产和生活,以及如何处理人与人之间的关系。书中对墓葬制度、房屋遗址、公共建筑等考古发现的解读,都与当时的环境条件紧密相连。我尤其对书中关于“社会复杂化”的讨论感到兴趣。随着生产力的发展和人口的增长,新石器时代的一些遗址开始出现明显的社会分层现象,这究竟是什么原因造成的?环境因素在其中又扮演了怎样的角色?作者通过对资源分配、社会分工以及权力结构的分析,为我们提供了许多深刻的见解。这本书让我意识到,历史的发展并非是一成不变的,而是充满了各种可能性和变数。环境作为一种重要的背景因素,对人类社会的发展产生了深远的影响,也塑造了不同地区独特的文化景观。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![青铜时代 [The Bronze Age] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12062571/58f5dccbNbd80eefb.jpg)